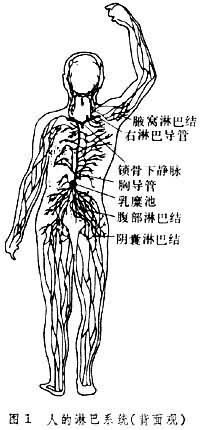

循環系統的重要輔助部分,可以把它看作血管系統的補充。在哺乳動物,由廣佈全身的淋巴管網和淋巴器官(淋巴結、脾等)組成。最細的淋巴管叫毛細淋巴管,人體除腦、軟骨、角膜、晶狀體、內耳、胎盤外,都有毛細淋巴管分佈,數目與毛細血管相近。小腸區的毛細淋巴管叫乳糜管。毛細淋巴管集合成淋巴管網,再匯合成淋巴管。按其所在部位,可分為深淺淋巴管:淺淋巴管收集皮膚和皮下組織的淋巴液(簡稱淋巴),深淋巴管與深部血管伴行,收集肌肉、內臟等處的淋巴。全部淋巴管匯合成全身最大的兩條淋巴巴導管,即左側的胸導管和右側的右淋巴導管,分兵入左、右鎖骨下靜脈(圖1)。

胸導管是全身最粗、最長的淋巴管,由左、右腰淋巴幹和腸區淋巴幹匯成。下段有膨大的乳糜池。胸導管還收集左上半身和下半身的淋巴,約占全身淋巴總量的3/4。右淋巴導管由右頸淋巴幹、右鎖骨下淋巴幹和右支氣管縱隔淋巴幹匯成,收集右上半身的淋巴,約占全身淋巴總量的1/4。淋巴循環的一個重要特點是單向流動而不形成真正的循環。

胸導管是全身最粗、最長的淋巴管,由左、右腰淋巴幹和腸區淋巴幹匯成。下段有膨大的乳糜池。胸導管還收集左上半身和下半身的淋巴,約占全身淋巴總量的3/4。右淋巴導管由右頸淋巴幹、右鎖骨下淋巴幹和右支氣管縱隔淋巴幹匯成,收集右上半身的淋巴,約占全身淋巴總量的1/4。淋巴循環的一個重要特點是單向流動而不形成真正的循環。

淋巴流入血液循環系統具有很重要的生理意義。這是由於:第一,回收蛋白質。組織間液中的蛋白質分子不能通過毛細血管壁進入血液,但比較容易透過毛細淋巴管壁而形成淋巴的組成部分。每天約有75~200克蛋白質由淋巴帶回血液,使組織間液中蛋白質濃度保持在較低水平。第二,運輸脂肪和其他營養物質。由腸道吸收的脂肪80~90%是由小腸絨毛和毛細淋巴管吸收。第三,調節血漿和組織間液的液體平衡。每天生成的淋巴約2~4升回到血漿,大致相當於全身的血漿量。第四,淋巴流動還可以清除因受傷出血而進入組織的紅細胞和侵入機體的細菌,對動物機體起著防禦作用。

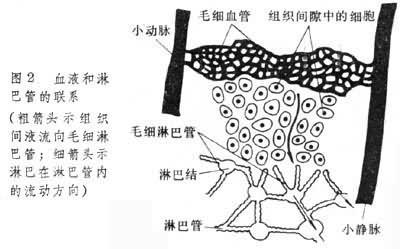

淋巴的生成 淋巴是組織間液進入毛細淋巴管生成的。組織間液則由毛細血管中的血漿濾過血管壁生成(圖2)。

組織間液的生成決定於4種壓力,即:毛細血管的流體靜力壓(即毛細血管血壓);組織間液的流體靜力壓;血漿的膠體滲透壓;組織間液的膠體滲透壓。以上4種壓力的變化,都可以影響組織間液的形成。濾過的力量和重吸收的力量之差,即所謂的毛細血管的有效濾過壓,可用下式表示: 毛細血管的有效濾過壓=

組織間液的生成決定於4種壓力,即:毛細血管的流體靜力壓(即毛細血管血壓);組織間液的流體靜力壓;血漿的膠體滲透壓;組織間液的膠體滲透壓。以上4種壓力的變化,都可以影響組織間液的形成。濾過的力量和重吸收的力量之差,即所謂的毛細血管的有效濾過壓,可用下式表示: 毛細血管的有效濾過壓=

(毛細血管流體靜力壓+組織間液的膠體滲透壓)

-(組織間液的流體靜力壓+血漿的膠體滲透壓)

正常組織中毛細血管動脈端的血壓一般約為30毫米汞柱,其中血漿的膠體滲透壓約25毫米汞柱。組織間液的靜水壓約10毫米汞柱,其膠體滲透壓約15毫米汞柱。由上式可以算出毛細血管的有效濾過壓約為10毫米汞柱。

當有效濾過壓為正值時,血漿的可濾過成分可以從毛細血管中濾出成為組織間液。血液從毛細血管動脈端流到靜脈端時,毛細血管血壓將降到15毫米汞柱左右,而其他三種壓力一般變動不大,此時有效濾過壓約為-5毫米汞柱左右,這意味著組織間液靜水壓大於毛細血管血壓,結果約90%的組織間液可滲回毛細血管,在此濾出和回滲過程中也就進行瞭物質交換。其餘10%的組織間液進入毛細淋巴管形成淋巴,經淋巴管流回靜脈。

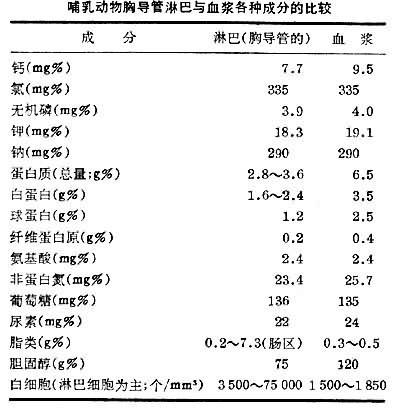

從淋巴生成的方式,可以理解淋巴具有與由毛細血管壁濾過的組織間液大致相同的成分,所含的水分和多數溶質與血漿中含量的比例大致相同,隻是淋巴中蛋白質含量較少,因為大分子蛋白質是不能濾出的。淋巴各種成分與血漿成分的比較(見表)。表中各種成分數值表明淋巴中可濾過物質的含量,大致與血漿的近似。蛋白質含量與淋巴采樣部位有關。除表中所列成分外,淋巴還含有多種酶(如淀粉酶、麥芽糖酶、脂肪酶、蛋白酶、過氧化氫酶等),可能來自血液或組織細胞。淋巴含有纖維蛋白原,鈣和凝血致活酶,所以也能凝固。各種不同區域的淋巴,蛋白質含量可有很大差異:肝區的淋巴蛋白質含量最高,可達5%;胸導管淋巴的蛋白質含量也較高,約4%;心、腎、小腸淋巴的蛋白質含量遞減,皮膚淋巴的蛋白質含量最低,隻有1~2%。這些蛋白質含量的差異與各區毛細血管對蛋白質的通透性不同有關。小腸毛細淋巴管-乳糜管對脂肪的通透性最高(完全通透),淋巴在進食油脂食物會出現大量懸浮的脂肪小滴形成白色的乳糜,是研究淋巴流動的良好指示劑。

哺乳動物胸導管淋巴與血漿各種成分的比較

淋巴流動的動力 低等脊椎動物中,有些硬骨魚和兩棲動物的淋巴系統有搏動的淋巴心,可以作為淋巴流動的動力之一。高等動物如哺乳動物的淋巴心退化,而且除較大淋巴管外其餘淋巴管無平滑肌層,不能收縮,因此,淋巴流動主要依靠外力的推動,其主要動力為淋巴管所在部位的骨骼肌的收縮活動和淋巴管不同部位之間的靜水壓梯度,此外,還有一些次要的輔助動力。

① 骨骼肌收縮:使淋巴管受到擠壓,從而推動淋巴的流動。人體內的中等大小的淋巴管在骨骼肌進行中等程度的運動時,淋巴流動速度約為每分鐘1.5毫升。骨骼肌收縮的影響是如此之大,以致在睡眠時骨骼肌的緊張性活動也能保持淋巴的正常流動。相反,長時間站立不動會使下肢淋巴回流困難,導致下肢水腫。這是由於淋巴缺少流動的動力形成淋巴、組織間液停滯所造成的。

② 靜水壓梯度的作用:從毛細淋巴管到一般淋巴管,最後到左、右淋巴導管,淋巴的靜水壓逐步下降,形成壓力梯度。到鎖骨下靜脈附近可以降為負壓。這種壓力梯度提供瞭淋巴流動的另一動力。例如,小鼠和傢兔的毛細淋巴管靜水壓約為1.9厘米水柱,一般淋巴管靜水壓平均約為1.4厘米水柱,到大的淋巴管可降為0.58厘米水柱。吸氣時胸腔擴大、胸內壓下降、產生負壓,淋巴導管靜水壓也隨之下降,進一步加大瞭壓力梯度,淋巴導管被動地擴張,象一個吸吮器的作用,把胸部上、下的淋巴吸入淋巴導管。

③ 其他推動淋巴流動的因素:較大的淋巴管壁有平滑肌層,接受交感神經支配,當交感神經興奮時,可使平滑肌層收縮,推動淋巴流動。1976年蓋頓發現小淋巴管也經常處於持續的節律性收縮狀態,會產生抽吸作用,導致微弱的負壓,對吸走組織間液有利,說明淋巴流動並非完全被動,而有其微弱的主動的因素。

淋巴的單向流動,從毛細淋巴管開始到一般淋巴管以至淋巴導管不會倒流主要由於較粗淋巴管內具有瓣膜和各段淋巴管的壓力梯度。毛細淋巴管起始端是封閉的盲端,管腔大而不規則,雖然也象毛細血管那樣由一層內皮細胞構成,但其內皮細胞比較扁平。各細胞之間並不完全封閉,而是象魚鱗那樣互相覆蓋,接合疏松,形成很多小孔。相鄰細胞有重疊部,小孔就在此開口。這種結構特點有利於組織間液透入毛細淋巴管,形成淋巴,當淋巴管內靜水壓上升而有倒流趨勢時,重疊部分會被擠緊而將小孔關閉,從而防止瞭淋巴透出管外。於是形成瞭隻進不出的單向流動。此外,毛細淋巴管壁無基膜,因而通透性很高,也有助於組織間液進入毛細淋巴管。

保持淋巴單向流動的主要結構乃是大淋巴管內的大量瓣膜,瓣膜的一般結構是一對懸垂片,當淋巴出現倒流時,會首先迅速灌滿瓣膜形成的小袋,使瓣膜的遊離緣緊擠在一起,將淋巴管關閉,從而防止瞭倒流的發展。但是,這種瓣膜不能抵抗過大的倒流壓,當倒流壓過大時,可以發生淋巴的倒流。

哺乳動物管徑100~200微米的淋巴管,具有分散的平滑肌細胞(內皮層),能收縮,可以推動淋巴流動。

心臟的淋巴流量隨心率和心肌收縮的強弱而變化。小腸區的淋巴流量在註射平滑肌收縮藥物,如毛果蕓香堿、毒蕈堿或垂體後葉素後,流量大大增加,乳糜管中淋巴的流動由小腸絨毛的收縮而增加。

任何增加毛細血管有效濾過壓的因素,都會增加淋巴的流動。提高靜脈壓,從而也提高毛細血管壓,對增加淋巴流動特別有效。在肝靜脈入口上部阻斷下腔靜脈,胸導管中淋巴流動就會由於肝臟毛細血管壓升高而顯著增加;結紮門靜脈以提高門靜脈血壓同時使小腸區毛細血管血壓也增加,可使小腸的淋巴流量增加4~5倍之多。動脈壓的升高對淋巴流量的影響不大,但動脈壓的明顯降低,會使淋巴流量大減,甚至停止流動。高溫(到45℃)、低溫(到5℃)都使毛細血管有效濾過壓增加,導致淋巴流量增加。

催淋巴劑有些是毛細血管的毒物,對毛細血管壁有一定破壞作用,可增加毛細血管壁的通透性,使組織間液和淋巴的形成增多,導致淋巴流量增加。皂角素、蛇毒屬此。另一類催淋巴劑無毒性,但也可促使淋巴生成和流量增多,如高滲氯化鈉、高滲葡萄糖溶液,當註入血液後,會迅速穿過血管壁進入組織間隙,提高組織間液的滲透壓,使組織間液的水分增加,結果淋巴生成加多,淋巴流量顯著增加。

正常生理情況下,淋巴流量和流動速度都不大。狗的胸導管中淋巴流動速度約為每分鐘0.06毫升。人在禁食安靜情況下,每分鐘約1.0~1.5毫升。正常成年人每小時由兩大淋巴導管進入鎖骨下靜脈的淋巴總量約120毫升,其中經胸導管流入的約為每小時100毫升,其餘由右淋巴導管流入,這個差別是由兩導管流域面積大小所造成的。淋巴流動速度與動物體重或其心臟重量無關,但與測量器官的功能狀態有密切關系,如狗的肢部在靜息和行走時,淋巴流速有明顯差別,行走時由於骨骼肌收縮加強,淋巴流速可增加到每分鐘0.06毫升。

用插管法連接水測壓計可以記錄各部淋巴的壓力,發現不同部位的淋巴壓力差異極大。胸導管和搏動心臟的淋巴管內壓為15厘米水柱,而在小腸絨毛內乳糜管內壓可以高達40厘米水柱,壓力越高,流速越快。具有淋巴心的魚類和兩棲類在淋巴心搏動的推動下,淋巴流動較快。

參考書目

J.R.McClintoc,Physiology of the Human Body,John Wiley &Sons,New York,1975.

J.A.Wilson,Principles of Animal Physiology,2nd ed.,Macmillan Publishing Co.,New York,1979.