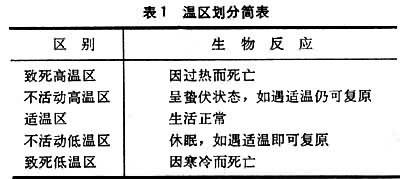

在生態學中指生物進行正常生命活動(生長、發育和生殖等)所需的環境溫度的上限或下限。生物的一切生命活動都是在一定的環境溫度中進行的。一般說來,植物生長發育所要求的溫度條件在0~50℃範圍內;變溫動物在6~36℃;恒溫動物由於自身有調節體溫的能力,對環境溫度的適應範圍廣些。環境溫度若超出生物所要求的範圍,生物的生命活動就會出現停滯;溫度過高或過低會導致生物體死亡。依據生物對溫度的反應,可將溫度劃分為幾個溫區(表1)。

表1 溫區劃分簡表

通常所說的動植物生長發育的臨界溫度,指的是適溫區溫度的上限和下限,上限為臨界高溫,下限為臨界低溫。超越此溫度界限,生物就失出正常活動,進入休眠狀態。例如,蝗蟲的發育適溫范圍一般為18~42℃,溫度低於18℃或高於42℃,其發育就停滯,所以蝗蟲的發育臨界低溫和臨界高溫分別為18℃和42℃。

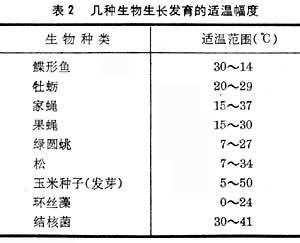

每種生物對溫度的適應都有各自相對穩定的幅度,有些種類能適應較大幅度的溫度變動,有些種類的適應幅度則較窄(表2)。

表2 幾種生物生長發育的適溫幅度

同種生物在不同的發育階段也常常有不同的臨界溫度。例如,粘蟲各蟲態的發育臨界低溫分別為:卵13.1℃、幼蟲7.7℃、蛹12.6℃和成蟲9.0℃。灰綠青黴的孢子發芽臨界高溫是43℃,而菌絲生長的臨界高溫則是40℃。大葉藻營養器官生長的臨界低溫是10℃,進行有性生殖的臨界低溫則是15℃。

臨界致死高溫是致死高溫區的下限,而臨界致死低溫則是致死低溫區的上限。超越此限的高溫或低溫都能使生物在短時間內死亡。臨界致死高溫或低溫閾限的確定以被測試種群的50%個體死亡為依據,用溫度-死亡率曲線圖求出。這裡還有時間因素,即溫度作用的時間。三化螟幼蟲在46℃條件下經歷幾分鐘即死亡,大豆象幼蟲可忍受55℃高溫20分鐘。一般說來,致死高溫和致死低溫的致死時間是隨高溫的增高和低溫的降低而縮短。在自然界,溫度特別高的時間都比較短暫;而在高緯度,極低溫的時間可持續很長。因而後者對生物生存的影響,顯得更為重要。生物對於這種不利的溫度條件的適應方式是多種多樣的,休眠、滯育、遷徙等是較為普遍的方式。

動植物生長發育的臨界溫度既受其自身生理狀態的影響,也受外界因素的影響。含水量低的植物種子可經受極低的溫度。環境的溫度或雨量可改變某些動物的臨界溫度;如粘蟲卵發育的適溫上限在相對濕度為63%以上時是32℃左右;但在相對濕度為40%時,同樣的溫度便成為它的致死高溫瞭。食物也是一個重要影響因素,食物的短缺會降低動物的禦寒能力。

測定生物生長發育臨界溫度的方法主要有直接觀測法和邏輯斯諦曲線法(見有效溫度),但所得結果僅是近似值,因為測量時並未考慮除溫度外的其他因素的影響,而且自然界的溫度也是經常變動的。

掌握某種生物生長發育的臨界溫度,就知道它的適溫范圍。生物生長發育的適溫范圍決定著它在地球上的分佈和活動范圍。適溫范圍大,分佈就廣;適溫范圍小,分佈就窄。例如,中國東北地區的白樺和雲杉不耐高溫,因而在華北平原不生長;樟樹受臨界低溫的限制隻能分佈在長江以南。又如,由於中國北方冬季寒冷,三化螟僅分佈在北緯36°以南地區;粘蟲在北緯32°地區不能越冬,因而才有遷飛活動。