自然的或人為的原因使某些化學的、物理的、生物的有害因素帶入人類賴以生存的空氣、水、土壤和食物等環境中的現象。人的生活環境中有著各種污染源,污染物質從各種污染源排出,通過人的呼吸、飲食,使人體健康和精神狀態受到直接或間接的、近期和遠期的(遺傳的)不利影響,而且在較大範圍內妨礙動植物的生長和繁殖,造成建築物、文物古跡等的損害,惡化人的生產和生活條件。

污染類型 環境污染有天然的和和人為的兩大類。

天然污染 由火山爆發、風暴、龍卷風和森林火災,以及大量的動植物死亡等原因造成。

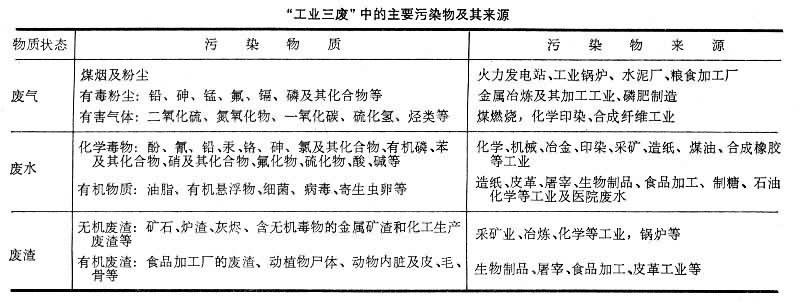

人為污染 種類較多,有以下幾方面的原因造成:①工廠排放的各種“工業三廢”(見表)。②農業上大量采用的農藥、化肥和牧場、養殖場和農副產品加工業排放的有機廢棄物。③交通運輸工具,汽車、火車、輪船、飛機等排放的廢氣和產生的噪聲。④生活廢棄物,糞便、垃圾、污水及燃煤、燃液化石油氣和燃煤氣所產生的有害氣體。

“工業三廢”中的主要污染物及其來源

污染物質 環境污染主要有大氣污染、水體污染、土壤污染、食物污染等九個方面,不同的污染所含的污染物質是不相同的。

大氣污染物質 污染大氣的主要物質可歸納為兩大類:①顆粒物。②有害氣體(見大氣污染)。

水體污染物 污染水體的主要物質有四類。第1類是生物性污染物,指引起某些傳染病的微生物、寄生蟲卵和幼蟲等。主要來源於病人和帶菌者的糞便、嘔吐物,以及從醫院和居民區、屠宰場、肉類加工廠等排出的污水。這些污水和污物污染水源後,病原體可通過飲用水進入人的胃腸道,使人感染痢疾、傷寒、病毒性肝炎等。皮膚接觸水裡的病原體,可感染鉤端螺旋體病、血吸蟲病等。第2類為化學性污染物,最常見的有酚、氰、砷、汞、鎘、鉻、DDT、六六六、有機磷、多環芳烴等,可直接毒害人體。有的污染物排入水體後,毒性變大。例如無機汞排入水中,沉入河流的底泥中,經過厭氧菌的作用之後,轉變成有機汞──甲基汞,後者的毒性就比無機汞大得多。甲基汞通過食物鏈,在生物體內逐級傳遞,逐漸濃集,最後到達人體內,對人體健康產生嚴重威脅。日本發生的水俁病,就是由於汞通過食物鏈侵入人體而引致慢性汞中毒的結果。第3類為需氧污染物,有些含有大量有機物的物質,需要吸收水中的溶解氧進行分解,從而造成水體嚴重缺氧,使水中的水生物因缺氧而死亡,並使水體產生毒氣和臭氣。如造紙廢水、制糖廢水、屠宰場廢水等都含有豐富的有機物。第4類為植物營養物,是一種含大量氮、磷、鉀等物的物質,它們污染水體後,會促使水中植物迅速增長和大量繁殖,因而消耗水體中的溶解氧使水質惡化。

土壤污染物 污染土壤的主要物質,主要有兩類。第1類為生物污染物,包括細菌、黴菌、原蟲、寄生蟲、炭疽桿菌、破傷風桿菌、結核桿菌、肉毒桿菌等。土壤因用未經無害化處理的工業廢水、生活污水和醫院污水灌溉,或用人畜糞便和生活垃圾施肥而受污染;第2類為化學污染物,如鎘、鉛、鋅、銅等重金屬、有機氯、有機磷等農藥和某些含放射性的物質。土壤被這些污染物污染後,不僅土質惡化,使地下水和農作物遭受污染,而且還嚴重地威脅著居民的健康。

食物污染物 污染食物的物質主要是細菌性污染細菌性污染有兩類。一類是沙門氏菌、副溶血性弧菌、變形桿菌、大腸桿菌、副大腸桿菌等。人攝入被它們污染的食物後,細菌即在腸道內大量繁殖,並通過淋巴系統進入血液,使機體出現一時性菌血癥,引起全身感染,威脅人的健康;另一類指葡萄球菌、肉毒桿菌等,這些細菌能產生毒性極強的毒素,人們食入這種毒素後發生食物中毒,因各種細菌產生的毒素不同,中毒的臨床癥狀也各異,嚴重者可致命。

預防措施 對人為因素造成的環境污染可采取以下預防措施:①消除或控制污染源,通常采取的辦法是:用無毒或低毒的物質代替有毒或毒性高的原材料;改革落後的生產工藝,用自動化、密閉化的先進生產工藝取代陳舊落後的工藝,以減少或消除廢水、廢氣的跑、冒、滴、漏現象。②城市按功能劃區,如工業區、商業區、居民區、文教區、遊覽區等,並有合理的佈局。工業區工廠應設在常年主導風向的下風側和河流的下遊,而居民區應與工業區方位相反,兩區之間並要有一定的衛生綠化防護距離。③規定各種有害物質在環境中的最高容許濃度。④建立環境中某些重要的常見污染物(二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烴類、飄塵等)的定期監測制度。