秦漢都市大多是在戰國時代重要都市的基礎上進一步發展起來的。秦都咸陽(今陝西咸陽東北),位於渭水之北,西元前350年至西元前206年秦以此為都城亙一百四十四年,是秦的政治經濟中心。秦始皇統一天下(前221),大事擴建,遷天下富豪十二萬戶於此,更使它成為名副其實的京都。西元前206年項羽入關,咸陽全部遭到焚毀。東方的臨淄、邯鄲、洛陽、陽翟、南陽等,都是戰國以來早已興盛的都市,其中以臨淄為最大。

西漢長安城墻遺跡 陜西西安西北邦

西漢長安城墻遺跡 陜西西安西北邦

漢統一全國後,關梁開放,山澤弛禁,富商大賈可以周遊各地進行貿易。孝惠、高後時,“復弛商賈之律”。這些有利於手工業、商業發展的政策措施,促進瞭西漢都市經濟的繁榮。

西漢時堪稱重要的都會有長安、洛陽、溫、軹、楊、平陽、邯鄲、涿、薊、滎陽、睢陽、陳、陽翟、定陶、臨淄、壽春、合肥、成都、宛、江陵、吳、番禺等。其中大部分為郡國的首府,並多數集中於黃河流域。

長安為西漢首都,是全國政治中心,又有關中平原富饒的農業為基礎,在所有都會中居首位。它有相當發達的冶鐵、絲織、磚瓦等主要手工業。由於是皇室、貴族和官僚的聚居所在,四方珍貴商品咸集於此。商業繁榮,人口密集,元始二年(公元2年)有戶八萬多。城內“街衢洞達,閭閻且千;九市開場,貨別隧分,人不得顧,車不得旋,闐城溢郭,傍流百廛”。同時又是對外經濟文化交流的中心,絲綢之路即以此為起點。唯所居關中平原,在當時的條件下,對東南交通不夠方便。依靠關東轉漕,頗費周折;開褒斜道以通巴蜀,未見奏效,致使長安商業難以充分發展。

洛陽地理位置適中,自戰國以來為秦、齊、楚、趙間縱橫往來的交通孔道,當地人民多以商賈為業,時稱“天下之朝市”。漢高祖劉邦曾想建都於此。西漢一代為河南郡治,政治地位僅次於長安。設有鐵官、工官,手工業有相當規模。元始二年有戶五萬多。

邯鄲地處太行山東麓南北交通大道上,穿越太行山東西的滏口陘離此不遠。由於交通便利,戰國以來即為河北平原南部最大的工商業城市。呂不韋曾在此經商,傢累千金。附近鐵礦資源豐富,很早就形成著名的冶鐵中心。秦時蜀卓氏之先即為趙人,以冶鐵致富。邯鄲郭縱亦因經營冶鐵業,“與王者埒富”。西漢時以邯鄲為首府的趙國仍以冶鐵為主要手工業。可見邯鄲除優越的交通條件外,傳統的冶鐵業為其成為工商業大都市的基礎。

東漢洛陽城北垣墻遺跡 河南洛陽東郊

東漢洛陽城北垣墻遺跡 河南洛陽東郊

臨淄(今山東淄博東北)是春秋戰國時齊國國都。位於魯中山地北麓、從中原通向山東半島的東西大道上,戰國以來即為東部最大工商業城市。史稱桑麻遍野,又富魚鹽之利。手工業有冶鐵、制陶、紡織等。西漢時設有鐵官、服官。尤以絲織業著稱於世。齊三服官即在此。戰國時臨淄城中有七萬戶,至漢武帝時“臨淄十萬戶,市租千金,人眾殷富,巨於長安”。

成都是戰國以來“天府之國”的經濟中心,不僅農業發達,礦產豐富,手工業也相當興盛。除瞭生產聞名於世的蜀錦的絲織業外,金銀器、漆器制造亦甚可觀。《漢書·貢禹傳》載,蜀、廣漢制金銀器,歲用各五百萬。雖地偏西南,漢前已開域外交通之先聲,張騫至大夏見到邛杖蜀佈,即可為證。漢時為蜀郡治所,與中原間商業活動極為頻繁。成、哀間成都商人羅裒往來京師、巴蜀間,“訾至巨萬”。商業繁盛必然帶來人口集中。元始二年,有七萬六千多戶,逾於洛陽。

宛(今河南南陽),西漢時屬南陽郡。設有鐵官、工官,是邯鄲以外另一個冶鐵業中心。南陽孔氏以冶鐵業兼營商賈,致富數千金。1959年曾在古宛城中發現規模很大的漢代冶鐵遺址。又因位於關中、河洛、江淮之間交通要沖,人民多以商賈為生,故有“宛、周、齊、魯,商遍天下”之說。元始二年有四萬七千多戶,與洛陽相近。它成為當時聯結南北地區最大的商業城市。

長安、洛陽、臨淄、邯鄲、宛、成都六大都市於新莽時設五均官,以統制工商業,可見均屬當時全國第一流都會。

其餘地位稍次的城市,大都因居水陸交通道路沿線或樞紐之處而成為一方的商業中心。黃河以北以陸路交通為主。如薊(今北京)和涿(今河北涿縣)都位於太行山東麓南北大道上,成為河北平原北部兩大都會。河東地區的楊(今山西洪洞東南)、平陽(今山西臨汾西南)則因處於晉西北畜牧遊獵區和汾、涑河流域農業經濟區的交界處而獲貿易之利。軹(今河南濟源南)、溫(今河南溫縣西)位於太行山區進入華北平原南北陘道和黃河北岸東西大道的交匯點上,從而發展成為洛陽北面兩個重要商業都會。黃河以南發展起來的城市則以水運交通為主。黃淮平原西緣的陽翟(今河南禹縣)由潁水可達陳、蔡。元始二年有戶四萬多。位於鴻溝分黃河水口附近的滎陽(今河南滎陽東北),因處於水運咽喉而成都會,1975年曾發現迄今已知的漢代冶鐵遺址中最大的煉爐,可見其冶鐵業也相當發達。定陶(今山東定陶西北)居濟、泗二水交會處,因商業繁榮,戰國時即被譽稱為“天下之中”,西漢時仍不失為貿易中心。據元始二年版籍,以定陶為治所的濟陰郡,是西漢版圖內人口最密集的地區。與定陶地理條件相近的還有梁國首府睢陽(今河南商丘)和淮陽國都陳(今河南淮陽),前者處於獲、睢二水之間,絲織業比較發達;後者位於鴻溝和潁水交會處,因水運之便,史稱“天下之郊”。江淮之間的合肥和壽春因溝通淮河、長江兩大流域而被列入重要都會之列。長江中下遊的江陵和吳(今江蘇蘇州)都具有優越的水運條件。江陵東近物產豐富的雲夢地區,經濟基礎較好,商業十分繁榮。桓譚《新論·譴非》說:江陵城內“車轂擊,民肩摩,市路相排突,號為朝衣新而暮衣蔽”。吳有三江五湖之利,秦漢為會稽郡治,是江東第一都會。嶺南地區的番禺(今廣東廣州)則是西漢海路對外貿易中心。

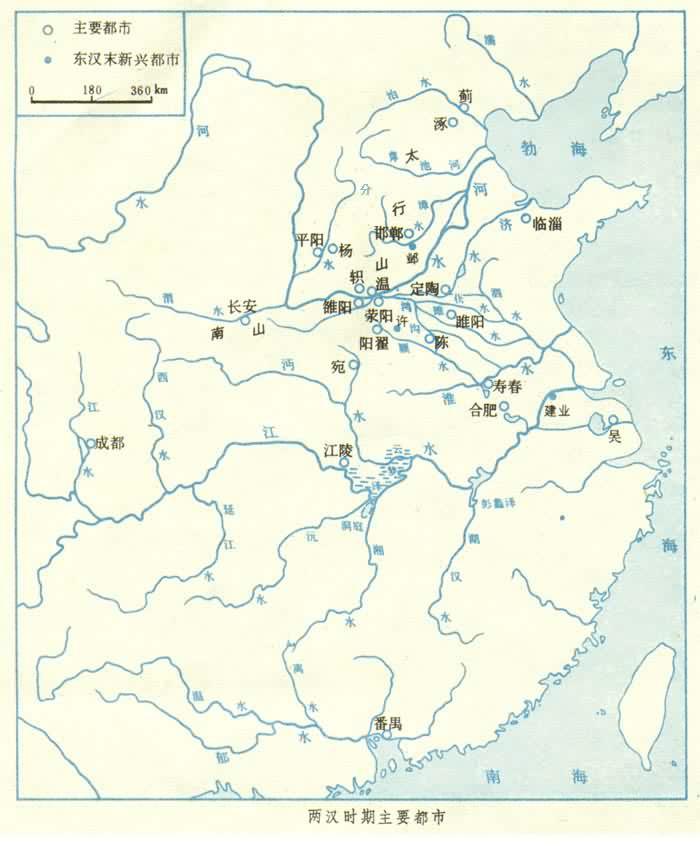

兩漢時期主要都市

兩漢時期主要都市

東漢時期都市繁榮不如西漢,工商業規模也稍有衰退。但個別都市例外。如漢光武帝劉秀定都洛陽,使洛陽取代長安為全國最大工商業都市。王符《潛夫論·浮侈》所描述的洛陽城中,“牛馬車輿,填塞道路,遊手為巧,充盈都邑”。商業人口十倍於農夫,各地名產均集於此。皇室貴族生活之奢華遠過於西漢長安。同時也是文化中心,各地著名學者薈萃於此,學術文化冠於全國。南陽的宛因為是光武帝故鄉,被尊為南都,政治和經濟地位僅次於洛陽。張衡《南都賦》備述宛都聲色娛好之盛。成都的蜀錦生產在東漢時更為發達,“女工之業,覆衣天下”。城中公傢府庫“足富十世”,可謂是西南地區最富庶的都市。有些都市則因地理條件的變化而趨於衰落,如河東的楊、平陽隨著晉西北農牧界線的變遷而無聞於史。定陶則因黃河泛濫、濟水淤淺而漸衰落。總之,東漢一代的工商業都市,除上述洛陽、宛、成都外,一般都不如西漢之盛。

東漢末年,軍閥混戰,長安城內成為戰場,“人相食啖,白骨盈積”。洛陽“宮室燒盡,街陌荒蕪”。建安二十四年(219)曹仁屠宛,破壞嚴重。臨淄情況雖不明瞭,然據西晉末年劉聰部將青州刺史曹嶷於臨淄東南另築廣固城(今山東益都西北)為治所的事實推測,東漢末年的臨淄已遠不能與西漢盛況相比。漢末邯鄲也開始衰落,代之而起的是漳河沿岸的鄴(今河北臨漳西南)。鄴城北去邯鄲僅六十裡,同樣也處於太行山東麓南北大道上,袁紹、曹操(見魏武帝曹操)先後為冀州牧而鎮鄴。由於建安年間白溝、利漕渠的開鑿,鄴城的地位也日臻繁榮。建安十八年曹操自立為魏公,建都鄴城。而邯鄲卻已於前一年降為以鄴為治所的魏郡的一個屬縣。至此,邯鄲作為河北平原南部最大工商業都市的地位全由鄴城所替代。唯成都居西南一隅,社會相對安定,中原人士紛紛避亂入蜀,工商業得到充分發展,“市廛所會,萬商之淵;列隧百重,羅肆巨千;賄貨山積,纖麗星繁”。西漢末年六大都市中僅成都還保持著原來的地位。

東漢末年開始興起的都會,除鄴城外,還有許(今河南許昌東)和建業(今江蘇南京)。建安元年曹操因“洛陽殘破”,迎獻帝都許,又屯田許下,得谷百萬斛,許成為曹操爭雄河北的根據地。孫權於建安十六年徙治秣陵,次年改名建業(見建康)。後遷武昌,黃龍元年(229) 還都建業。其後東晉南朝均都於此,使其成為長江流域第一都會。