古國名。秦漢時其地包括今朝鮮半島北部的大部分。戰國末葉,燕國向東北發展,勢力曾達到鴨綠江南。當時朝鮮在箕氏統治之下。秦統一中國後,在燕國故地東部置遼西、遼東郡。燕、秦之際,齊、燕一帶已有不少移民移居到朝鮮半島,引進瞭中原的先進文化。漢初,燕人衛滿東走出塞,渡過水(今朝鮮清川江),殺箕氏朝鮮末代王箕準,割據朝鮮北部,建都王險城(今朝鮮平壤)。朝鮮半島土著真番、臨屯等部族都服屬衛滿。漢初和衛氏朝鮮基本上相安無事。

漢武帝劉劉徹為防禦匈奴,加強瞭北方邊郡的守衛。元朔元年(前128),一度在遼東塞外置蒼海郡,但三年後即罷撤。元封二年(前109),武帝令涉何出使朝鮮,召諭其王衛右渠(衛滿之孫)。涉何在歸途中殺死護送他的使者,詭稱斬朝鮮將以邀功。這種錯誤行為引起瞭漢與朝鮮的武裝沖突。武帝遣楊仆將水軍五萬自齊跨越勃海,左將軍荀彘將陸軍自遼東南下渡鴨綠江,夾擊王險城。次年夏,荀彘始擊敗朝鮮軍,陷其都城。漢在其地設置四個郡:樂浪郡(或謂因古時東方有“良夷”之稱而得名),以王險城為中心,統治鴨綠江(古稱馬訾水)以南、清川江南北最富裕的地方;也就是箕氏朝鮮幾世紀以來所統治的地方;臨屯郡,統治以貉為主體的部族,在樂浪郡以東;玄菟郡,統治東臨日本海的南沃沮部族;真番郡,統治樂浪以南的真番部族。四郡的土地包括半島的絕大部分,隻有東南角名曰辰韓的一小塊地方尚獨立。

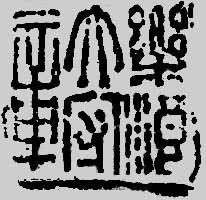

“樂浪大守章”封泥

“樂浪大守章”封泥

昭帝始元五年(前82)罷真番郡。元鳳六年(前75)又罷臨屯郡,同時把玄菟郡從圖們江南的舊地移至鴨綠江北、遼東郡東,其治所在渾河上遊、遼寧新賓附近,僅領三縣,從此樂浪郡便成為朝鮮半島上的主要漢郡。西漢時領縣二十五,東漢時減至十八。漢末,公孫康據有遼東,割樂浪郡之一部分置帶方郡,領縣再次減少。自樂浪始置郡,至為高句麗所並,前後凡四百餘年(前108~公元313)。在這樣長的時間內,漢文化大量輸入朝鮮,不僅見於文字記錄,而且從朝鮮境內許多漢墓出土的封泥、印章、兵器、漆器、織物以及瓦當等,也能充分證明。同時,朝鮮古文化也輸入到瞭遼東、遼西及幽州各郡。