1935年國民政府廢止銀本位制,實行紙幣制的一次幣制改革。1935年11月4日起實行。中國疆城遼闊,貨幣制度一直很複雜混亂,嚴重地影響瞭商品的流通和交易,並且不利於工農業生產的發展和國傢財政金融的穩定。1933年3月,國民政府廢兩改元,實行銀本位制,雖對貨幣制度進行瞭一次改革,但整個中國的幣制仍非常紊亂。1934年6月,美國政府實施《購銀法案》,提高白銀收購價格,使中國的白銀大量外流,動搖瞭銀本位制的基礎。國民政府為謀求穩定幣值,擺脫財政經濟危機,採納英國國財政專傢李滋羅斯的建議,決定放棄銀本位制,實施法幣政策。1935年11月3日,國民政府財政部發佈施行法幣公告,其主要內容為:①統一貨幣發行權,實行法幣政策。以中央、中國、交通三銀行(後加中國農民銀行)所發行之鈔票為法幣;其他銀行不得繼續發行新鈔票;所有完糧納稅及一切公私款項之收付,概以法幣為限,不得行使現金;其他原經財政部核準發行之銀行鈔票,準其照常行使,由財政部定期以法幣換回。②實行白銀國有。禁止白銀流通,並將收歸國有的白銀移存國外,作為外匯準備金;凡銀錢行號商店及其他公私機關或個人,持有銀本位幣或其他銀幣生銀等銀類者,應自11月4日起交由發行準備管理委員會或其指定之銀行兌換法幣。③放棄銀本位制,采用外匯本位制。為使法幣對外匯比價穩定,規定由中央、中國、交通三行無限制買賣外匯;法幣的價值用外匯率來表示;法幣與英鎊保持固定匯率,當時規定法幣1元合英鎊1先令2.5便士。為此引起美國的爭奪,同年12月美國變更購銀辦法,迫使世界銀價猛跌,影響中國外匯基金的穩定。1936年5月,國民政府被迫與美國締結《中美白銀協定》,法幣又與美元保持固定匯率,法幣1元等於0.2975美元,使法幣成為英鎊、美元的附庸。法幣政策的實施,統一瞭幣制,是中國貨幣制度的進步,在實行初期對社會經濟的發展起瞭一定的積極作用。但國民政府利用貨幣發行權的集中,加強瞭金融壟斷;又以法幣系擁有法償資格的不兌現紙幣,而用膨脹發行辦法填補財政赤字,導致惡性通貨膨脹,成為後來國民經濟崩潰的重要原因。(見彩圖)

上海中國銀行大廈舊址

上海中國銀行大廈舊址

英國在上海設立的匯豐銀行

英國在上海設立的匯豐銀行

交通銀行發行的二十元紙幣

交通銀行發行的二十元紙幣

陜甘寧邊區銀行發行的五元紙幣

陜甘寧邊區銀行發行的五元紙幣

新疆商業銀行發行的十元紙幣

新疆商業銀行發行的十元紙幣

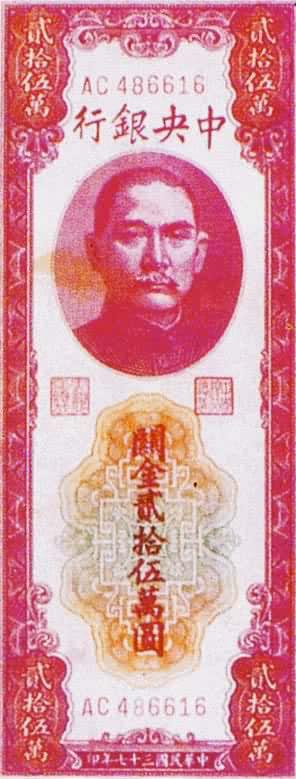

1948年中央銀行發行的二十五萬元關金券

1948年中央銀行發行的二十五萬元關金券

新疆省銀行發行的六十億元一張的紙幣(1949年)

新疆省銀行發行的六十億元一張的紙幣(1949年)