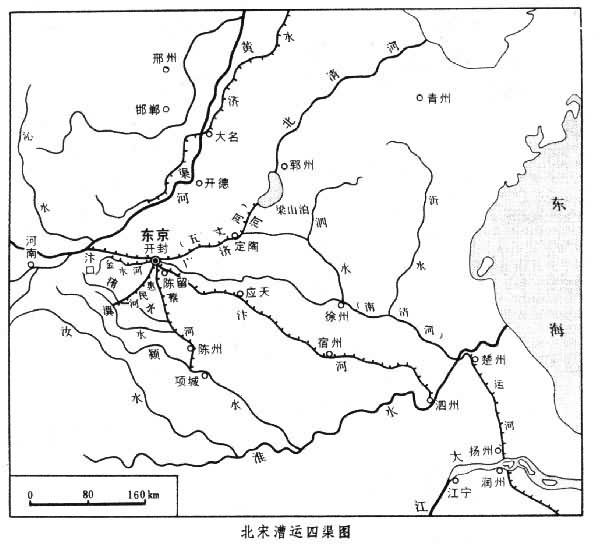

北宋東京開封府有汴、蔡(惠民)、金水、廣濟(五丈)四河,流貫城內,以通各地漕運,合稱漕運四渠。

汴河即隋通濟渠,唐時改稱廣濟渠,俗稱汴河。自孟州河陰縣(今河南滎陽東北,故址已坍入河中)西汴口引黃河水東流,經鄭州、中牟之北,至東京外城西分為兩股,由宣澤、利澤兩水門入城,合為一股,經裏城禦街州橋、相國寺前,東南又分為兩股,由通津、上善兩水門出城,合為一股,經陳留、雍丘(今河南杞縣)之北,又經襄邑(今河南睢縣)、寧陵(今河南寧寧陵東南)、宋城(今河南商丘)、下邑(今河南夏邑)、永城、宿州(今安徽宿縣)靈璧、虹縣(今安徽泗縣)、青陽鎮(今江蘇泗洪)之南,又東南至泗州盱眙縣(今已淪入洪澤湖中,宋時與今江蘇盱眙縣隔淮相對)匯入淮河。全長約六百公裡。晚唐以後,河道堙塞,漕運不通。五代後周顯德年間,曾幾次疏浚,修築堤防,自汴口至淮,舟楫始通。北宋時,東南已成為全國最富庶的地區,汴河則是北宋政府攫取江淮財富的主要運輸線。

蔡河的前身是戰國時的鴻溝、西漢時的狼湯渠,魏晉時通稱蔡水,為南北水運要道,唐末堙廢。五代後周顯德年間導汴水入蔡,重加疏浚,又稱閔河。宋太祖建隆元年(960)開浚蔡河自都城至通許鎮(今通許縣),並設鬥門以節水流。次年,又自新鄭引洧水(今雙洎河)鑿渠東北流經尉氏西、中牟東,至東京外城南垣廣利水門入城,史稱閔河。入城後東接蔡河,折而南流,由普濟水門出城,南流經通許、扶溝、太康、宛丘(今河南淮陽)等地,至項城(今河南沈丘)西註入潁水。宋太宗淳化二年(991),又在長葛縣境內開渠二十裡,將洧水上遊與其南面的潩水(今潩水河)接通,亦作為閔河水源的一部分。在此以前又曾將洧、潩二水的下遊疏經鄢陵、扶溝等縣匯入蔡河。於是蔡河水量大增,“舟楫相繼,商賈畢至,都下利之”。宋初開封城西南稱閔河。開寶六年(973)改稱閔河為惠民河,東南稱蔡河。後因惠民河和蔡河實為一條河流的兩個河段,故有時稱惠民河也包括蔡河河段。

五丈河是五代後周顯德年間在南濟故道基礎上開浚而成的。河道自開封城西分汴水東北流,經東明(今河南蘭考東北)、定陶(今山東定陶西北),至巨野西北六十裡的濟州合蔡鎮註入梁山泊,出梁山泊沿著北清河(亦即古濟水),“以通青、鄆之漕”。宋建隆二年二月,疏浚五丈河,自都城開封歷曹(今山東菏澤西北)、濟(今山東巨野南)、鄆(今山東東平)等州,以通東方漕運。同年三月,因五丈河以汴河為源,泥沙淤淀,不利行舟,遂自滎陽縣境內鑿渠引京、索二水,東流過中牟縣,凡百餘裡,名金水河,至開封城西架槽橫絕汴河,並設鬥門,引入城壕,由外城西垣的咸豐水門東匯入五丈河。五丈河自東京外城北面的永順水門入城,至東城善利水門出城。開寶六年又改五丈河名為廣濟河。

上述漕運四渠經宋初疏浚和開鑿後,形成瞭以東京開封府為中心的水運交通網。《宋史·河渠志》載,汴都“有惠民、金水、五丈、汴水等四渠,派引脈分,咸會天邑,舳艫相接,贍給公私,所以無匱乏”。但金水河主要作用是供給廣濟河的水源,兼及運輸京西木材入都城,並無正式漕運之利。其他三渠則為東京經濟命脈所系,連同漕引陜西諸州物資的黃河,歷史上又合稱漕運四河。

三渠中以汴河最為重要。全國最富庶的東南六路(淮南路,江南東、西路,荊湖南、北路,兩浙路)的漕糧百貨,均由該渠運往京師,所謂“漕引江湖,利盡南海,半天下之財賦,並山澤之百貨,悉由此路而進”。開封城內外數十萬駐軍、數十百萬戶居民,仰給在此一渠。所以宋人張方平說:“汴河乃建國之本,非可與區區溝洫水利同言也。”

蔡河主要輸送陳(今河南淮陽)、潁(今安徽阜陽)、許(今河南許昌)、蔡(今河南汝南)、光(今河南潢川)、壽(今安徽鳳臺)等州所提供的糧食,可是它所溝通的地區卻不僅限於此。自開封沿蔡河南下入潁,由潁入淮,可達長江下遊地區。自開封向西南經潁、沙等水可與鄧州(今河南鄧縣)、襄陽府(今湖北襄樊)等地相通,是僅次於汴河的另一條南北水運要道。

廣濟河主要輸送京東路一帶提供的糧食和其他物資。乾德元年(963),又疏導瞭定陶以東的菏水(大致相當今萬福河流向),東匯入泗水(又稱南清河),以通江、湖漕路。沿線的定陶經濟地位由此日臻重要,由乾德元年(963)初置發運務,開寶元年時又升為轉運司,太平興國二年(977)廣濟也升為軍,說明廣濟河已成為東京開封府與京東路水運交通的沖要。

北宋漕運四渠圖

北宋漕運四渠圖

宋初開寶年間,汴、蔡兩河由江淮地區運往都城東京的漕米每年不過數十萬石。太平興國初,兩浙歸附,漕運數增至四百萬石。六年,汴河歲運江淮米三百萬石,菽一百萬石;黃河粟五十萬石,菽三十萬石;惠民河粟四十萬石,菽二十萬石;廣濟河粟十二萬石。凡五百五十萬石。至道初,汴河運米增至五百八十萬石。大中祥符時,最高達七百萬石。景德四年(1007)定額汴河每年上供六百萬石,廣濟河六十二萬石,惠民河六十萬石。廣濟河所運內十二萬石為雜色粟豆,隻能充作馬料。惠民河所運內二十五萬石止給太康、咸平(今通許)、尉氏等縣軍糧。惟汴河所運一色粳米相兼小麥,是太倉儲糧的主要來源。

由於黃河流域自然條件的影響,漕運四渠通航上存在著不少不利的因素。例如汴河以黃河為源,故與黃河一樣,有著水流量不均,含沙量高的特性。北宋政府每年為瞭保持汴河的暢通,投入瞭大量人力與物力。首先是分黃河水的汴口,因黃河主漕擺動不定,需歲歲更易,以迎水勢。汴河以下的河道因水流渾濁,非經常疏浚難以通航。大中祥符年間,規定三五年一浚,河床仍不免年年淤高。11世紀初已形成瞭地上河。皇祐三年(1051)始定“自河口浚治,歲以為常”。汴口冬閉春開,汴河每年通漕才二百餘日。即使如此,至熙寧年間(1068~1077),開封以東雍丘、襄邑一帶,汴河河底高出堤外平地一丈二尺餘,自汴堤下瞰民居,如在深谷。為解決汴河泥沙來源問題,元豐三年(1080),曾在鞏縣任村沙谷口至河陰縣汴口之間廣武山北麓黃河灘地上開渠五十裡,引伊、洛水入汴,堵塞舊汴口,避開黃河濁流。因洛水較清,史稱引洛的汴河為清汴。元祐五年(1090),因水源不足,又恢復引河為源,汴河依舊淤淺。北宋末年,汴河堤岸多處決壞,戰禍頻繁,汴政廢弛,水流幹涸,綱運不通。宋金對立時期,汴河全線堙廢,靈璧以上已成陸道。洪邁《過穀熟》詩雲:“隋堤望遠人煙少,汴水流幹轍跡深。”實為當時汴河的實景寫照。數百年中原一巨川,至此堙為廢跡。

蔡河自宋初引閔河為源,水源較引汴時為清,淤淺亦較慢。此惟因洧、潩諸水下遊都匯集於蔡河。這些發源於山地的河流,夏秋汛期,洪水迅猛,蔡河河床承受不住,往往泛決。金元之際,黃河屢次南決,奪蔡、潁入淮。至元泰定年間(1324~1327),蔡河河底填淤,高出兩岸地面,形成瞭地上河。此後長期為黃河南決改道之一,漸成平陸。

金水河自宋乾德三年被引入皇城,作為宮廷後苑池沼水源。大中祥符二年(1009),又被引入開封城內城,供官寺民居汲用,能提供給廣濟河的水源顯著減少。熙寧年間,有人建議在汴河堤岸上置穴,引水入西賈陂、霧澤陂,補給廣濟河源,結果也不理想。元豐五年三月撤罷廣濟河輦運司,京東地區上供物資均由清河(古泗水)南流入淮,折而由汴河西運東京。移輦運司於淮陽軍(今江蘇邳縣南古邳),名清河輦運司。同年,因金水河透水漕架於汴河之上,“舟至即啟槽,頗妨舟行”,於是將架水槽拆除,廣濟河被迫停止漕運。後因京東漕糧由清河折淮,溯流西上,繞道太遠,遂於元祐元年復建金水河架水槽,廣濟河才得以恢復漕運。南宋建炎以後,黃河常東決入泗,廣濟河亦漸被黃河泥沙堙廢。

北宋末年,漕運四渠先後堙廢,開封的水運交通隨之衰落。

參考書目

全漢昇:《唐宋帝國與運河》,《中國經濟史研究》,新亞研究所,1976。

鄒逸麟:《唐宋汴河的淤廢及其過程》,《復旦學報》1962年第1期。

鄒逸麟:《宋代惠民河考》,《開封師院學報》1978年第5期。

鄒逸麟:《從定陶的興衰看古代中原水運交通的變遷》,《中華文史論叢》第8輯。