1948年9月12日至11月2日,中國人民解放軍東北野戰軍在遼寧西部和瀋陽、長春地區對國民黨軍進行的戰略性決戰,是中國人民解放戰爭中具有決定意義的三大戰役之一。

解放戰爭的第三年,戰局發生瞭重大變化。在東北戰場,國民黨軍總兵力約五十五萬人,人民解放軍已達一百零三萬人,東北地區百分之九十七以上的土地和百分之八十六以上的人口已獲得解放,人力物力充足。蔣介石和東北“剿總”總司令衛立煌對東北戰局深感憂慮,處於欲守無力、欲撤難舍的的狀態,故將主力收縮在沈陽、長春、錦州三個孤立地區,采取集中兵力,重點守備,相機打通北寧線的方針。中共中央從全國整個戰局出發,認為同國民黨軍進行戰略決戰的時機已經成熟,決定把戰略決戰首先放在東北戰場,並制定瞭主力南下北寧線(今京沈鐵路)攻克錦州,把國民黨軍封閉在東北,各個殲滅的作戰方針。林彪、羅榮桓領導的東北野戰軍,集中瞭五十三個師,七十餘萬人,1948年9月12日發起遼沈戰役。整個戰役分為三個階段。

第一階段 奪取錦州,封閉東北國民黨軍。東北野戰軍南下,向北寧路沿線發起進攻。至10月1日,先後占領瞭昌黎、綏中、義縣及塔山等地,切斷北寧線,將范漢傑兵團分割包圍在錦州、葫蘆島、山海關三個地區。2日,蔣介石飛抵沈陽,抽調十一個師組成由侯鏡如指揮的東進兵團,以十一個師又三個騎兵旅組成由廖耀湘指揮的西進兵團,企圖東西對進,以解錦州之圍。10日,東進兵團向塔山猛攻,遭到解放軍頑強阻擊;西進兵團也進展緩慢。14日,東北野戰軍五個縱隊和一個師分別從東、南、西三個方向,向錦州發起總攻,次日晚占領錦州,全殲守敵十萬餘人,封閉瞭國民黨軍從陸上撤回關內的通道(見彩圖)。

遼沈戰役中,1948年10月14日人民解放軍向錦州國民黨軍隊發起總攻

蔣介石於15日再飛沈陽,督促東西兵團繼續進攻,企圖重新打通北寧線,並命令長春守軍立即突圍。17日,國民黨六十軍在曾澤生軍長率領下起義,東北“剿總”副司令鄭洞國也於19日率部投降,長春解放。

遼沈戰役中,1948年10月14日人民解放軍向錦州國民黨軍隊發起總攻

蔣介石於15日再飛沈陽,督促東西兵團繼續進攻,企圖重新打通北寧線,並命令長春守軍立即突圍。17日,國民黨六十軍在曾澤生軍長率領下起義,東北“剿總”副司令鄭洞國也於19日率部投降,長春解放。

第二階段 會戰遼西,殲滅廖耀湘兵團。東北野戰軍根據毛澤東關於全力抓住沈敵、暫不打錦葫的指示,除以兩個縱隊繼續阻擊錦西、葫蘆島之外,主力從錦州揮師東進,前阻後斷,在運動中殲滅廖耀湘兵團。10月26日夜,解放軍對被包圍在大虎山以東地區的廖耀湘兵團實施分割圍殲,至28日全殲十萬餘人,生俘兵團司令廖耀湘等高級將領。

第三階段 攻占沈陽,解放全東北。在圍殲廖兵團的同時,為防止沈陽守軍從海上撤走,解放軍以三個縱隊與五個獨立師構成對沈陽的四面包圍,又以三個縱隊直插營口,斷其海上退路。11月1日,解放軍向沈陽市區發起總攻,次日攻克,殲十三萬餘人。2日解放營口,殲一萬四千人。敵第五十二軍一部從海上撤往葫蘆島。遼沈戰役至此結束。錦西、葫蘆島地區國民黨十二個師於9日經海上撤向關內。

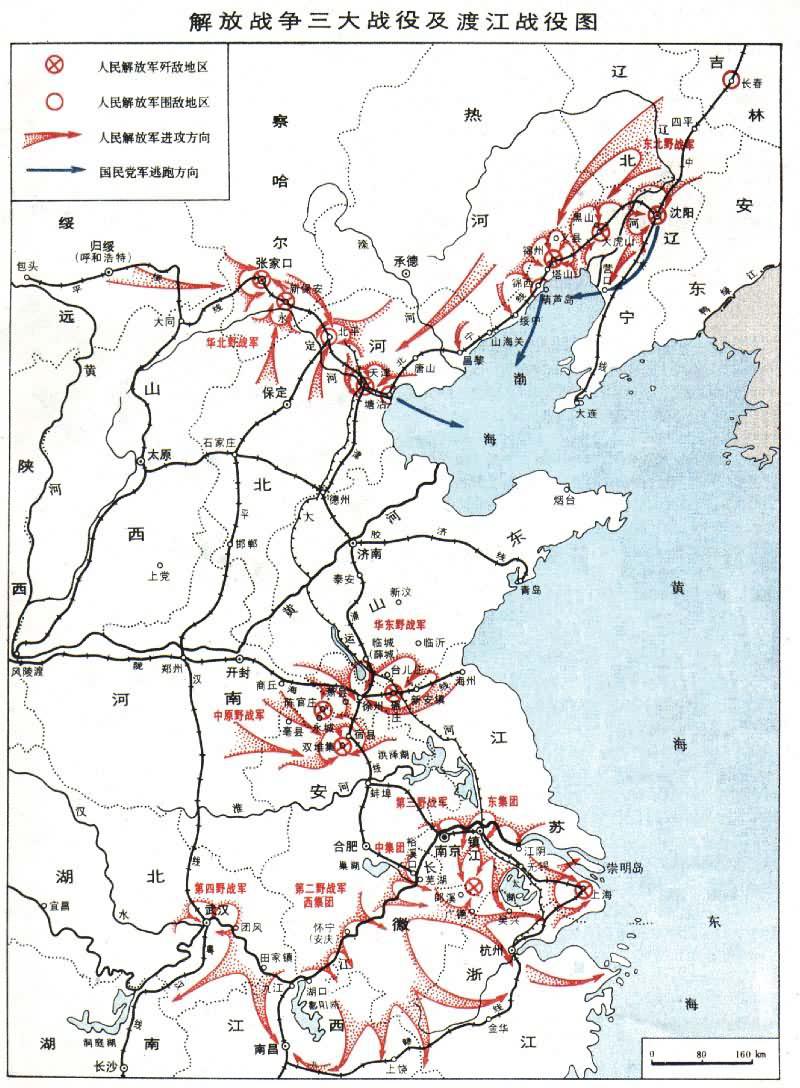

遼沈戰役歷時五十二天,共殲滅國民黨軍四十七萬餘人,東北全境獲得解放。這一勝利使人民解放軍獲得鞏固的戰略後方和強大的戰略預備隊,從根本上改變瞭國共雙方總兵力的對比,對加速解放戰爭的進程具有重大意義(見圖)。

解放戰爭三大戰役及渡江戰役圖

解放戰爭三大戰役及渡江戰役圖

參考書目

鐘羽飛:《遼沈戰役》,中國青年出版社,北京,1964。

軍事科學院軍事歷史研究部:《中國人民解放軍戰史》,軍事科學出版社,北京,1987。