李白

李白

唐代大詩人。字太白,自號青蓮居士,世人又稱謫仙。蜀中綿州昌隆(今四川江油南)人。祖籍隴西成紀(今甘肅秦安西北)。少年時代在傢鄉匡山刻苦攻讀,熟研經史旁及百傢雜書,兼習劍術。二十歲遊成都及峨眉山等處名勝,以詩文見賞於世。二十五五歲經三峽出蜀遠遊,南窮蒼梧,東涉溟海,還憩雲夢。留居安陸(今屬湖北)時,娶故相許圉師孫女為妻。數年後北遊龍門,至洛陽、上太原,復往東魯,南下會稽。在漫遊中,廣泛結交地方官吏及著名隱士道人。玄宗天寶元年(742),李白四十二歲,經道士吳筠推薦,被皇帝征召赴長安,任翰林院供奉,後被疏遠,乃於天寶三載離開長安,又開始漫遊生活。第二次漫遊盤桓梁、宋(今河南開封、商丘一帶)時間最久,又往返於東魯以及江南各地,並一度到達幽州,目睹瞭安祿山勢力坐大。天寶十四載安史之亂爆發,李白於次年參加永王李璘水軍。在唐朝皇室的內部鬥爭中,永王兵敗,他坐系潯陽獄。經禦史中丞宋若思等營救出獄,又投入宋若思幕府參謀軍事,欲赴河南抗戰,隨軍到瞭武昌(今湖北鄂城)。肅宗至德二載(757),終因追隨李璘之罪,長流夜郎(今貴州正安西北)。流放途中,行至巫山,遇赦獲釋。晚年流落於襄漢及江淮一帶。六十一歲在金陵,聞李光弼統率大軍出鎮臨淮,仍以多病之身請纓從軍,半道病發而還,第二年死於當塗(今屬安徽)。後世有李白醉後入水捉月淹死之說,不足為信。

李白的創作以兩年供奉翰林為轉折,主要成就體現在後期詩作。前期的詩尚缺乏社會內容。離開長安之後,由於政治理想破滅並有瞭和最高統治集團直接接觸的經驗,陸續寫出瞭《行路難》、《鳴皋歌送岑徵君》、《玉壺吟》、《雪讒詩贈友人》、《答王十二寒夜獨酌有懷》、《書懷贈南陵常贊府》、《贈宣城宇文太守兼呈崔侍禦》、《書情贈蔡舍人雄》以及《梁甫吟》、《遠別離》等一系列政治抒情詩,對宮廷腐敗進行瞭大膽揭露,並預言唐帝國大難將臨。在天寶年間,唯獨李白作品具有這種政治敏感。詩人既不願同流合污,亦不願獨善一身,這種矛盾使他懷才不遇的抒情呈現出與眾不同的特色。這一特色也表現在《將進酒》、《宣城謝朓樓餞別校書叔雲》、《夢遊天姥吟留別》、《廬山謠》、《蜀道難》、《橫江詞》等許多以飲酒、遊仙和歌詠山水為題材的詩篇中。安史之亂爆發後,名篇有《猛虎行》、《永王東巡歌》、《萬憤詞》、《贈張相鎬》、《流夜郎聞酺不預》、《贈江夏韋太守良宰》、《聞李太尉大舉秦兵出征東南》等,這些作品不僅描繪瞭九土橫潰和生民塗炭的悲慘景象,同時對唐統治者的昏庸、自私與無能提出瞭憤怒譴責。這時盛唐詩壇已歸於沉寂,用詩歌反映這場歷史浩劫的主要有李白和杜甫。李白還有另一類作品,政治色彩淡薄,多以吟詠山水、抒發羈旅別情或反映他和下層社會的接觸為內容,名篇如《靜夜思》、《春夜洛城聞笛》、《望廬山瀑佈》、《秋浦歌》、《贈汪倫》、《哭宣城善釀紀叟》、《宿五松山下荀媼傢》等。這類詩作風格清新雋永,顯示瞭詩人天真懇摯的性格,富於生活情趣,同樣是李白詩歌中的重要部分。

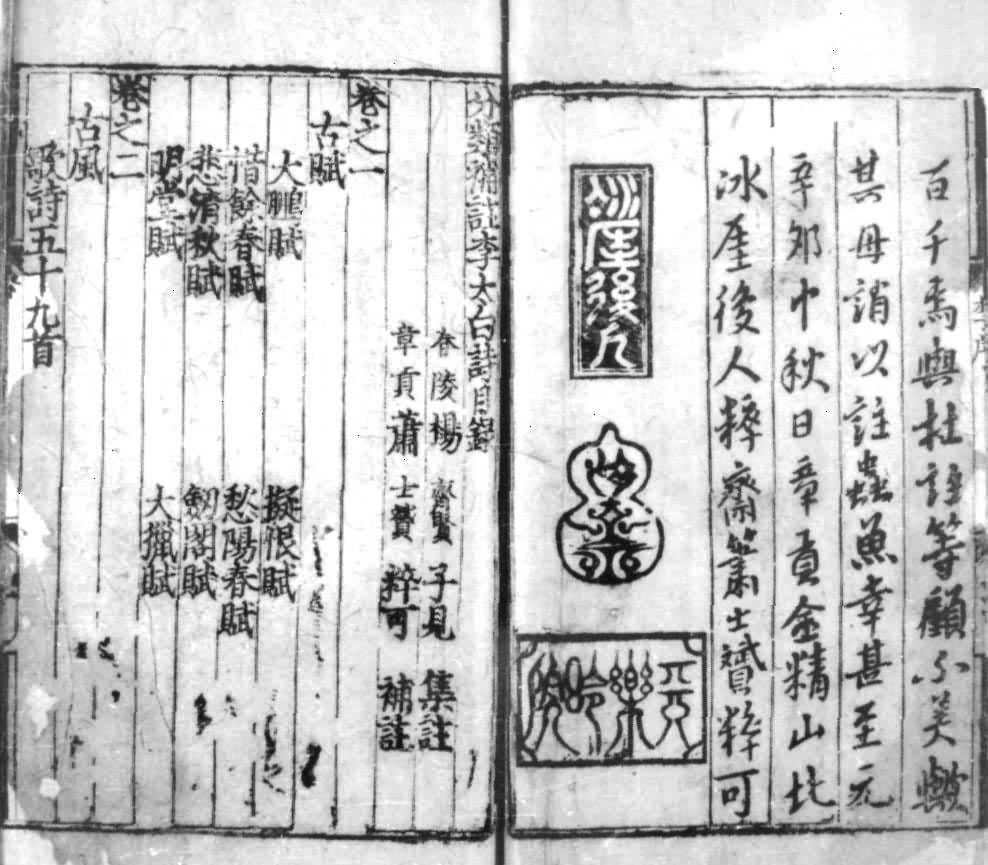

《李太白詩集》(元刻本)

《李太白詩集》(元刻本)

李白是屈原之後的最偉大的浪漫主義詩人,其傲視權貴和敢於反抗的性格深受歷代讀者喜愛。李白相當全面地繼承瞭中國的歷史文化遺產,尤其是受莊子散文和屈原影響最大。他還善於從民間樂府汲取營養。李白的詩作感情奔放,想象豐富,語言誇張,並慣於采用歷史典故和神話傳說表達感情。他最擅長樂府歌行,近體則以七絕和五律著稱。今存李白詩共一千餘首,另有賦八篇,文六十餘篇。李白集向無編年,傳世註本有元蕭士贇《分類補註李太白集》、明朱諫《李詩辨疑》、胡震亨《李詩通》、清王琦《李太白全集》及1980年上海古籍出版社所出,由瞿蛻園、朱金城校註的《李白集校註》。