清代對西蒙古諸部的總稱,中國西北地方以畜牧業為主的遊牧民族。元稱斡亦剌,明稱瓦剌,清稱厄魯特、額魯特或衛拉特,皆系蒙古語oirad或oyirate之異譯及音轉。國外學者又往往沿襲突厥語族習慣,稱之為卡爾梅克。

明末清初,瓦剌各部經過長期發展變化、遷移和戰爭,並融合和吸收瞭周圍突厥語系及東蒙古諸族成分,最後歸併為準噶爾、杜爾伯特、和碩特、土爾扈特四大部,及附牧於杜爾伯特的輝特部。其牧地,西北不斷向額爾齊斯河中遊、鄂畢河以及及哈薩克草原移動,西南向伊犁河流域推進,東南向青海遷徙。準噶爾部又名綽羅斯部,因該部和杜爾伯特部的首領同姓綽羅斯而得之。初遊牧於額爾齊斯河中上遊至霍博克河、薩裡山一帶,後以伊犁河流域為中心。杜爾伯特部遊牧於額爾齊斯河沿岸。土爾扈特部原遊牧於塔爾巴哈臺及其以北,西徙後,輝特部居之。和碩特部遊牧於額敏河兩岸至烏魯木齊地區。諸部分牧而居,互不相屬。另設一松散的議事機構──“丘爾幹”(蒙語“會盟”之意),即定期的領主代表會議,作為協調各部關系、加強封建統治以及抵禦外侮的臨時組織。其盟主初為和碩特貴族首領博貝密爾咱、哈尼諾顏洪果爾、拜巴噶斯等。17世紀20年代後,準噶爾部哈喇忽喇及其子巴圖爾琿臺吉,在與和碩特部托輝特鬥爭中漸占優勢,成為實際上的盟主。明崇禎十三年(1640)厄魯特和喀爾喀蒙古封建主會盟於塔爾巴哈臺,制定新察津·必扯克(法典,即1640年蒙古-衛拉特法典),確定喇嘛教為共同信仰的宗教。厄魯特蒙古原采用回鶻式蒙古文字,1648年後使用托忒文。

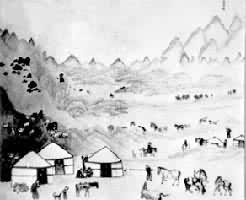

《西域圖冊·厄魯特》

《西域圖冊·厄魯特》

明崇禎元年(1628),土爾扈特和鄂爾勒克率其部,聯合和碩特、杜爾伯特的一部分,約五萬帳之眾,徙牧額濟勒河(今蘇聯伏爾加河)下遊。十年前後,和碩特顧實汗等也率所部遷移到青海一帶,並以維護黃教為名,派兵占據青藏高原。而當時準噶爾、杜爾伯特、輝特部,以及一部分和碩特、土爾扈特屬眾仍留居天山南北,逐漸形成以準噶爾部為核心、聯合厄魯特各部及其他一些蒙古、突厥部落的強大政權。胡清代史籍往往把厄魯特也統稱為準噶爾。準噶爾部地方政權與中原地區政治、經濟聯系甚為密切。

17世紀70年代,噶爾丹稱汗後,伊犁成為準噶爾政治中心和各部會宗地。除統治天山南北外,其勢力曾遠及塔什幹、費爾幹納、撒馬爾罕等地。18世紀前半葉,策妄阿拉佈坦和噶爾丹策零統治時期,其境內共有二十四鄂拓克、九集賽、二十一昂吉,設置各級官吏進行管理。畜牧業、農業、手工業均有所發展。乾隆十年(1745),噶爾丹策零病故,準噶爾統治集團汗位之爭激烈,內戰頻仍,杜爾伯特“三車凌”(部長車凌、臺吉車凌烏巴什、車凌孟克)等紛紛率眾內附(見彩圖)二十年至二十二年清廷出兵平定達瓦齊和阿睦爾撒納割據勢力,統一西北。三十六年,土爾扈特渥巴錫率眾從伏爾加河萬裡返歸祖國。清廷在厄魯特蒙古族聚居區先後實行盟旗制度,編置佐領,以札薩克領之。厄魯特蒙古的後裔至今仍生活在新疆、青海、甘肅、內蒙古一帶。

郎士寧、王致誠等繪《萬樹園賜宴圖》

郎士寧、王致誠等繪《萬樹園賜宴圖》