戰國至秦漢時期儒傢論說或解釋禮制的文章彙編。漢代把孔子所定的典籍稱為“經”,弟子解說“經”的文字稱為“傳”或“記”,《禮記》因此得名。到西漢前期《禮記》共有一百三十一篇。相傳戴德選編其中八十五篇,稱為《大戴禮記》;戴聖選編其中四十九篇,稱為《小戴禮記》。東漢後期大戴本不流行,以小戴本專稱《禮記》,並與《周禮》、《儀禮》合稱“三禮”,鄭玄作瞭註,遂升為經。這四十九篇內容涉及面較雜,一部分是《儀禮》各篇的“記”,如《冠義》、《昏義》以下六篇,即解說《儀禮》冠禮禮、婚禮各篇;有關喪服、祭法的近二十篇,也是解說《儀禮》相應篇章的;而《奔喪》、《投壺》則是《儀禮》所失收的古代典禮儀節文件。書中還有一些廣泛論說禮意、闡釋制度、宣揚儒傢理想的篇章,其中《禮運》、《樂記》、《學記》等直接錄自儒傢舊籍。此外,還有錄自諸子的《月令》等篇,及漢代儒生追述周代制度的《王制》篇等。唐孔穎達據以撰《禮記正義》七十卷,南宋時和鄭註合刻為《禮記註疏》六十三卷。宋代理學傢選出其中《大學》、《中庸》兩篇,與《論語》、《孟子》合稱四書,作為儒學基礎課本。同時衛湜纂《禮記集說》一百五十卷,以資料豐富著稱。元陳澔有《禮記集說》十卷,為求淺顯,有所刪改,明人用它編為《禮記大全》三十卷。清人治《禮記》的也有十餘傢,但無名著,唯杭世駿《續衛氏禮記集說》一百卷以資料繁多見稱,而朱彬的《禮記訓纂》則較為簡明扼要。

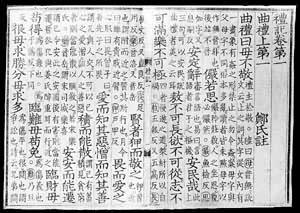

《禮記》書影(相臺嶽珂刻本)

《禮記》書影(相臺嶽珂刻本)