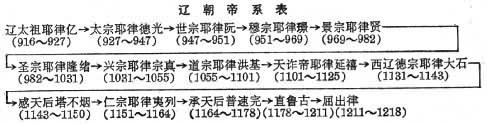

遼朝是契丹族在中國北方地區建立的一個王朝。916年遼太祖耶律億(阿保機)在今內蒙古西拉木倫河流域建契丹國,947年建國號遼。983年曾改號大契丹國,1066年以後,複號大遼。習慣上自916年契丹建國至1125年為女真所滅,統稱為遼朝。遼亡後,耶律大石西遷到中亞楚河流域,重建遼國,史稱西遼。1211年,乃蠻部屈出律篡位,1218年為蒙古所滅(見圖)。

遼 北宋時期形勢圖

遼天慶元年、北宋政和元年(1111年)

遼 北宋時期形勢圖

遼天慶元年、北宋政和元年(1111年)

建國前的情況

契丹族在建立國傢以前,經歷瞭漫長的發展過程。契丹族長期流傳著古老的傳說:在不能確指的時代,有男子乘白馬自潢河(西拉木倫河)而來,女子乘青牛車自土河(老哈河)而來,相遇為配偶,生八子。他們的子孫組成為八個部落。這個傳說表明:契丹自母系氏族制過渡到父系氏族制時,主要的活動地區即在潢河、土河流域。互為兄弟的八個部落來自共同的男祖先。

歷史文獻上關於契丹族的確實記載,開始於北魏登國四年(389)。北魏時,契丹各部落已開始對外擄掠,並以馬匹、皮毛與北魏交換物品。八個部落各自獨立活動,並未形成聯合。八部落的名稱是悉萬丹、阿大何、具伏弗、鬱羽陵、日連、匹黎爾、叱六於、羽真侯。他們經營遊牧生活,以車馬為傢,逐水草遷徙。

北朝時,契丹一再遭到北魏和北齊的打擊,對外的發展受到阻遏。隋朝時,隋將韋雲起曾發大兵攻打契丹,契丹遭到慘重的失敗,喪失瞭大批的人口和牲畜。對外作戰的需要促使契丹各部走向聯合,每部兵多者三千,少者千餘。有征伐由酋帥聚議,興兵則合符契。唐朝初年,契丹八部開始組成部落聯盟。聯盟長由大賀氏選充,有勝兵四萬。契丹別部孫氏(審密)與大賀氏聯盟通婚姻。此外,還有一些契丹部落受唐朝統轄,不在聯盟之內。唐太宗貞觀時,大賀氏聯盟依附於唐朝。唐朝在契丹住地設松漠都督府,加號大賀氏聯盟長為松漠都督,賜姓李氏。各部落長稱刺史,唐朝以營州都督控制松漠。

武則天統治時期,契丹大賀氏聯盟長李盡忠(唐所賜姓名)與別部孫萬榮,殺唐營州都督趙文翽,占據營州(遼寧大小凌河流域,治柳城,今朝陽)一帶反唐。武則天派遣二十八名大將出擊契丹。李盡忠在作戰中敗死。孫萬榮代領部眾南下,武後發大軍出戰,大敗,孫萬榮攻掠幽州(今北京 )。唐朝再發大軍出擊,並聯絡契丹鄰族奚兵夾擊契丹,孫萬榮敗死。契丹大賀氏聯盟遭到沉重打擊。這時,突厥又在北方建立強大的國傢。契丹背唐,依附於突厥,約二十年。

唐玄宗時,突厥逐漸衰落,契丹聯盟長失活再度附唐。唐朝仍加號松漠都督,又號靜析軍大使。大約從突厥統治時期,聯盟中統領兵馬的軍事首長的地位益加顯要,唐朝加號為靜析軍副大使。軍事首長可突於一再操縱聯盟長的選舉,甚至殺死大賀氏聯盟長。最後推翻瞭世選的大賀氏,又背唐依附突厥。開元二十二年(743),唐朝聯合契丹大賀氏聯盟以外的乙室活部的部長鬱捷,斬可突於。唐封鬱捷為松漠都督。二十三年,鬱捷又被部落貴族涅裡殺死。涅裡擊敗突厥,背唐自立,重建起契丹部落聯盟。

涅裡重建的部落聯盟,自遙輦氏貴族中推選聯盟長。號稱可汗。涅裡任軍事首長,稱夷離堇。新建的聯盟,以乙室活部為基礎,劃分為乙室、迭剌兩部。戰亂中流散的其他部落和氏族,被收集編組成六部,以符合八部的傳統。遙輦氏聯盟其實是乙室、迭剌兩個兄弟部落與其他流散部落氏族的結集。聯盟夷離堇,由迭剌部中選任。天寶四載(745),回紇可汗推翻突厥,建立回紇汗國。此後約一百年間,契丹處於回紇汗國的統治之下,發展是緩慢的。

開成五年(840),回鶻汗國滅亡,唐朝也已處於衰落的時期,契丹由此得到發展的有利條件。唐懿宗咸通(860~873)以後,遙輦氏鮮質可汗時,契丹不斷向外擴張,從鄰近的奚族和北方的烏古、室韋等族以及漢人地區,擄掠居民,以充奴隸。痕德堇可汗時,迭剌部貴族耶律阿保機當選為聯盟的夷離堇。天復二年(902),他攻掠唐朝的河東代北九郡,俘掠生口九萬五千餘。天祐二年(905),耶律億又進攻唐盧龍節度使劉仁恭的領地,俘回各州漢人居民。次年,耶律億取代遙輦氏,充任聯盟長可汗。此後十年間,他又鎮壓瞭契丹貴族的反抗,在916年,建元神冊,建立瞭契丹國傢。

遼的建國和它的發展

遼太祖所建立的國傢是契丹奴隸主階級用以統治奴隸的機器。9世紀後期,契丹人犯罪罰作奴隸的現象,已在發展,並且規定瞭“籍沒之法”(免除民籍,罰作奴隸)。連年對外作戰的勝利,又俘掠瞭至少有十幾萬人之多的外族奴隸。貴族和奴隸兩個對立階級的形成以及大量外族分子的湧入,都使得古老的氏族部落組織無法再進行管理。遼太祖在漢人官員的幫助下,參照漢族國傢的模式,建立起初具規模的國傢機器。他自稱天皇帝,並廢除選舉制,確立皇權世襲制,立長子耶律倍為太子,皇帝有自己的侍衛軍。契丹國傢按地區統治各族居民,並制定瞭法律。神冊三年(918),遼太祖在潢河以北建造瞭皇都(今內蒙古巴林左旗南)。漢人康默記、賈去疑等監工營建。新建的皇都(後更名上京臨潢府)成為契丹國傢的統治中心。五年,遼太祖從侄耶律魯不古和耶律突呂不仿漢字偏旁,制成契丹大字。以後遼太祖弟耶律迭剌又參考回鶻的造字法制成契丹小字(見契丹字)。

遼太祖建立國傢後,繼續向南深入漢地擄掠,在西北和東北展開大規模的征伐。向西征討原屬突厥和回鶻統治下的各遊牧部落,北至鄂爾渾河畔,西至甘州。天贊四年(925),甘州回鶻可汗向契丹國遣使貢獻。這年冬天,遼太祖又向東攻打渤海國。次年,占領扶餘,進圍渤海國都忽汗城(今黑龍江寧安南東京城)。渤海國王大出降。遼太祖滅渤海後,在這裡建東丹國,封長子耶律倍為東丹王,統治渤海地區。天顯元年(926)七月,遼太祖自忽汗城還軍,在扶餘(今吉林農安境)病死。

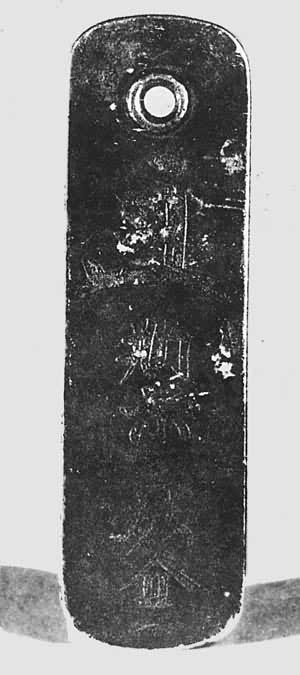

契丹文金牌,牌上銘文譯為“敕宜速”,是代表皇權承辦軍國大事的信物 河北承德出土

契丹文金牌,牌上銘文譯為“敕宜速”,是代表皇權承辦軍國大事的信物 河北承德出土

遼太祖建國前後,俘虜瞭大批漢人,並占領瞭封建制的漢地。渤海國在唐代也完全接受瞭漢文明並實行封建制的統治。契丹貴族中由此出現兩種不同的政治主張。皇子耶律倍向往漢族的封建文明,遼太祖的次子耶律德光則主張實行契丹的奴隸制統治。遼太祖死後,耶律德光得到遼太祖的皇後述律皇後的支持,被立為皇帝(遼太宗)。耶律倍遭到排斥,逃奔後唐。

遼太宗耶律德光繼位後,領兵南下擄掠。後唐河東節度使石敬瑭反唐自立,向契丹求援,遼太宗與石敬瑭約為父子,冊封他為大晉皇帝。國號晉,史稱後晉。晉國成為遼的屬邦。石敬瑭將燕雲十六州地奉獻給契丹。會同五年(942),石敬瑭死,子重貴(晉出帝)繼位,不向契丹稱臣,遼太宗發大兵攻晉,從河北直抵晉都開封。晉出帝投降。大同元年(947)正月,遼太宗領兵入開封城。遼太宗滅晉後,正式建立國號為大遼國。

遼太宗並沒有在漢地建立統治,而是按照奴隸制的傳統,把晉國的宮女、宦官、百工等作為奴隸擄走,連同晉宮的財寶,運回上京臨潢府。遼兵滅晉過程中,四處擄掠人口和財物,稱為“打草谷”。各地人民紛起反抗,遼兵遭到沉重打擊。遼太宗慨嘆說:“不知中原的人,難治如此!”在返回上京的路上,病死在欒城(今屬河北)。晉河東節度使劉知遠在晉陽(今山西太原西南)稱帝,建立後漢,進駐開封。

遼太宗死後,遼貴族耶律安摶等在回軍途中,擁立耶律倍之子耶律阮(世宗)即皇帝位,遼述律皇太後在上京另立遼太祖第三子耶律李胡為帝。遼世宗領兵返上京,述律後與耶律李胡被迫降服。應歷元年(951),遼世宗領兵南下攻打後周(漢樞密使郭威篡漢建立周國)。行軍路上,遼貴族耶律察割謀殺瞭世宗。隨軍南行的遼太宗子耶律璟殺耶律察割,繼帝位(穆宗)。

遼穆宗統治時期,脅迫民戶作奴隸,擴大奴隸占有,並加強瞭對奴隸的鎮壓。貴族中也多次出現謀反事件,都被鎮壓。保寧元年(969)二月穆宗出獵時,近侍奴隸小哥等六人,殺穆宗。小哥等逃入民間,在五年之後被捕獲處死。

遼穆宗死後,遼朝的契丹和漢族官員,擁立世宗子耶律賢(景宗)繼位。遼景宗在位時,擁立他的南院樞密使、統領漢軍的高勛,使人謀殺統領契丹兵馬的北院樞密使蕭思溫。高勛因此被處死。此後,南院樞密使由南京幽都府(今北京)留守、薊州玉田人韓匡嗣代領。乾亨元年(979),宋太宗趙炅領兵北上,消滅瞭遼朝支持的北漢(後周代漢後,劉知遠弟劉崇在太原建北漢國),進而攻打遼南京。韓匡嗣子韓德讓代父守南京,與耶律休哥、耶律斜軫等擊敗宋兵,以功升任南院樞密使,權勢日盛。

乾亨四年九月,遼景宗病死,子遼聖宗耶律隆緒繼位,年僅十二歲。承天皇太後執政,寵信韓德讓(後賜姓名耶律隆運)。統和四年(986)六月,宋太宗派兵北伐。承天皇太後與遼聖宗至南京督戰,宋兵大敗。十七年,聖宗領兵南下,次年正月至瀛州(今河北河間),大敗宋軍。二十二年,再度南下,與宋軍在澶州(今河南濮陽)訂立澶淵之盟。兩國各守舊界,此後不再有大的戰事。

遼朝西境的韃靼,這時有瞭較快的發展,已開始形成部落聯盟。遼聖宗在古可敦城設鎮州(今蒙古鄂爾渾河上遊哈達桑東北古回鶻城),鎮壓北方諸部。統和二十九年,對韃靼采取分部統治的辦法,遼向各部落分別派遣節度使統治。韃靼諸部殺遼節度使,起兵反抗。遼發大兵鎮壓,韃靼兵敗降遼,每年向遼進貢馬駝和皮張。

韃靼以西的甘州回鶻不再向遼朝貢。統和二十六年,遼兵進討甘州回鶻,直抵肅州(今甘肅酒泉)。世居高昌的西州回鶻阿廝蘭汗也在遼聖宗時派遣使臣來遼貢獻。

遼聖宗發動瞭東侵高麗的戰爭。統和十年十二月,遼兵東侵,次年,高麗請和。遼冊封高麗國王。二十八年,高麗國王穆宗被貴族康兆謀殺,遼聖宗親率大兵東侵,直抵高麗都城開京。此後,遼與高麗連年作戰。開泰九年(1020),高麗國王顯宗請和,向遼納貢。

遼聖宗在向周鄰諸國擴展勢力的同時,在遼國內實行瞭削弱奴隸制的措施,確立瞭封建制的統治。一些俘掠奴隸取得平民的地位。聖宗時,還修訂法律,主人不得任意殺死奴隸。契丹人與漢人犯法同等治罪。聖宗又在上京以南的奚族舊地建新都中京大定府(今遼寧寧城西大名城)。中京城由燕薊地區的良工巧匠建造,依仿漢人城市規模。這一時期,以玉田(今屬河北)韓氏為代表的漢人地主勢力有瞭很大的增長。漢族的封建文明也逐漸為契丹貴族所接受。遼聖宗喜讀《貞觀政要》,學習漢族的統治方法,又能吟詩作曲。漢文明在遼朝得到進一步的傳播。遼朝在聖宗統治下,形成全盛時期。

承天皇太後死於統和二十七年。此後,遼聖宗親自執政,至景福元年(1031)六月病死,子耶律宗真(興宗)即位。清寧元年(1055)興宗死,子耶律洪基(道宗)繼位。遼道宗統治時期長達四十五年,遼朝進入衰亂時期。

遼興宗、道宗朝,契丹貴族之間不斷相互傾軋。興宗為聖宗元妃蕭耨斤所生,由聖宗齊天後收養。興宗十六歲即位,元妃謀奪政權,自立為皇太後,迫使齊天後自殺,又密謀廢興宗,另立少子耶律重元。耶律重元密告興宗。興宗將皇太後廢黜。

遼道宗即位,尊耶律重元為皇太叔,加號天下兵馬大元帥。清寧九年七月,耶律重元與子耶律涅魯古等謀反,道宗平宿衛軍亂,耶律重元兵敗自殺。南院樞密使耶律乙辛平亂有功,權勢顯赫,與漢人官員北府宰相張孝傑勾結,專擅朝政。太康元年(1075),太子耶律濬十八歲,參預朝政,兼領北、南院樞密使事。耶律乙辛與張孝傑誣陷太子生母宣懿皇後與伶人私通。宣懿後受誣自盡。三年,又誣告太子陰謀廢帝。太子被囚禁在上京,耶律乙辛派人將太子暗殺。耶律乙辛借此興起大獄,貴族官員多人因此被處死或流放。七年,道宗發覺耶律乙辛、張孝傑等人的奸謀,將他們免官。遼朝貴族和官員長期陷入相互攻訐傾軋之中。統治集團日益削弱。

遼聖宗末年以來,處在封建壓迫下的各族人民不斷舉行武裝起義。遼聖宗時,把漢地的封建租稅制推行於渤海地區,引起瞭渤海人民的反抗。太平九年(1029)八月,渤海居民以東京舍利軍詳穩大延琳為首舉行起義,殺遼戶部使,囚禁遼留守。自建國號興遼,年號天慶。興遼軍西攻沈州,不下,退守東京遼陽府(今遼寧遼陽)。次年,大延琳被擒,起義失敗。天慶五年(1115)二月,饒州(今內蒙古巴林右旗)的渤海居民在古欲領導下起義,有步騎三萬餘人。六月間,起義失敗,古欲被擒。這一時期,燕雲地區的漢族農民也不斷起義。天慶三年,有以“李弘”為號的農民起義。史稱“李弘以左道聚眾為亂,支解,分示五京”,“李弘”可能是利用道教符讖的稱號。七年,易州淶水縣民董龐兒起義,被遼軍戰敗,投附宋朝。八年,遼東諸路爆發瞭安生兒、張高兒等領導的起義,發展到二十萬人。這些起義雖然先後被遼兵鎮壓下去,但給予遼朝統治以沉重的打擊。

遼道宗時期,北方諸族相繼興起,成為遼朝的威脅,西北有韃靼、東北有女真。韃靼這時已建立起部落間的聯盟,聯盟長(諸部長)磨古斯在大安八年(1092)起兵反遼。遼連年出兵征討。兩軍反復激戰。壽昌六年(1100),磨古斯被擒處死。遼兵精銳也由此損耗殆盡。東北黑龍江和松花江流域的女真人這時也建立起部落聯盟。聯盟長稱都勃極烈。天慶三年,女真完顏部阿骨打任都勃極烈,開始侵掠遼境。

乾統元年(1101),遼道宗病死。皇孫耶律延禧繼帝位,號天祚帝。天慶四年,完顏旻(阿骨打)統領女真諸部兵攻占遼寧江州(今吉林扶餘東南小城子),又在出河店(今黑龍江肇源西南)大敗遼兵,遼兵七千全部潰滅(見出河店之戰)。次年,完顏旻建立金朝。

天慶五年秋,遼天祚帝耶律延禧統率契丹和漢兵號稱十餘萬出征。十二月,與金軍遇,遼兵大敗。天祚帝退保長春州(今吉林扶餘他虎城)。六年,渤海人高永昌據東京遼陽府反遼,向金兵求援助,金兵乘勢攻占沈州(今遼寧沈陽),占奪東京遼陽府等地,擒高永昌。天祚帝命南京留守耶律淳召募遼東饑民兩萬,攻沈州,不能下。七年,耶律淳兵大敗退回。十年,金軍攻占上京臨潢府。保大二年(1122),攻占中京大定府。天祚帝領兵五千逃到西京道一帶,金兵隨即攻下西京大同府(今山西大同)。天祚帝逃入夾山(今內蒙古薩拉齊西北大青山中)。

漢人宰相李處溫與皇族耶律大石等,在南京擁立耶律淳稱帝,號為“北遼”。三個月後,耶律淳病死。宋軍兩次大舉攻遼,均遭失敗。金兵攻陷遼南京。耶律大石在居庸關被金兵捕獲,1123年九月領兵逃出,去夾山見天祚帝。天祚帝責他擅立耶律淳為帝。耶律大石不自安,又見遼將亡,於是率騎兵兩百人北走,自立為王。保大四年,天祚帝自夾山出兵,敗潰。次年二月被金兵俘虜,遼亡。

西遼

金兵滅遼後,隨即南下侵掠。遼朝西北地區的各遊牧部落,並無戰事。耶律大石領兵至鎮州(今蒙古鄂爾渾河上遊,哈達桑東北古回鶻城),召集西北地區十八個部落,征兵萬人,設置官員,重新組成統治機構。延慶七年(1130),耶律大石率部經回鶻西行,至葉密立(今新疆塔城一帶),征服突厥各部落。耶律大石建號稱帝,號天祐皇帝,又號古兒汗,耶律大石仍用遼國號,史稱西遼,又稱哈喇契丹(黑契丹)。康國元年(1134),耶律大石在楚河南岸八剌沙袞建都,號為虎思斡魯朵。

耶律大石建都後,出兵東征喀什噶爾,進至和闐。向西征服撒馬爾罕和花剌子模。康國十年,病死,依漢制立廟號德宗。西遼德宗耶律大石死後,由皇後塔不煙執政七年,以後傳子耶律夷列(仁宗)。崇福元年,西遼仁宗死,妹普速完攝政,號承天皇太後。普速完與夫弟蕭樸古隻私通,謀殺夫蕭朵魯不。蕭朵魯不父蕭斡裡剌為西遼元帥,領兵殺普速完及蕭樸古隻。天禧元年(1178),西遼仁宗子耶律直魯古繼帝位。天禧二十七年,蒙古成吉思汗滅乃蠻部,乃蠻部長太陽汗敗死,子屈出律西逃。年初,屈出律逃奔西遼。耶律直魯古將女兒嫁給屈出律。屈出律又離西遼東去收集乃蠻殘部,與花剌子模相約,夾攻西遼。三十四年,耶律直魯古被迫退位。屈出律篡奪瞭西遼王位,奉耶律直魯古為太上皇,兩年後死。1218年,蒙古軍滅其國,屈出律被捕處死。

政治制度

遼太宗時期,統治地區西至流沙,東至黑龍江流域及原屬渤海的地區,北至臚朐河(今克魯倫河)南部包括燕雲十六州地。建都在潢河流域的上京。以上京為中心的契丹舊地和西北各遊牧部落居地,實行奴隸制的統治。東部地區滅渤海後仍實行原有的封建制。南部燕雲十六州地,則繼續實行漢人傳統的封建社會制度和政治制度。由此形成為西部、東部以及南部三個不同的區域。在這三個區域內居住著不同的民族,實行不同的制度,統一於遼朝的統治之下,因而其統治制度具有許多特點。遼朝制度在太祖、太宗和世宗時逐步建立。遼聖宗時都中京,各項制度也有所改革。

斡魯朵制 斡魯朵原義為帳幕。遼朝皇帝各有自己的斡魯朵,並有直屬的軍隊、民戶、奴隸和州縣,構成獨立的經濟軍事單位。斡魯朵領有的奴隸和財產,為皇帝個人私有,死後由傢族後代所繼承。帝後斡魯朵有著帳局,以契丹族和奚族奴隸為著帳戶,為皇族宮帳服役。斡魯朵還領有“瓦裡”,奴役契丹奴隸,從事狩獵和手工業生產。一批自西北遊牧部落俘降的奴隸也隸屬於斡魯朵宮帳。遼聖宗時,大批解放奴隸成為部民和獨立的部族。遼朝皇帝設契丹、漢人諸行宮都部署司,分掌各斡魯朵所屬契丹人和其他遊牧民族、漢人和渤海人等事務。

頭下制 帝後以下的貴族俘擄的漢人、渤海人奴隸,在契丹本土建立州縣寨堡,從事農業生產,稱為“頭下”或“投下”(見頭下軍州)。皇室(諸王、公主)和後族(國舅)所領有的頭下,許創立州城。其他貴族不得建立城郭,但也領有自己的頭下。頭下軍州的屬戶,多數是稱為部曲的依附農民和依附牧民,少數是奴隸。

捺缽 遼朝在建立城市後,皇族仍保持漁獵騎射的傳統。皇帝在四季出外遊獵,其行在稱為捺缽。遼聖宗以後,四時捺缽各有固定地點,形成制度。春捺缽在長春州(今吉林扶餘他虎城)捕鵝,又在混同江(今第二松花江)鉤魚。夏捺缽在永安山或炭山放鷹。秋捺缽在慶州(今遼寧林西縣北)射鹿。冬捺缽在永州(今遼寧西拉木倫河與老哈河匯合處)獵虎。皇帝出獵時,朝中官員隨行。夏季和冬季,皇帝即在捺缽與北、南大臣會議國事,捺缽成為政治活動的中心。

樞密院 遼太祖時,自領兵馬作戰,次子耶律德光(遼太宗)綜理軍務,加號天下兵馬大元帥。遼太宗滅後晉,沿晉制設樞密使管領漢人兵馬。遼世宗奪得皇位,囚禁天下兵馬大元帥耶律李胡,因采漢人制度,設契丹樞密使,以統領契丹兵馬。契丹樞密院又稱北樞密院,漢人樞密院稱南樞密院。北、南樞密使參預國政,聽決獄訟。遼聖宗時,韓德讓兼領北、南兩樞密使,綜理軍政,成為皇帝以下最高的執政者。此後,漢人官員可任北院樞密使,契丹官員也可任南院樞密使。北南樞密院於樞密使以下,設有知樞密使事、樞密副使、知樞密副使事等官職。

中央官制 契丹以東向為尚,皇帝宮帳座西向東,官員分列宮帳兩側,因此官職都分稱北、南。遼朝中樞官制分為北面官與南面官兩大系統。北面官管理契丹政事,南面官管理漢人事務,即所謂“以國制治契丹,以漢制待漢人”。北面官制仍保存著契丹氏族部落制的某些痕跡。職名多源於突厥、回紇,建國後又采用漢人官制的某些職名。部落聯盟時期的最高官職稱“於越”。建國後仍保留這一稱謂,但不實際任事,成為皇帝以下最為顯貴的尊稱。遼世宗以後,北院樞密使是最高的軍事行政官員。契丹遙輦氏八部原以迭剌、乙室兩兄弟部落最強大。建國後,將八部居民分別編組為以迭剌、乙室兩部為核心的兩大集團,分設北府宰相和南府宰相管理政務。兩府宰相分別由後族和皇族充任。皇族從出的迭剌部,遼太祖時分設為五院、六院兩部,首領稱“大王”。北、南院大王成為僅次於北、南府宰相的重要官員。乙室部也稱大王,與北、南院大王並立。皇族事務專設大惕隱司管領,官員稱“惕隱”。後族事務設大國舅司管理,官員稱“常袞”(敞穩)。皇帝有自己的侍衛親軍,又有宿衛和宿直官,例由貴族大臣輪番擔任。北面朝官中有大林牙院掌理契丹文翰詔令。官員有都林牙、林牙承旨、林牙(契丹語:文士)。

南面官制,《遼史》記載極為疏略。遼太祖時曾任韓知古“總漢兒司事”,總管漢人事務,依唐制加號中書令。遼世宗時,建“政事省”,主管漢人事務。遼興宗時,又改政事省為中書省。南樞密院是綜理漢人軍政的最高官衙。中書省隻是管理漢人官民的一般行政事務,設同中書門下平章事、參知政事等,為正、副宰相。遼代一些加號尚書、中書、門下的官稱,多隻是附加的尊稱或封贈的虛銜。南面官中設有翰林院掌管漢文文書。官員有總知翰林院事、翰林學士、翰林學士承旨等名目。契丹人任職者稱為南面林牙。

地方官制 契丹族征服奚族後建國,在契丹族、奚族及北方遊牧族居地建立起統治制度。滅渤海後,基本保持渤海原有的官制。得燕雲十六州漢人地區,則沿用後唐的舊制。因此,遼國境內的地方官制形成三個系統。契丹族和北方諸族地區實行部族制。大小部族一般各有居地,但地域統治取代瞭血緣組織,居民或不限本部族血統。奚族被征服後,仍保持五部或六部組織。奚族首領稱奚王。遼朝設契丹北、南院大王府、乙室王府與奚王府並列,四大王府各領一大部族,即五院部、六院部、乙室部和奚六部。遼太宗時,仿漢制於奚王以下設宰相二員、常袞二員。遼太祖時又將俘降的邊地各族分編為八部,分屬北、南兩府。遼聖宗時擴建為二十八部,一度撤銷奚王府,奚六部改屬北府統領。合共三十四部。三十四個小部族按民族成分包括契丹、奚、室韋、烏古、敵烈等各族。各小部族首領原稱夷離堇,後改令穩,遼聖宗時一律設節度使統轄。頭下州縣由帝、後斡魯朵和諸王公主貴族派遣官員管理,節度使仍由朝廷任命。遼太宗時號皇都為上京,設臨潢府。遼聖宗時在奚族居地建中京大定府。上京、中京的長官稱留守。在渤海地區,遼太祖滅渤海後,於其地建東丹國,封皇子耶律倍東丹王,成為特殊的政區。東丹國沿渤海舊制下設左、右大相、次相及平章事等官,由契丹人與渤海人擔任。遼太宗時廢東丹國,稱中臺省。遷渤海人於東平郡(今遼寧遼陽),升東平郡為南京,又改稱東京遼陽府。世宗時,恢復東丹國,仍設中臺省,官制仍設左右大相、次相等職。遼聖宗時廢中臺省。東京設留守司及統軍司統轄所屬州縣。州設節度使,縣設縣令。燕雲十六州地區,以幽州(今北京)為中心,稱南京幽都府,又改名析津府。地方官制基本上沿襲後唐制度設州、縣。州有刺史州、節度州之分。縣設縣令。遼興宗在大同軍設西京大同府(今山西大同),下轄州縣,官制略同於南京。東京、南京和西京的最高長官均稱留守,由契丹重臣任職。漢人、渤海人等聚居區地方統治體制相近,為州縣制,屬遼南面官系統;而契丹人、奚人等地方統治體制為部族制,屬遼北面官系統。

法律 遼太祖建國後,即詔定法律,以統治契丹及北方諸族人。漢人仍依原有的漢法。即源於唐代的法律。滅渤海後,也用漢法。契丹法與漢法分別應用於不同的地區和不同的民族。遼太祖時耶律突呂不曾撰決獄法,當是斷案治罪的條例。遼聖宗時,修訂法律十數項。主要是奴隸犯罪須送官府處理,主人不得擅殺。契丹人與漢人鬥毆,同等治罪。遼興宗時,重新制定法律,在重熙五年(1036)正式頒佈,新定條制,共五百四十七條,是一部完整的法典,史稱《重熙條制》。遼道宗咸雍六年(1070),又重加改定,增補為七百八十九條,稱《咸雍條制》,以後又增補兩次,共增一百零三條。大安五年(1089),道宗下詔,因新定法令太繁,仍用舊法,即《重熙條制》。遼國的幾部法典都已失傳。

遼朝北面官中設有夷離畢院專掌刑獄。有左、右夷離畢,知左、右夷離畢事等官職。遼聖宗時,北、南樞密院綜理軍政,並理訟事。貴族官員犯法,由所在官司案問,申報北、南院復審、奏報。其後又在南面官中仿漢人制度設大理寺審理重大罪案。官員有大理寺少卿、大理正等。遼興宗時,五京(上京、中京、東京、南京、西京)專設警巡院,各地契丹人犯法,由警巡使審理。漢人犯法,由所在州縣官審理。

遼朝契丹人犯法,原有投崖、生瘞(活埋)、射鬼箭(亂箭射死)、木劍(杖背)、大棒、鐵骨朵、沙袋(拷打)及鞭、烙(刑訊)等刑。聖宗以後,采用漢人刑名,有死、流、杖、徒四等。死刑有絞、斬、凌遲。

科舉 遼朝原無科舉考試制度,遼聖宗時始置科舉取士。設進士科,分甲、乙兩科。考試分為鄉試(鄉貢)、禮部試和廷試(殿試)。遼朝科舉隻限漢人文士考試,契丹人不得應試。

經濟概況

遼朝國內各民族從事不同的生產職業,契丹人、奚人、漢人、渤海人等各族在此期間交流瞭生產經驗,在一些部門取得瞭成就。

漁獵 契丹族居住在潢河、土河之間,以漁獵為基本的生產方法。捕魚有鉤魚法。冬春之間,河湖冰凍,鑿冰眼用繩鉤捕捉。狩獵以騎射為主,因季節而不同。春季捕鵝、鴨、雁。四五月打麋鹿,八九月打虎豹。又有“呼鹿”法,獵人吹角模仿鹿鳴,引誘鹿來以捕射。契丹人飼養獵鷹作助手,捕捉各種飛禽。東北地區號為海東青的鷹,最為有名。契丹人還馴養豹,在出獵時隨行捕獸。遼朝建國後,居住在潢河流域的契丹人,繼續從事漁獵。遼朝皇帝和隨行官員,四季也在捺缽進行漁獵活動。

畜牧 契丹人以畜牧為業,隨水草遊牧。遼朝統治下的北方各民族也經營畜牧。畜牧業在遼朝經濟中占有重要的地位。畜牧有馬、駝、牛、羊等牲畜,而以馬、羊為主。馬是射獵放牧所必需,也是交通和作戰的必要工具。羊提供皮毛和肉食,是牧區衣食的來源。遼朝國傢經營的畜牧,設有專門的機構管理。遼聖宗時,改變部落奴役制度,北方各族向遼朝進貢牲畜,由駐在官員就地統領畜牧。私人占有畜牲,也有很大的數量。占有牲畜的多少,是契丹族人區分貧富的標志。(見彩圖)

契丹人引馬圖 內蒙古昭烏達盟白塔子遼墓壁畫

契丹人引馬圖 內蒙古昭烏達盟白塔子遼墓壁畫

鐵鏟 內蒙古赤峰遼墓出土

鐵鏟 內蒙古赤峰遼墓出土

遼乾統七年(1107)款銅鏡

遼乾統七年(1107)款銅鏡

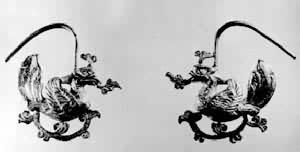

鳳凰形金耳飾 遼寧建平縣張傢營子遼墓出土

鳳凰形金耳飾 遼寧建平縣張傢營子遼墓出土

農業 遼朝農業主要在南京道、西京道漢人地區和東京道的渤海人住地。遼太宗以後,部分契丹人和奚人也從事農業耕作。遼太宗曾將一些契丹氏族遷到海勒水(今海拉爾河)一帶開墾農田。遼聖宗以後,頭下州縣從事農耕的部分漢人農民淪為契丹和奚人的佃戶。遼道宗時,屯田積谷,農業有較大的發展。遼朝的農作物,漢人、渤海人地區以麥、粟、稻為主,契丹和奚人地區,多種穄米。

金塔

金塔

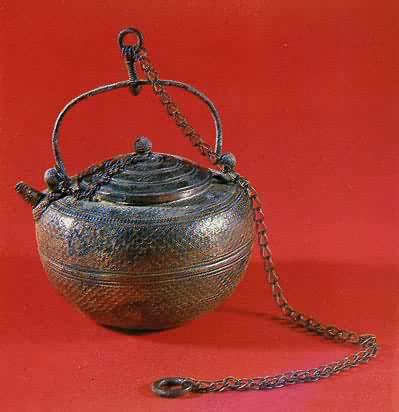

手工業 契丹奴隸制時期,手工業即是重要的生產部門。漢人和渤海人地區的手工業也很發達。遼朝各民族相互交流生產技術,手工業的許多部門出現具有特色的成就。鐵器是漁獵和作戰所必需。室韋、渤海的冶鐵技術傳入契丹,經過各族人民的共同創造,生產出著名的鑌鐵。金銀礦的開采和金銀器的制造,也是遼朝的主要成就。用金銀制作的各種馬具、飲食用具、服飾和佛教器物,都達到相當高的工藝水平。遼朝的馬鞍,被宋人稱為“天下第一”。漢族的制瓷技術傳入契丹,遼朝瓷器生產頗為發達,質地、色彩和形制都具有特色,雞冠壺、長頸瓶、袋形壺等是遼瓷中最有代表性的產品。漢人和渤海人的絲織業在遼朝得到傳播,上京和中京都有專門的機構,從事多種絲織品的生產。印刷和造紙也得到發展。遼興宗時雕印大藏經,約近一千冊,高麗僧人稱贊它“紙薄字密”,“帙簡部輕”,說明遼朝的造紙術和印刷術都已達到相當的水平。遼朝雖禁止火藥制造技術出口,但至晚在遼道宗時,遼朝已掌握此項技術,在南京“日閱火炮”,說明遼已能制造火藥武器;此外,遼還在榷場私買硫黃、焰硝等火藥原料。(見彩圖)

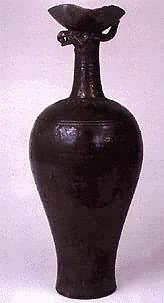

綠釉鳳首瓶 遼寧北票水泉出土

綠釉鳳首瓶 遼寧北票水泉出土

白瓷雞冠壺 仿皮囊式的雞冠壺便於馬上攜帶,是典型的遼代瓷器

白瓷雞冠壺 仿皮囊式的雞冠壺便於馬上攜帶,是典型的遼代瓷器

白地綠彩雞冠壺

提梁式加圈足,適於室內使用,反映契丹生活習俗的演變

白地綠彩雞冠壺

提梁式加圈足,適於室內使用,反映契丹生活習俗的演變

三彩印花牡丹雙蝶紋長盤 遼寧新民巴圖營子出土

三彩印花牡丹雙蝶紋長盤 遼寧新民巴圖營子出土

金面具 內蒙古奈曼旗遼陳國公主墓出土

金面具 內蒙古奈曼旗遼陳國公主墓出土

鎏金銀冠 內蒙古奈曼旗遼陳國公主墓出土

鎏金銀冠 內蒙古奈曼旗遼陳國公主墓出土

鱗紋銀壺 內蒙古赤峰遼駙馬墓出土

鱗紋銀壺 內蒙古赤峰遼駙馬墓出土

鎏金銀雞冠壺 內蒙古赤峰出土

鎏金銀雞冠壺 內蒙古赤峰出土

熾盛光九曜圖 山西應縣木塔發現

熾盛光九曜圖 山西應縣木塔發現

鎏金龍鳳紋銀鞍橋 內蒙古赤峰遼駙馬墓出土

鎏金龍鳳紋銀鞍橋 內蒙古赤峰遼駙馬墓出土

金花銀靴 內蒙古奈曼旗遼陳國公主墓出土

金花銀靴 內蒙古奈曼旗遼陳國公主墓出土

三彩釉牡丹花方碟 內蒙古寧城遼墓出土

三彩釉牡丹花方碟 內蒙古寧城遼墓出土

“大康通寶”銅錢

“大康通寶”銅錢

商業 遼朝的五京是各地區的政治中心,也是商業貿易的中心。遼太祖建上京城,南城稱漢城,漢人在此聚居,有商肆貿易。南門之東有回鶻營,是回鶻商販的住地。中京城街道闊百餘步,街東西有廊舍約三百間,居民在廊下貿易。城中坊間,有牧民停置車、駝的場所。東京外城是漢城,有南北兩市交易,南京原是漢人的城市,依舊制在城北設商市。陸海百貨都在北市買賣。西京是軍事重鎮,商業貿易不如南京繁盛。四時捺缽的皇帝和官員駐在地有臨時的市場,商民驅車隨從貨賣。契丹居地在遼代陸續出現瞭一些州城,也有商業經營。上京以西的祖州城內即有市肆。遼朝統治下的東北和西北諸部落,通過貢賜或以物相易,進行物產交換。

遼朝與周鄰諸國的貿易,也不斷發展。五代時,遼與梁、唐、晉等都有貿易往來,與南方的吳越、南唐也通過航海,使臣往來,交換商品。宋朝和遼朝先後在邊地州軍設置榷場,在官員控制下進行商品交換,征收商稅。私人之間的走私貿易也使大量商品輸入遼朝。遼朝賣給宋朝的商品主要是羊、馬、珍珠和鑌鐵刀。自宋朝輸入的商品有茶葉、藥材、絲麻織品、漆器、瓷器、銅錢、香料以及印本書籍。遼朝與西夏、吐蕃、高昌和中亞等國經由使臣往來和貢獻賞賜,交換畜產和手工業品。私人商販也有違禁的貿易。遼與高麗的貿易發達。遼聖宗之後,兩國關系穩定,商品貢賜每年不斷,並在邊地設有榷場。日本的僧人和商客也來到遼朝交易貨物。遼朝初期的商業交易仍用佈或銀作為交換手段,遼景宗、聖宗以後,遼朝自鑄的銅錢與宋錢兼行,廣泛流通。

交通 契丹在唐代受營州都督統轄,與河北的交通極為不便。遼朝建國後,並未大力修建交通設施。契丹居地至南京、西京主要是騎馬或駕牛車。有榆關路、松亭路、古北口路和石門關路四條通道。榆關至居庸關可以行車,松亭及古北口兩路,多是崎嶇山道,隻能騎馬,西北各族往來和軍需供應,則用馬、駝。古北口路有驛館,由民戶供給,稱“供億戶”。各地驛傳,多隨時征調營運,並無固定的制度。海路交通主要通過渤海地區。南京東面的薊州地方,有蕭後運糧河。

宗教與文化

契丹在建國前隻有對自然界的原始崇拜和原始文化。遼朝建立後,佛教逐漸在契丹貴族中傳播。漢人、渤海人居住地區,仍繼承唐代的文化傳統。遼聖宗以後,漢族的封建文明為契丹貴族所接受,在遼朝得到發展。

契丹族在原始時代,以白馬與青牛作為互通婚姻的兩個部落的象征。天地、白青、馬牛、男女等概念形成對立統一的兩極。遼朝建國後,皇帝稱天皇帝,皇後稱地皇後。相信天地都有神祇。出兵作戰前用白馬、青牛祭祀天地。用白羊骨炙卜。巫和太巫執行占卜和各種原始的宗教儀式。遼朝皇帝舉行祭山儀、歲除儀、瑟瑟儀(射柳祈雨)仍由巫師贊祝行禮。契丹崇拜太陽,故以東向為尚。

華嚴寺脅侍菩薩塑像 山西大同華嚴寺薄伽教藏殿內有泥塑31軀,均為遼塑精品

華嚴寺脅侍菩薩塑像 山西大同華嚴寺薄伽教藏殿內有泥塑31軀,均為遼塑精品

白釉童子誦經壺 北京順義出土

白釉童子誦經壺 北京順義出土

遼太祖、太宗時,佛教從渤海和燕雲兩個地區傳入遼國的中心。阿保機建國前,俘獲漢人,據說已在潢河上遊的龍化州建開教寺。天顯元年(926)滅渤海國後,渤海僧人崇文等五十人到上京,建天雄寺傳教。遼太宗得燕雲後,河北漢人僧尼也陸續來到上京。遼聖宗以後,佛教更為發展。各地區建造佛寺甚多,並通過貴族信徒的施舍,占有大量的土地和民戶。頭下戶被施給寺院後,將原來交納給領主的賦稅轉交給寺院。同時仍向國傢交租,稱為寺院二稅戶(見二稅戶)。遼代佛教以華嚴宗為最盛。佛教聖地五臺山在遼朝境內,由西京管轄,是華嚴宗的教學中心。上京開龍寺僧也專攻華嚴。遼道宗並曾親撰《華嚴經隨品贊》十卷。密宗也在遼朝傳播。五臺山和南京都有究習密宗的高僧,並翻譯密典多部。密宗的經咒也在契丹社會中流行。

蕭瀜《花鳥圖》

蕭瀜《花鳥圖》

遼聖宗以後,對佛教典籍的刊校,作出兩大業績。一是石經的刊刻,一是雕印大藏。隋代僧人靜琬在涿州(今河北涿縣)大房山,開鑿石室,用石板刊刻佛經收藏。唐代建雲居寺,繼續刊刻石經。後經戰亂中斷,雲居寺被毀。遼聖宗時重修雲居寺,發現石室。遼聖宗命僧人可玄繼續刊刻經板。經遼興宗、道宗兩朝,刻完《大般若經》、《大寶積經》等經石六百塊。合原存《涅槃經》、《華嚴經》石共有二千七百三十塊,合稱四大部經。石經的刊刻也是對佛經的一次校勘整理。興宗時開始校印佛經的總集《大藏經》。佛經以木板雕印,全用漢文,並經僧人詳為校勘。完成五百九十七帙。遼道宗時繼續收羅刊印。在此以前,971年宋太宗曾在成都雕印大藏經,號稱“宋藏”。遼代印本通稱“丹藏”。(見彩圖)

契丹文大字碑殘石 內蒙古昭烏達盟巴林左旗遼太祖陵區出土

契丹文大字碑殘石 內蒙古昭烏達盟巴林左旗遼太祖陵區出土

馭者引馬圖(局部)遼代陳國公主墓壁畫

馭者引馬圖(局部)遼代陳國公主墓壁畫

遼朝僧人的著述,主要有《續一切經音義》和《龍龕手鏡》兩書流傳,都完成於遼聖宗時代。南京崇仁寺僧人希麟(漢人)依仿唐慧琳《一切經音義》體例,對唐開元以後的佛經,續作音註,成《續一切經音義》十卷。此書廣泛參閱瞭有關訓詁和音韻文字的古代著述,詳征博引,是一部有價值的著作。僧人行均(漢人,俗姓於)在五臺山金河寺著《龍龕手鏡》,是一部通俗的漢字字書,依平、上、去、入四聲分編四卷,共收二萬六千四百多字,註釋十六萬三千多字。行均收錄當時實際讀音和通用字體,並多收民間通行的俗字,是一部有獨創性的字書。此書曾傳入宋朝,在浙西雕板,因避諱改名《龍龕手鑒》。

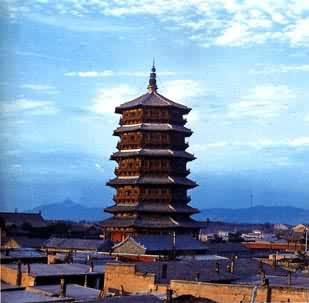

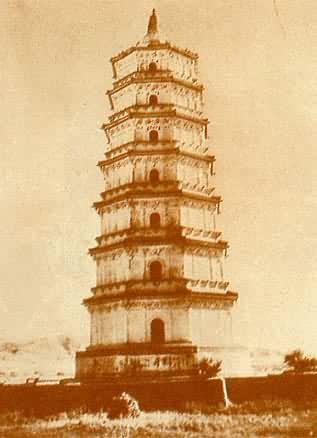

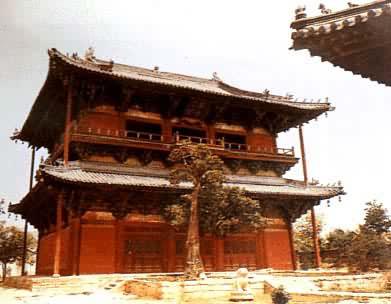

遼朝的佛教建築,有自己獨特的風格。現存薊縣獨樂寺觀音閣,建於遼聖宗統和二年(984),是三層重疊的木構建築,繼承瞭唐代建築的框架法。遼代的佛塔遍佈於五京地區。現存北京天寧寺磚塔、寧城(遼中京)磚塔和山西應縣的木塔,都是實體,八角層簷,為前代所未有。這種新形制為金代所繼承,形成獨特風格的遼金塔。內蒙古赤峰市林西(上京路)的白磚塔,八角七層,但內部中空可以直登,近似唐塔。(見彩圖)

佛宮寺釋迦塔(習稱應縣木塔),建於遼清寧二年(1056),世界上現存最高大的古代木構建築 山西應縣

佛宮寺釋迦塔(習稱應縣木塔),建於遼清寧二年(1056),世界上現存最高大的古代木構建築 山西應縣

慶州白塔 內蒙古巴林右旗

慶州白塔 內蒙古巴林右旗

北京天寧寺密簷磚塔

北京天寧寺密簷磚塔

遼中京城感聖寺舍利塔(大明塔) 內蒙古寧城縣大明城

遼中京城感聖寺舍利塔(大明塔) 內蒙古寧城縣大明城

獨樂寺觀音閣 建成於遼統和二年(984) 天津薊縣

獨樂寺觀音閣 建成於遼統和二年(984) 天津薊縣

遼朝創造瞭契丹文字,但由於漢文化的傳佈,見於記載的遼代文學作品,仍多用漢文。最早的詩篇是遼太祖皇子耶律倍的五言詩:“小山壓大山,大山全無力。”遼聖宗以後,契丹貴族多學作漢詩。遼聖宗時曾以契丹字譯白居易諷諫集。流傳的聖宗佚詩有“樂天詩集是吾師”句。傳說聖宗喜吟詩,曾作曲百餘首,但並未流傳。北宋蘇軾詩曾傳到遼朝,在南京書肆刻印,很有影響。遼道宗和宣懿後,遼天祚帝的文妃(渤海人)都能作漢詩。道宗所作詩賦曾編為《清寧集》,已失傳。遼朝貴族文人也有一些詩集,都未能傳留後世,可能也都是漢詩。近年不斷有契丹文物出土,但由於契丹語文尚不能通解,契丹語寫成的文學作品,還有待於研究發掘。

遼朝帝系表

遼朝帝系表

遼太祖皇子耶律倍醉心於漢文明,不但能詩,也能作畫。宋朝藏有耶律倍的繪畫十五幅。有“獵騎圖”一幅,到元代仍受到珍視。遼興宗曾畫鹿贈給宋仁宗趙禎。遼朝的慶陵和近年在吉林庫倫旗發現的遼墓,都有大幅壁畫,當是受到唐壁畫墓的影響。(見彩圖)

五代胡環《卓歇圖》作品描寫契丹族可汗率部下騎士出獵後歇息飲宴的情景

故宮博物院藏

五代胡環《卓歇圖》作品描寫契丹族可汗率部下騎士出獵後歇息飲宴的情景

故宮博物院藏

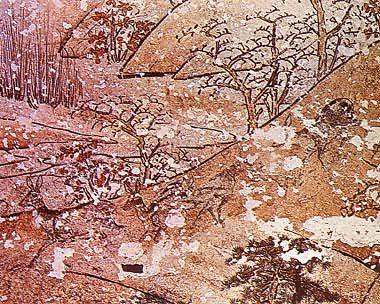

永慶陵壁畫 描繪遼皇室四時捺缽之一——冬捺缽的風光 內蒙古巴林右旗

永慶陵壁畫 描繪遼皇室四時捺缽之一——冬捺缽的風光 內蒙古巴林右旗

庫倫遼墓壁畫——出行圖(局部) 內蒙古哲裡木盟庫倫旗

庫倫遼墓壁畫——出行圖(局部) 內蒙古哲裡木盟庫倫旗

遼聖宗時,依仿漢人的修史傳統,撰修遼朝的歷史。室昉、邢抱樸等曾撰實錄二十卷。遼興宗時,又編錄遙輦可汗以來的事跡共二十卷。遼道宗時,撰修太祖以下七帝實錄。遼天祚帝時,耶律儼(漢人)修成《皇朝實錄》七十卷,是元人所修《遼史》的主要依據。遼道宗時,漢人王鼎撰《焚椒錄》一書,記述宣懿皇後被誣案始末,是遼朝僅存的一部私人的歷史著述。

參考書目

陳述:《契丹社會經濟史稿》,三聯書店,北京,1963。

蔡美彪等:《中國通史》第6冊,人民出版社,北京,1979。

張正明:《契丹史略》,中華書局,北京,1979。