紀傳體西漢斷代史。共一百篇,其中包括紀十二篇、表八篇、志十篇、傳七十篇,後人析為一百二十卷。作者班固,字孟堅。其父班彪撰寫《後傳》六十五篇,作為《史記》續篇。光武帝建武三十年(西元54),班彪去世,班固開始整理《後傳》。他認為《後傳》不夠詳備,便在《後傳》基礎上,著手撰寫《漢書》。和帝永元四年(西元92)班固卒時,尚有八表和《天文志》沒有完成。和帝命其妹班昭續撰,後又命跟隨班昭學習《漢書》的馬續踵成之。據司馬彪《續漢書·天文志》所載,馬續補修的僅為《天文志志》。

該書體例與《史記》大略相同,都是紀傳體。但《史記》是一部通史,《漢書》則是斷代史,首創斷代為史的編纂方法。同時,把《史記》的“本紀”省稱“紀”,“書”改曰“志”;又不用“世傢”,載入《史記》“世傢”的陳涉、外戚和漢代諸王一律編入“傳”內;“列傳”簡稱為“傳”。這些體例上的變化,對後來的一些紀傳體史書影響很大。

《漢書》是研究西漢歷史的重要史籍。班固曾任蘭臺令史,負責掌管皇傢圖籍,典校秘書,有條件看到大量的圖書資料;又加上編寫《漢書》有《史記》、《後傳》作為主要依據,因此,使《漢書》保存的歷史資料比較豐富。漢武帝中期以前的西漢歷史記載,雖然《漢書》基本上移用瞭《史記》,但由於作者思想境界的差異和材料取舍標準不一,移用時也常常增補新的內容。如《賈誼傳》增加瞭“治安策”,《晁錯傳》補入瞭“教太子疏”、“言兵事疏”、“募民徙塞下疏”、“賢良策”,《路溫舒傳》增收瞭“尚德緩刑疏”,《鄒陽傳》增補瞭“諷諫吳王濞邪謀書”,《公孫弘傳》補入瞭“賢良策”等,在不少人物的傳記中增加瞭一些史事,提供瞭新的史料。另外,《漢書》還在《史記》之外新立瞭一些篇目,僅紀傳部分就增加瞭《惠帝紀》和王陵、吳芮、蒯通、伍被、賈山、李陵、蘇武等傳。至於漢武帝中期以後的西漢歷史,班固在《後傳》的基礎上,博采其他書籍,斟酌去取,綴集成篇。就保存西漢歷史資料來說,現存的史籍以《漢書》最稱完備。

《漢書》還第一次創立瞭《古今人表》和《百官公卿表》。《古今人表》收錄人物從傳說時代的太昊到秦朝的吳廣,區分為九等,加以評價。《百官公卿表》首先敘述瞭秦漢分官設職的情況,各種官職的權限和俸祿的數量,然後用分為十四級、三十四官格的簡表,記錄漢代公卿大臣的升降遷免。它篇幅不多,卻比較清楚地反映瞭當時的職官制度和官僚的變遷,是研究秦漢官制不可缺少的資料。

《漢書》的志尤為人們所重視。由《史記》八書演變來的一些志,內容與《史記》也多有不同。如《食貨志》是由《史記》的《平準書》演變來的。它有上下兩篇,上篇言“食”,即農業經濟狀況,下篇談“貨”,即商業和貨幣情況,不僅是記述西漢經濟的專篇,而且對漢以前的情況有所追述,內容超出瞭《平準書》。在八書內容之外,《漢書》又創立瞭《刑法志》、《五行志》、《地理志》、《藝文志》。《刑法志》系統地記載瞭法律制度的沿革和一些具體的律令規定。古代兵刑不分,該志又兼述瞭古今兵制的沿革。《五行志》專載五行災異,剔除其中天人感應的迷信色彩,志中保留的有關自然災害、地震、日月蝕的記載,是研究中國古代自然科學史的重要參考資料。《地理志》記錄瞭當時的郡國行政區劃、歷史沿革、戶口數字以及各地物產、經濟概況、民情風俗。《藝文志》考證瞭各種學術派別的源流,載錄瞭存世的書籍,是中國現存最早的圖書目錄。《漢書》的志規模宏大,內容豐富,又在篇目上有所創新,擴大瞭歷史研究領域,因而受到後人的推譽。

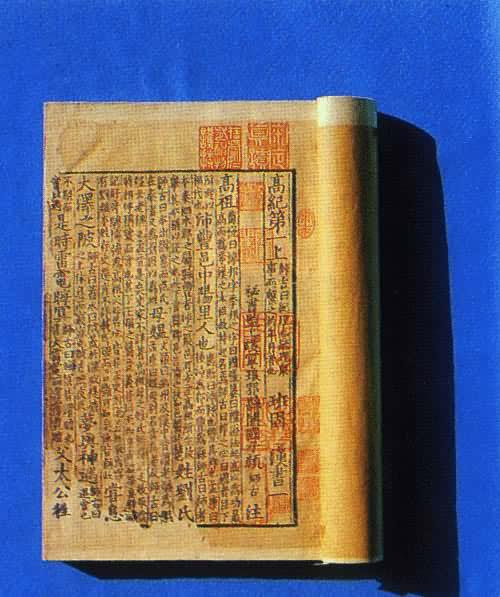

《漢書》始出,學者莫不諷誦。但由於它喜用古字古訓,比較難讀,東漢末年,服虔、應劭已開始註音釋義,魏晉南北朝以後出現的《漢書》音註更多。唐顏師古匯集瞭前人二十三傢的註釋,糾謬補闕,完成瞭《漢書》新註。至清末又有王先謙作《漢書補註》,征引的專著和參訂者多達六十七傢。顏、王的註本,是《漢書》舊註的代表作。1962年中華書局出版《漢書》標點校勘本,它以《漢書補註》本為底本,參校北宋景祐本、明末毛晉汲古閣本、清乾隆武英殿本、同治金陵書局本,並吸取瞭前人考訂成果,辨證瞭文字方面的謬誤,是《漢書》流傳過程中一種較好的版本。(見彩圖)

《漢書》北宋刻遞修本

北京圖書館藏

《漢書》北宋刻遞修本

北京圖書館藏