兩漢時代遺留下來的簡牘。早在北周時代就有人在居延地區發現過漢代“竹簡書”,北宋人也曾在今甘肅等地獲得過東漢簡。近代最先發現的古簡是魏晉簡。1901年,瑞典人斯文赫定在新疆羅佈泊北部地方的一個古遺址裏發現瞭一批魏晉木簡和字紙。這個遺址後來被定為樓蘭遺址。同年,英籍匈牙利人斯坦因在新疆民豐北部也發現瞭魏晉簡。在所謂樓蘭遺址,斯坦因和日人橘瑞超也發現過魏晉簡紙。

1906年,斯坦因在新疆民豐縣北部的尼雅遺址發現瞭少量漢簡,大部部分簡的性質類似後世贈物名刺,有人推測是西域精絕國遺物。次年,他又在甘肅敦煌縣一帶的一些漢代邊塞遺址裡發現瞭七百多枚漢簡。這是近代初次發現的漢簡。此後陸續有新的漢簡出土,七十多年來共發現四萬餘枚,其中既有完整的,也有殘碎到隻剩一兩個字的。除瞭尼雅漢簡等少量比較特殊的例子,已發現的漢簡可以根據出土情況分為兩大類。一類是在漢代西北邊塞地區遺址裡發現的,可簡稱為邊塞漢簡。一類是在漢墓裡發現的,可簡稱為墓葬漢簡。

邊塞漢簡 還可分為三種:

①敦煌漢簡。斯坦因於1907年在敦煌附近發現漢簡後,1914年又在甘肅的敦煌、安西、酒泉、鼎新(毛目)等地的漢代邊塞遺址裡,發現瞭一百七十枚左右漢簡。1944年夏鼐等對敦煌小方盤城以東的漢代邊塞遺址進行考察,掘獲漢簡四十三枚。1979年,考古工作者在敦煌小方盤城以西的馬圈灣漢代烽燧遺址裡發現漢簡一千二百餘枚。這是敦煌漢簡數量最多的一次發現。此外,在1977年和1981年,考古工作者還分別在酒泉西北的玉門轄地花海農場和敦煌酥油土兩地的漢代烽燧遺址裡采集瞭一些漢簡。

斯坦因1914年發現漢簡的地點橫跨漢代敦煌、酒泉兩郡,70年代發現漢簡的玉門花海也應屬酒泉郡,但是習慣上把這些漢簡統稱為敦煌簡。

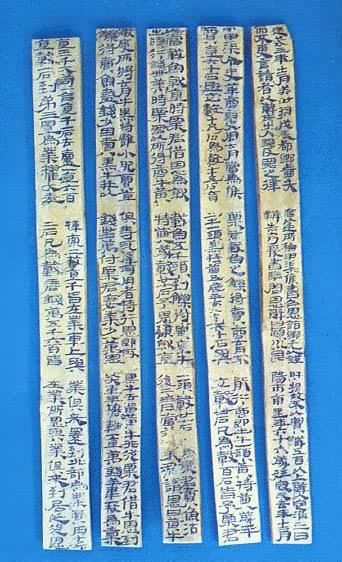

②居延漢簡。1930~1931年,中國、瑞典學者合組的西北科學考查團在甘肅、內蒙古境內的額濟納河兩岸和內蒙古額濟納旗黑城東南的漢代邊塞遺址裡,發現一萬枚左右漢簡。這次發現漢簡的地點,在北部的屬漢代張掖郡居延都尉轄區,在南部的屬張掖郡肩水都尉轄區,但是習慣上把這兩個地區出土的漢簡統稱為居延簡。1930年,考查團還在甘肅鼎新以西的北大河沿岸,斯坦因在1914年調查過的一段邊塞遺址裡,發現瞭少量漢簡。這段邊塞應屬酒泉郡。因此,在所謂居延簡裡實際上還包括瞭極少量的酒泉簡。(見彩圖)

居延漢簡 內蒙古額濟納旗出土

居延漢簡 內蒙古額濟納旗出土

居延漢簡

居延漢簡

1973~1974年,甘肅居延考古隊在破城子(居延都尉所屬甲渠候官治所遺址)和肩水金關遺址等地進行試掘,獲漢簡近兩萬枚。1976年,甘肅省博物館文物隊等單位組織調查組,沿額濟納河下遊,在居延地區進行瞭廣泛調查,獲漢簡一百六十四枚。估計居延簡今後還會大量出土。

③羅佈泊漢簡。1930~1934年,黃文弼在新疆羅佈泊北岸的漢代防戍遺址裡,掘獲西漢宣、元、成諸帝時木簡七十一枚。這批簡的出土地點接近所謂樓蘭遺址,也有人稱之為樓蘭漢簡。

邊塞漢簡通常發現於邊塞地區的官署(如都尉、候官治所等)和烽燧的遺址裡,為屯戍吏卒所遺留,有的是當時有意保存起來的,有的是當時作為垃圾而拋棄的。西北地區缺少竹子,已發現的簡絕大多數是木簡。從形制上看,除一般的簡以外,還有兩行、牘、觚(多面棒狀木條)、符、券、檢(有覆蓋文書、書信用的,也有封存物件用的)、簽等等,種類頗多。從內容上看,主要部分是公傢的各種文書和簿籍,還有與吏卒生活有關的私人書信、衣囊封檢、歷譜、醫方、占書、九九表、字書以及其他書籍等等。簡的年代起自西漢中期(武帝後期),訖於東漢後期,中間包括王莽新朝和更始時期。已發表的漢簡上的明確紀年,最早的是武帝天漢二年(前99)和三年。《居延漢簡甲編》1398號簡有“太初三年”,但這是在追述往事時提到的。對於新出居延簡中所謂“元朔元年”簡和“元狩四年”簡,學術界尚有不同意見。最晚的是順帝永和二年(137)。陳夢傢《漢簡考述》認為最晚的紀年簡是“永(原文誤為元)康三年”(169)簡,當指發掘號為551.32的《居延漢簡》2519號簡。此簡為一小殘片,僅存“永康三”三字。桓帝延熹十年六月改元永康,次年即靈帝建寧元年,永康三年相當於建寧二年。陳氏對此簡的解釋是否可信尚待研究。

邊塞漢簡所反映的並不僅僅是邊塞地區的情況。在很多方面,西北邊塞和全國其他地方的情況是一致的。而且邊塞漢簡的有些內容,如某些詔書和中央機關發的公文,本來就是面向全國的。因此無論是研究漢代的西北邊塞地區,還是全面地研究漢代史,漢簡都是十分重要的史料。通過六七十年來對漢簡的研究,在漢代的邊防設施(包括烽燧制度)、屯田制度、兵制、官制、行政制度(包括文書制度)以及漢代社會的經濟、文化和階級關系等方面,都獲得瞭很多新的知識。

墓葬漢簡 從20世紀50年代開始陸續發現,比較重要的有以下幾批:

1959年7月,甘肅省武威縣磨咀子6號漢墓出土竹木簡五百枚左右,主要部分是《儀禮》的九篇抄本,約抄寫於西漢末至王莽時期。

1972年,湖南省長沙馬王堆1號漢墓(下葬年代約當文帝晚年)出土竹簡三百一十二枚,是記載隨葬物的“遣冊”。

1972年4月,山東省臨沂銀雀山1號漢墓(約當武帝初期)出竹簡六千枚左右,但大部分已殘碎,包含《孫子》、《齊孫子》(即《孫臏兵法》)、《晏子》、《太公》、《尉繚子》等古書的部分抄本,以及很多其他古書(絕大部分是佚書),其中有論政、論兵的著作,關於陰陽、時令、占候的著作,篇題為《唐革(勒)》的一篇賦,以及相狗方、作醬法等等。同時發掘的2號漢墓出武帝元光元年歷譜一份。

1972年,甘肅省武威旱灘坡漢墓(約當東漢前期)出醫方簡牘一批。

1973年,河北省定縣40號漢墓(為西漢晚期的中山王墓)出一批已經炭化的殘碎竹簡,字跡尚可勉強辨認。其中有《論語》、《文子》、《太公》等古書的部分抄本,以及內容大都見於《孔子傢語》、《說苑》、《大戴禮記》等書的一些儒傢作品。此外還有《六安王朝五鳳二年正月起居記》等。

1973年和1975年,考古工作者兩次發掘瞭湖北省江陵縣鳳凰山的西漢前期墓地,在好幾個墓裡都發現瞭遣冊。1973年發掘的10號墓裡,還發現瞭內容主要為鄉文書的一批竹簡和木牘。

1973年發掘的長沙馬王堆3號漢墓(文帝十二年下葬),除瞭出土大批珍貴帛書外,還出瞭竹木簡六百餘枚(包括少量木牘),一部分是遣冊,一部分是講養生之道和房中術的書。

西漢醫方木簡 甘肅武威出土

西漢醫方木簡 甘肅武威出土

1977年,安徽省阜陽縣雙古堆1號漢墓(約當文帝時)出竹簡一批,其中有《詩經》、《倉頡篇》等書的部分抄本,惜都已殘碎。

1978年7月,青海省大通縣上孫傢寨115號漢墓(約當西漢晚期)出殘木簡四百枚,內容多為軍法。

1983年12月至1984年1月,江陵張傢山247號、249號、258號三座西漢前期墓出大量竹簡。247號墓出簡一千多枚,其中有漢律、《秦讞書》、《蓋廬闔閭》、《脈書》、《引書》、《算數書》和歷譜、遣策等。249號墓有《日書》。258號墓有歷譜。80年代,江蘇省儀征縣胥浦101號漢墓(屬西漢末年)出“先令券書”等簡牘。“先令”即遺囑。

漢墓所出古書,有很多是久已失傳的佚書。即使是現在尚有傳本的書,由於年代早,往往可以糾正今本的訛脫,有時還能確定書的著作時代,所以價值很高。銀雀山1號漢墓所出佚書中有《田法》篇,大約作於戰國。篇中講到政府授田給農民的制度以及農民的各種負擔,是研究古代社會的重要史料。鳳凰山有些漢墓所出的遣冊,有與農業生產有關的俑的記載,反映瞭當時使用奴隸勞動的情況。鳳凰山10號漢墓出土的鄉文書,提供瞭西漢前期田租、賦稅、徭役和土地占有等方面的重要情況。張傢山247號墓所出漢律雖隻是部分抄本,但內容很重要。這些都是研究漢代史的珍貴資料。

從西漢簡上可以看到漢字字體從古隸逐漸演變為八分以及草書形成的過程,從東漢中後期簡上又可以看到隸書開始向楷書演變的情況,所以漢簡也是研究漢字發展史的重要資料(見秦簡)。

參考書目

Edouard Chavannes,Les documents Chinois dēconverts par Aurel Stein dans les sables du Turkestan oriental,Oxford,1913.

王國維、羅振玉:《流沙墜簡》,上虞羅氏影印本,1914年;又重印校正本,1934。

Henri Maspero,Les documents Chinois de la troisiēme expēditons de Sir Aurel Stein en Asie centrale,Oxford,1953.

夏鼐:《新獲之敦煌漢簡》,《考古學論文集》,科學出版社,北京,1961。

勞幹:《居延漢簡》,圖版之部,臺北,1957年;考釋之部,臺北,1960。

中國科學院考古研究所:《居延漢簡甲編》,科學出版社,北京,1959。

中國科學院考古研究所:《居延漢簡甲乙編》,中華書局,北京,1980。發

黃文弼:《羅佈淖爾考古記》,北平研究院,1948。

甘肅省博物館:《武威漢簡》,文物出版社,北京,1964。

湖南省博物館:《長沙馬王堆一號漢墓》,文物出版社,1973。

甘肅省博物館:《武威漢代醫簡》,文物出版社,北京,1975。

馬王堆漢墓帛書整理小組:《馬王堆漢墓帛書〔肆〕》,文物出版社,北京,1985。

銀雀山漢墓竹書整理小組:《銀雀山漢墓竹書〔壹〕》,文物出版社,1986。

甘肅省文物工作隊等:《漢簡研究文集》,甘肅人民出版社,1984。