明太祖朱元璋親自寫定的刑典。包括《大誥》、《大誥續編》、《大誥三編》三部分,統稱《禦制大誥》。洪武中期,官吏貪贓枉法、豪強兼併、逃避糧差日趨嚴重。朱元璋為維護封建統治,遂將“官民過犯”典型案例輯錄成帙,仿周公《大誥》之制,於洪武十八年(1385)冬刊佈《大誥》七十四條,十九年春刊佈《大誥續編》八十七條,十九年冬刊佈《大誥三編》四十三條,頒行天下,誥誡臣民。

《大誥》所列罪案,誹謗皇帝、結黨亂政、寰中士夫不為君用、抗糧、抗抗差、抗租約占百分之八十,這類罪過主要有官吏玩忽職守、濫設吏卒、貪贓受賄、科斂害民侵吞錢糧、逃避糧差等。懲處貪污的罪案占全部罪案的一半左右,細目中有郭桓案;酷斂百姓,貪污稅糧案;放賣官差,私役丁夫案;妄取擾民,私吞商稅案;謊報災情,侵沒賑濟案;及其他形形色色的貪贓受賄案。這類罪犯皆處以重刑。起解官物,賣富差貧者,族誅;貪贓納賄、說事過錢者,凌遲處死;盜賣倉糧者,墨面文身,挑筋去膝蓋,仍留本倉守支;驛丞科斂驛夫,斷趾枷令驛前。有的貪污罪株連甚廣,如郭桓案系死者達數萬人。次於官吏貪污罪案的是懲治侵吞錢糧和豪右逃避糧差的罪案。如糧長交結官吏、團局造冊、虛出實收、就倉盜賣、巧立名色、妄起科征,飛灑糧差、接受贓私、包攬詞訟、吊打細民,豪強劣紳買囑官吏、詭寄田糧、灑派包荒、攬納私吞、脫逃夫役、貪污賑濟、說事過錢、起滅詞訟等。對這類罪案的處理也較重,如灑派糧差,詭寄田糧者全傢遷發化外,灑派詭寄之田賞給被害之民;攬納糧物,隱匿入己,虛買實收者,處死,籍沒其傢;說事過錢者,處死。

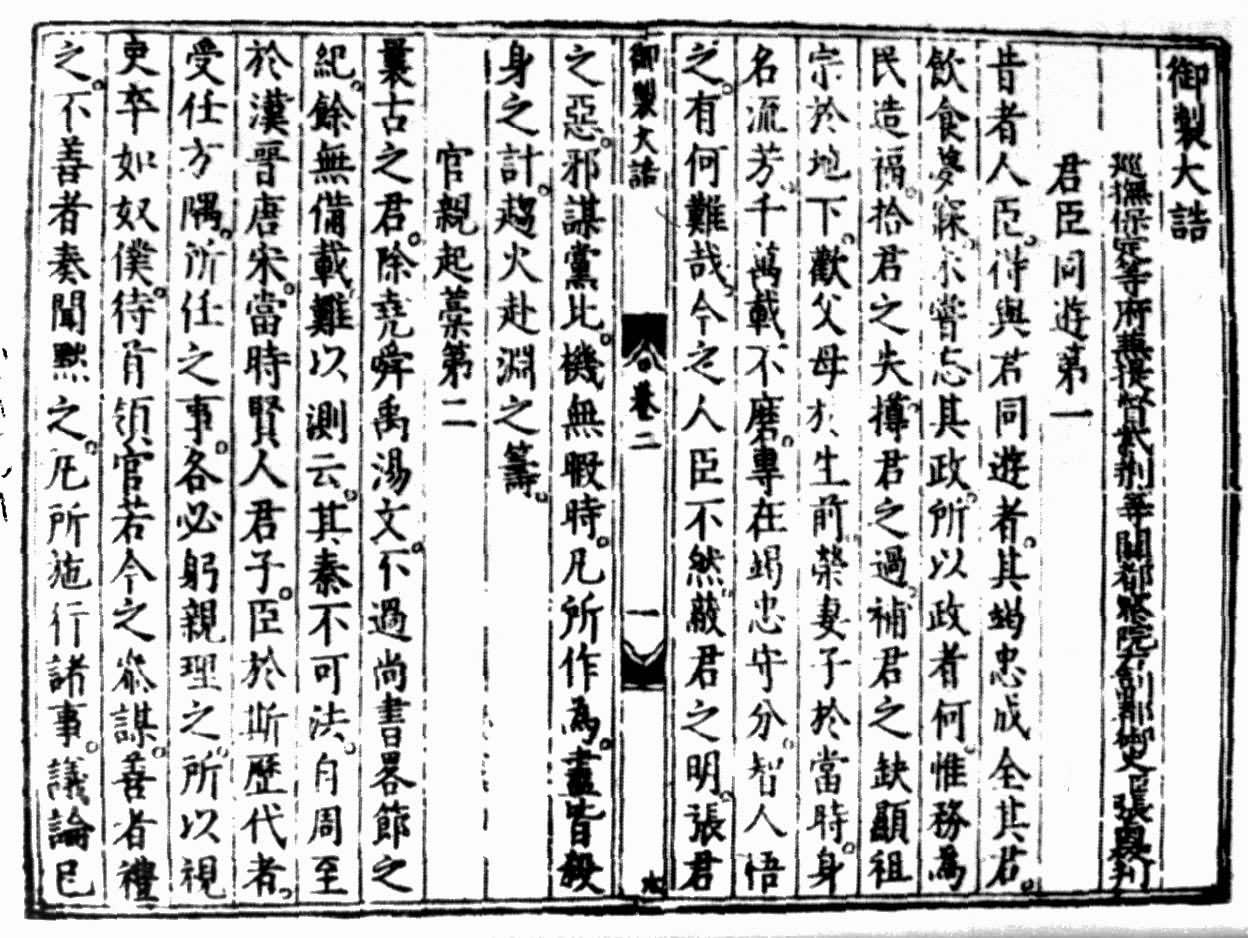

《禦制大誥》

《禦制大誥》

《大誥》所列凌遲、梟首、族誅者成百上千,棄市以下萬數。所誅殺者以貪官污吏,害民豪強為主。懲形律極嚴酷,超出《大明律》的量刑標準,許多遭族誅、凌遲、梟首者多屬尋常過犯。從《大誥》中可知,明初復用刖足、斬趾、去膝、閹割等久廢之刑,創設斷手、剁指、挑筋等古所未有之刑;又有或一身而兼數刑,或一事而株連數百人,皆出於常律之外。“寰中士夫不為君用”之科,則為前代所未有。

明太祖規定:《大誥》每戶一本,傢傳人誦。傢有《大誥》者,犯笞、杖、徒、流之罪減一等;無《大誥》者,加一等;拒不接收者,遷居化外,永不令歸。學校課士和科舉策試也以《大誥》為題。據說其時各地講讀《大誥》的師生來京朝見者達十九萬餘人。

《大誥》有明刻本傳世。