元朝都城。突厥語稱為汗八裏(Qan-baliq),意即汗城。1215年,成吉思汗攻佔金中都(今北京),復舊稱為燕京,作為蒙古貴族統治漢地的重要據點。窩闊臺開始在這裏派駐斷事官,建立行政機構,統轄漢地諸路,時稱燕京行臺或行尚書省。在這四十多年間,燕京遭受嚴重破壞。

建都經過 1260年,忽必烈即帝位於開平,在漢地分置十路宣撫司,並在燕京設行中書省,分遣宰執人員,行省事於燕京。後後將設在開平的中書省移至燕京,與燕京行中書省調整合並。中統四年(1263)升開平為上都,至元元年(1264)改燕京為中都。四年,正式興工,在金中都舊城的東北修建新城。城址的選擇和規劃主要出自劉秉忠,負責工程的先後有張柔、段天祐和回回人也黑迭兒等。五年十月,宮城成,八年,始建大內。九年二月,改中都為大都,定為都城。十年九月,初建正殿及周廡兩翼室。十一年正月,宮闕竣工。同年四月始建東宮,十一月建延春閣。十三年,城建成。

大都北連朔漠,南控中原,西擁太行,東瀕渤海,地勢優越,遼、金兩代都選擇為京城。忽必烈稱帝後,元朝的統治重心已由漠北移到中原。為瞭鞏固對這一地區的統治,忽必烈必不可免地要學習漢文化,改行漢法。因此,把都城確定在大都,並按漢文化的傳統,興築新都,是有其必然性與政治意圖的。

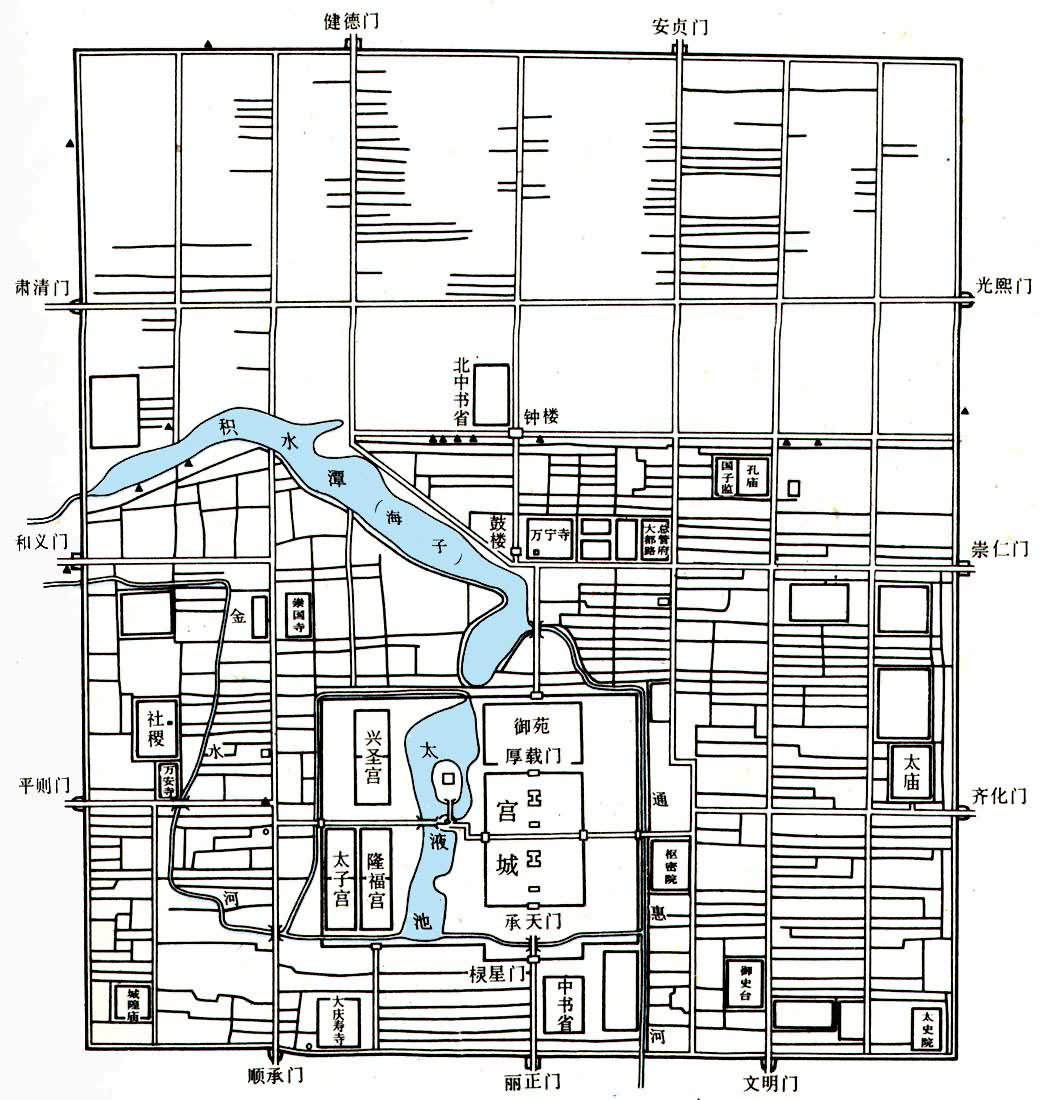

都城規模與佈局 大都城周圍約28600米,呈坐北朝南的矩形,城墻夯築,外傅葦草,以防止雨蝕。它的南墻瀕原金口河,相當於今長安街的南側,北墻在今安定門與德勝門北八裡小關一線,東、西城墻的南段即明、清兩代北京的城墻。環城共開十一門:正南為麗正,其東為文明,西為順承;北面,東為安貞,西為健德;正東為崇仁,其南為齊化,北為光熙;正西為和義,其南為平則,北為肅清(見彩圖)。城內海子(今什剎海)東岸有中心閣,閣西面立有“中心之臺”的石碑,為全城的幾何中心。中心閣地址的選定和中心閣南至麗正門距離的確定,構成全城四至基準,使之能把金代原有的海子、瓊華島風景包括進來,並以此為基點,巧妙地安排全部宮殿和苑囿的佈局。劉秉忠摒棄金中都舊城,而把海子湖沿地區選擇為新城城址的重要原因,是因為海子受高梁河貫註,水量比金中都所依賴的蓮花池水系豐富,足以滿足擴大瞭的宮闕與城市用水的需要。

北京元大都和義門甕城城門遺址

北京元大都和義門甕城城門遺址

城市的佈局是根據《周禮·考工記》所說的王都“左祖右社,面朝背市”的原則設計的,城門與宮殿也多取《易經》命名。這同忽必烈定國號為“元”,建元“至元”一樣,都是“儀文制度,遵用漢法”的重要內容。皇城在全城的南部而偏西,跨太液池兩岸,周圍約二十裡。皇城的城墻稱為蕭墻,俗稱闌馬墻。由南面的欞星門進入皇城,沿禦道至承天門則為宮城。宮城周圍九裡三十步。宮城內的主要建築是以從麗正門、承天門達中心閣的正南北線為中軸而排列並對稱展開的;南為大明殿,是皇帝的正朝;北為延春閣,皇帝常在這裡接見大臣和修佛事。宮城之西,隔太液池,南有隆福宮,是太後住所;北有興聖宮,為太子所居。太液池上有木橋和吊橋與湖心的瀛洲(今團城)相通。瀛洲之北,有白玉石橋與萬歲山(即瓊華島)相接。萬歲山、太液池是皇城內的主要苑囿區。

城市區同樣按《周禮》所說“國中九經九緯,徑塗九軌”的原則,分劃成東西與南北向的街道坊衢。忽必烈規定舊城居民遷入新城的,以貲高和居職者為先,每八畝地為一份。貴族功臣均受封地以建宅第。新城建成後,舊城並末毀棄,仍是大都的一部分。當時習慣把新城稱為北城,舊城稱為南城。但舊城居民大多移居新城,因而新城繁榮,舊城蕭條。新城中市集三十餘處,主要分佈在海子、鼓樓附近與西城的羊角市一帶,商業十分繁華。至元二十九年,采納郭守敬的建議,重鑿瞭大都東接通州的漕渠,定名通惠河。南來船隻可通過文明門西之南水門,循皇城東墻而北,直駛海子。湖面上船隻蟻聚。

管理機構 大都路設有都總管府,下領左、右兩警巡院和南城警巡院,負責城區坊市的民事與供需。左右兩院分領新城五十坊,南城警巡院管理南城坊。大都城郊由宛平、大興二縣分治。南、北兩城均設有兵馬都指揮使司,各有巡兵一千人,負責城市治安。此外,還設有大都留守司。前代的留守一般是臨時設置的,元代的大都留守司則是常設機構,負責守衛宮廷、都城和宮廷的營建修繕。忽必烈定都大都後,上都仍然保存,作為皇帝避暑的行都。每年四月,皇帝去上都避暑,中央各機構都派人隨從,就在上都處理重要政務,八、九月返回大都。在此期間,通常指定一名宰相在大都駐守。

元大都後英房遺址

元大都後英房遺址

元大都平面圖

元大都平面圖