明代都城先後有京都南京、北京開封、中都鳳陽、京都北京幾處。世宗時還曾以其父興獻王封地湖廣安陸府為興都。

元至正十六年(1356),朱元璋攻佔集慶,改集慶路為應天府。二十四年在此稱吳王,建百司官署。二十六年八月,拓應天府城,命劉基等在舊城東鐘山之陽建吳王新宮。吳元年(1367)九月竣工。洪武元年(1368),朱元璋即皇帝位,自南臺舊內遷入新宮。同年三月,明軍佔領汴梁(今河南開封),改汴梁為開封府。八月,詔以應天府為南京,開開封府為北京。二年九月,朱元璋又以故鄉臨濠(今安徽鳳陽)為中都,建造一如京師之制。中都的設置受到大臣的反對,加上役銀勞費,遂於八年四月罷中都役作。後開封罷稱北京,南京改稱京師,正式成為首都。明成祖朱棣奪取帝位後,永樂十九年(1421)正式改京師為南京,以北京為京師。

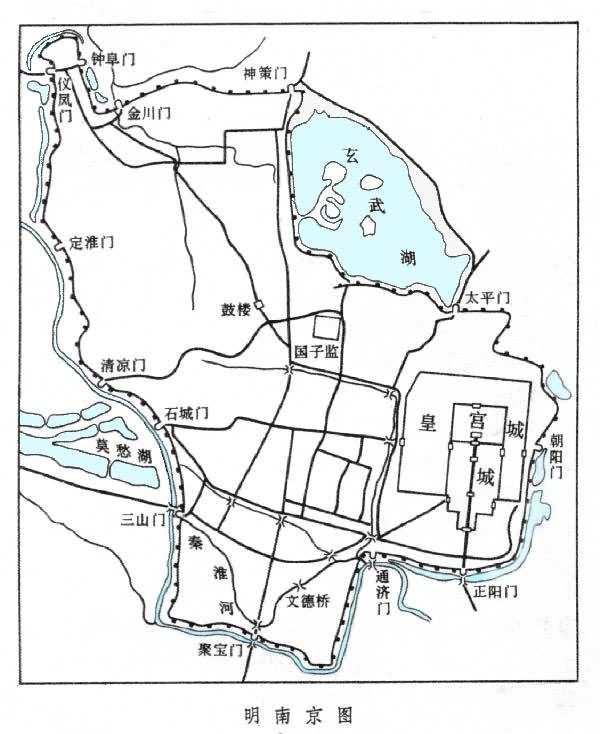

京都南京 南京城的修建歷時達二十一年,洪武十九年始告完工。由於地形條件的限制和防衛的需要,南京城平面呈南北長、東西窄的不規則形。城周號稱九十六裡,實測約六十七裡。城垣高度一般為十四至二十一米,基寬十四米,頂寬四至九米,以石為基,上砌特制的大磚,垛口一萬三千六百一十六個。開有十三個城門,以聚寶門最為宏偉,城墻內有藏兵洞二十三個,可供三千士兵駐守,二十二年又在都城外圍建外郭城,號稱長一百八十裡,實際為一百二十裡,大部依天然地形以土壘成,約四十裡以磚砌成,開十八門。外郭城墻已於早年被毀,都城城墻則保留至1949年以後。皇城位於城東,平面呈方形。內有宮城,即紫禁城。皇城以南北中軸線為主幹,自洪武門至承天門築有大街,東側為禮、戶、吏、兵、工五部,西側為五軍都督府。宮城內依中軸線建奉天、華蓋、謹身三殿和乾清、坤寧二宮,是皇帝舉行大典、處理朝政及居住的場所。

明南京圖

明南京圖

城中心建有鐘樓、鼓樓。在雞籠山和聚寶山分別設有觀象臺。鼓樓東南的國子監是當時全國最高學府,最盛時有貢生九千人,並有日本、高麗、琉球、暹羅等國留學生。遷都後稱“南監”,也有貢生四五千人。玄武湖是存放明代全部黃冊(見黃冊制度)之處,湖心島上建有庫房,防守嚴密。

由於水陸交通便利,腹地廣闊,周圍地區經濟發達,南京的商業和手工業相當繁榮。商業區主要在秦淮河兩岸,經營糧食、竹木、薪炭、六畜、桐油、苧麻、茶葉、紙張等以及各種消費品,商賈雲集,百貨充盈。手工業以絲織、印刷、造船著稱。織造業除官營外,還有大量民間機戶和機匠,產品繁多,行銷全國,並有顏料、印染等配套行業。秦淮河入長江口建有龍江寶船所,可以制造用於航海的大船,鄭和航海即以此為基地(見鄭和下西洋)。不少外國使臣、商人到南京出使或貿易,浡尼國王那惹加在訪問南京時病逝,即葬於此地,陵墓至今尚存。

永樂遷都後,南京成為“留都”,仍設有六部、都察院等中央政府機構,但大多是安置年老、失寵、貶斥官僚的閑職,並無實權。崇楨十七年(1644),清兵入北京,福王朱由崧在南京即位。次年,清軍攻占南京,改應天府為江寧府,南直隸為江南佈政使司,取消南京稱號,但民間一直沿稱未改。

北京開封和中都鳳陽 開封於洪武元年定為北京,由於宋金的城墻已在元初拆毀,因而重築內外城墻。內城依宋金內城故址,僅向西移過裡許,磚砌,開五門,四周環以城壕。外城僅以土築。由於漕運困難及周圍地區民生凋敝,洪武十一年罷稱北京,仍為開封府。

中都鳳陽建於洪武二年。所在地原為濠州,吳元年升為臨濠府,洪武六年改稱中立府,七年又改鳳陽府。中都舊城完全按規劃新建。平面呈長方形,城周六十一裡,開九門、十八水關。城內有禁苑、皇城兩道城墻。皇城建築全仿南京,但規模更宏大,並同樣建有中央政府機構的衙署。八年四月罷中都役作,但部分工程仍繼續進行,多數已建成,後因長期閑置,宮殿、衙署陸續拆除或傾頹,又經多次戰火,建築已全部被毀,僅剩遺址。

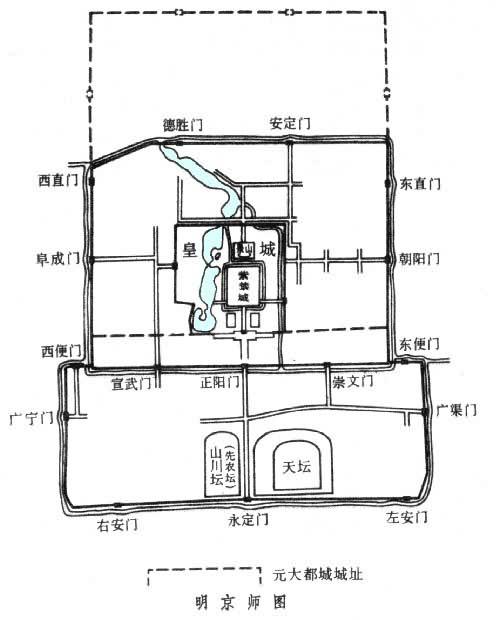

京都北京 洪武元年,明軍攻下元大都,改其名為北平府。三年,以四子朱棣為燕王,鎮守北平。由於城北部已大部空曠,九年,在原北墻之南五裡處另築城墻。十七年又將原南墻南移二裡。朱棣奪取帝位後,由於北元仍對明朝構成威脅,遂於永樂元年改北平為順天府,建為北京,並積極籌備遷都。四年,開始營建北京,十八年基本建成,次年正式遷都於此。

明京都平面呈“凸”字形,面積約二十五點四平方公裡。內城九門,外城七門。宮城在內城中央,又名紫禁城,基本沿用元大內舊址,四周有護城河,即筒子河。宮城以午門──玄武門為中軸線,依次排列著前三殿:奉天殿(後改皇極殿)、華蓋殿(後改中極殿)、謹身殿(後改建極殿);後三殿:乾清宮、交泰殿、坤寧宮;前者主要用於舉行大典和重要朝會,後者是皇帝處理日常政務和生活的場所。次要建築配置在兩側,嚴格對稱。宮城後以人工堆成萬歲山(今景山),意在鎮壓前朝的“風水”,故又名鎮山。宮城前方左為太廟,右為社稷壇,宮城外築皇城,皇城的正門承天門向南至大明門是一條寬闊的大道,東側設禮、戶、吏、兵、工五部等中央機構,西側設五軍都督府等衙署。大明門向南至大城的正陽門之間是商業中心,頗為繁華。還在南郊建築瞭規模巨大的天壇和山川壇(後改名先農壇),又在東、西、北郊建日壇、月壇和地壇。皇城原是土墻,後逐步用磚包砌。嘉靖三十二年(1553),為加強北京防衛,築瞭包圍南郊的外羅城,即所謂北京外城。七門名稱也沿用至今。原計劃四面均築外羅城,因財力不濟,僅南面築成。

自洪武初至永樂中,先後從山西、山東等地向北京及其周圍地區移民數十萬,並徙南方富民充實京師,因而北京地區的人口大增,耕地擴大,農業有所發展。營建宮室過程中從全國征調的大批工匠後多附籍大興、宛平二縣,又使北京的手工業得到全面發展。為適應北京的政治中心和文化中心的需要,各種奢侈品、工藝品、文化用品的制造和輸入也大量增加。但是北京地區的糧食不能自給,加上統治者的巨額消耗和軍事需要,每年都需由南方輸入大批糧食,困難很大。同時,由於北京處於明朝版圖的北部,距離塞外蒙古統治區和後期勃興的後金(清)政權很近。在軍事力量衰退、政治腐敗的情況下,長期受到北方入侵的威脅,明中期和後期更多次出現蒙古軍、後金軍兵臨城下的局面。

明京師圖

明京師圖

崇楨十七年(1644)三月,李自成農民起義軍攻入北京,四月二十撤出,五月清軍入北京。九月,清世祖福臨自沈陽遷都北京。清朝沿襲明朝的都城、宮殿建制,隻作瞭局部的整修改建,增建的也很少,多數建築連名稱也未改。