中國歷史上繼元之後的統一王朝。1368年,朱元璋推翻元朝統治,在應天(今南京)稱帝,國號明。永樂十九年(1421),明成祖朱棣遷都北京。疆域最廣時,東北抵日本海、鄂霍次克海、兀的河(今烏第河)流域,西北到新疆哈密,西南包有今西藏、雲南,東南到海並及於海外諸島。朱明王朝傳十二代,曆太祖、惠帝、成祖、仁宗、宣宗、英宗、景帝、憲宗、孝宗、武宗、世宗、穆宗、神宗、光宗、熹宗、思宗共十六帝,統治二百七十七年。崇禎初年,陝北爆發農民起義,不久發展成為全國規模的農民戰爭爭。崇禎十七年(1644),李自成起義軍攻入北京,明思宗朱由檢自殺,明朝滅亡。明亡後,其殘餘力量曾在南方建立弘光等政權,史稱南明。

明朝的建立和社會經濟的恢復與發展

明朝的建立 元朝末年,階級矛盾和民族矛盾極端尖銳,最終導致以紅巾軍為主力的農民大起義。在各路義軍之中,朱元璋所部軍紀嚴明,兼有文士馮國用兄弟、李善長、陶安等運籌帷幄,武將徐達、常遇春、湯和等能征善戰,終於脫穎而出,成為起義軍主力。元至正十六年(1356)朱元璋攻占集慶(今南京)後,起義軍大宋政權任命其為平章政事、左丞相,朱元璋遂廣聘能士,采儒士朱升“高築墻、廣積糧、緩稱王”策略,發展生產,且耕且戰,為軍需奠定瞭雄厚基礎。對外攻城略地,屢敗陳友諒、張士誠,勢力擴展至蘇、浙、皖、贛。至正二十三年,朱元璋與陳友諒會戰於鄱陽湖,友諒大敗。次年正月,朱元璋稱吳王。二十六年,他發佈《平周檄》,雖仍沿用大宋龍鳳年號,卻已流露出稱帝自立之意。次年九月,克平江,俘張士誠;又迫降方國珍,南征陳友定,南方割據勢力基本廓清,遂派徐達、常遇春統兵二十五萬北伐。二十八年正月,朱元璋在應天即皇帝位,建國號為明,是為明洪武元年(1368)。同年八月,明北伐軍進入大都,元朝政權被推翻。此後,明軍分兵略地,先後平定西北、四川、雲南、東北等地,統一中國。

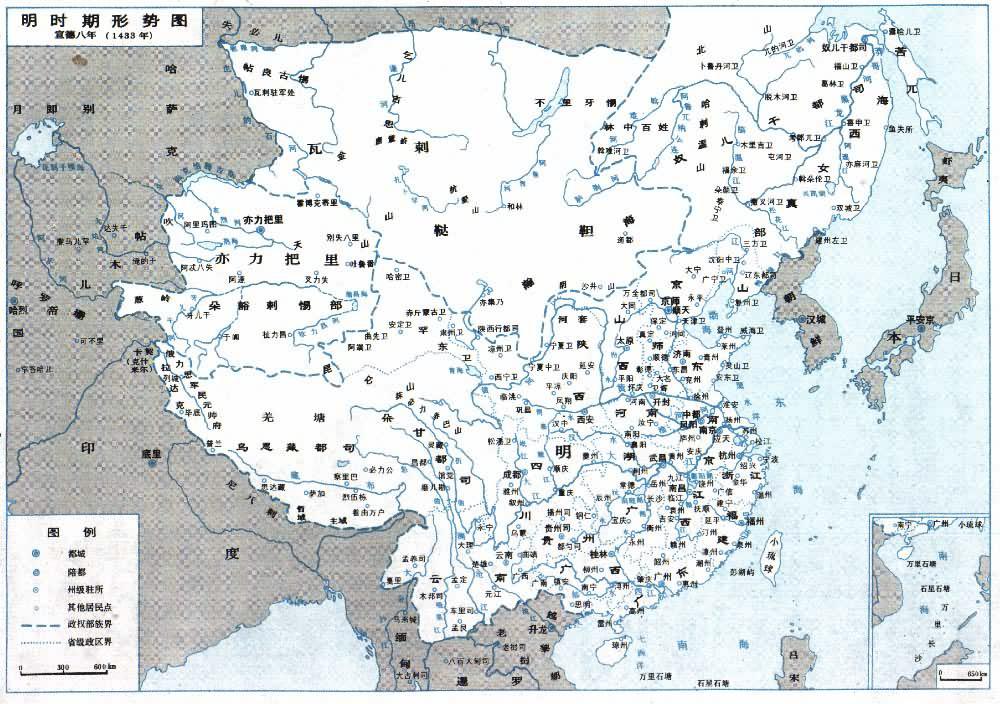

明時期形勢圖(宣德八年1433年)

明時期形勢圖(宣德八年1433年)

明初緩和階級矛盾的措施 在元末農民戰爭的過程中,蒙古貴族、色目大商人、上層僧侶和一部分漢族大地主或逃散,或被農民軍壓服,土地占有關系因此發生一定的變化。在全國各地,特別是北方出現大量荒田,土地集中的趨向有所緩和。勞動人民的身分地位也略有變化,明朝釋放瞭大量元朝的驅口,並禁止庶民之傢蓄養奴婢。“佃見田主,不論齒序,並如少事長之禮。若在親屬,不拘主佃,則以親屬禮行之。”又規定地主以佃戶代役,必須出米一石,以資助其費用。同時,在明律中取消元朝的地主毆死佃客杖一百七、征燒埋銀五十兩的法令。工匠的地位也有改善。明朝的匠戶同元朝一樣,雖世代向官府服役,但已被分為輪班和住坐兩種,他們除服役時間外,其餘的時間可以自行趁作。

明統治者為緩和階級矛盾,鞏固自己的統治,還積極推行發展農業的政策。洪武年間,朱元璋多次下令鼓勵農民復業歸耕,開墾荒地。或額定授予荒地,或聽其盡力墾種;或免租稅三年,或免雜泛差役,或免予起科,或永不起科,所墾地土俱聽為已業。在勞動人民的勤勞墾殖下,北方大量荒閑地土被開種出來。明朝政府又在各地,特別是在北京、淮西及沿邊大興屯田。屯田有民屯、軍屯和商屯三種,民屯和軍屯規模較大,商屯則較為罕見。為瞭使屯田制度順利推行,政府還將大量耕牛發給屯種的軍士和農民,並命寶源局制造農具分配給屯田之傢。屯田保證瞭軍糧的供應,到宣德之時,沿邊軍士的用度多倚屯田所出,很少征用民谷。

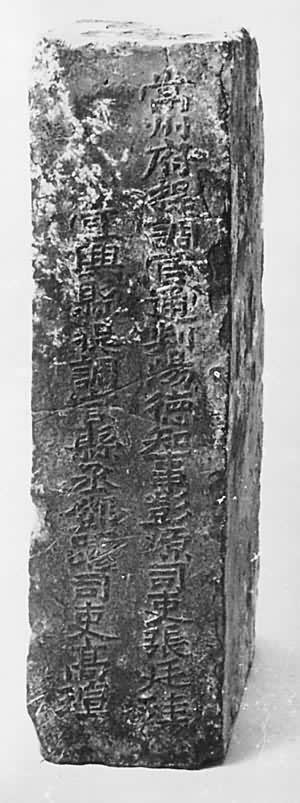

明朝初年應天府城磚

明朝初年應天府城磚

明朝政府也很註意棉花和桑、麻等的種植。建國前已有這方面的命令,洪武初年又頒佈法令,規定凡農民有地五畝至十畝者,要栽桑、麻、木棉各半畝,否則要向政府繳納絹、麻佈或棉佈各一匹,有地十畝以上的加倍。這一措施,使繳納絲、綿、棉佈的征調成為田賦中僅次於米糧的次目,為紡織手工業提供瞭更多的原料,有利於絲織業和棉織業的發展。

政府還大力組織農民興修水利,朱元璋下令各州縣的官吏,凡有關修水利的事都要立時呈報,並由朝廷派員監修。據洪武二十八年統計,前後不到兩年,在全國范圍內共開塘堰四萬餘,浚河四千餘處,修建陂、堤、岸共五千多處。洪武年間,陜西的洪渠堰、四川的都江堰和廣西的靈渠都先後修復。永樂元年,十幾萬從浙江等地征集來的軍夫和民夫在戶部尚書夏原吉的率領下,兩年內完成瞭疏導吳淞江的水利工程,蘇、松水患得到排解,農田因此得利。元末明初,會通河經常淤塞,漕運難以通達,運糧隻靠海運。永樂九年,三十萬山東及南直隸的民工,在工部尚書宋禮率領下,溝通瞭會通河。此舉加強瞭南北方之間的物資交流,並為遷都北京創造瞭條件。

洪武時,明政府在南京和其他省所屬州縣設立“預備倉”,規定府、州、縣各置東西南北四倉,儲糧備荒,多者萬餘石,少者五千石,遇有水旱,則用以貸給貧民。永樂、宣德間又令各州縣官吏隨時註意修補。宣德七年(1432),周忱和況鐘在蘇州各縣設濟農倉,共積糧二十九萬石,修建水利和賑貸農民之費都由此出,農民暫免於豪富之傢的高利貸剝削,農業生產得以發展。此外,周忱和況鐘還創立平米法,無論官民田,一概攤平加耗,糧輕者耗多,糧重者耗少,每稅米一石,加耗約六七鬥,宣德十年浙江加耗為七鬥。這減輕瞭農民的負擔,逃賦現象日少,濟農倉也得以長期維持。

明初還推行瞭一些有利於工商業的措施。洪武、永樂時,商稅一般為三十稅一,農具以及軍民嫁娶喪葬之物,舟車絲佈之類都予免稅。洪武十三年,朱元璋下令裁撤稅課司局,改由各府州縣直接征稅。明朝政府又放棄礦業專營,特別是鐵礦的專營,許可人民開采,三十稅二。

社會生產力的提高 明初通過大量墾荒,耕地數明顯增加,據不完全統計,洪武元年至十六年,各地新墾田土共達一百八十餘萬頃,約合當時全國土地數額的一半。至二十六年,全國的田土,包括官田、民田、舊額、新墾田,已達八百五十六萬七千六百二十三頃,遠遠超過宋元以來的墾田數。永樂、宣德時,屯田面積更加擴大,東自遼左,北抵宣大,西至甘肅,西南盡滇蜀,南極於交阯,中原則大河南北,到處興屯。

糧食的總產量也在逐步提高,明朝政府稅糧收入有所增長。洪武十八年,全國收入麥、米、豆、谷二千零八十八萬餘石,至二十六年增加到三千二百七十八萬餘石。洪武二十一年,衛所軍屯的屯糧僅有五百餘萬石,到永樂元年,包括軍民屯田在內的屯田子粒已達二千三百餘萬石。《明史·食貨志》載:是時“宇內富庶,賦入盈羨,米粟自輸京師數百萬石外,府縣倉廩蓄積甚豐,至紅腐不可食”。這都反映出某些地區已有相當數量的糧食儲備。

宋、元之時,棉花的種植多在湖廣、江南一帶,到明初,山東、河南、河北及北平郊區等地也開始大量植棉,洪武二十年,彰德、開封、大名、東昌等地遷民上繳的棉花已高達七百五十多萬斤,明朝政府給賜軍隊的冬衣、棉花有瞭較充足保證。有的農民冬日可穿棉襖,生活水平有所提高。桑棗果木的種植也很普遍,許多農民靠此謀生。永樂時,佈帛、絹絲、棉花絨和課鈔已成為明朝賦稅的重要部分,據永樂十七年統計,這年共征收佈帛一百二十萬六千八百八十七匹,絲綿二十四萬六千五百零七斤,棉花絨五十八萬三千三百二十四斤,課鈔一千五百九十四萬五千六百零一錠,表明農村傢庭的副業已日益恢復,經濟作物的種植比以前增多。

明初的官營手工業,如采鐵、鑄銅、造船、制瓷、織染、軍器火藥的制作,以及特種手工藝和土木建築等,在質量上已超過瞭前代的水平。南京的龍江船廠,北京的寶源局、軍器局、鑄鐘廠,遵化鐵冶,蘇州的織染局,饒州的禦窯廠都擁有大量工匠,分工細致。洪武時,官辦鐵冶每年的定額已達一千八百四十七萬餘斤,年鑄錢幣最高達一億九千九百八十四萬餘文。宣德時,饒州制造的瓷器一次達四十四萬三千五百件,其他綾羅紗綢、彩緞、雕漆等消費品的制造更多。

由於農業和手工業的發展,商業活動也更加頻繁。永樂時,運河沿岸的淮安、濟寧、臨清、德州、直沽等地,四方百貨,倍於往時,北京不僅成為工商業的大城市,各地的商品紛紛運來,作坊、店鋪林立。宣德時,明朝政府在全國三十三個城市增收商稅,這些城市的工商業也日趨繁榮。

明初社會生產力雖比以前有所發展,但封建的生產關系依然存在。皇帝、王公和一般地主繼續占有廣大的土地。親王、勛貴之傢不僅有賜田和賜佃,而且憑借權勢擴展自己的土地,明成祖朱棣曾在北京的黃垡建立起明朝的第一座皇莊。

官吏賜田的現象極少,但洪武十年朱元璋發佈優免之令,規定百司官員之傢,有田土者輸租稅外,悉免其徭役。這一優免的命令後來被繼承下來,有些官僚不僅免雜泛差役,連稅糧也一概蠲免,從而把繁重的賦役直接或間接地攤派於貧苦農民。

全國各地的糧長和富民,也很受朱元璋重視。洪武四年,明朝政府以江南各地田產多的人戶為糧長,催督和輸納賦稅。糧長多是農村中的大地主。他們勾結官府,欺壓農民,以自己的財富轉變為官紳之傢。富民不一定做糧長,但他們也是明朝政府依靠的對象(見糧長制)。十九年,命直隸應天諸府州縣選送富民子弟赴京補吏,與選者達一千四百六十人。貴族、功臣、官僚、糧長、富民等大地主集團,加上更廣泛的中、小地主,構成瞭明朝政權的統治基礎。

明初沿襲宋元制度,田賦分夏秋兩季繳納,主要征收米、麥、絹、佈、銀鈔。米麥為本色,絲絹、棉佈、銀鈔為折色。史載太祖定天下官民田賦,官田畝稅五升三合五勺,民田減二升,重租田八升五合五勺,沒官田一鬥二升,但各地征收的實額並不一致,更有等則差別。明代田賦徭役主要按照裡甲,隨丁田起征。因豪強地主例不納糧,糧無增耗,免役者亦不少,農民則晝夜奔勞於耕作、紡紗織佈。賦役的盤剝,使農民生活日益困苦,農民與地主的對抗仍然存在,各地不斷爆發不同形式的反抗鬥爭,如永樂十八年的山東唐賽兒起義。

明初,身隸匠籍的工匠大部分要住坐或輪班到南京、北京或存留各府造作。強制勞動,導致“失班”、“脫籍”現象日益嚴重。這表明手工業工人也沒有停止為解除封建束縛而進行的鬥爭。

專制主義中央集權的加強

明太祖的政治措施 明太祖朱元璋采取各種措施,加強專制主義中央集權的統治,鞏固以朱傢皇室為首的地主階級政權。

中央機構的設置最初沿襲元朝制度,洪武十三年胡惟庸案發後,廢丞相不設,使吏、戶、禮、兵、刑、工六部直隸於皇帝,並令後代不得再置丞相。明初設大都督節制中外諸軍事,但因其權太重,也於同年廢除,改由前、後、左、中、右五軍都督府分掌全國各衛所,並使其與兵部分權。兵部有出兵之令而無統兵之權,五軍都督府有統兵之權而無出兵之令,軍權自此也被分割。洪武十四年到十五年,明太祖又設立都察院和大理寺兩個機構,與刑部合稱為“三法司”。刑部受天下刑名,都察院糾察百官,大理寺司駁正,最後由皇帝裁決。洪武九年,明朝政府即在中央設置通政使司,接納天下臣民的章奏。這樣,就使政、軍、法三權集中於皇帝一身。

地方官制最初也沿襲元代制度,置行中書省或中書分省,有平章政事、參知政事等官,平章政事總攬一行省中的兵、刑、錢、谷等事,職權甚重,中央極難駕馭。洪武九年,明朝政府改行中書省為承宣佈政使司,與提刑按察使司和都指揮使司合稱三司,佈政使掌民政和財政,提刑按察使掌刑,都指揮使掌兵,分三衙門互不統屬,分別隸屬於朝廷各部院(見都、佈、按三司)。邊方各地則置行都指揮使司或由宣慰使司、宣撫使司統管。無論內地或邊方,都須分別聽命於朝廷。

明太祖為瞭加強監察機構的職能,改禦史臺為都察院,設都禦史、副都禦史、僉都禦史等官,下屬十二道或十三道監察禦史。都禦史、副都禦史與尚書、侍郎永樂後多掛銜出使,為地方的巡撫或總督,事畢撤除。監察禦史雖為七品小官,但可訪風問俗,提調復審冤案,罷黜官吏,一般事皆可自決,大事可直奏皇帝,為天子耳目之臣。這種制度,起到瞭加強朝廷控制地方的作用。

明朝政府設置瞭比唐、宋更為完備的科舉和學校制度,以培養封建政權的候補官僚。學校分為府州縣學和國子學兩種,國子學後改名國子監,在府州縣學讀書的學生稱生員,在國子學讀書的學生稱監生,監生大多數是地主官僚的子弟,其中還有一部分是土司的子弟。府州縣學生員可貢入國子學讀書,也可以通過考舉人、進士得官。國子學結業後則可直接做官,或經科舉做官。洪武時,很多監生經短期學習,即調往各地“歷事”,任教、清軍、整頓賦役、興修水利多用監生,有的驟被超擢為佈政使、按察使等官吏。科舉始設於洪武三年,六年即廢。十八年再開科舉,十八年一次取錄多至六百人,其考試時間、課目、程序皆為明清張本。薦舉有聰明正直、賢良方正、孝悌力田、儒士、孝廉、秀才、人才、耆民等目,而吏部奏薦舉當任官者,多至三千七百餘人,少者亦達一千九百餘人。永樂後,學校和薦舉並存,但科舉最為通行,仕途日狹。

為瞭加強封建國傢的武裝力量,明太祖仿唐府兵制,參以元法,頒行衛所制度。衛所遍佈全國各地,大抵五千六百人為一衛,一千一百二十人為一千戶所,一百一十二人為一百戶所,共有軍隊約二三百萬。軍隊的來源有從征、歸附、謫發、垛集,主要是靠垛集,即征兵。軍士別立戶籍,叫做軍戶。軍戶出正軍,但防守或屯種也由其出餘丁供給。遇國傢有事,兵部派遣都督充總兵官統領,事罷撤除。這樣,兵部、都督府、總兵官都不能獨專兵權。

明太祖提倡法制,刑用重典。他和他的臣屬用瞭二三十年的時間來制定《大明律》。該律在佃農、雇工、奴婢對田主的人身依附關系方面雖比以前略有松弛,但更重要的是明朝政府為維護地主階級國傢的統治,在新的歷史條件下,把地主階級的特權在法律上重新鞏固下來。明律簡於唐律,嚴於宋律。所規定的擅專銓法、糾集朋黨者斬等律令均為首創。明太祖在明律外,又頒佈《大誥》、《大誥續編》、《大誥三編》和《大誥武臣》,記載瞭很多有關打擊豪強、懲治貪污以及防止人民流亡的事例和法令。凡大誥三編所列,凌遲、梟首、族誅成千上百,斬殺不下萬數。

洪武十五年,設專門從事特務工作的錦衣衛,其下有鎮撫司,設有法庭、監獄和各種殘酷的刑具。錦衣衛由皇帝直接派人率領,職能是侍衛皇帝,司儀仗,特別是專門鎮壓京師地區勞動人民的秘密結社組織和反抗活動,同時也偵察、逮捕那些企圖反叛皇帝的勛臣和官僚。鎮撫司的法庭、監獄叫“詔獄”,俗稱“天牢”,仿自前代,刑罰最為兇殘。明朝酷政之一的廷杖,在洪武時已開其先。

專制主義中央集權政治的加強還表現在對人民和土地的嚴格控制上,洪武十四年,明朝政府在洪武三年制定的戶帖的基礎上,經過長期的戶籍調查,在各地編制瞭賦役黃冊。二十四年準奏攢造賦役黃冊格式。黃冊以戶為主,詳細登錄各戶人丁、事產及其變動的情況,每隔十年要重新編造一次。洪武二十年,明朝政府又經過普遍丈量土地,在各州縣編制瞭魚鱗圖冊,以土地為主詳細記載瞭每鄉每裡每戶土地的類別、畝數和方圓四至,有的魚鱗冊在地主土地項下還附有佃戶的姓名。明朝統治者通過黃冊和魚鱗圖冊來掌握和控制戶籍和土田,進行賦稅和徭役的剝削。

明朝政府還設立瞭裡甲制和關津制。裡甲是與黃冊同時規定的,是一種役法,按丁糧多少分為上、中、下三等戶,以一百一十戶為一裡,推舉有錢有勢的十傢地主輪流擔任裡長,其餘百戶分為十甲,每甲十戶。各設甲首一人,裡長和甲首各十年輪充一次。每裡設老人一名,司教化,勸農桑,平訴訟,止流亡。裡甲內要互相知保,不得隱藏人口,亦不得任意流徙,否則四鄰都要連坐。關津制系裡甲的補充,是在全國沖要去處,分設巡檢司盤查行人。明律規定,出行百裡外,沒有州縣衛發給的路引(通行證)者,民以逃民論,軍以逃軍論。裡甲和關津把農民牢固地管束起來,強制他們屈從於地主和封建國傢的統治。

洪武魚鱗圖冊

洪武魚鱗圖冊

明太祖在加強專制集權政治過程中,對某些地區的豪強地主進行瞭打擊,他曾經籍沒蘇州、嘉興、松江、湖州等地豪族富民的土地,並把全國各地近兩萬戶的富民強行遷徙到臨濠和南京,避免他們為害地方,也為藉其力量,充實和繁榮京師(見徙富民)。為制止嚴重的貪污行為,明太祖對貪官污吏實行苛刑峻法。在洪武十五年的空印案和十八年的郭桓案中,數百名官吏被處死刑,下獄達數萬人,追贓達數萬石。對加強中央集權的統治和肅清吏治方面有積極作用。明太祖還兩次興起大獄,打擊功臣和官吏、富豪,十三年丞相胡惟庸案,牽連被殺者達三萬人,公侯伯坐死者二十餘人;二十六年藍玉案,被殺者亦有一萬五千餘人,公侯伯坐死者十五人。兩案初為解決統治階級內部相權與君權的矛盾而興,後發展為明皇室與功臣之間的矛盾鬥爭。“胡藍之獄”其實是朱元璋為加強中央集權、提高皇權而使用的手段,但殺戮太過,株連甚眾,對明朝政權的鞏固帶來瞭嚴重的後果。

封藩與靖難 明太祖在加強專制主義中央集權政治的同時,還把他的二十四個兒子和一個從孫分封為王,一部分授以兵權,如秦王樉、燕王棣、晉王棡、寧王權,命他們駐守北方,節制沿邊兵馬,防禦蒙古,號塞王;另一部分則駐於內地各省,如周王釜、齊王榑、魯王檀等,監督地方官吏。在諸王中,以北方諸王勢力最大。為避免權臣擅政,明太祖又規定,諸王有移文朝廷索取奸臣和舉兵清君側的“靖難”之權,但怕諸王權勢日大,威脅中央集權的統治,又申明諸王“惟列爵而不臨民,分藩而不錫土”。這種分封制度主觀是為加強皇帝的統治,但在客觀上也造成瞭諸王割據的局面。

洪武三十一年閏五月,明太祖死,皇孫朱允炆即位,是為建文帝。朱允炆及其大臣齊泰、黃子澄鑒於北方諸王勢力太大,決定削藩。他們欲先廢力量較小的藩王,再及於擁有重兵的燕王朱棣。建文元年(1399),朱棣以入京誅奸臣為名,向南京進兵,明統治集團內部的鬥爭演變為武裝沖突,此即靖難之役。經過四年的戰爭,燕王打敗建文帝,奪取瞭政權,朱棣即皇帝位,是為明成祖,年號永樂。

永樂改革及對北部邊疆的經營 朱棣在鞏固專制主義中央集權政治方面進行瞭重大改革。主要有:①繼續削藩。先後把被封在北方的諸王遷徙至南方,如徙谷王於長沙,徙寧王於南昌,削去遼王、代王的護衛等。又處置齊王榑於京師(南京),不使離朝。有的藩王被廢為庶人。從此分裂割據勢力更加削弱,軍政大權再度集中於皇帝手中。②進一步調整中央行政機構。設立內閣,內閣成員由皇帝選拔翰林院等衙門的小官擔任,可參機務,作顧問,在皇帝的指揮下協理政事。③重用司禮等監宦官,給宦官以出使專征、監軍、分鎮、刺官民隱事諸大權。又在北京成立東廠,由宦官統領。東廠與錦衣衛合稱廠衛。廠衛的出現,標志著君主專制的加強。④軍事上,衛所制度發展得更加完備,軍屯也更有成績。洪武時,京師設五軍營,永樂時,除神機營有擴張外,還有三千營和神機營(見京營)。⑤遷都北京。明成祖經營北京數十年,早就計劃要遷都北京。永樂十九年,明政府正式以北京為京師。在當時形勢下,永樂遷都有利於抗擊從北邊襲來的蒙古人的威脅,又能進一步控制北方地區,對於鞏固邊防以及維護全國的統一都有積極意義。

朱棣統治時期,以妥歡帖睦爾及其後裔為首領的北元政權已經崩潰。蒙古各部互相仇殺。明朝對兀良哈、韃靼和瓦剌三大部采取羈縻和防禦並用的政策,在兀良哈地區設置瞭朵顏、泰寧、福餘三衛,給其首領以都督、指揮使、同知等官,又先後封瓦剌部、韃靼部首領為王,給以印信,準各部與明朝貿易,並許其遷來內地居住。同時明朝又積極加強北方的兵備,屯田練兵,防其南侵。永樂八年到二十三年,明成祖曾親自率兵,五次出塞,先後打敗本雅失裡、阿魯臺和馬哈木的軍隊,使韃靼、瓦剌兩部遭受很大的挫折。

擒胡山刻石 永樂八年(1410),明成祖朱棣第一次北伐,在今蒙古人民共和國烏蘭巴托附近刻石紀念

擒胡山刻石 永樂八年(1410),明成祖朱棣第一次北伐,在今蒙古人民共和國烏蘭巴托附近刻石紀念

永樂七年,明政府在東北地區設置奴兒幹都指揮使司。奴兒幹都司管轄的衛所初有一百八十四衛,後多至四百餘衛,這對加強邊疆與明朝中央政府的聯系,對廣大東北地區的進一步開發以及各族人民之間經濟文化的交流,都起瞭很大的作用。

明中期的社會矛盾和張居正改革

從明英宗正統初年到明神宗萬歷前十年約一個半世紀的時間裡,明朝的統治開始走向衰落:政治腐敗,邊防松弛,土地兼並日趨激化,封建剝削極其苛重,農民起義不斷發生,封建社會的危機日益加深。

土地的兼並與集中 明朝中期,土地兼並十分激烈,突出的表現是皇帝、王公、勛戚、宦官利用政治特權,以投獻、請乞、奪買等手段,大量占奪土地。

皇莊是皇帝的私產,收租供皇室享用,明孝宗弘治二年(1489),在北京附近的皇莊隻有五座,占地一萬二千八百餘頃,到武宗正德元年(1506),一月之間增加七座,不久又增加二十四座,占地共三萬七千五百九十五頃。管理皇莊的宦官打著皇傢的招牌,恣意盤剝榨取,使佃戶受到沉重剝削,莊外的農民也同受其害。

明朝的親王未封前在北京附近設置王莊,被封後又在封地廣占莊田。憲宗成化時,賜德王壽張地達四千餘頃。孝宗弘治時,賜周王南睢州地五千餘頃,又先後賜給徽、興、岐、衡四王田至七千餘頃。而諸王占田數額遠過於此。

勛戚和宦官占田之風也很猖獗。弘治二年,順天府有宦官勛戚莊田三百三十二座,占地三萬三千餘頃,到正德十六年蔓延至北直隸,共達二十萬九百餘頃。其中宦官汪直占田竟達兩萬一千餘頃,弘治時,皇親張延齡一次請乞就有一萬六千七百零五頃。正德時,慶陽伯夏臣一次受投獻地也有一萬三千八百餘頃。

大地主官紳的豪橫和對土地的兼並,以南方的江浙、江西、福建最為突出,湖廣、廣東、河南亦如之。在江浙,豪紳地主的土地“阡陌連亙”,或“一傢而兼十傢之產”,農民佃富人田,每畝所得不過二三石,而地租卻至一石二三鬥。在江西,占田者與日俱增。南安、贛州二府富豪大戶,不守本分,吞並小民田地,四散置為莊所。雇工和佃戶少拂其意,即橫加棰楚,或逼賣子女。嘉靖時,嚴嵩父子在傢鄉占田,囊括袁州一府四縣土地數額的十分之七,還廣置良田美宅於南京、揚州。徐階父子在松江占田二十四萬畝,奴役佃戶不下萬人。

官僚地主不但搶掠農民的土地,軍衛屯田也成為他們侵占的對象。軍屯土地日益失額,多為軍官和豪強所占奪。正統時,鳳陽等處的軍官占田有多至千餘畝者,陜西等處的軍官占田有多至三四十頃者。成化、弘治間,順天、保定二府的屯田被侵占達四萬餘頃,大同、宣化二府的屯田被侵占數十萬頃。有些軍官不僅廣置莊田、私役屯軍,還專擅水利,侵奪民利。在屯田大量被兼並的情況下,軍屯制度逐漸破壞。

明崇禎十六年(1643),徽州府地主程琪地租簿,簿內詳細記載每塊土地的面積、編號、土名、租額和佃戶名稱

明崇禎十六年(1643),徽州府地主程琪地租簿,簿內詳細記載每塊土地的面積、編號、土名、租額和佃戶名稱

明朝初年,政府控制的征收田賦的土地總額為八百五十餘萬頃,英宗天順七年(1463),隻餘四百二十九萬餘頃,弘治十五年(1502)實額僅四百二十二萬餘頃,餘皆落入具有免賦免役特權和隱匿土地的官紳地主手中。

宦官專權 明朝中期,統治者分裂為皇族和官紳兩大集團,有權勢的宦官是前者的政治代表,內閣大學士是後者的政治代表,於是出現宦官和權臣交替執政的局面。明中期前段,即從英宗到武宗時期表現為宦官專政;後段即世宗、穆宗到神宗初年表現為權臣專政。不過權臣最終也要聽命於宦官。且權臣之間的相互傾軋,也要倚仗宦官調停解決,因而有人把這一時期的政治完全概括為宦官政治。宦官專政是明中期甚至到明後期的政治特點。

宦官是皇帝私產的管理人,其中也有人占有大量的土地,掌握瞭強大的經濟勢力。他們在京城內外廣置田園、莊所、馬坊、塌房,奴役著大批佃戶、傢丁、義勇,以各種名義侵奪人民田產。英宗正統時的王振,天順時的曹吉祥,憲宗成化時的汪直,武宗正德時的劉瑾、谷大用等人,實際上都是擁有政治特權和經濟勢力的大地主。

明成祖朱棣為瞭強化君主專制政治,曾給予宦官一定的權柄,在宮內設置宦官二十四衙門,其中以司禮監的職權為最大。司禮監的掌印、秉筆太監可代皇帝傳佈政令,“批紅”奏章,但受皇權及內閣的制約,宦官權勢畢竟有限。明朝中葉,先後出現土木之變、奪門之變等事件,政局動蕩,而英宗、景帝、憲宗、孝宗、武宗等人或年幼登位,生長深宮;或昏庸荒亂,無所作為,於是宦官乘機竊權,挾制內閣,掌握廠衛,導致統治階級內部皇權與紳權的矛盾日益加劇(見明代宦官)。

田賦徭役的加重和農民的反抗 明朝中期,原來北方開墾出的“永不起科”的土地,景泰時已全部征收賦稅。江南的重賦也繼續下來。有正米一石加耗過二石或一石九鬥者。英宗正統元年,明朝政府把江南一部分賦稅折征銀兩,規定米麥一石折銀二錢五,四石折銀一兩,送往內庫,供皇帝揮霍,此即金花銀,賦稅征銀成為定例。

在江南某些地區,官糧不減於私租,租種官田的農民生活極苦。有“一畝官田七鬥收,先將六鬥送皇州,止留一鬥完婚嫁,愁得人來好白頭”和“為田追租未足怪,盡將官田作民賣,富傢得田民納租,年年舊租結新債”的歌謠,農民產去稅存和田居富室、糧坐下戶的情況多所發生,處境悲慘。

封建國傢征收賦役的黃冊之制日益敗壞,幾成虛文,地主豪強串通官吏和裡書,共同作弊,采取“詭寄”、“飛灑”和“寄居”的手法,任意塗改冊籍,逃避稅糧,轉嫁賦役。

徭役的名目也日益繁多,分裡甲正役、均徭和雜泛差役。裡甲正役辦納糧草、上供物料,有額辦、坐辦、雜辦諸名色。均徭供衙門差遣(上自朝廷、下至司府州縣),有銀差、有力差,力差是由農民親身應役,銀差則以銀代役。雜泛差役以應“上命非時”諸差役。明中期大規模的徭役征發十分嚴重。弘治時,僅修建、河工兩項通計役夫不下百萬,諸王之國役夫供應亦四十萬,以至“賦重役繁未有甚於此時者”。由於官吏士紳的徭役可以優免,豪強地主可以買通官府,放富差貧,所以雜泛差役隻能由貧苦農民負擔。徭役的沉重,是農民逃亡和起義的原因之一。明太祖洪武二十六年,天下人口為六千零五十四萬餘,至明孝宗弘治元年(1488),隻剩五千零二十萬,大量農民被迫投靠富豪勢要或輾轉流亡。正統、景泰時,從山東、山西等地流亡到河南南陽,湖廣襄、樊等地的流民有二十餘萬戶。天順、成化時,陜西、山西、河南人民流徙荊襄等處,日數萬計,以致闔縣無人,有者十去七八。為防止農民流徙,明政府制定瞭逃民周知冊,通過裡甲、關津、禁山、搜山等措施控制流民,有時甚至進行殘酷的鎮壓。

明朝中期,在全國各地先後爆發瞭多次農民起義,其中規模較大的三次是正統時贛浙閩山區葉宗留、鄧茂七起義,天順、成化時荊襄鄖陽山區劉通、李原領導的農民起義和正德時從河北平原發動的劉六、劉七起義。此外,還有與河北起義相配合的江西農民起義和四川農民起義等。

張居正的改革 明中期的一系列農民起義,使明政府在世宗嘉靖初年不得不先後施行瞭一些減輕賦稅、抑制宦官、裁撤錦衣衛官校、停止傳奉官等等措施,並勘查皇莊和勛貴莊田,把部分土地退還給農民。

嘉靖時,宦官的勢力受到排斥,形成權臣專政的局面。在權臣之間,又出現長期的門戶之爭。內閣大學士開始有首輔、次輔和群輔的區別。首輔位極人臣,一切朝政都歸其調度。為爭奪首輔的權位,大學士聯冊結黨,攀引門生,互相傾軋排擠,采用各種權術打敗競爭者。張璁(孚敬)、夏言、嚴嵩、徐階等都是通過這些手段出任首輔的。嘉靖中葉,嚴嵩專權,外患頻仍。與此同時,地主官紳的兼並土地之風有加無已。除張孚敬、嚴嵩、徐階等在鄉間廣占田畝外,隆慶和萬歷初年,還出現瞭“豪傢田至七萬頃,糧至二萬,又不以時納”的情況,豪紳地主有權免賦免役,貧苦農民的生活更加痛苦。官僚多徇情受賄,貪污成風。貪污的盛行和龐大的軍費支出更造成財政的困難,政府每年所入二百萬之額,不能充所出之半。嘉靖三十年(1551)明朝政府於南畿、浙江等州縣增賦一百二十萬兩,稱“加派”。三十六年又在江南等地增役銀四十萬兩,稱“提編”。以後又出現箕斂、派括、算稅契、折民壯等加派名目,造成賦役沉重和負擔的不平均,逃丁的現象十分嚴重。從維持明王朝的長遠統治出發,統治階級內部的某些官吏,開始仿效明初周忱等人的做法,行均賦均役之政,以防止農民流徙。十六年,歐陽鐸為應天巡撫,與蘇州知府王儀施行征一法。四十年,龐尚鵬為浙江巡撫,初行十段錦法,後改行一條鞭法。十段錦法以丁糧或田畝派役,與當時徭役日益按地編派的傾向符合。當時在福建等地還施行過綱銀法。綱銀法將銀差和力差改為代役銀,量地計丁征收,比例是丁四糧六,與一條鞭法更加接近。

一條鞭法是一種比較全面的賦役改革,始行於嘉靖初年。龐尚鵬、王宗沐、劉光濟、海瑞曾在浙江、江西、南直隸等地區陸續推行過。這些地方上的改革,對首輔張居正的改革措施不無啟示和推動。

穆宗隆慶六年(1572),徐階的門生張居正勾通司禮太監馮保,取代高拱任首輔。為緩和階級矛盾,挽救明朝統治的危機,他從軍事、政治、經濟等方面進行整頓,尤重於經濟的改革,企圖扭轉嘉靖、隆慶以來政治腐敗、邊防松弛和民窮財竭的局面。

隆慶五年,明政府在張居正等人的主持下,實行與蒙古俺答汗之間的茶馬互市政策,張居正執政後,起用戚繼光和李成梁等,加強瞭薊門和遼東等地的邊備,北方的邊防更加鞏固,在二三十年中,明朝和韃靼沒有發生過大戰爭,使北方暫免於戰爭破壞,農業生產有所發展。萬歷七年(1579),張居正又以俺達汗為中介,代表明朝與西藏黃教首領達賴三世(索南堅錯)建立瞭通好和封貢關系。

在政治上,張居正力求加強君主專制中央集權的政治制度,貫徹“尊主權,課吏職,信賞罰,一號令”的為政方針。他嚴格考察各級官吏,裁撤冗官冗員,提拔和重用有才能的官員,為提高行政效率,張居正於萬歷元年六月奏行考成法,處理章奏,事有責成,令有程限,立文符以考稽,不得延宕推諉,中央政令遂能較快地在全國實行。

張居正最突出的改革成就是在經濟方面,首先他積極支持治黃治淮。萬歷六年,任命右都禦史兼工部左侍郎潘季馴督修黃河。七年,河工告成,黃河不再南流入淮,漕船也可直達北京。丈量土地和賦役改革是張居正頒行的重要經濟政策。他看到當時國匱民窮的根本原因是豪強兼並土地和貪吏盤剝農民。為“強公室、杜私門”,不顧豪強地主和勛戚的反對,於次年十一月下令各省清丈土地。任命戶部尚書張學顏主持此事,並頒行清丈條例。這次清丈田畝,除補足原額外,有些省且多餘額,全國土地的總額約有七百餘萬頃,比弘治時的土田數有顯著增加,還清出一些浮糧,使豪強地主多少受到瞭抑制。九年,張居正又在此基礎上,把嘉靖以來先後在浙江、江西、南直隸等地施行過的一條鞭法,在全國范圍內推廣實施。他當政期間到他逝世後十年中,是一條鞭法最盛行的時期,也是經過長期實踐後,對這一賦役法的某些環節不斷加以揚長棄短的時期。一條鞭法規定按照丁、糧派役,把一部分差役逐漸轉入地畝之中,使一部分無地或少地的農民,多少減輕瞭丁役的負擔。此法又規定把賦稅和差役合編為一,這就簡化瞭賦役的名目和征收的手續,使官吏和豪強地主不易通同作弊,勒索農民;還規定讓農民交納代役銀,然後再由政府雇役,這種折銀制度的確立,促進瞭明中葉以後商品貨幣經濟的繼續發展,農民對封建國傢的人身依附關系也較前有一定的松弛。

張居正還註意減輕商稅,強調農商並重。這種思想是與當時商品經濟發展和資本主義萌芽的形勢相適應的,並且貫徹在他所實行的通關市、減織造龍袍料和推廣一條鞭法等措施之中。

明穆宗隆慶後期至神宗萬歷初期前後約二十年中,社會經濟有所恢復和發展,國庫積銀達六七百萬兩之多,是與張居正的努力分不開的。

商品經濟的發展和資本主義的萌芽

農業和手工業生產水平的提高 在明朝,農耕工具的品種較前更多,農民在耕耘、選種、灌溉、施肥、園藝各方面都積累瞭豐富的經驗,大量的荒地被墾辟,主要的農作物有稻、麥、稷、粱、菽、桑、麻和棉花等。江南、湖廣、四川等地是稻米的高產區。福建、浙江有雙季稻,在嶺南、海南有三季稻。在河北、河南等地也開墾瞭很多的水稻田,一般稻田的產量為兩石或三石,有些地區達五六石。宋末元初國內開始植棉,明朝棉花的生產已遍於天下。國外引進的新的農作物有番薯、煙草、玉蜀黍。番薯、玉蜀黍的傳入和普遍種植,對農業發展有重大意義。明中期開始種植煙草,很快就遍佈全國,到明末北土亦多種之。落花生已開始逐漸推廣。桑、麻、茶、甘蔗、荔枝、龍眼、藍靛、杉漆等農業經濟作物擴大瞭耕種面積,為手工業生產提供瞭更多的原料。

始建於明正德年間的廣東佛山南風古窯

始建於明正德年間的廣東佛山南風古窯

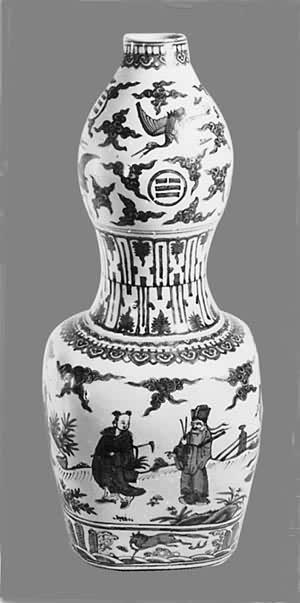

嘉靖年制青花八仙葫蘆瓶

嘉靖年制青花八仙葫蘆瓶

明朝的河北遵化、山西陽城、廣東佛山、福建尤溪、陜西華州(今華縣)、安徽徽州(今歙縣)等地出現瞭規模較大的冶鐵、鑄鐵業。遵化和佛山的鐵冶尤為著名。開采礦石已用火藥爆破法,鼓風器亦采用瞭較先進的有活塞和活門裝置的木風箱。冶鐵技術的改進和民營鐵廠的出現,使鐵的產量有較大增加,促進瞭農業、手工業的發展。

突出反映手工業工人高超技巧和生產力發展水平的手工業是絲織業和棉紡織業。在江南五府地區(蘇、松、杭、嘉、湖)和潞安(今山西長治)、福州、南京、成都等地的絲織業中,專用的工具品種繁多,花機高一丈五尺,結構比過去更為復雜,在蘇州市場上出售的織機有專織綾、絹、羅、紗、綢等各類織物的機種。弘治時,福州的機工改進織機,稱改機。提高瞭絲織業的質量和生產效率。棉紡織業是遍及全國的傢庭副業。其中江南的松江佈名聞天下。經過農民和手工業工人的長期生產實踐,出現瞭腳踏的紡車和裝腳的攪車(一種軋棉花去籽的工具)及各種改制的織佈機。

明代中後期,制瓷業規模很大,其中心是景德鎮。此鎮的制瓷業在宋元基礎上繼續發展,產品豐富多彩,如成化、嘉靖、萬歷時期所產的各種青花和彩釉瓷器,以及薄胎純白瓷器都十分精美,聞名中外。明後期景德鎮的官窯約五十八座,民窯達九百座,民窯產品有的甚至超過官窯(見明代景德鎮瓷器)。此外,浙江處州、福建德化、河南禹州、北直隸曲陽、南直隸宜興等地,制瓷業也有相當規模。

成化鬥彩蓮花蓋罐

成化鬥彩蓮花蓋罐

明代的榨油業、造紙業、印刷業、制糖業、制茶業和漿染業也比以前發達。制煙業成為新的手工業部門。但總的說來,明代社會生產力的發展比較緩慢,農業和手工業工具與宋元時期相比相差很小,各個地區生產的發展也很不平衡,農民和手工業工人普遍過著貧窮困苦的生活,無力擴大生產。

社會分工的進一步擴大 隨著社會生產力的提高,手工業脫離農業獨立發展的趨勢,比以前更加明顯,手工業部門內部的分工也更加復雜,出現瞭采礦工業和加工業的分工,原料產地和手工業地區彼此互為市場,促進瞭商品經濟的進一步發展。

除蘇、杭等城市發展起來的絲織業外,在江南五府的各個鎮市中,以織絹為生的機戶愈來愈多,有的人已從農業中分離出來,如嘉興王江涇鎮“多織綢收絲縞之利,義務耕績”,濮院鎮人“以機為田,以梭為耒”,蘇州的盛澤、震澤、黃溪等市鎮更是“有力者雇人織挽,貧者皆自織,而令其童稚挽花”。

另一些地區的農民,不少人專門從事農業經濟作物的生產,以供應絲織手工業的需要。如湖州(今屬浙江)的農民專植桑養蠶,以至桑麻萬頃。湖絲成為蘇、杭、福州、成都以及其他新興絲織業各城鎮的主要原料。僅次於湖絲的還有四川保寧(今閬中)的閬繭。閬繭不僅為本地所需,而且銷售到吳越和以織潞䌷著名的山西潞安。

棉紡織業亦然。在松江城郊,有些農民以織佈為專業,在這裡有專以織佈為生的機戶,有從事棉花加工的彈花和軋花作坊,有從事棉佈加工的踹坊(踏佈、壓佈的作坊),還有新興的棉佈再制品的行業如制襪業等。有的商人把松江的棉佈運往蕪湖漿染,當時“織造尚松江,漿染尚蕪湖”,蕪湖已成為漿染棉佈的中心(見蕪湖漿染)。為瞭供應松江等地棉紡織業的需要,河北、山東、河南等地的一部分農田,大量種植棉花。

制鐵業方面,廣東佛山鎮的制鐵業已分為“炒鑄七行”,擁有大量的耳鍋匠和鋸柴工,其所需原料鐵板多來自廣東西部的羅定、陽春、陽江各縣,說明瞭制鐵業和冶鐵業的分工。

某些手工業內部的專業分工,也比過去更加細密。明朝中葉以後,蘇州的絲織業有織工數千人,染工亦數千人。在織工中,又有車工、紗工、緞工、織帛工和挽絲工的分工。織綢有打線、染色、改機、挑花等工序。景德鎮的制瓷工業有淘土、制坯、滿窯、燒窯、開窯等一系列的分工。石塘鎮的造紙業有紙工兩千餘人,在一座槽房內,就有扶頭、舂碓、檢擇、焙幹等分工。徽州的冶鐵業,“煽者、看者、上礦者、取鉤(礦)砂者、煉生者而各有其任,晝夜輪番四五十人,若取炭之夫、造炭之夫又不止是”。這一切都反映瞭當時一部分手工作坊或工場的生產規模和專業分工,這些作坊和手工工場都是民營的,無一不與商品市場相聯系。

在明朝,社會分工雖有一定的擴大,但農業和手工業的結合還很頑強。農村的基本分工主要是“男耕女織”或“以織助耕”。絲織和棉紡織業,以及制糖、染色、煉鐵、造紙等,大部分還是傢庭的副業。在城市內盡管也存在著各種手工業作坊,但商鋪與作坊往往合在一起,手工業內部的分工還不很明顯。封建國傢的壓榨、勒索和行會對小商品生產者的排斥,嚴重阻礙著社會分工的進一步發展。

商品貨幣經濟的發展 由於社會生產力水平的提高和社會分工的加強,從明朝中期以後,商品貨幣經濟有瞭顯著的發展。

商品市場擴大。棉花、生絲、蔗糖、綢緞、紙張、鐵器、瓷器以及各種手工藝品,大部分已成為商品,在市場上廣泛流通,有的行銷到少數民族地區,甚至遠銷日本、南洋、南美洲等地。由於農業經濟作物的普遍種植和手工業、商業的發展,很多地區對糧食的需要和依賴也日益增加。如蘇州嘉定(今上海嘉定)“縣不產米,仰食四方”,北京“九門一閉則煤米不通,一日無煤米則煙火即絕”,而“楚中谷米之利,散給海內幾遍”。糧食更多地成為流通的商品,有力地排斥瞭自然經濟,逐漸突破封建地方性所造成的封閉狀態。

國內外市場的擴大為商人創造瞭更大的活動空間,商業資本比過去更加活躍。在工商業發達的城鎮中聚集著大批商人,其中徽商、西商和“蘇杭大賈”又分成各種商幫。這些商人主要從事糧食、絲棉織品、鹽茶、木材和典當等業,也有從事奢侈品轉販的,間或也有一小部分商人投資於手工業。這些現象的出現,是商品經濟迅速發展的重要標志,也是以前所罕見的。

描繪萬歷時期南京商業繁盛情景的《南都繁會圖卷》(局部)

描繪萬歷時期南京商業繁盛情景的《南都繁會圖卷》(局部)

《海內奇觀·杭州北關夜市圖》

《海內奇觀·杭州北關夜市圖》

隨著工商業的繁榮,明中期在工商業城市,如長江和運河沿岸的杭州、蘇州、南京、揚州、漢口、蕪湖、臨清,東南沿海的福州、漳州、廣州等以外,還湧現出一大批新興小城鎮,如蘇州的盛澤鎮、震澤鎮,嘉興的濮院鎮、王江涇鎮,湖州的雙林鎮、菱湖鎮,杭州的唐棲鎮和松江的楓涇鎮和朱傢角鎮等。這些鎮市都以絲織業或棉織業著稱,其人口構成,不僅有土著居民,更多的是外來商賈、小手工藝者和被人雇傭的手工業工人。此外,以鑄鐵業和絲織業著稱的佛山鎮和以商業著稱的漢口鎮也發展起來,以制瓷業著稱的景德鎮,在宋元的基礎上更加繁榮。

在貨幣方面,明初使用的貨幣有制錢和寶鈔兩種,錢為銅幣“洪武通寶”等,鈔為紙幣“大明通行寶鈔”,金銀嚴為禁止。至明中葉,原被禁止的白銀異軍突起,成為主要貨幣,而寶鈔卻漸被廢棄,銅幣雖然保存下來,但隻是當作一種輔助性的貨幣而起作用。明中期以後貨幣材料發生上述變化的原因是“鈔太虛”,這使掌握造幣權的統治者可以隨意濫發,從而造成通貨膨脹,引起人民反對,另外也由於“錢賤而不便大用”,這使大宗交易中不得不丟開它而另尋適用者。與社會生產力的發展和商業交換的需求相適應,明中期,白銀作為支付和交換手段,在市場上更為廣泛地流通,數量和范圍都超過瞭宋元時期。隨著對外經濟往來的增多,西班牙銀幣也大量從呂宋(今菲律賓)等地流入。明末,日本、安南(今越南北部)等地也向中國輸出白銀。明統治者到正統時不得不放松金銀之禁,並且先後把田賦、徭役、商稅、手工業稅、海關稅的大部分都改為用銀折納,官吏的薪俸、國庫的開支也多用銀支付。這時在江浙、杭州、松江和廣東南海等商品經濟比較發達的地區或種植經濟作物的某些地區,已零星地出現折租,即佃戶把租糧按市價折合成銀兩向地主付租,屬於封建國傢直接控制的土地如皇莊、王莊或官莊,也大部分征收銀租。官府匠戶限役也逐漸改為交納匠班銀,這樣,匠戶對封建國傢的隸屬關系有所松弛,工匠的技術和產品可更多地投向市場。農業、手工業或商業中的一部分傭工,已經完全以白銀計算工資價格。一般商業碼頭的腳力工人,工資多以件計,類似於商業上的腳力銀。民間手工業作坊的一些雇工也用銀支付工資,湖州等地還出現瞭一批專門替人養蠶、剪桑、繅絲的短工,實行計件或計日取酬。他們雖沒有完全與土地脫離關系,但在法律地位上已完全不同於長工,似乎已擺脫瞭封建的人身依附關系。在江南等地的絲織業、棉紡織業、漿染業、造紙業、榨油業中,已有瞭與生產資料完全脫離,又可以自由支配自己的勞動力,並把勞動力做為商品按貨幣計酬出賣的手工業雇傭工人。這種現象也為以前所罕見,隻是在某些地區商品經濟有瞭高度發展的情況下才有出現。

明朝商品經濟的發展很不平衡,一般說來,仍然處於自然經濟的附屬地位,主要為封建統治者服務,但當時某些手工業部門中,由於商品貨幣經濟的發展,特別是商業資本之投向手工業以及勞動力成為商品,已經為資本主義萌芽的生成創造瞭歷史條件。

手工業部門中出現的資本主義萌芽 資本主義萌芽就是資本主義生產關系的萌芽,一方面有出賣勞動力的雇傭工人,另一方面有瞭購買別人勞動力的較大的作坊老板和商人,即最早的資本傢。

明中後期,蘇州地區有很多掌握生產技術的機工,他們沒有土地,也沒有織機,專門以出賣勞動力為生,與機戶的關系是“機戶出資,機工出力”,且是日取分金為生存計的“計日授值”的關系,說明已經是商品關系和勞資關系瞭。機戶之間的競爭也很激烈,有的人已成為擁有織機二十餘張或四十餘張、雇傭人工數十人的手工作坊或手工工場的場主。他們以機杼起傢致富,擁有數萬金以至百萬金的資本,靠剝削別人的勞動成果為生,成為最早的資本傢。當時的短篇小說集《醒世恒言》卷十八《施潤澤灘闕遇友》,形象而生動地反映瞭明後期,由於小商品生產者的劇烈分化而產生絲織業中的大作坊主或手工工場場主的歷史事實。

在主要是農村副業或城市獨立手工業的松江棉紡織業中,商業資本十分活躍。商人挾重資而來市者,白銀動以數萬計,多或數十萬兩,少亦以萬計。有的人在松江附近的鎮市內設立佈號,收購棉佈,並用原料換取棉佈再對棉佈進行加工。這類包買商使農民和獨立手工業者屈從於其資本之下,因此而獲取高額利潤。一部分佈號還控制一些染坊和踹坊,把生佈交給他們踏、染,而這些染坊、踹坊,又各自雇傭一定數量的染工和踹工。這些佈號的出現,也體現瞭資本主義生產關系在棉紡織業中的萌芽。

此外,在江南各地的冶鐵業、造紙業、榨油業以及佛山鎮的制鐵業、景德鎮的制瓷業中,也都有一些資本主義萌芽的痕跡。如浙江嘉興石門鎮已有具有資本主義萌芽狀態的榨油手工作坊,商人從北路夏鎮、淮、揚、楚、湘等處,販油豆來此榨油作餅,萬歷時期這裡有油坊二十傢,所雇傭的油工達八百人,工資是“一夕作傭值二銖(二分銀)而贏”。這個時期景德鎮制瓷業中的傭工每日不下數萬人,其中一部分人在“民窯”內勞作,生產的瓷器是為瞭出賣,工資是按日以銀計算的,他們與某些窯戶的關系,也是一種新的剝削關系。廣東佛山鎮的炒鐵和鑄鐵作坊存在著工匠與爐主的尖銳對立,產品也有較廣泛的國內外市場,所謂“工擅爐冶之巧,四遠商賈輻輳”,與資本主義萌芽性質的生產類似。

資本主義生產關系萌芽是封建社會內部的新生事物。它的出現,雖然會促使封建社會漸趨走向瓦解,但這種萌芽還很微弱,發展也很緩慢,並被封建性的事物層層籠罩著。大作坊主和包買商與封建統治者之間有著千絲萬縷的聯系,雇傭工人受資本的奴役和剝削,同時也沒有擺脫封建國傢的控制和行會制度的束縛。

明朝各少數民族的發展及其與內地的聯系

蒙古族 元亡以後,蒙古貴族和軍士被迫回到蒙古草原,經朱元璋多次派人攻打,其內部發生分裂,永樂初,蒙古分為三大部,即遼河、西遼河、老哈河流域的兀良哈;其西至杭愛山一帶的韃靼部和科佈多河、額爾齊斯河及其以南準噶爾盆地的瓦剌部。由於蒙古地區與內地農業地區的長期隔絕,以及草原上大小封建主之間經常發生的相互掠奪的戰爭,使遊牧經濟凋敝,牧民的生活日益貧困。在明朝強盛時,瓦剌和韃靼的統治者都接受過明朝的封號,在經濟上也多次與明朝進行互市。但每當貢市的要求不能滿足時,便不斷以發動戰爭作為對明的要挾。明朝政府為瞭防止蒙古的侵擾,最初在北方設有遼東、宣府、大同、延綏四鎮,以後又增設寧夏、甘肅、薊州三鎮,加上固原和山西的偏關,稱為九邊,皆佈有重兵。明朝政府又積極在沿邊修築長城。據萬歷《明會典》統計,當時九邊所築城堡、關隘、空心臺、墩臺等共達一萬八千餘座(見明長城)。

頻繁的戰爭並沒有能阻礙蒙漢等各族人民之間的往來,長城也沒有遮斷彼此的經濟和文化的聯系。許多蒙民為生活所迫不斷向內地遷徙,也有的漢人因被蒙古統治者俘虜為奴,或因逃避租役,或經營商業,而大量流入蒙古。隆慶時,在蒙古古豐州(今呼和浩特東)一地就居住有漢族人口五萬餘,居屋佃作,名曰板升。俺答汗繼位後,特別是在他晚年和三娘子統治時期,蒙漢統治者間很少發動戰爭。馬市貿易極盛,除官市外,又得與塞下民互市。萬歷九年又修建瞭呼和浩特城(蒙語意為青色的城)。此城很快發展成為蒙古地區與內地貿易的商業都市。長城附近延袤五千裡無烽火警,近疆水陸屯田悉墾治如內地。蒙古封建主的財富顯著增加,其幣帛牲畜,動以萬計,特別是鄂爾多斯、土默特、察哈爾等部所在地,隨著內地先進生產技術的傳播,農業和手工業(包括鐵的煉冶業和鑄造業)的產量和產品都有顯著的增加。

藏族 明朝時,藏民以半農半牧為生,農產品有小麥、蕎麥和青稞,上層僧侶和各地的部落首領構成封建領主階級,擁有大量的田莊、財富和奴婢,而廣大藏族人民則都是農奴。洪武時,明政府在西藏等地設立烏斯藏都指揮使司以及宣慰司、招討府、元帥府、萬戶府、千戶所等地方行政機構,任命藏族的封建領主為都指揮使、宣慰使、招討使、萬戶、千戶等官職,賜給他們誥命、印信,通過他們向所屬藏民征收賦稅。當時西藏喇嘛教的教派很多,有噶當派(紅教)、噶舉派(白教)、薩迦派(花教)和本佈派,每派又分為若幹小派。而以噶舉派帕木竹巴法王的權力為最大。明朝設帕木竹巴萬戶府,並封帕木竹巴法王為“國師”,明朝還在西藏封立三大法王(大寶法王、大乘法王、大慈法王)、五大地方之王(闡化王、贊善王、護教王、闡教王、輔教王),此即西藏八王。八王各有封地。分別統轄一定地區,與明朝往來十分頻繁。

明初,宗喀巴在西藏創立格魯派(黃教),他在西藏進行宗教改革,主張“敬重戒律”,提倡苦行。宗喀巴第五弟子釋迦也失作為他的代表曾兩次到達北京,成祖封其為“西天佛子大國師”,宣宗封其為“大慈法王”和“國師”。此後黃教在西藏的勢力日大,信仰者日多。萬歷時,達賴三世索南堅錯長期居留在西寧等地,與蒙古俺達汗相友好。與明朝首輔張居正也有書信往來,明朝封其為“大國師”。達賴三世使黃教在蒙古得到廣泛的傳播,在調和明朝皇帝和俺達汗的關系方面也有較大的貢獻。達賴四世雲舟堅錯曾於萬歷四十四年得到神宗授予的“普持金剛佛”的封號,此後,格魯派的首領達賴五世和班禪四世借青海蒙古固始汗的兵力,推翻噶瑪派在西藏的統治,黃教在西藏的政治地位日益鞏固,得到青海、蒙古、東北各地喇嘛僧侶的支持。

明朝藏族人民與內地各族人民之間的來往更加頻繁。永樂五年至十二年,在藏漢各族人民的艱苦勞作下,修通瞭四川雅州(今雅安)到烏斯藏的驛路。明朝在川、隴等地設茶馬互市與藏民貿易,還準許西藏等地的僧俗官員派使來北京通貢,規定三年一貢,天順年間一次貢使至二三千人。私人貿易被嚴格禁止,但漢藏兩族人民之間的貿易關系始終不斷,藏民經常以馬匹、氆氌等物來內地換取鹽、茶和佈匹,漢族商人也從內地私自攜茶與之易馬,有人且越山涉水,深入藏族地區從事貿易活動。當時的河州、秦州(甘肅天水)、洮州(甘肅臨洮)、雅州和打箭爐(四川康定)等地,已經成為藏漢各族人民互市的場所,私營貿易與官營貿易同樣繁盛。

維吾爾族 維吾爾族在明朝稱畏吾爾,亦作畏兀兒,是居住在新疆地區的主要民族。明代,除撒裡畏吾兒仍從事遊牧外,其他居住在於闐(今於田)、喀什噶爾(今喀什)、哈密、土魯番(今吐魯番)等地的畏吾兒人都以農業為主,兼營商業,其手工業也很發達。其耕地和牧場大部分掌握在封建主(蒙古族或畏吾兒族)的手中,一般農戶則少地或無地,遭受封建主苛重的剝削。元末明初,畏吾兒族地區地大者稱國,小者隻稱地面,形成封建割據的形勢。洪武、永樂、宣德間,與內地恢復關系的小國和地面,前後共有七八十個之多。明朝政府從太祖時起先後在甘肅西部到新疆東部地區設立赤斤蒙古、哈密、沙州、安定、曲先、阿端、罕東、罕東左等八衛,衛設指揮,一度還在柳城、火州(均在今新疆吐魯番東南)等地設都指揮等官。明朝與哈密衛的關系最為密切。永樂二年明政府曾封哈密王安克帖木兒為忠順王。景泰時,土魯番勢力強大,攻占哈密城,兵鋒及於嘉峪關內的甘州(今甘肅張掖)、肅州(今甘肅酒泉)等地。從此明朝對西域的控制日益松弛,不得不在嘉靖八年放棄哈密。

苗、瑤、彝、壯各族 居住在雲貴、四川、兩廣、湖廣等地的少數民族有苗、瑤、彝、僮(即壯)、黎、傣等族。各族之間以及同一個民族不同地區間的社會經濟發展還都很不平衡。有的農業已有顯著發展,並普遍使用犁耕。湖南一部分少數民族到明中期已蓄食甚富;雲南一些民族在平壩種稻,一年兩熟,產量也在增加。但住在高寒山區的某些部落,生產力還很低下,有些仍處刀耕火種階段。從社會發展的階段看,有些已由封建領主經濟過渡到地主經濟,或是地主經濟已占統治地位;有的階級分化不明顯;有的則已有階級分化,開始由原始公社制末期進入奴隸制,或已由奴隸制進入封建制。

明朝政府沿襲元朝的統治制度,在雲貴、兩廣地區設置土司,通過各族的首領統治各族人民。但各地的土司與明朝也有矛盾,經常發動叛亂。明朝政府在平定叛亂後,往往把這些地區的土司裁撤,改設流官,即改土歸流。改土歸流的目的是建立對少數民族地區的直接統治,但是在客觀上打破瞭農奴制度,促進瞭少數民族地區地主經濟的發展,同時也加強瞭中央與地方的聯系,對維護國傢的統一有進步意義。

明朝統治時期,雲貴各地經常爆發各族人民的起義。著名者有英宗正統十四年苗族農民的邛水十五洞司(今貴州三穗)起義、英宗正統七年至世宗嘉靖十八年的廣西桂平大藤峽起義。明朝有很多漢族人民陸續遷至雲貴、兩廣等地,他們不僅與當地少數民族人民一起進行抗官鬥爭,還把先進的鐵工具和農業、手工業生產技術帶到瞭苗、瑤等族聚居的地區,並從事耕作、開礦、采茶、興修水利,對這些地區的開發起瞭積極作用。

高山族 高山族是中國臺灣的土著居民,長期以來就勞動、生息、繁衍在這塊土地上,16世紀,高山族已有發達的農業,甘蔗和棉花的種植也逐漸興盛起來。在農業方面可能已用鐵鋤耕作,狩獵則已普遍使用鐵工具。狩獵剩餘產品已用於交換。高山族社會的基層組織是部落,若幹部落結合成社。一社或千人,或五六百人,已有貧富差別和階級分化。隨著東南地區商品經濟的迅速發展,越來越多的漢族人民渡海到臺灣。瀕海之民每年都有數十百艘漁船在澎湖和北港之間打魚,又有很多人到臺灣與高山族進行貿易,或在山口設店,或徑自入山,以瑪瑙瓷器等換取鹿皮、鹿角,受到高山族的熱情接待。

萬歷、天啟間,顏思齊、鄭芝龍等在臺灣建立政權。他們稱君主,有官職,有武裝,與高山族保持和睦友好關系。鄭芝龍在臺灣練兵積糧,又在廈門、金門豎旗招兵,參加者都是貧苦的饑民,他們出沒海上,走私貿易,也登陸與明軍作戰,他們還頭裹紅巾,號“鄭傢軍”,軍紀甚嚴,禁止掠捕婦女、放火殺人、強割稻谷等。荷蘭殖民者侵入臺灣後,鄭芝龍於崇禎元年接受明朝的招撫,並在崇禎三年和十二年率領鄭傢軍,以巧妙的海戰擊敗荷蘭殖民者。使荷蘭“不敢窺內地者數年”。

滿族的興起及其對東北地區的統一 居住在中國東北的女真是滿族的前身。明初居於東北的女真人分為海西、建州和“野人”三部。分佈在松花江以東,東濱海,西接兀良哈,南鄰朝鮮,北至奴兒幹的廣大地域內。其中海西、建州兩部多居住在松花江、牡丹江、烏蘇裡江各流域,野人女真則分佈於黑龍江中下遊南北各地,東北到韃靼海峽等廣闊地區。女真三部社會經濟的發展不平衡,野人女真比較落後,不事耕稼,惟以狩獵為生。海西、建州兩部雖然亦過漁獵生活,但已從事畜牧和農耕。

明朝政府在東北設置都司衛所,直接統轄女真三部和黑龍江流域的各個少數民族,建州女真部的建州是最早設立的衛。永樂時,明朝政府任命建州部首領阿哈出為建州衛指揮使,猛哥貼木兒為建州左衛都督。後龍江部力量強大,南下壓迫建州,阿哈出孫李滿住率眾西走。英宗正統時,建州部眾幾經遷徙,相繼來到渾河支流蘇子河上遊的赫圖阿拉(今遼寧新賓西南)地方。明朝政府任命李滿住為建州衛指揮使,董山為建州左衛指揮使,又設置建州右衛,以凡察為指揮使。此即著名的建州三衛。建州部眾進入赫圖阿拉後,明政府在東北地區開設馬市,專與建州部貿易。從16世紀後期至17世紀初,建州部的社會生產力有顯著發展。農業已成為主要的生產部門。手工業也很發達,“銀、鐵、革、木,皆有其工,而惟鐵匠極巧”。建州女真以人參、貂皮和松木等與漢族貿易,貿易地除原有的撫順外,又增加瞭清河(今遼寧本溪東北)、寬奠(今遼寧寬甸)、靉陽(今寬甸西北)三處。與這一生產力相適應的社會組織是努爾哈赤建立的八旗制度。此制度反映瞭建州部社會經濟結構的變化和發展,加強瞭建州部的軍事實力。萬歷十一年,努爾哈赤采取又拉又打的辦法,陸續把女真建州五部、長白三部、扈倫四部、東海諸部控制在自己的勢力之下。二十七年,命額爾德尼、噶蓋以蒙古文字女真音創制滿文頒行。四十四年,他正式與明朝斷絕關系,在赫圖阿拉稱汗,建立女真族政權,國號金,史稱後金,年號天命,設置官吏,制定法令。次年,包括庫頁島及其附近的小島在內的女真各地,都脫離明朝的統治,由後金政權管轄。女真各部的統一,客觀符合歷史發展,對加速中國東北地區的開發,對東北各族之間的進一步聯系都有重大意義。

洪武十三年(1380)“寧山衛前千戶所百戶印”

洪武十三年(1380)“寧山衛前千戶所百戶印”

萬歷四十六年後金發兵大舉攻明,燒毀撫順城,次年,又在薩爾滸大敗明軍。以後六七年間,由於明朝統治集團的腐朽無能,明軍連續敗退,除山海關外極小地區,遼東大小七十餘城,包括遼、沈在內,全部為後金占領。明熹宗天啟元年(1621),後金一次掠獲的遼東漢人達二十萬口之多。二年,後金以遼陽為都,五年遷都沈陽。六年努爾哈赤率兵攻寧遠(今遼寧興城)時受傷,死於沈陽,其子皇太極繼位。皇太極時期後金的勢力又有所擴展。不久,後金又擴充瞭八旗制度,先後建立漢軍八旗和蒙古八旗。繼續在關內擄掠人口,分撥給八旗貴族或士兵之傢為奴耕作。崇禎五年(1632),皇太極聯合蒙古喀爾喀、科爾沁等部,攻打受明冊封並與後金為敵的蒙古察哈爾部,察哈爾部首領林丹汗走死青海,後金攻占呼和浩特。至此,後金已占領長城以北的廣大地區,從東、西、北三面,對積弱已久的明朝形成包圍。明崇禎九年,即清太宗崇德元年(1636),皇太極得到滿族貴族、蒙古王公、各部部落首領以及東北地區一些漢族地主的支持,改後金為“清”。從這時起,清朝已成為一個與明朝相對立的封建王朝。

明朝的對外關系

明朝與南洋各國的關系 在明朝,中國和亞洲各國特別是南洋各國之間的經濟文化聯系和政治接觸比以前更加頻繁。中國與南洋各國的聯系主要靠海上的交通。

當時人稱南洋為東西洋,以婆羅洲的文萊為界,日本、呂宋為東洋,馬來亞、蘇門答臘及其以西以南為西洋。明朝商人把瓷器、絲綢、鐵器和金屬貨幣帶到南洋,收買當地的胡椒、谷米和棉花,發展瞭中國和南洋的商業關系,明朝的湖絲、瓷器和糖品、果品最受南洋各國歡迎。留居南洋的中國人,不僅從中國帶去瞭鐵鋤、鐵犁、制糖、采礦的工具,以及茶種和培植胡椒的方法,並且和南洋居民一起開發農場和礦場。中國人不斷向南洋遷移,對南洋的開發作出瞭積極貢獻。

明代的中國是當時亞洲的一個強大的國傢,它在政治、經濟、文化各方面對亞洲各國都有較深的影響。明朝政府在永樂、宣德時曾派遣大批使臣到亞、非各地,表示願與各國交好,當時的朝鮮、日本,以及呂宋、暹羅(今泰國)、文萊(今越南南部)、占城、滿剌加(今馬六甲)、爪哇、浡泥(今加裡曼丹島)、蘇門答臘等國都與明朝保持政治和外交關系,並通過朝貢形式來華貿易。永樂二十一年,各國使臣到南京一次就達一千二百多人,滿剌加、浡泥兩國的國王和王後也都抵南京,受到明成祖的款待,並派人護送歸國。明朝政府又在廣州、泉州、寧波三地設立市舶司,專門管理對外貿易事務。明成祖永樂三年到宣宗宣德八年(1433)前後二十八年間,中國著名的航海傢鄭和曾率領船隊七次下“西洋”,前後到過亞非三十多個國傢(見鄭和下西洋)。

浡泥國王墓 江蘇南京

浡泥國王墓 江蘇南京

明朝和南洋各國之間的經濟和文化的聯系雖然日漸增多,但是在朝貢形式下的貿易活動有很大的局限性,明朝政府嚴格限制各國使臣來華的日期、人數和船數,並須呈驗“勘合”和“金葉表文”,才能入境,明朝政府屢次頒佈禁止人民私自下海的命令。使明朝和南洋各國之間的商業活動不可能得到充分的發展。

東南沿海地區人民的抗倭鬥爭 明朝初年,中日兩國的經濟文化聯系曾經有過正常的發展,相互間的貿易十分興盛。日本向中國輸出硫黃、銅、刀劍、扇、漆器,中國向日本輸出大量銅錢以及絲、棉、絹帛、瓷器、書籍等物,宣德時,隨貢舶來華的日本商船所攜私物較明初增加十倍。景帝時,中國銅錢一度成為日本占優勢的貨幣。不久,中國采煉金銀的技術也傳入日本,日本開始制造金銀幣,這種接觸,對中日雙方都是有利的。但是在這同一時期,日本九州等地的一部分諸侯組織一些武士、浪人和商人,經常在中國沿海進行掠奪和騷擾,搶劫商船,殺掠沿海居民,侵犯中國的領土,他們乘坐的不是貢舶、商舶而是“寇舶”,史稱倭寇。倭寇的侵略不但阻礙瞭中日的正常貿易,而且給中國人民帶來嚴重的災害。

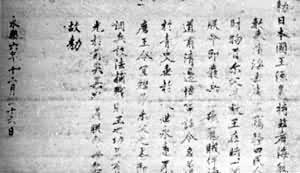

永樂六年(1408)給日本國王源義持的國書

永樂六年(1408)給日本國王源義持的國書

明世宗嘉靖年間,日本進入戰國時期。這時,日本分裂為更多的諸侯國,各諸侯都爭來通商,有限制的朝貢貿易已完全不能滿足其要求。他們通商不遂,就用武力搶掠,還把被掠獲的中國和日本人民當作奴隸賣給葡萄牙人。由於中國東南沿海一帶商品經濟的發展,富豪地主、大商人下海經商的也日益眾多,其中有的人多與倭寇勾結,狼狽為奸,徽商汪直即倚仗倭人,自稱島主。此時明朝內政腐朽,海防松弛,於是中國東南沿海地區的倭患達到高潮。

嘉靖二十六年,明朝以朱紈為浙江巡撫,兼督備倭。朱紈重挫倭寇,並嚴厲實行海禁,對通番者堅決鎮壓。但因其作法侵犯瞭閩、浙大姓的利益,被削巡撫權,而抑藥自殺。此後,倭寇更加猖獗。他們所到之處焚燒房屋,擄掠婦女財物,致使吳越中村落市井,半為廢墟。

當倭寇入侵時,東南沿海的南直隸、浙江、福建、廣東等地城鄉人民紛紛組織武裝,保衛傢鄉。三十四年四月,一支由漢、壯、苗、瑤等民族組成的軍隊在總督南畿浙閩軍務張經和總兵俞大猷、參將盧鏜等指揮下,於王江涇鎮斬殺倭寇一千九百多名,大獲全勝。三十六年,倭掠福建長樂,城崩二十餘丈,居民數千人拼死防守,終於擊退倭寇。在同一時期,沿海一帶的漁民、鹽民、商民也都駕船出海迎戰。崇明縣沿海沙島上的居民,紛起組成抗倭武裝,稱為“沙兵”。金華、汀、漳、惠州的流民也積極參加鬥爭,成為抗倭的一支主力。時值嚴嵩專權,其黨羽把持防倭要職,對內陷害抗倭將領,對外公然通倭,接受倭寇的賄賂。阻礙瞭抗倭鬥爭的發展。

嘉靖末年,明朝禦倭將領俞大猷、戚繼光、劉顯等人在粵、閩、浙等地的禦倭戰役中,領導軍民,屢次擊敗倭寇。老將俞大猷在海上抗擊倭寇達二十餘年,所領“俞傢軍”名聞當世。戚繼光所率的由礦工和農民組成的“戚傢軍”最為英勇。他們大小八十餘戰,戰無不勝,前後殺倭萬餘人,基本上蕩平瞭倭寇之患。穆宗隆慶元年,明朝政府重開廣州和漳州為通商口岸,對外進行貿易,商業也日益繁榮起來。

萬歷時的援朝戰爭 在戚繼光肅清倭寇的同時,日本國內也發生瞭重大政治變化。日本的“關白”豐臣秀吉戰勝其他諸侯,統一瞭日本,日本的封建經濟又有進一步的發展,商業的發展尤為迅速。豐臣秀吉為滿足封建主和商人的貪欲,積極對外擴張,萬歷二十年(1592),發動侵略朝鮮的戰爭,企圖以朝鮮為根據地,侵略中國。同年五月,日軍十五萬從釜山登陸後,僅二十天便攻陷王京漢城(今首爾),占領平壤,國王李昖逃往義州,遣使向明朝求援,明朝鑒於朝鮮“為我藩籬必爭之地”,決定出兵援朝抗日。年底,明朝以宋應昌為經略,李如松為東征提督,率兵四萬餘援朝。明軍與朝鮮軍民配合作戰,於次年正月進圍平壤,打敗日本最精銳的小西行長的軍隊,收復平壤,繼而又克復開城,共擊斃日軍萬餘,迫使日軍放棄王京,退據釜山,漢江以南千餘裡之地復歸朝鮮所有。

豐臣秀吉敗後,假意與明朝講和,誘明撤兵,孤立朝鮮,以待機發動新的軍事侵略戰爭。明朝主和派亦主張對日本“封貢”,求得暫時的和平。二十五年二月,和議破裂,日軍再度入侵朝鮮,明朝政府再派邢玠率兵援朝。在朝中軍隊的奮擊和朝鮮人民的支持下,連續在稷山、珍島、蔚山、泗州等地獲得勝利,打破瞭敵人侵占全部朝鮮的迷夢。二十六年七月,豐臣秀吉死。同年冬,中朝海軍在朝鮮南海與日軍決戰,日軍幾乎全部被殲。豐臣秀吉發動的第二次侵朝戰爭失敗。

兩次援朝戰爭是反侵略的正義戰爭。日本侵朝的失敗,主要是由於朝鮮軍民的堅持抗戰,明軍的兩次援助也起瞭重大作用。

西方殖民主義者的東來 16世紀時,歐洲的一部分國傢,已經進入資本主義原始積累時期。殖民主義者對東方的掠奪,始於葡萄牙和西班牙,其次是荷蘭。

葡萄牙於武宗正德六年(1511)攻占瞭當時南洋貿易集中地滿剌加,隨即侵犯中國東南海域,劫奪商旅,掠賣人口,販運違禁物品,甚至武裝襲擊廣東沿海地區。十二年,葡人強占珠江口的屯門島,築室屯寨,又以通商名義,派使至北京,但被驅逐。嘉靖二年(1523),明朝軍民在廣東新會海面擊敗葡船,繳獲其佛郎機炮。此後,明朝政府即嚴禁與葡人貿易,並封鎖瞭全部通商口岸。葡萄牙人在廣東被逐後,又北竄浙江、福建,與倭寇勾結,強占雙嶼(今浙江象山港外)和浯嶼(今金門),在雙嶼修房屋,設官吏,居留葡人達一千二百人之多。二十七年、二十八年,中國軍民先後收復雙嶼、浯嶼,給入侵者以沉重打擊。三十二年葡萄牙殖民者又改變手法,買通明朝海道副使汪柏,佯言商船遭風暴,請求準其在壕鏡澳(今澳門)居住,並曬晾貨物。三十六年,更以租借為名,霸占不去。他們在此地建築炮臺、城垛,眾至萬人,久居不走,以作為侵略中國的據點。

追隨葡萄牙人來到東方的西班牙人於隆慶五年侵占呂宋島,開始派艦隊騷擾中國海面,並在呂宋多次屠殺華僑,引起華僑的堅決反抗。

萬歷二十九年,荷蘭殖民主義者繼葡、西之後派艦隊來東方,於三十二年侵入澎湖嶼(今澎湖列島),被擊敗後,又轉而侵占臺灣。天啟四年(1624)和六年,荷蘭和西班牙分別侵占臺灣島的南北各半。此後,這兩個侵略者在臺灣北部展開激烈的爭奪戰。崇禎十五年(1642),西班牙人戰敗,臺灣遂被荷蘭獨霸。荷蘭人在臺灣建立的罪惡統治,遭到居住在臺灣的高山族和漢族等人民的激烈反抗,武裝起義前仆後繼。明末鄭成功驅逐侵略者,收復臺灣。

永歷四年皇太後烈納致羅馬教皇信函

永歷四年皇太後烈納致羅馬教皇信函

與殖民主義者在沿海地區進行武裝掠奪同時,不少天主教傳教士也來到中國。萬歷八年,一部分耶穌會士來到澳門,以後又陸續有教士來到中國。其中有利瑪竇、龐狄我、熊三拔、龍華民等人。利瑪竇受到明神宗朱翊鈞的優待,在北京建立教堂,後來一直居留在北京。這些人除為殖民主義者服務,傳播宗教外,還帶來瞭西方的科學知識。利瑪竇等人帶來的有關歷法、水利、測量等技術和原理著作,曾經由徐光啟、李之藻等翻譯成中文,對當時中國接受西方較進步的科學技術起瞭積極的作用。

明末農民起義和明王朝的滅亡

明後期社會矛盾的激化 明末,社會矛盾繼續加深,土地空前集中。神宗時,皇室的莊田達兩萬一千多頃,其中一部分已擴張到江南。神宗之弟潞王朱翊鏐在湖廣等地占田四萬頃。神宗子福王朱常洵在山東、河南、湖廣占田兩萬頃,三女占田共七千五百頃,以後桂、惠二王又占田一萬頃。直隸、山西、山東、河南、四川、湖廣等省王莊密佈。地主官紳也爭相置產,這些人對田土的侵奪,比王莊、皇莊尤劇。河南的縉紳富室占田少者五七百頃,多者千餘頃。在土地肥沃的蘇、松、杭、嘉、湖五府地區,已達到“有田者十一,為人佃作者十九”的程度。在擁有水利灌溉的成都平原地區,十分之七的土地是王公占田。在封建地主階級兼並土地過程中,大量勞動人民淪為貴族、地主的佃農、雇工和奴仆。王公、勛戚向佃農征收高額銀租,每畝地收租銀三分、五分,甚至一錢。桂惠二王年收租銀至三萬兩,福王每年收租銀達四萬六千餘兩。一般地主豪紳則主要征收實物租,江南一畝之收,多則三石,少者不過一石,私租卻重至一石二三鬥至兩石。除正租外,還有各種附加租額和從地主那裡轉嫁來的差役、賦稅和高利盤剝。

貴族、地主對佃農的人身束縛也很嚴重。河南等地的佃農不僅須無條件地替地主服各種雜役,而且未經地主給假不得自由行動。豪紳地主和王府親隨在各地私設公堂、吊拷租戶、駕帖捕民、格殺莊佃,無所不為。淪為長工和奴婢的農民,無論在法律上和實際生活中都沒有自由可言。神宗時,江南等地的地主士紳往往有役使奴仆千百人者。奴仆的身分比長工、佃農更為低賤,一經與主人立契,世代都不能脫籍,時稱“世仆”。

封建國傢的賦稅徭役也極為苛重。一條鞭法在具體執行中弊竇滋生,難以減輕廣大貧苦農民的負擔。丁銀(即分配到丁口中的差役銀)苛重,分配不均。有的重至三分、五分,還有的重至一錢、三錢甚至五錢。地主富戶往往買通官吏,躲避差徭,把丁銀分派在無地或少地的農民身上。在折銀方面,貧苦農民需賣糧食繳納賦役銀,又要遭受高利貸和商業資本的盤剝。許多人無銀可納,無糧可賣,無貸可借,隻有流亡。

田賦加派不斷增多。萬歷四十六年,明朝統治者因遼東的戰爭,在各地加派賦稅,稱為“遼餉”。崇禎時又因鎮壓農民起義先後加派“剿餉”和“練餉”。舊餉加三餉每年要增賦銀兩千多萬兩。地方官吏還從中加征“火耗”,甚至加二加三,以至一些中小地主也相繼破產,農村經濟日益凋敝。

為瞭攫取更多的貨幣,躲避差徭,官紳地主多兼營官店、牙行、囤房、典債、鹽酤等。在北京的勛戚王公除霸占莊田外,又紛紛經營窯場(煤窯、灰窯),開設店鋪。他們利用封建特權在各地包攬商稅,壟斷市場,無所顧忌地掠奪城市貧民、小商人、小手工業者的財富。

與此同時,明朝政府也加強瞭對工商業城鎮的掠奪。從萬歷二十四年起,神宗派出大批礦監稅使,以征收礦稅、商稅為名,在各地大肆搜括各種珍寶和金銀。這些宦官在各地公行搶掠,隨意捕殺人民,還在城鄉交通路口設置關卡,苛稅極其雜多。工商業比較發達的城鎮中,不斷出現店鋪倒閉、手工業工人失業的現象。在礦稅監的橫暴掠奪下,城市的工商業日趨凋敝。自二十七年後,各地紛紛爆發城市居民反對礦監稅使的鬥爭,參加鬥爭的基本群眾是城市的下層居民,包括小商人、小手工業者和城市貧民。較大規模的城市居民的反抗運動,反映瞭封建社會後期階級矛盾的激烈和擴大(見城市民變)。

封建統治者更加窮奢極欲。明神宗除揮霍每年送入皇宮的一百二十萬兩金花銀外,還覺用度不足,一次即向戶部索銀二千萬兩,皇太子和公主的婚禮費用銀達九百三十四萬兩,皇帝修陵墓用銀達八百萬兩,宮內奴役宮女九千人,宦官上萬人。而貧苦農民在殘酷的封建剝削下,卻經常吃草根樹皮,在災荒的年月甚至吃雁糞、白土和石粉,到處是饑饉和死亡。萬歷十五年前後,被統治者稱為“饑民”、“叛民”、“山賊”、“流寇”的破產農民,已經不斷掀起聚眾抗官的鬥爭;十六年,在今安徽、湖北、江西交界地區,爆發瞭劉汝國領導的農民起義。起義軍“割富濟貧”,隊伍很快發展到數萬人,劉汝國自稱“順天安民王”、“劃富濟貧替天元帥”。次年春,劉汝國被俘犧牲,起義失敗。明朝後期,各地農民也紛紛利用白蓮教組織起義,其中主要的有熹宗天啟二年五月,徐鴻儒、王好賢等於山東鄆城一帶領導的起義(見徐鴻儒起義)等。

統治階級內部的黨爭 明代後期,統治階級內部的鬥爭也十分復雜尖銳。以皇帝、宗室、宦官、勛戚為主的皇傢地主集團和包括權臣以及各地官紳在內的官紳地主集團是當時社會上主要的統治勢力。中小地主、中下級官吏和地主階級知識分子的一部分依附在大地主集團的周圍,是大地主集團利益的維護者,在萬歷時分為浙、楚、齊、昆、宣各黨,天啟時大多合為閹黨。另一部分則在經濟上受排斥,政治上無勢力,為瞭挽救明朝的統治危機,他們也形成一股政治力量,與大地主集團展開激烈的沖突,被稱為東林黨。東林黨人是大地主集團的反對派,代表瞭中小地主階層的利益,他們的主張也部分地反映瞭新興市民階層的要求。盡管非東林黨之間也有矛盾,但它們都一致攻擊東林黨。在這些黨派之中,以浙黨聲勢較大,浙黨首領沈一貫、方從哲還先後出任內閣首輔,地位十分顯赫。

萬歷後期,黨爭以爭國本為主線,先後有三王並封之爭、福王就國之爭、三案之爭。李三才入閣的事件也成為當時黨爭的中心。在黨爭過程中,東林黨人反對當權派的胡作非為,反對王公、勛戚對田土的掠奪,反對礦稅監的橫征暴斂。其鬥爭有一定正義性,也產生瞭一定的成效。在東林黨的反對下,神宗終於立常洛為太子,勛戚鄭氏的勢力受到一定的壓抑。

熹宗天啟年間,黨爭達到高潮。最初,東林黨曾占上風,不久,反東林諸黨與宦官魏忠賢相勾結,形成“閹黨”,對東林黨施以殘酷的報復。天啟五年,楊漣、左光鬥、魏大中、周朝瑞、袁化中、顧大章被逮錦衣衛獄論死。六年,又先後逮捕高攀龍、周順昌、黃尊素、繆昌期、李應升、周宗建、周起元等人,高攀龍在無錫自殺,其餘皆入北京詔獄,蹂躪以死。各地群眾為瞭保護蒙冤的東林黨人,進行瞭反閹黨的鬥爭。同年三月,魏閹緹騎到蘇州逮捕周順昌,蘇州群眾極為憤慨,方開讀假詔時,群眾即起而打擊緹騎,當場擊斃緹騎一人。後為首的顏佩韋、周文元、楊念如、馬傑和沈揚五人被處死。這次事件即著名的“開讀之變”(見五人墓)。

明末農民起義的興起和發展 熹宗天啟七年,陜西大饑,澄城知縣張鬥耀向農民勒逼租稅,催征峻急,三月,貧苦農民王二率饑民沖入縣城,殺張鬥耀。此次起義揭開瞭明末農民起義的序幕。起義的烈火很快遍及陜西的中部和北部。崇禎元年,王二集聚饑民和一部分黃龍寨的回族人民轉戰蒲州(今山西永濟西)、韓城等地。府谷王嘉胤、漢南王大梁、安塞(今陜西安塞東南)高迎祥等響應王二,先後舉行起義。他們劫縣獄,敗官軍,聲勢日震,有的並向陜南發展。起義的群眾有饑民、難民、邊兵和驛卒,但多各自為戰,彼此間還缺乏聯絡。崇禎三年又有神一元、不沾泥、紅軍友、點燈子、李老柴等“所在蜂起”。李自成即在此時參加起義,初在不沾泥部下,後歸高迎祥。張獻忠也在延安起兵,號“八大王”。同年,王嘉胤攻占山陜府谷、延安、慶陽等地,王自用、高迎祥、張獻忠等擁其為盟主。次年,陜西的農民軍紛紛向山西轉移,號三十六營,部眾至二十餘萬,農民軍的聲勢也越戰越強。

面對農民起義蓬勃發展的局勢,明統治者任命楊鶴為三邊(延綏、寧夏、甘肅)總督,對農民軍采取瞭剿撫兼施、以撫為主的方針,但起義軍卻“視總督如兒戲”。次年明廷宣佈招撫失敗,下楊鶴於獄,起用洪承疇為總督,專一主剿。而起義軍勢日熾,橫掃山西各州縣,一部分又向畿南、豫北挺進,洪承疇的圍剿遭慘敗。

六年,代王嘉胤為盟主的王自用因勞成疾卒,高迎祥起而代之。同年冬,他率領張獻忠、馬守應(老回回)、惠登相及闖將李自成等沖破明軍包圍,渡過黃河,兵十餘萬,連破澠池、伊陽(今河南汝陽)、盧氏,乘勝分別進入豫西、陜南、四川、湖廣。八年,高迎祥率軍由河南進入南直隸,攻占明中都鳳陽,燒毀明朝皇帝的祖陵──明皇陵。不久,高迎祥、李自成率兵經河南入陜西,張獻忠則繼續南進,破廬州(今安徽合肥),下麻城。在崇禎八、九年間,這兩支農民軍的主力部隊,勢如急風驟雨,縱橫南北,聯絡其他起義軍,時分時合,兵鋒所至,明軍多望風逃竄,迫使洪承疇等從進攻轉為分區防守。九年七月,高迎祥在盩厔(今陜西周至)遭明將孫傳庭的伏擊,不幸被俘,在北京就義。他的犧牲,給農民軍帶來極大損失。

次年,明兵部尚書楊嗣昌制定四正六隅十面網之策,以陜西、河南、湖北、江西為四正,延綏、山西、山東、江南、江西、四川為六隅,對農民軍反撲。又命熊文燦總理南京、河南、山西、陜、川、湖北軍務,專事招撫以解散農民軍。在明軍的剿撫二策之下,一部分農民軍如闖塌天劉國能甘心投降;一部分則宣稱接受招撫,但不交出軍隊,如張獻忠和羅汝才;有的則隱蔽起來,休養生息,待機再起,如李自成。

十二、十三年,山東、河南、河北等地連續發生旱災、蝗災,赤地千裡,逃亡載道。王公和地主豪紳對農民的剝削更加沉重,明朝政府又於遼餉外先後加派剿餉和練餉。黃河南北的饑民不少已揭竿而起,其他各地也都蘊藏著一觸即發的革命烈火。十二年五月,張獻忠在谷城再度起義。他聯合駐軍房縣的羅汝才,西向四川,粉碎楊嗣昌四正六隅十面網的圍剿計劃。同年,李自成也由湖廣房縣、陜西商雒(今商縣、商南)等地區進入河南,眾至數萬人。十二月,連破魯山、郟縣、宜陽三縣,並進攻永寧(今河南洛寧),隊伍不斷擴大,此後,起義軍又連克偃師、靈寶(今河南靈寶北)、新安、寶豐,為攻占洛陽做好瞭準備。十四年正月,農民軍攻占洛陽,福王常洵被捉獲。李自成殺之,宣佈沒收王府金銀和糧食,賑濟饑民。農民軍攻占洛陽,使明朝朝野上下一片驚惶,極大地鼓舞瞭農民軍的鬥志。此後,農民軍三次包圍開封,在項城(今河南項城南)、南陽、襄城、朱仙鎮(今河南開封西南)、汝寧(今河南汝南)等幾次戰役中,先後戰敗傅宗龍、汪喬年、丁啟浚、左良玉等統率的明軍,占領河南絕大部分地區,並連下湖北承天(今鐘祥)及荊、襄各州縣。十六年,李自成被推舉為順天倡義大元帥,改襄陽為襄京,稱新順王,設官職,整頓軍事組織,正式建立農民革命政權。十月,農民軍從襄陽向豫西進軍,在河南汝州(今臨汝)殲滅瞭以剽悍著稱的孫傳庭的部隊,擊斃孫傳庭。乘勝破潼關,直入西安,此後迅速占領全陜,並以偏師攻入慶陽、蘭州、西寧和寧夏。

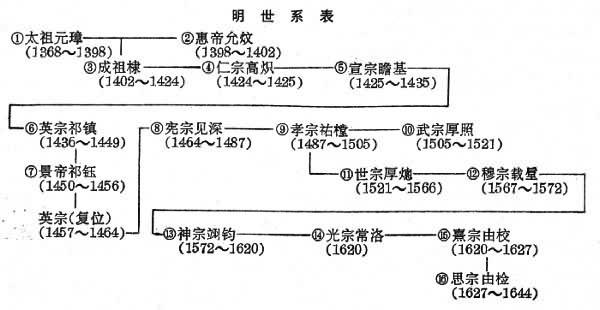

明朝世系表

明朝世系表

大順政權的建立和明王朝的滅亡 崇禎十七年正月,李自成在西安建號大順,改元永昌。二月,農民軍以摧枯拉朽之勢,經河南入山西,從太原分兵兩路,直搗北京。沿途農民扶老攜幼,歡迎起義軍。三月十六日,李自成率農民軍從柳溝(今北京延慶居庸關東)入昌平,焚燒定陵享殿,居庸關守將唐通投降。次日,農民軍擊潰明朝三大營的軍隊。十八日,李自成駐沙河,農民軍進占外城。十九日晨,明思宗朱由檢走投無路,縊死於煤山(今北京景山),農民軍主力入內城,明朝的封建統治被推翻。農民軍占領北京後,為瞭鞏固農民政權,李自成頒行瞭一系列重大政治措施;加強軍紀;完善職官制度,在京設置內閣,吏、戶、禮、兵、刑、工六政府和比餉鎮撫司,任命官職,鑄造印契;委派節度使、防禦使、府尹、州牧、縣令等地方官;開科取士,延攬英才。當李自成從河南、湖北入陜西並長驅直迫北京之時,張獻忠領導的農民軍也正在勝利進軍,有力地牽制瞭明軍。崇禎十六年五月,張獻忠軍攻占武昌。他在武昌建官制,稱大西王。後又放棄武昌,席卷湘、贛,殺官吏,誅豪紳,受到廣大農民的歡迎。十七年,張獻忠率軍再度入川,同年六月攻占重慶,殺瑞王。八月攻克成都,蜀王自殺。張獻忠在成都正式建立大西農民政權,設內閣、六都,立都督府以統率全軍,還派人聯絡四川西部羌、彝各少數民族土司,穩固瞭在四川的統治。

明末農民起義的失敗 李自成起義軍占領北京後,駐防山海關的明總兵吳三桂先受招撫,繼而起兵反叛,並向清軍求援。永昌元年(1644)四月,李自成親率大軍東征吳三桂,但因受三桂與清軍夾擊而失敗,退回北京,尋又放棄北京南下,經晉入陜。在清軍進逼下,自陜西經河南退至湖北。九月李自成在九宮山(另有他說)受地主鄉團襲擊而犧牲,起義軍失敗,餘部由劉宗敏、李過率領,退至西南,聯合南明,抗擊清軍。清軍占領黃河流域各省後,分兵南下。順治二年(1645)入川招降張獻忠,被拒絕。次年,清軍自劍閣入川,獻忠率軍迎擊。但因敵兵猝至,被清兵射死,起義軍大敗,餘部由孫可望、李定國率領,會合李自成餘部,聯南明抗清軍,最後於清康熙元年(1662)失敗。

明末農民起義提出瞭“貴賤均田”的綱領並付諸實施,標志著中國封建社會的農民戰爭已經進入一個新階段。起義還進一步推動瞭福建、江西、浙江、廣東、湖廣和南直隸等地區佃農抗租鬥爭和奴婢索契鬥爭,使農民對地主階級的人身依附關系又有瞭一定的松弛。

明朝的文化和科學技術

哲學 明初期,鞏固封建統治的客觀唯心主義哲學──程朱理學,仍然占有支配的地位,封建帝王對它也大為提倡。洪武、建文時的禦用學者宋濂和他的門人方孝孺,被稱為“程朱復出”。在明成祖主持下所編的《四書大全》、《五經大全》和《性理大全》等都以程朱理學為依據,考試者不能離開攻讀朱熹註解的《四書集註》和他對《五經》的見解,否則就會造成“鳴鼓而攻之”的局面。英宗正統以來,明朝的政治統治有所動搖,農民起義四起,明王朝受到威脅。正統時,著名理學大師薛瑄、吳與弼等在學術思想上認為程朱之學已無發展餘地,但在政治上,薛瑄見於謙之死而不論救,吳與弼則投入石亨門下,他們的作為又為士大夫所不齒。這使得封建統治者中的一部分人,不得不尋找新的理論,以挽救地主階級面臨的社會危機。於是出現瞭以王守仁為代表的主觀唯心的王學。

王守仁的哲學思想體系十分龐雜,他繼承南宋大儒陸九淵的主觀唯心主義哲學,又受到佛教的禪宗影響,稱自己的著述是“孔門正法眼藏”。他認為心是天地萬物的本原,但又反對程朱理學的作為封建道德準則的心外之理,認為理是在心內的。他在晚年還提出“致良知”的學說,認為隻要通過內心的反省,就能“去人欲,存天理”,使心中固有的天賦觀念更多地發揮出來。根據這個理論,他還提出“知行合一”的學說,要勞動人民按著儒傢的封建道德去思維和行動,甘心受封建剝削階級的統治。但作為封建社會後期的儒傢人物,王守仁的思想脫離程朱理學的派系,對解除士子思想束縛,大膽進行思考,還是有積極作用的。

與王守仁同時,有兩位具有唯物主義思想的哲學傢。一是羅欽順,曾任翰林院編修。一是王廷相,官至都察院左都禦史。他們受北宋張載“氣論”的影響,都以“氣”的理論來反對“理”與“心”,主張物質的氣是世界的本原。理在氣中,氣有變化,附屬於氣的理也有變化。這是對程朱主客觀唯心論的批判。他們反對王守仁的“心外無物”論,堅持唯物論的反映論,反對王守仁的致良知。正德九年羅欽順在南京與王守仁進行當面爭辯,以後又在泰和爭辯或通信爭辯,強調天地萬物絕非心的產物。羅欽順、王廷相和王守仁主觀唯心論的鬥爭,在中國哲學發展史上是有所貢獻的。

明嘉靖、隆慶、萬歷之際,王學大盛。隆慶以後,王學逐步向下層轉移,開始出現左派和右派。王學左派以王艮、顏鈞(山農)、梁汝元、何心隱、李贄為代表,他們不僅更加反對程朱理學,而且對君主專制政體和封建禮教也有微詞。王艮等比較接近人民、同情人民,他們的學說已經多少改變瞭原來鞏固封建統治的性質,被視為異端,特別是李贄,被人稱為“異端之尤”。

明後期,顧憲成、高攀龍在無錫東林書院講學,東林人物並非隻坐談心性,他們要求搞實學,要經世致用,有所作為。在學術上,他們還主張調和程朱理學和王學,是程朱和王學的調和派。

明末清初之際,社會動蕩激烈,階級矛盾和民族矛盾都極為尖銳,反映在思想上,出現瞭許多有唯物主義思想的學者,他們大都反對空談,傾向於講習經世致用之學,並具有反對專制主義統治和民族壓迫的思想。當時著名的學者有王夫之、黃宗羲、顧炎武、方以智、唐甄、傅山、陳確等人。王夫之從哲學上系統地駁斥瞭王守仁的“心即理”、“致良知”和“知行合一”說,揭露其心學“陽儒陰釋”的本質。他主張從進化發展的觀點來看問題,反對君主的過分專制,要求改革政治,還提出土地不是帝王的私產,而應當歸耕者所有的主張。黃宗羲接受王守仁心外無理的哲學,但又肯定瞭“理在氣中”的唯物主義觀點。他對專制的暴君政治和現存的封建秩序進行瞭激烈的批判。顧炎武在哲學上繼承二程和朱熹的思想,也宣傳張載唯物主義的觀點。他對王學空談心性道德的弊病給予嚴厲的批判,為矯正王學末流“束書不觀,遊談無根”的惡習,他在治學方面力求考訂經史,養成實事求是踏實鉆研的學風,反對當時專制主義的政治,認為“天下興亡,匹夫有責”,士子要做到“博學於文”和“行已有恥”,還提倡要有民族氣節。

文學 文學方面,比較有特色的,表現在詩文、小說、戲曲三方面。

詩文 明初開國時,劉基、宋濂等多以文名世,詩人高啟所著古詩更是膾炙人口,永樂北遷後,詩文大都趨向文筆工整,詞章藻麗,內容多歌功頌德,點綴升平,為解縉、三楊所提倡,帝王宮廷所支持,稱“臺閣體”。正統時,大儒薛瑄等仍以臺閣體相標榜。但臺閣體大都為應制、應酬之作,缺乏活力,逐步為一部分士大夫所不滿,至弘治時,被稱為擬古派的復古運動遂應運而起。

擬古派的文學復古運動前後掀起兩次高潮,時間達百餘年之久。第一次高潮稱為前七子時期,從弘治時開始。代表人物是李夢陽、何景明、徐禎卿、邊貢、康海、王九思、王廷相等,而以李、何為首。他們樹起“復古大旗”,“文稱左遷,賦尚屈宋,古詩體尚漢魏,近律則法李杜”,理論上以“文必秦漢,詩比盛唐”相號召。第二次高潮從嘉靖時起,稱為後七子時期,代表人物是李攀龍、王世貞、謝榛、宗臣、梁有譽、徐中行、吳國倫等,而以李、王為首。李文所作至“一字一句摹擬古人”,王世貞影響更大,天下無不爭效其體。在政治上,“前後七子”,大都是反權貴的,他們在官僚地主中屬於中、小地主階層。在文體上,擬古派反對臺閣體,可以說是一種文學的改革運動,但隨著時間的轉移,他們則成為保守派,阻滯瞭文學的發展。明中期的文學領域中,從沈周開始,直至正德時的唐寅、文徵明、祝允明,都是中小地主階層的在野派,他們不僅精於詩文,且擅長詩、畫,唐寅才華橫溢,其狂放不羈在封建社會中也是罕見的。他們受商品經濟發展新興市民階層勃興的影響,企圖擺脫傳統文學框架的束縛,頗有朦朧的個性解放的特點。

在嘉靖時極力反對擬古派而又獨來獨往的文士在江浙有徐渭、唐順之、歸有光等人,在四川還有楊慎等。

萬歷時,堅決反對擬古派復古運動的公安派、竟陵派又在文壇興起。後兩派都是湖廣的文學流派。公安派有袁中道、袁宏道、袁宗道三兄弟,而以袁宏道最為突出;竟陵派有鐘惺和譚元春。公安派是擬古派的死敵,此派一洗學人追尚擬古派的局面,為文為詩獨抒性靈,不拘格套。公安派與李贄、湯顯祖為至友,習性、好尚皆有相同相通之處,也都具有一定的叛逆意味。

小說 明代的小說創作進入一個新的階段,其中最著名的為《水滸傳》、《三國志演義》、《西遊記》和《金瓶梅》。《水滸傳》是元末明初人施耐庵創作的,是根據宋元以來有關宋江三十六人故事的話本和雜劇編寫而成。作者塑造瞭各種不同性格的反抗者的典型形象,歌頌瞭農民戰爭和農民英雄,同情他們“逼上梁山”的悲憤的遭遇。此書對長期受地主剝削壓迫的農民起瞭很大的鼓舞作用,特別是對明末農民起義有深遠的影響。水滸的故事在各地廣泛流傳,有的演為戲文,或從說書人的口中傳播開來。羅貫中根據長期流傳於民間的劉關張桃園三結義的故事編寫成的《三國志演義》,是中國第一部根據歷史編成的小說。書中描寫瞭魏蜀吳三國之間復雜錯綜的軍事和政治鬥爭,塑造瞭許多著名的政治傢、軍事傢和外交傢的形象。吳承恩作的《西遊記》通過各種神化的故事和人物,淋漓盡致地揭露瞭明統治者的腐朽以及封建社會的醜惡現象,同時熱情地歌頌瞭中國勞動人民反抗壓迫,堅決向一切災害困難和邪惡勢力作鬥爭的精神品質。但作者還不能擺脫“佛法無邊”和“輪回”、“報應”等宿命論的思想。署名蘭陵笑笑生撰的《金瓶梅》,較深刻地刻畫瞭封建社會中大商人、土豪劣紳傢庭的驕奢淫侈生活以及他們勾結地方官僚和最高權貴宦官的罪惡活動。所寫還有世俗的風土人情。但淫穢行為和變態心理的描繪使該書減色不少。明代長篇小說比較著名的還有《封神榜》、《東周列國志》、《三遂平妖傳》、《禪真逸史》等。此外,明代的短篇白話小說“三言兩拍”,即馮夢龍的《醒世恒言》、《警世通言》和《喻世明言》,凌濛初的《拍案驚奇》、《二刻拍案驚奇》更為膾炙人口。“三言兩拍”中有很多封建糟粕,但其中某些篇章卻在一定程度上揭露瞭社會的黑暗面,反對瞭封建禮教的束縛,對男女之間的自由愛慕寄予充分的同情,如《施潤澤灘闕遇友》、《杜十娘怒沉百寶箱》、《賣油郎獨占花魁娘》、《蔣興哥重會珍珠衫》等,這些小說後被改編為戲曲,幾百年來,得到廣大觀眾的喜愛。

戲曲 在明代,雜劇已日益衰落,來自民間的南戲卻不減昔時之盛。隨著城市經濟的繁榮,士人的提倡,戲劇已成為城市居民不可缺少的文化活動。江南各地的地方戲非常流行,有餘姚、海鹽、弋陽諸腔。嘉靖時,昆山樂工魏良輔和劇作傢梁辰魚合作創成昆曲,用笛管笙琶合奏,以後傳入北京,也成為北京流行的戲曲。傳奇方面,經明初文人的改編潤色,宋元時的南戲《荊釵記》、《拜月記》、《白兔記》(即《劉知遠》)、《殺狗記》等,被稱為荊、劉、拜、殺,即明初的四大傳奇。其後,湯顯祖有《還魂記》(即《牡丹亭》)、《邯鄲記》、《南柯記》、《紫釵記》,被稱為“臨川四夢”,以《還魂記》最著名。明朝的傳奇打破傳統規格,情節也更加復雜。湯顯祖是萬歷時期著名的戲劇作傢。他反對在傳奇的寫作上過分講求音韻和格律,所創作的劇本也打破瞭音韻、格律的限制,而註意其結構和思想內容。代表作《牡丹亭》是明代傳奇藝術的高峰。晚明的作傢高濂的《玉簪記》和周朝俊的《紅梅記》都是僅次於《牡丹亭》的寫情的出色作品。另一戲劇傢李玉所寫的傳奇《一捧雪》和《清忠譜》(即《五人義》),直接揭露嚴嵩、嚴世藩父子和宦官魏忠賢的罪惡,也具有一定的現實意義。

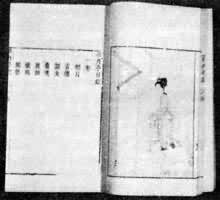

明刻本《牡丹亭》

明刻本《牡丹亭》

史學 明前期官修史籍多,後期私纂史籍多,這與明代專制主義中央集權政治的強弱以及王學的興起有一定的關聯。明後期著名的史學傢有鄭曉、高岱、王世貞、李贄、焦竑、嚴衍、談遷、黃宗羲、顧炎武等人。他們把史籍分為國史、野史和傢乘三類,比較全面地概括瞭這一時期中國史學發展面貌,有助於對史料更客觀地進行對比研究和探索。

國史 包括實錄、會典和正史等書。正史中的《元史》二百一十卷,是太祖洪武二年至三年修纂的,總裁官是宋濂和王禕。此書雖有缺點,但完整保存至今,對中國史學的發展作出瞭重要貢獻。官修的《明實錄》和建文、景泰兩帝的附錄,幾乎囊括瞭明代的全部歷史。實錄除皇傢詔諭外,還引用和記載瞭大量的大臣奏疏和政治、軍事、經濟、外交各方面活動的材料。但對統治階級內部的矛盾有所偏護和隱諱,對某些歷史事件和人物評價也不公允。《大明會典》是記載明章國典的,今存兩種。一是正德《大明會典》,共一百八十卷,截止於孝宗弘治十五年,正德四年刊行。一是萬歷《大明會典》,共二百二十八卷,新補瞭嘉隆等朝的條例,萬歷十五年刊行。兩書可相互參考。會典類今存者還有洪武時的《諸司職掌》和嘉靖時戴金所輯《皇明條法事類纂》等。

野史 包括非官書的別史、雜史和筆記等。明後期私人所編歷史極多,不僅可正國史之是非,還可補國史之不足。以明代論,屬於紀傳體的有鄭曉《吾學編》、何喬遠《名山藏》、鄧元錫《皇明書》、李贄《續藏書》和尹守衡《明史竊》等;屬於編年體的有薛應旂《憲章錄》、黃光昇《昭代典則》、陳建《皇明從信錄》和《皇明通紀輯要》、談遷《國榷》。屬於紀事本末體的有高岱《宏猷錄》;屬於雜史類的有王世貞《弇山堂別集》、朱國楨《皇明史概》;屬於典制類的有徐學聚《國朝典匯》、孫承澤《春明夢餘錄》;屬於筆記類的有葉盛《水東日記》、王錡《寓圃雜記》、何良俊《四友齋叢說》、謝肇淛《五雜俎》、沈德符《萬歷野獲編》等。

傢乘 包括私纂的碑傳、行狀、年譜、傢譜等書。碑傳總集著名的有徐敧撰《明名臣琬琰錄》及《續錄》,還有焦竑《國朝獻徵錄》,有的年譜、行狀是單行的,如戚國祚《戚少保年譜耆編》、《李東陽年譜》、《霍韜年譜》、《顧亭林年譜》等;有的則附錄在文集中,如張居正《張江陵文集》附錄行狀,周順昌《燼餘集》附錄年譜,《海瑞集》則行狀、碑傳、年譜皆有附錄,此外,還有大量抄本的傢譜出現,以供研究之資。傢乘每多腴詞,須與國史和野史相互參照。

明人重當代史,對古史的研究亦有成績。如張溥對《通鑒紀事本末》的論評,王夫之的《讀通鑒論》,馮琦和陳邦瞻的《宋史紀事本末》,陳邦瞻的《元史紀事本末》等。

地理學 明代地理學著作與史學近似,前期多官修,後期多私修,方志的纂修在明後期也成為一種風尚。

《寰宇通志》系景泰時陳循等奉敕纂,《大明一統志》系天順時李賢等奉敕纂。這兩部書勾畫瞭明朝的疆域全貌,是今天保存下來的研究明前期地理形勢的絕好資料。羅洪先《廣輿圖》是明朝的一部著名的地圖集,是以元朝朱思本《輿地圖》為底本,改編為明朝內容創制而成的,有十三佈政司圖、九邊圖和漕運圖等。西洋傳教士利瑪竇也在北京繪制瞭若幹中國地圖,其中最著名的是《坤輿萬國全圖》。這是一本世界地圖,但把中國擺放在圖中央。顧祖禹《讀史方輿紀要》采集史料豐富,重在古今用兵戰守攻取之宜,興亡成敗之跡,以及對各地形險要的敘述,考證翔實。顧炎武《天下郡國利病書》是方志資料匯編,書中保存瞭各地大量的經濟風俗資料。他還著有《肇域志》,無刻,有抄本。

徐弘祖(霞客)墨跡

徐弘祖(霞客)墨跡

明朝末年,南直隸江陰人徐弘祖周遊全國,考察山川地形,編有《徐霞客遊記》。書中極為詳細地考察瞭雲、貴、川、廣等十餘省的地理狀況,還揭示瞭中國西南石灰巖地區溶蝕地貌的特征。他是世界上在溶蝕地貌方面進行考察的第一人。

軍事學 明代的軍事技術、裝備和作戰方法有較顯著的變化,軍事理論研究有較大的發展。洪武年間,各地衛所駐軍已有百分之十裝備火銃。永樂前期創建瞭世界上最早的火器部隊神機營。明中期戚繼光編練的水、步、騎、車、輜重等營,使用槍炮等火器的士兵已占編制總數的一半左右,車營平均每十二名士兵裝備一門火炮,騎兵裝配六十門虎蹲炮。明後期由於倭寇侵擾,北邊警繁,歐洲殖民者的尋釁,促使一些學者提出經武練兵和充實邊防海防的許多新觀點、新措施。各具特色的軍事著作紛紛問世,主要有最早提出禦近海、固海岸、嚴城守的海防戰略理論和繪測沿海地圖、海防圖的《籌海圖編》;以練兵、教戰、用器、佈陣見長的名著《紀效新書》、《練兵紀實》、《陣記》;精於火藥、火器研究的《兵錄》;茅元儀輯的大型軍事類書《武備志》,匯集瞭歷代軍事理論、戰略戰術、軍用物資等方面的重要史料,實際上是一部資料豐富的軍事學史。此外還有傳播西方火器制造和使用技術的《神器譜》、《西法神機》、《火攻挈要》等。

火龍出水

火龍出水

文獻學 明代編輯瞭大量的類書和叢書。其中類書《永樂大典》世界馳名,共二萬二千九百三十七卷(包括目錄凡例),一萬一千零九十五冊,輯入經、史、子、集、釋藏、道經、戲劇、平話、工藝、農藝等圖書七八千種,是中國最大的一部類書。

隨著民間刻書業的發展和封建地主知識分子的要求,江南地區刊刻叢書者很多,有關各代歷史特別是明代歷史的有《今獻匯言》、《歷代小史》、《紀錄匯編》、《百陵學山》、《鹽邑志林》、《國朝典故》等。這些書的問世,開清代叢書大盛之先,但是搜書求種類多而非全本,刻字亦多有訛誤。

《武備志·航海星圖》

《武備志·航海星圖》

檢閱有關明代存儲的圖書資料,官修的以楊士奇等奉敕纂修的《文淵閣書目》和萬歷時焦竑奉敕纂修的《國史經籍志》最著名。私纂者至明代中後期也越來越多,如葉盛《菉竹堂書目》、朱睦《萬卷堂書目》、祁彪佳《淡生堂書目》、錢謙益《絳雲樓書目》等。

科學技術 中國古代科學技術在明代繼續發展,農學、醫藥學、金屬冶煉等方面都居世界領先地位。

醫藥學 代表明代醫藥學最高水平的是李時珍。他是生活在明嘉靖、隆慶、萬歷時期最著名的醫學傢。其名著《本草綱目》是中國醫藥寶庫的極為珍貴的科學遺產。他在此書中對前人鑒定過的一千五百五十八種藥物重新作瞭精密的審查,更增添瞭新藥三百七十四種,並對新增的藥物加以科學分類,對它們的名稱、形態、性質、功能和制作方法都做瞭詳細的解釋,且繪制成圖。《本草綱目》具有初期植物形態分類學的內容,把中國藥物學研究提高到瞭一個新階段。

農學 明代的農學研究有長足發展,徐光啟的《農政全書》集中總結瞭這些發展成果。他對天文、歷算、水利、農桑、測量、物理都有所研究,著述豐富。《農政全書》保存瞭歷代以來的農業科學資料,同時也反映瞭當代深耕細作的農業生產水平。書中還體現瞭徐光啟對科學技術革新思想和當時經營地主的思想。他反對傳統的“風土論”,強調“人力定能勝天”的說法,認為北方也可種稻,薄地也能植棉,關鍵在如何鉆研選種和種植的技術。這些比較開明的思想,都是與江南地區已經出現資本主義萌芽這一歷史條件相適應的。

其他 明代科學傢宋應星編寫的《天工開物》也是馳名中外的科學巨著。此書除介紹一般的農業生產經驗之外,更著重介紹瞭紡織、染色、制鹽、造紙、燒瓷、冶銅、煉鐵、煉鋼、采煤、制糖、釀酒、制造軍器火藥等等生產技術,還附有許多畫圖。

明代後期的科學著作還有潘季馴的《河防一覽》、王征的《泰西奇器圖說》、徐光啟的《崇禎歷書》以及他和西洋傳教士利瑪竇合譯的《幾何原理》、方以智的《物理小識》等,這些書在水利測量、天文歷算、機械原理各方面都有一定的貢獻,其中大部分受到西方科學知識影響。