用於編算天文年曆和計算天體位置的一組與地球有關的常數,包括:地球的大小、形狀和重力場,地球的軌道要素,歲差常數、章動常數和光行差常數,以及太陽、月球和行星的品質等數值。這些常數是使用天文、物理或大地測量學的測量方法直接或間接測定的。它們綜合地表示出地球以及太陽系其他天體的力學特性和運動規律。

到目前為止,天文觀測主要在地面上進行,直接測量的是天體相對於觀測站的位置。但是,在理論研究中所計算的是天體相對於地月系中心、日心或或銀河系中心的位置。為瞭把觀測結果同理論計算結果進行比較,必須把它們換算到同一個坐標系統,而在坐標換算時就需要利用上述常數。因此,天文常數系統是研究天體的空間分佈和運動規律的基本數據。

在天文常數系統中,各個常數的數值並不是完全獨立的。根據天體力學的理論,某些常數之間應該滿足一定的數學關系式。這樣,在選定各個常數值時,除應考慮它們的觀測精度以外,還要考慮它們相互之間的理論關系,即它們的系統性。這就是所謂“系統”的含義。正因為如此,天文常數系統中的各個常數值,並不一定都是當時最精確的測定值。天文常數系統的建立和修改,一般都經過國際會議討論通過,並且規定各國的天文工作者在統一的時間內共同使用。到目前為止,先後建立瞭三個天文常數系統。

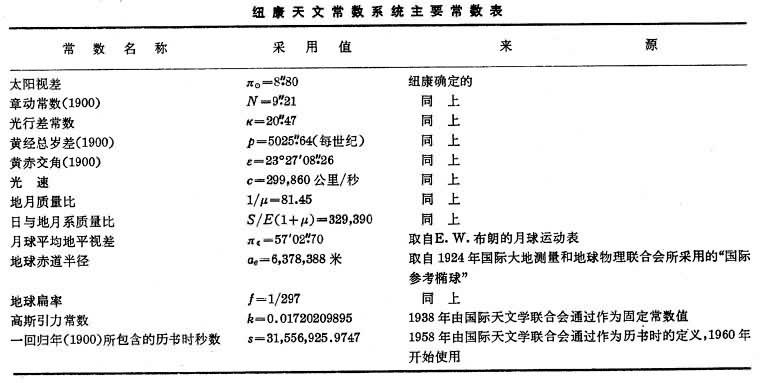

紐康天文常數系統 1896年在巴黎召開的國際基本恒星會議上,首次決定在各國天文年歷中共同采用美國天文學傢紐康所確定的歲差常數、章動常數、光行差常數和太陽視差等常數值。當時還沒有提出天文常數系統的概念,隻考慮到這樣做便於天文年歷的比較和使用。以後逐步擴充瞭一批共同采用的天文常數,盡管它們之間並沒有明確的系統性,但由於其中的主要常數值大多是由紐康所確定的,後人習慣上把這批常數統稱為紐康天文常數系統。這個系統一直使用到1967年底。

紐康天文常數系統主要常數表

紐康天文常數所依據的大多是1750~1890年間的天文觀測資料,精度較低。此外,它還存在兩方面的缺點:①主要常數值之間存在矛盾。例如由太陽視差推算天文單位距離的光行時,得τA=498ṣ58,而由光行差常數推算,則得τA=498ṣ38。又如 E.W.佈朗的月球運動表中所采用的地月質量比1/μ=81.53,與紐康所確定的數值1/μ=81.45不同;②在確定各常數值時,沒有考慮地球自轉不均勻性、銀河系自轉和相對論效應等因素的影響。

荷蘭天文學傢德西特首先提出,理想的天文常數系統應該具備兩個條件:第一,各常數的數值應該嚴格符合根據理論推出的關系式;第二,每個常數的采用值與最精確的測定值之差應在其觀測誤差范圍以內。他選擇瞭測定得最精確的8個天文常數作為基礎常數,把其他常數作為導出常數,假定地球為均勻的扁球體,從理論上嚴格推導瞭每個導出常數與基礎常數的數學關系式,提出瞭建立包括40個常數的天文常數系統的方案。德西特的文章是在他死後由他的學生佈勞威爾整理的,於1938年發表。1948年克萊門斯根據德西特的理論,又提出瞭包括27個常數的天文常數系統方案,特別提出瞭天文學的時間計量單位──歷書時的概念。

第二次世界大戰以後,出現瞭一些測量天文常數的新的觀測儀器和方法,特別是利用人造衛星、行星際火箭和雷達測距等,使觀測精度大為提高。另一方面,為瞭發射人造衛星和行星際火箭,又對天文常數的精度提出瞭更高的要求。在德西特和克萊門斯工作的基礎上,經過1950年和1963年兩次國際天文常數會議的討論,建立瞭新的天文常數系統。

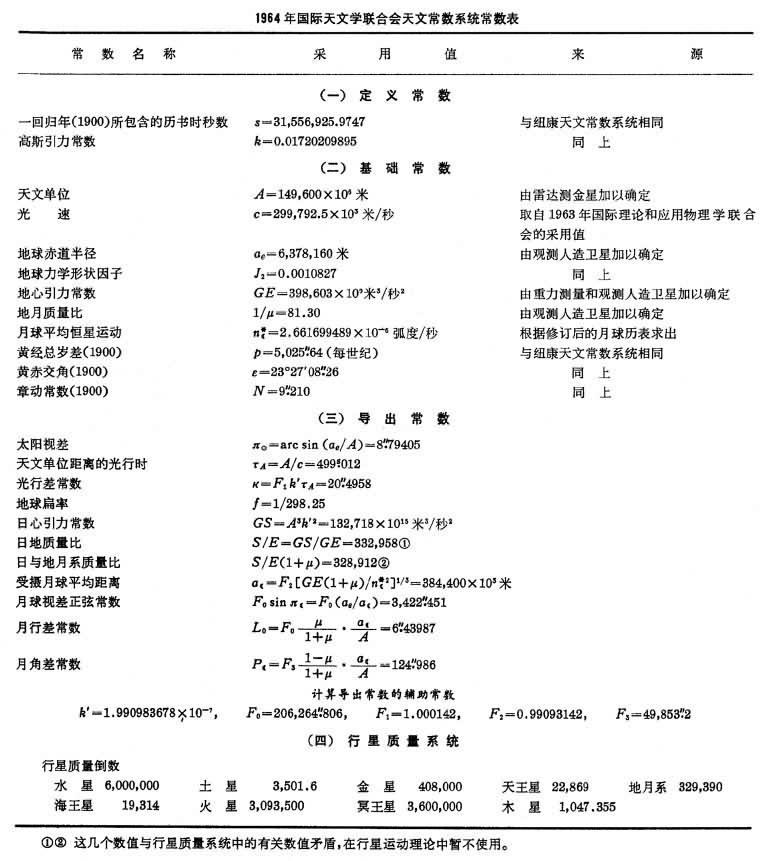

1964年國際天文學聯合會天文常數系統 這個系統是1964年國際天文學聯合會通過的,規定從1968年開始正式使用。系統中包括定義常數、基礎常數、導出常數和行星質量系統四類。定義常數是用定義規定的常數,它們沒有誤差;基礎常數是直接測定的最精確的常數;導出常數是根據它們同定義常數和基礎常數的理論關系式計算的常數;行星質量系統是專門在行星運動理論中所采用的一組常數。

1984年國際天文學聯合會天文常數系統常數表

這個系統的常數值比紐康天文常數系統更精確,常數之間的關系也更合理,但是對於黃經總歲差、黃赤交角、章動常數和行星質量系統,則因牽涉的問題較多,尚未進行修改。1974年國際天文學聯合會又組成一個修改天文常數的工作小組,提出瞭第三個天文常數系統。

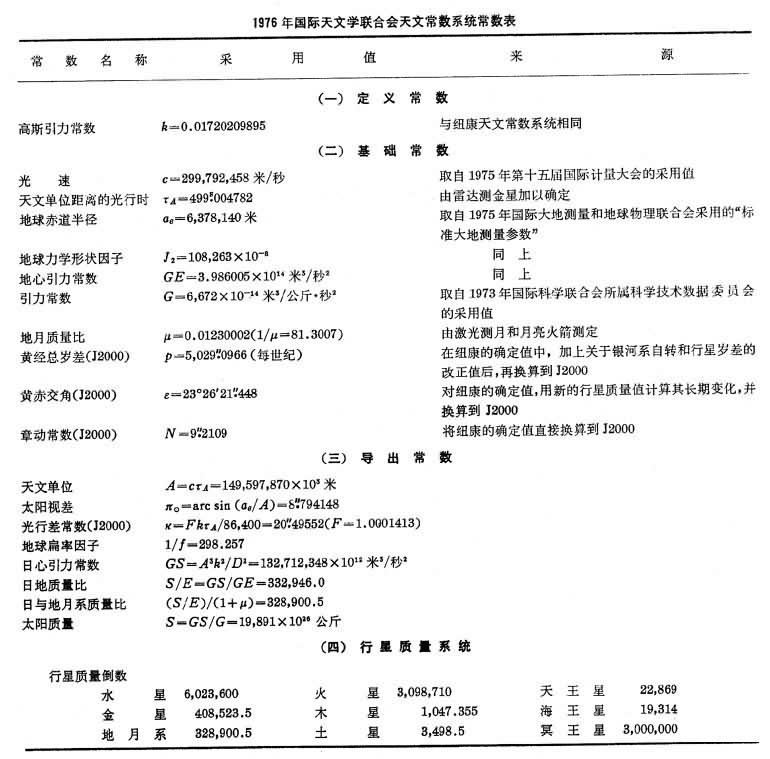

1976年國際天文學聯合會天文常數系統 這個系統是1976年國際天文學聯合會通過的,規定從1984年開始正式使用。這個新系統,除根據新的觀測資料對1964年系統中的各常數值作瞭修改外,還有下面幾點變化:①給天文學的基本單位作出規定:國際單位制的長度、質量和時間單位分別是米、公斤和秒。天文學的時間單位是日,等於86,400秒。36,525日等於一儒略世紀。天文學的質量單位是太陽質量S。除瞭對天文學的時間單位和質量單位作出規定外,還用高斯引力常數k=0.01720209895來規定天文學的長度單位A,它又簡稱為天文單位。②根據天文學時間單位的新規定,這個系統中取消瞭關於歷書時的定義常數。③把計算天文常數的標準歷元由1900年改為2000年。新的標準歷元是公元2000年1月1.5日,即儒略日2,451,545.0,記為J2000。④把天文單位距離的光行時由導出常數改為基礎常數。另外把引力常數G作為新的基礎常數。

1976年國際天文學聯合會天文常數系統常數表

1984年前將出版一本用新天文常數系統計算的新的基本星表── FK5星表。在采用新天文常數系統的同時,將采用FK5星表作為天文位置的基本參考系統。此外,由於采用新的歲差常數,所有過去測定的恒星自行都需要作相應的改正。

天文常數系統的建立既與天體運動的理論有關,又與各常數的測定技術和方法有關。它有很多尚待研究的問題,例如,行星和月球的運動理論存在某些不完善的地方。此外,目前所采用的章動理論是根據剛體地球模型建立的,在1979年的國際天文學聯合會大會上,用非剛體地球模型計算章動常數得N=9.″2044(J2000),並決定從1984年起采用。

參考書目

庫利科夫著,吳守賢譯:《新天文常數系統》,科學出版社,北京,1979。