一種蛋白質纖維,由熟蠶結繭時分泌的絹絲液凝固而成,是天然高分子材料之一。常見的蠶絲有傢蠶絲、柞蠶絲、蓖麻蠶絲等。中國是世界上最早生產和利用蠶絲的國傢,約在4700年前已開始利用蠶絲,西元前1600~前770年的商周時期已能用蠶絲織制綾、羅等織品。中國產的生絲在國際上享有盛譽。

組成 蠶絲的主要成分是絲素和絲膠,次要成分有繭絲蠟、碳水化合物、色素和無機物等,它們大部分分佈在絲膠層中中。傢蠶絲中絲素約占70%~80%,絲膠約占20%~30%。絲素和絲膠均為蛋白質,絲素是纖維狀蛋白質,絲膠是球狀蛋白質。蠶絲蛋白質的組成中已發現有18種α-氨基酸(見氨基酸)。在絲素和絲膠中,各種α-氨基酸的含量很不相同,也因蠶的品種、性別、生長季節以及地區因素的不同而稍有變化。絲素的氨基酸組成主要是乙氨酸、丙氨酸、絲氨酸和酪氨酸,這四種氨基酸占傢蠶絲素中氨基酸總量的90%以上。絲膠的氨基酸組成主要是乙氨酸、丙氨酸、絲氨酸、蘇氨酸和天冬氨酸,含親水側基的氨基酸占80%以上。

結構 傢蠶絲素的分子鏈有大量有規序列的鏈段,在溶液中分子鏈並無有序結構。傢蠶絲素的分子量約為3.7×105,它可能是由一個分子量為3.0×105和兩個或三個分子量為2~3×104的亞單元所組成。絲素在溶液中的均方根半徑約150納米。絲膠分子鏈的氨基酸序列結構,迄今尚未測定,分子量數值大體上可分為105和104兩個級別,一般認為105級的絲膠分子是104級的亞單元分子鏈的聚集體。

絲膠分子鏈的主要形態是無規線團,部分是分子鏈伸直的β-結構,結晶度一般較低。β-結構的含量和結晶度均隨絲膠在繭絲中的層次和吐絲結繭時的環境而異,也隨烘繭、貯繭條件而改變。絲膠以層狀結構(一般認為3~4層)包覆於絲素外圍,愈是外層的絲膠,含親水側基的氨基酸含量愈高,β-結構愈少,結晶度愈低,在熱水中的溶脹和溶解性愈好。

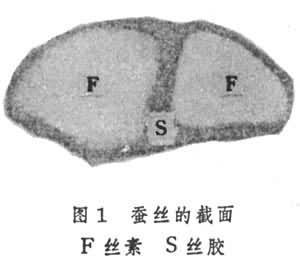

絲素是蠶絲纖維的主體,每根繭絲由兩根絲素纖維經絲膠粘合而成。絲素纖維的截面近似於三角形(圖1)。

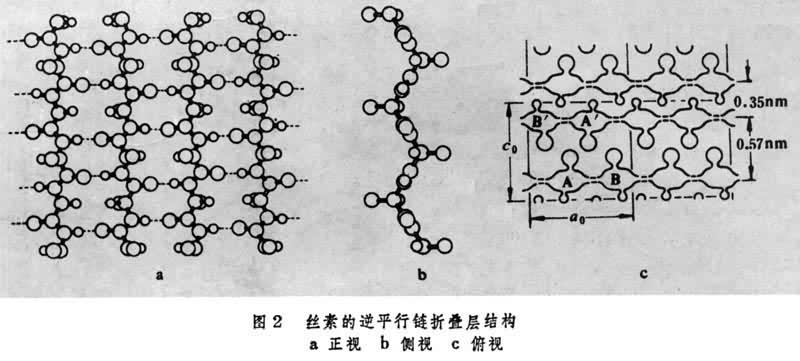

一根絲素纖維約由100根原纖構成,原纖的平均直徑約1微米,而原纖則由直徑約10納米的微原纖和微孔隙構成。微原纖是絲素分子鏈的聚集體。傢蠶絲素的結晶度約40%~45%,晶區由-乙-丙-乙-乙-和-乙-丙-乙-絲-等氨基酸的有規序列鏈段平行堆砌而成,分子鏈的其他氨基酸殘基的無規序列鏈段構成非晶區。晶區結構有兩種形式,一是絲素β型,分子鏈最大限度地伸直,兩個相鄰分子鏈逆向平行堆砌,以

氫鍵聯結形成片層,由許多片層疊置而形成三維的晶區結構,稱逆平行鏈折疊層(圖2)。

一根絲素纖維約由100根原纖構成,原纖的平均直徑約1微米,而原纖則由直徑約10納米的微原纖和微孔隙構成。微原纖是絲素分子鏈的聚集體。傢蠶絲素的結晶度約40%~45%,晶區由-乙-丙-乙-乙-和-乙-丙-乙-絲-等氨基酸的有規序列鏈段平行堆砌而成,分子鏈的其他氨基酸殘基的無規序列鏈段構成非晶區。晶區結構有兩種形式,一是絲素β型,分子鏈最大限度地伸直,兩個相鄰分子鏈逆向平行堆砌,以

氫鍵聯結形成片層,由許多片層疊置而形成三維的晶區結構,稱逆平行鏈折疊層(圖2)。

晶胞尺寸:

a

0=0.944納米(層內分子間方向),

b

0=0.697納米(纖維軸亦即分子鏈方向),

c

0=0.920納米(層間方向)。另一種是絲素

α型,分子鏈呈螺旋構象,其中螺距較一般蛋白質常見的

α-螺旋為大。絲素

α型是亞穩結構;用濕處理、熱處理、稀酸或強極性有機溶劑處理,螺旋部分發生不可逆的構象變化,分子鏈伸直成為穩定的β型結構。

晶胞尺寸:

a

0=0.944納米(層內分子間方向),

b

0=0.697納米(纖維軸亦即分子鏈方向),

c

0=0.920納米(層間方向)。另一種是絲素

α型,分子鏈呈螺旋構象,其中螺距較一般蛋白質常見的

α-螺旋為大。絲素

α型是亞穩結構;用濕處理、熱處理、稀酸或強極性有機溶劑處理,螺旋部分發生不可逆的構象變化,分子鏈伸直成為穩定的β型結構。

物理-力學性質 蠶絲有良好的力學性質,拉伸斷裂強度可達3.4~4.0克力/旦(旦為9000米長纖維的克重量),斷裂伸長為15%~25%。一根繭絲的直徑前後不均勻,直徑小的絲素分子鏈的取向度高,絲的結晶度、模量也高。傢蠶絲的比熱容在天然纖維中是最高的,約1.38焦耳/(克·度);絕熱性能好。短時間加熱至110℃,對絲的品質無損害。精制後的蠶絲或絲織物相互摩擦時會發出清晰的特有聲響,稱為絲鳴。蠶絲截面呈三角形,使它具有柔和的光澤和滑爽豐滿的手感。幹燥的蠶絲是良絕緣體。絲素的非晶區具有許多親水基團和微孔隙,使蠶絲有良好的吸濕、散濕性能,在20℃和65%相對濕度下平衡回潮率可達11%。絲綢也易染色。絲素在熱水中隻溶脹而不溶解,而絲膠由於親水基團多,大部分是非晶態的,可以在熱水中溶解,這種性能使蠶繭能制得生絲。

化學性質 絲素對弱酸較穩定,在強酸中發生水解,對堿的抵抗力更弱。絲素在鋰、鍶、鋇的氯化物、溴化物、碘化物、硫氰酸鹽以及氯化鋅的濃溶液中能無限溶脹成為粘稠溶液,也溶於銅乙二胺溶液和堿性銅甘油溶液中。絲素對氧化劑很敏感,在漂白生絲或絲織物時不能使用含氯的氧化劑;相反,還原劑對絲素能起保護作用。絲素吸收波長為275納米附近的紫外線後會變黃,並使強伸度下降。絲膠分子鏈的化學性質活潑,可用交聯劑使鏈間形成橋鍵,絲膠就不再溶解,稱為絲膠的固化。蠶絲的樹脂整理可采用合成樹脂塗層包覆和接枝聚合。

參考書目

蘇州絲綢工學院、浙江絲綢工學院:《制絲化學》,紡織工業出版社,北京,1979。