人在認知操作中,即大腦對資訊進行組織加工過程中表現出來的個體特徵。又稱認知風格。認知方式表現為一個人習慣於採取什麼方式對外界事物進行認知,它並沒有好壞的區分。

20世紀40年代末期,在知覺研究中強調知覺與人格結構、需要、興趣等的關係,因而開始瞭對認知方式的研究。近年來研究者們認為,認知方式有很多表現形式,如沉思性和衝動性、拉平和尖銳化等。其中最主要的是H.A.威特金提出的場依存性和場獨立性特徵。

場依存性和場獨立性特征被看作是認知方式的最重要方面。具有場依存性特征的人,傾向於以整體的方式看待事物,在知覺中表現為容易受環境因素的影響,具有場獨立性特征的人,傾向於以分析的態度接受外界刺激,在知覺中較少受環境因素的影響。以極端的場依存性和極端的場獨立性為端點,構成一個認知方式的連續體,每個人都將在這個連續體上占有一定的位置。一些心理學傢假定,認知方式的影響,不隻局限於認知,也包括社會行為甚至涉及人的全部行為活動。

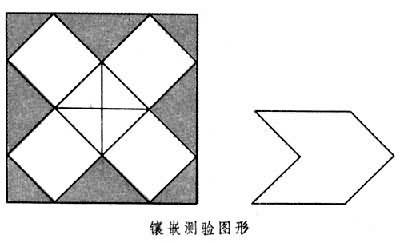

對於場依存性-獨立性特征的確定,可以用被試獨立於周圍環境的影響而進行自主活動的能力作指標。最基本的方法是威特金的“棒框實驗”。這個實驗是在被試註視的條件下,在他面前呈現一個方框,方框中有一條傾斜的直線,讓他把這條傾斜的直線調整到垂直的方位。結果發現,當方框偏斜時,他對中間直線的方位判斷受到瞭方框偏斜的影響。凡視覺受框架影響大的人屬場依存性特征;不受或很少受框架影響的人屬場獨立性特征。使用紙筆式的“鑲嵌圖形測驗”(見圖),

依據被試在短時間內從復雜圖形中發現並描繪出已知簡單圖形的難易程度,也可以區分出人在認知方式上的特點。認知方式與年齡有關,與學習也有密切關系。在學科興趣、學習策略和方法上,場依存性和場獨立性的人都表現有明顯的差別。

依據被試在短時間內從復雜圖形中發現並描繪出已知簡單圖形的難易程度,也可以區分出人在認知方式上的特點。認知方式與年齡有關,與學習也有密切關系。在學科興趣、學習策略和方法上,場依存性和場獨立性的人都表現有明顯的差別。