微生物學的1個分支學科。它是應用微生物學、生物化學、遺傳學、分子生物學和工程學的理論和技術,研究工業微生物的形態、生理、生物化學和遺傳學特性。工業微生物包括細菌、放線菌、單細胞藻類、酵母菌和其他真菌,以及通過各種人工手段改建的新細胞和動、植物的細胞培養物。

發展簡史 在 A.van列文虎克用自製的顯微鏡發現微生物之前,古代巴比倫人(西元前6000)早已會製造類似現代啤酒的飲料料,古代埃及人(公元前4000)早已會利用酵母菌所產生的二氧化碳來發面。中國龍山文化時期(公元前2000)出現大量酒器,表明當時釀酒技術已很發達。賈思勰的《齊民要術》(533~544)詳細記載瞭中國古代釀酒、制曲、制醬、漚麻和制取靛藍等多種利用微生物的生產技術。1887年,挪威細菌學傢G.H.A.漢森將純種酵母菌用於生產啤酒,隨後,便有人設計制造瞭便於滅菌的密閉式發酵罐。由於應用R.科赫所創立的微生物純培養技術,人們能夠利用控制特定微生物發酵生產特定產品。19世紀末,E.畢希納證明微生物發酵是由酶催化的化學反應。第一次世界大戰時期建立瞭生產丙酮、丁醇和甘油的發酵工廠,加速瞭工業微生物學的發展。

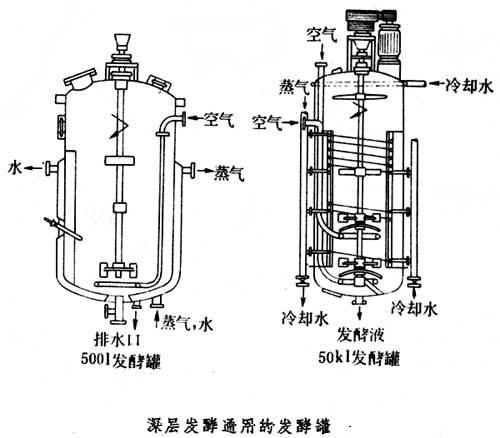

20世紀40年代,開始生產青黴素,這是人類在利用工業微生物方面的又一重大成就。此後,發酵工業中廣泛采用瞭深層培養法進行青黴素的工業化生產並大量制出酶制劑、檸檬酸、維生素、甾體激素及其他抗生素(見圖)。

50年代,隨著分子生物學和遺傳學在工業微生物學方面取得的進展,用發酵法生產谷氨酸獲得成功,並出現瞭核苷酸發酵工業。由於在發酵時采用經過人工改造的微生物,這些微生物的代謝活動可按人類的需要改變,因此稱其為代謝控制發酵。

70年代開始,基因工程和細胞工程等生物工程技術的開發,為人類利用和改造工業微生物展示瞭廣闊的前景,發酵產品的質和量都有明顯的提高,新產品也將不斷湧現。

中國現代工業微生物學是從20世紀20年代開始發展的。50年代以後,傳統的微生物發酵產品有瞭明顯的改良和發展,並逐漸形成比較完善的現代化發酵工業體系。有機酸、酶制劑、氨基酸和維生素等的發酵生產,有的已經接近或達到國際先進水平(見有機酸發酵微生物、酶制劑微生物和維生素發酵微生物)。

基本內容 應用工業微生物的主要部門有:酒精工業、發酵食品工業(釀酒、制蠟、醬豉制造、發酵乳制品、發面、油脂發酵、酸泡菜等)、氨基酸核苷酸發酵工業、有機酸發酵工業、各類工具酶工業、有機化合物微生物轉化工業(如甾體和抗生素的轉化)以及石油發酵工業等。此外,工業微生物還被用於能源開發(如沼氣發酵、采油、產氫發酵)和環境保護。隨著生物工程技術的應用,工業微生物還將涉及化學工業及其他更多的產業部門。為防除有害微生物而研究黴腐與殺菌劑等,以及按工業微生物的生命活動規律設計最佳的工藝過程,都是工業微生物學的研究內容。

意義 工業微生物學為人類科學地利用工業微生物提供瞭理論基礎。發酵工業產品在世界經濟中占有相當重要的地位。由於控制有害微生物每年可避免成百億元的損失。當前的主要問題是盡快采用先進的生物工程技術改造微生物,生產出更多的新產品;把傳統的發酵工業和近代的新技術緊密結合起來,使傳統產品的生產現代化。