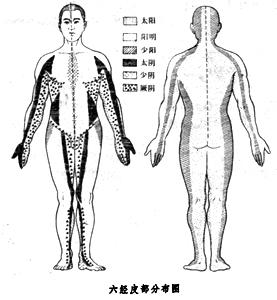

按照十二經脈循行分佈部位而劃分的全身十二個皮膚區域(見圖)。首載於《內經》的《素問·皮部論》。“皮部”,即皮膚之分部的意思,為人體經絡系統的重要組成部分。皮部內充滿經脈,《素問·皮部論》雲:“凡十二經絡者,皮之部也。”在皮部之經脈以浮絡為主,故絡脈與皮部是不可分割的整體。

六經皮部分佈圖<

六經皮部分佈圖<

由於手之三陰三陽皮部與絡脈在上肢,足之三陰三陽皮部與絡脈在下肢,而在臨床實踐中進行望色及切膚時,上下同名經絡皮部是相通的,故稱作“上下同法”,所以十二皮部歸為六經皮部,並專門加以命名。《素問·皮部論》雲:“陰陽之陽,名曰害蜚,上下同法,視其部中有浮絡者,皆陽陰之絡也。”其他經皮部皆以此論述。少陽經皮部名樞持;陽明經皮部名害蜚;太陽經皮部名關樞;厥陰經皮部名害肩;太陰經皮部名關蟄;少陰經皮部名樞儒。此六經皮部名稱和理論與經絡根結終始理論相關,從而形成關、闔、樞理論。關、闔、樞理論描述瞭人體受外邪侵襲後疾病由外而內的傳變規律,從而為創立六經辨證論治體系打下瞭基礎。《靈樞·根結》雲:“不知根結,五臟六腑,折關敗樞,開闔而走,陰陽大失,不可復取。”

皮部的功能與作用首先被覆體表,保護人體,古人稱為“衛外為固”。也就是說皮部有抵禦外界環境中有害於人體的各種“邪氣”的作用,從而使人體保持正常生命活動而不受病。另外,皮部還有分泌汗液、與外界交換物質的功能,古人稱為“行呼吸、司開闔”,從而適應自然環境各種條件的變化。絡脈的舒張與收縮,可使皮膚顏色發生各種變化,以調節人體的溫度變化,從而適應四時氣候條件的交替,同樣屬於皮部的功能。

皮部病候中,若從瘡瘍癤腫、疔、痘、痧、矁及其他皮膚病而論,已經成為皮膚病專科,但在傳統醫學辨證治療中仍要分經論治。由於皮部在人體的表面,與外界環境直接接觸,因此外界各種有害於人體的“邪氣”、“疫癘”、“瘴毒”等,首先是從皮毛侵入人體。《素問·皮部論》雲:“是故百病之始生也,必先於皮毛,邪中之則腠理開,開則入客於絡脈,留而不去,傳入於經,留而不去,傳入於腑,廩於腸胃。”這是形容外邪由外而內,由表而及裡的傳變過程。《內經》中有多篇論述,如《素問》中有《風論》、《熱論》、《調經論》、《繆刺論》等篇;《靈樞》中有《百病始生》、《賊風》等篇。正因為十二皮部歸屬六經皮部,外邪侵入時發病各不相同,這與關闔樞理論密切相關。比如《傷寒論》雲:“太陽之為病,脈浮,頭項強痛而惡寒。”病位在身後項背,故屬太陽經皮部受邪。《素問·熱論》雲:“傷寒一日,巨陽受之,故頭項痛,腰脊強。”二者同為一義。太陽皮部名關樞,在《靈樞·根結》中論述太陽皮部發病為“關折,則肉節瀆而暴病起矣。故暴病者,取之太陽,……瀆者,皮肉宛瞧而弱也”,說明關樞皮部失常而折敗時則皮肉抵禦外邪能力減弱(宛瞧而瀆),因此發病為暴病,即外感急病之意。其他經皮部之發病皆以“闔折”、“樞折”、“關折”而論述,與《傷寒論》各經提綱證及《素問·熱論》所述傷寒熱病各日傳變病候相對照看,有先述內在臟腑之證者,有先言外在經絡之證者,雖所論病候不盡相同,但其意義皆相類似,是逐一深入,由表及裡而論述的。

在臨床實踐中,皮部理論的運用占有十分重要的地位。例如診斷中的望診,其中望色就是望皮部之顏色變化。《內經》中有很多篇論述瞭色診內容。《素問·皮部論》雲:“其色多青則痛,多黑則痹,黃赤為熱,多白則寒,五色皆見,則寒熱也。”這是望色之總綱。《靈樞·五閱五使》及《靈樞·五色》詳細載述瞭望面色而分部檢查之內容。此外,切診中也有切膚之檢查法,《靈樞·論疾診尺》專述此項內容,也散見於其他篇中,是為皮部切診。如“按其手足上,窅而不起者,風水膚脹也。”又如“尺膚粗如枯魚之鱗者,水洗飲也。”即皮膚脫水之狀。在現代臨床診斷方法上依經絡理論所創制的各種診斷儀器,大多首先從皮部檢查開始,無論是電學、磁學、光學、熱學、力學等儀器都是如此。在臨床治療中,除用藥物貼敷等方法治療皮膚病外,主要是在針灸、按摩治療中,通過皮部、經脈的接受力學和熱學的輕微物理性刺激,從而激發人體經絡系統協調陰陽、調整虛實的作用而治療疾病。無論體針、耳針、足針、面針、頭皮針、皮膚針,或者艾灸、拔罐、挑刺、割治、藥熨、水浴、蠟療、泥療等,都是首先作用於皮部的理療方法。現代的一些治療儀也是如此。

從經脈研究的現狀分析,除從形態學角度,利用解剖學方法進行層次觀察外,凡按經絡現象進行實驗研究的內容,大多還隻限於從皮部和絡脈進行研究的階段。所以,皮部理論尚有待於進一步探索。

()