常用發散風寒藥。始載於《神農本草經》。為麻黃科植物草麻黃Ephedra sinica或中麻黃E.intermedia,木賊麻黃E.equisetina的草質莖。

產地和性狀 本品多生於乾旱山地、草地或荒灘及乾枯河床附近,常成片叢生,現亦有栽培。一般於9~111月間割取綠色莖枝,或連根拔起,除凈泥土雜質,根與莖分開,紮成小把,置通風幹燥處,晾至六七成幹,再曬至全幹,切段,但曝曬時間過長則顏色變黃,影響療效。

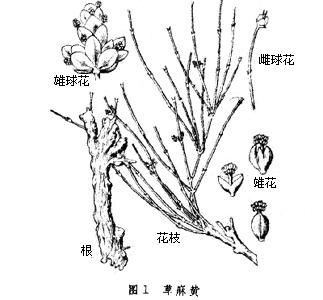

草麻黃的小枝細圓柱形,微扁,少分枝,直徑1~2毫米,有時夾帶少量木質莖。表面淡綠色至黃綠色,有細縱棱線18~20條,手觸之略有粗糙感。節明顯,節間長2~6厘米;節上具膜質鱗葉2枚(稀3枚),長3~4毫米,裂片2,尖三角形,先端灰白色,反曲,基部聯合成筒狀,紅棕色。莖體輕質脆,易折斷,斷面略呈纖維性,周圍綠黃色,髓部紅棕色(圖1)。氣微香,味微苦澀。

圖1 草麻黃

圖1 草麻黃

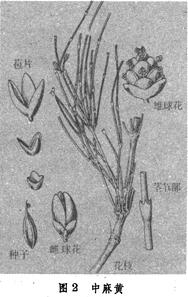

中麻黃的莖多分枝,直徑1.5~3毫米;表面深綠色,有細縱棱線18~28條,手觸之有粗糙感。節上膜質鱗葉長2~3毫米,裂片3,先端銳尖。斷面髓部呈三角狀圓形(圖2)。

圖2 中麻黃

圖2 中麻黃

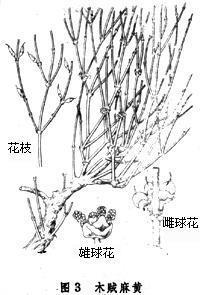

木賊麻黃的分枝較多,直徑1~1.5毫米;表面草綠色至黃綠色,有細縱棱線13~14條,手觸之無粗糙感。節間長1~3厘米,節上膜質鱗葉長1~2毫米;裂片2,短三角形,先端不反卷,基部棕紅色至棕黑色(圖3)。

圖3 木賊麻黃

圖3 木賊麻黃

以上三種藥材主產於河北、山西、陜西、內蒙古及甘肅、新疆等省區。

性味和功能 本品味辛微苦,性溫。歸肺、膀胱經。功能發汗解表,平喘,利水。主治風寒感冒,惡寒發熱,頭痛鼻塞,肢體疼痛,咳喘胸悶,風水浮腫等證。

成分和藥理 麻黃莖含多種生物堿,其中主要有效成分為左旋麻黃堿,其次為右旋偽麻黃堿,另含微量左旋-N-甲基麻黃堿、右旋-N-甲基偽麻黃堿、左旋去甲麻黃堿、右旋去甲偽麻黃堿、麻黃定堿等。並含少量揮發油,油中主成分為松油醇。此外,尚含有揮發性的芐甲胺、兒茶酚鞣質等。

麻黃堿能松弛支氣管平滑肌,興奮心臟,收縮鼻粘膜血管,升高血壓,有擬腎上腺素樣作用。偽麻黃堿有顯著的利尿作用,對平滑肌的解痙作用與麻黃堿相似,升壓作用則明顯減弱。麻黃揮發油有解熱作用,並能抑制某些流行性感冒病毒,松油醇的解熱作用更強。

應用和禁忌 麻黃為辛溫發表藥,最適用於外感寒邪,腠理閉塞,表實無汗之證,常與桂枝相須為用以加強發汗解表之功。對於裡有虛寒證象而又有外感表邪者,麻黃可與附子同用,以收溫經散寒,助陽解表之效。麻黃用於定喘,如配幹薑、桂枝、細辛、半夏等,可治外感風寒,內停水飲之喘滿咳嗽;配杏仁、蘇子、款冬花、桑白皮等,可治風寒外束、痰熱內蘊之咳嗽哮喘;配石膏、杏仁、甘草,則可治外風鬱而化熱,肺氣壅遏失宣,發熱有汗之咳嗽氣喘。近代以麻黃提取物麻黃堿制成口服片劑及註射液,用於支氣管哮喘、過敏性反應和低血壓癥。麻黃用於水腫證候,以外受風邪,內有水濕之全身性水腫為宜,一般與石膏、生薑及白術等同用。麻黃還有解肌發汗,宣肺達邪的作用,凡因風寒鬱表而麻疹透發不暢,或因風寒外襲所引發之風瘙隱疹,均可用本品配其他藥物治療。內服煎湯用量3~10克。發汗解表宜用生麻黃,平喘止咳宜用炙麻黃。本品辛溫發散作用較強,體質虛弱及易於出汗者應慎用;陰虛盜汗、氣虛喘息、高血壓、大出血者禁用。

()