記載一個傢族世系及有關事蹟的書籍。傢譜的起始與氏族門閥制度有重要關係。自魏晉以後,譜牒之學大盛,一些士族門官都以此互為誇耀。鄭樵《通志·氏族略》:“自隋唐而上,官有簿狀,傢有譜系。官之選舉必由於簿狀,傢之婚姻必由於譜系。”“所以人尚譜系之學,傢藏譜系之書。”據統計,《三國志》裴註中所引譜牒便有十餘種。魏晉時賈弼曾廣集群族十八州一百十六郡族譜,共七百一十二卷。但隋唐及其以前的譜牒早已亡佚殆盡,宋元及明代的傢譜也所存寥寥。現在能見到的,主要是清代和民國時期的傢傢譜。

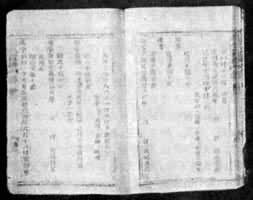

《謝氏傢乘》

《謝氏傢乘》

傢譜的名稱很多,大體唐以前多稱傢譜、傢傳,也有叫傢牒、世傳和譜的,宋代又有宗譜或族譜之謂。到瞭明代,特別是清代以後,名稱更多,如宗譜、世譜、世牒、傢譜、傢乘、傢記、傢志、譜錄、譜略、大宗譜、瓜瓞譜等。有的傢譜按照纂修時序,更標明初譜、老譜、新譜、近譜、續譜。至於合同姓數族為一編的往往稱通譜、統譜、全譜、會譜、大同宗譜。支譜、分譜、房譜或近譜,則限於一房一派,范圍要小得多。此外,還有象清朝皇帝愛新覺羅氏的傢譜,叫做《玉牒》和《星源集慶》。

明清以來的傢譜,其格式均沿襲於宋代,以蘇洵所創體例為本。每部傢譜大體多由譜系、朝廷恩榮、祠宇、傢墓、傳志、藝文等幾方面組成。譜系是傢譜最主要部分,包括族姓源流、世系譜表、移住始末等。朝廷恩榮對凡科舉中式、受命制誥,或“忠義”耆老以及節婦烈女等人物,一一加以載錄。祠宇類記載祠堂及有關族規、傢訓、族產、義莊、義田等。傢墓則指明該族祖先墳墓所在。傳志和藝文收錄族人行狀、墓志銘、傳贊及其有關詩文等著述。傢譜中還往往配以圖表,如世系圖、世系表、祖先像、傢廟圖、義莊圖、墳墓圖等等。

從明清兩代情況看,不論著姓大族,或是支系旁派,幾乎每地每一姓氏都要修造傢譜,甚至連一些少數民族如回族,以及滿族顯貴、蒙古名門等,也紛紛修譜。中國向有“三十年為一世”的說法,故傢譜多規定三十年重修一次,也有超過三十年或不足三十年的。這些,均使傢譜不僅有其地區廣的特點,而且在時間上有它的延續性。

現存的傢譜無確切數字可考。藏於國內外圖書館的估計約在萬種以上,此外還有不少散於私傢手中。在國外,收存最豐的是美國猶他傢譜學會,已有萬餘種(其中相當部分是20世紀70年代中至80年代中在臺灣搜集的傢譜表)。上述傢譜,從纂修時間考察,保存最多的是清代,約有數千種至萬種;其次是民國,亦超過千種;明代以前則不滿百種。從地區看,北方遠不如南方。南方所存傢譜數目尤以江蘇、浙江最為突出,約占現存譜數的一半多。中國修譜的作法,也傳到朝鮮、越南和當時的琉球,現在中外圖書館,往往藏有這些國傢的傢譜。

譜牒之學是歷史學的邊緣學科,現存的大量傢譜為史學研究提供瞭珍貴的資料,並對社會學、民俗學、人文地理和遺傳學,有重要參考價值。