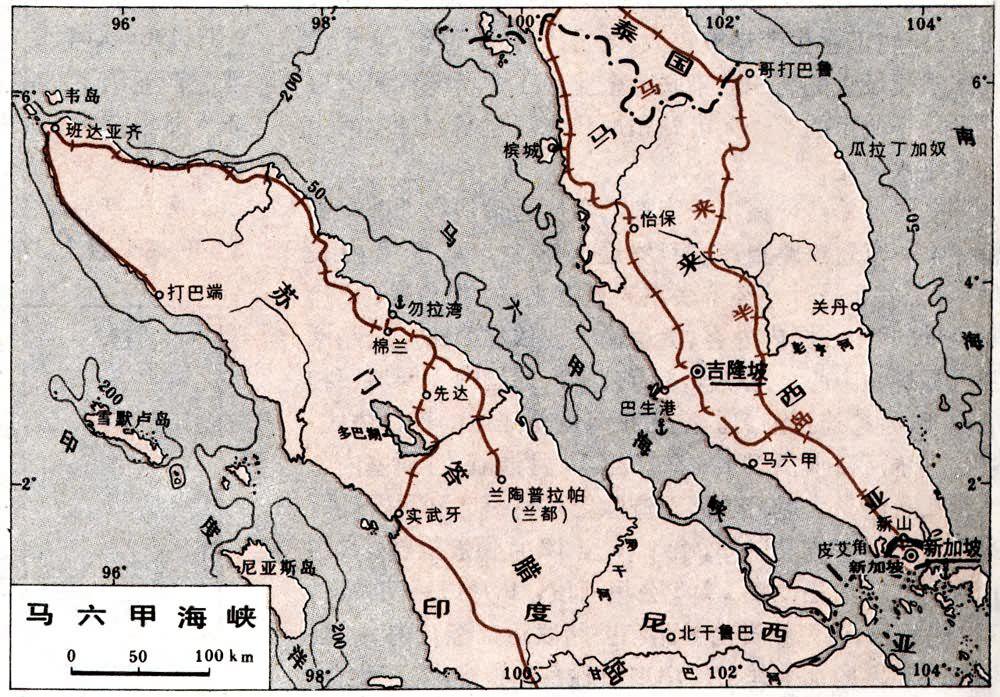

亞洲東南部重要海峽,因臨近馬來半島南岸的古代名城麻六甲而得名。位於馬來半島和蘇門答臘島之間,是溝通太平洋和印度洋的天然水道,經濟和戰略地位非常重要。海峽從西部的韋島至東部的皮艾角,長1080公裡,包括新加坡海峽,全長1185公裡。西北部寬達370公裡,東南端寬僅37公裡,海峽呈喇叭形。底部平坦,多為泥沙質。蘇門答臘和馬來半島沿岸有少數巖石構成的小丘陵,其餘多為低平原和沼澤,兩岸河流眾多,河口淤積嚴重,有大片泥灘,生長茂密的紅樹林。水深自東南向西北遞增,主要要深水航道偏近馬來半島一側,水深25~151米,至安達曼海盆深達200米,靠近蘇門答臘一側,一般水深27米,很少超過37米。流速緩慢,每小時2.8~3.7公裡。峽中大部分為半日潮。氣候炎熱,年平均氣溫25℃以上,年較差和月較差小。雨量豐沛,年降水量1940~2575毫米。處在赤道無風帶,全年大部分時間風力微弱,平均風力為1~3級。4~5月和9~10月的季風轉換期多出現地方性雷陣雨;西南季風期偶爾有“蘇門答臘風”,暴風驟雨,但持續時間不長。

公元初年,中國船隻已航行馬六甲海峽。4世紀,阿拉伯人開辟瞭從波斯灣與紅海橫渡印度洋,穿過海峽而抵達中國及馬魯古群島(盛產丁香、胡椒,有“香料群島”之稱)的航線,即“香料之路”。隨著來往船隻的增加,海峽的地位日趨重要。7~13世紀,成為東西方海上交通必經之地。15世紀初,明朝航海傢鄭和下“西洋”,數次經過海峽,出入印度洋,遠達非洲大陸東岸。15世紀末至16世紀初,葡萄牙殖民者最先侵入海峽地區,繼之荷蘭、英國先後占領沿岸各地,並為東侵跳板。第二次世界大戰期間,被日本帝國主義控制。戰後成為國際重要通航海峽之一。50年代以來,通過海峽的航運十分繁忙。據新加坡港1980年統計,通過海峽的船隻有6萬餘艘(77%的船隻在新加坡停靠),其中貨船占56.2%,油船占27.3%,散裝船占3.3%,各種小船占12.6%,客輪占0.6%;有50多個國傢的船隻通過海峽,日本最多。通過海峽的貨物大多是運往日本的石油和礦產品。日本所需70%以上的中東石油和美國從東南亞進口的橡膠和錫都途經海峽。