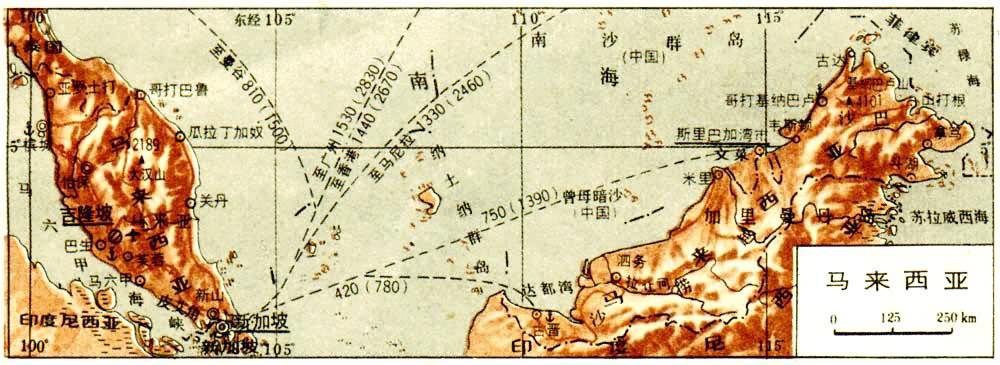

亞洲東南部國傢,位於南海沿岸。由馬來半島南部的馬來亞(簡稱西馬)與婆羅洲北部的沙撈越和沙巴(簡稱東馬)組成。面積329589平方公裡(西馬131794平方公裡,東馬197795平方公裡),人口1520.4萬(1984)。首都吉隆玻。

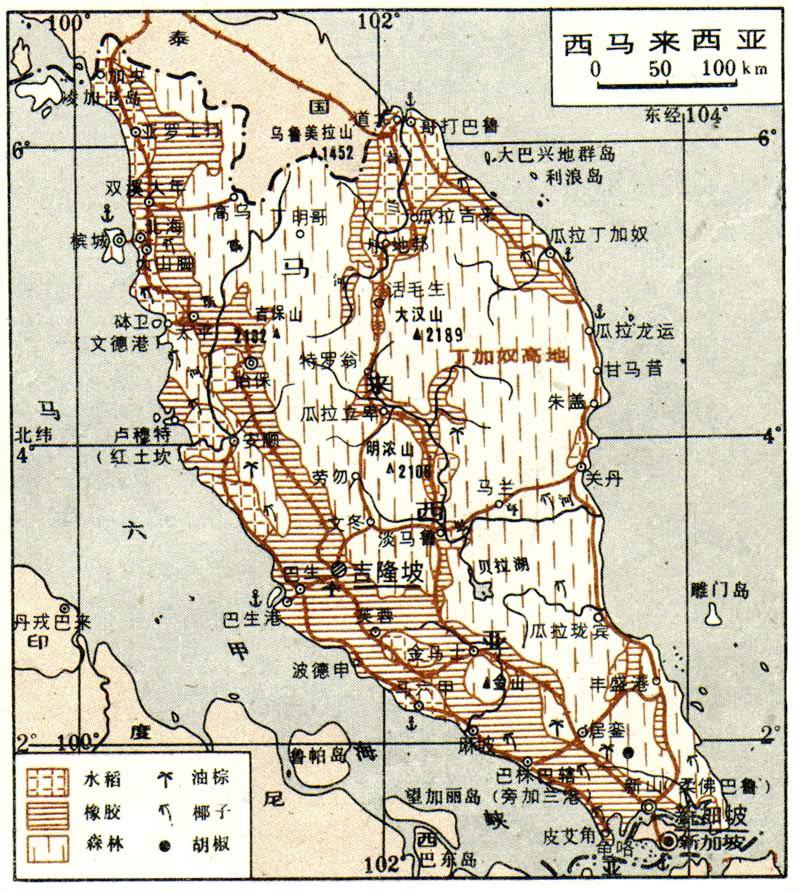

自然條件 地形 東、西馬之間隔著南海,相距750公裡。位於巽他古陸中部,巽他弧貫穿全境。巽他弧西段作西西北—東南走向,有8條駢列山脈,縱貫馬來半島,構成半島的中脊,並向東西兩側降低,北部地勢又較南部為高。吉保山脈為主軸山脈,由花崗巖構成,東西兩側形成世界最大的兩個錫礦帶。半島西海岸濱馬六甲海峽,沿海平原沖積層深厚,寬20~30公裡,沼澤綿延,逐步墾殖為國內重要的稻田區。海岸多紅樹林。山脈延伸入海,形成浮羅交怡、檳榔嶼、邦咯等島群。半島東北部為廣闊的丁加奴高地,其中大漢山海拔2189米,為西馬最高峰。高地東臨南海,海濱平原狹窄,低丘形成岬角,多沙質海灘,有木麻黃林。半島南部丘陵星散,平原稍有起伏。巽他弧東段和西南—東北走向,構成沙撈越與印度尼西亞加裡曼丹隔界的伊蘭山脈,東北進入沙巴直抵南海海岸,稱克羅克山。東馬地勢從內地往沿海逐漸降低,沙撈越由東南向西北傾斜,沙巴由中部向東西兩側遞降。伊蘭山脈西段較低,多埡口;東段地勢陡峻。克羅克山西段多峽谷,東北端的基納巴盧山由花崗閃長巖構成,海拔4101米,為馬來西亞最高峰。克羅克山東坡的地塹谷形成丹南、建寧歐、蘭瑙等8個山間盆地,為沙巴主要耕作區。沙撈越海濱平原寬廣,河汊及沼澤密佈,為州內糧食與木材生產基地。沙巴東臨蘇祿與蘇拉威西兩個深達3000~5000米的海盆,海岸線曲折,多天然良港。

氣候 以赤道雨林型為主,北緯5°以北有熱帶季風型。高溫多雨,相對濕度大。年平均氣溫沿海低地26~30℃,內地山區22~28℃。全境雨水充沛,年降水量2000~2500毫米,西馬最高可達3000毫米,東馬最高可達4000毫米。西馬吉保山脈以東、東馬山地北坡,當東北季風迎風面,降雨最多。全境東北季風期占年降水量的40~60%,11月至翌年1月為降雨最高峰,月降水量可達500~650毫米;西南季風期,雨量最少的7月仍不低於100毫米;兩個季節轉換期,地方性對流加強,多雷陣雨,月雨量可達200~400毫米。降雨變率大,有時出現連續半月至1個多月的旱天。平均年蒸發量1000~1500毫米。

水系 西馬河流以吉保山脈為分水嶺,東側河流主要有彭亨河與吉蘭丹河,均註入南海;西側河流以霹靂河最長,註入馬六甲海峽。河流沿岸墾伐采礦,水土流失,河床淤積,易泛濫,幾無航運。霹靂河中上遊建有珍德羅與丁明歌等水庫與電站。東馬河網較密,利於航運。主要河流有拉讓河和基納巴唐岸河。南海水系的拉讓河長592公裡,為全國第一大河。盧帕河下遊50公裡段水面寬4~5公裡,為全國最寬的河流。蘇祿海水系的基納巴唐岸河,水力資源豐富。

居民 在過去的兩個多世紀裡,殖民者不斷從海外遷入大量移民,人口增長率高。第二次世界大戰後,人口入境基本停止。1975~1981年人口平均年增長率為23‰。人口構成年輕化,1980年15歲以下的少兒占人口41.1%,15~29歲的人口占29.7%。全國人口的82%分佈在西馬,平均每平方公裡84.6%人。城市人口占總人口的35%。

全國有30多個民族,馬來人、華人、印度人與巴基斯坦人占多數,1980年各族占人口的比重:馬來人53%,華人35%,印度人與巴基斯坦人10%,原住民族及其他民族人占2%。馬來人主要分佈於西馬來西亞和沙撈越,經濟活動以農、牧、漁及沿海貿易為主,鄉村人口比重大,獨立以來,逐步提高本民族的城鎮人口比重和政治經濟地位。華人大量入境主要在采錫業興起的近百年內,經濟活動領域廣泛,分佈遍及全國,城鎮人口比重大。印度人大量入境始於橡膠種植業的興起,主要分佈在西馬來西亞,職業范圍狹窄,分佈地區限於城鎮、市郊及種植園。原住民族人數最多的是伊班人(亦名海達雅克),人口30多萬,散佈於河邊及沿海。

主要語言有馬來語、華語、泰米爾語和英語。馬來語是國語和官方語言。英語亦為學校必修課。伊斯蘭教為主要宗教,此外有佛教、印度教和基督教。

發展簡史 西馬開發早於東馬。公元前在接近海上交通線的地區,已出現原始商品生產和對外貿易。公元初年,橫貫克拉地峽的交通線以吉打河口為中途停泊站,逐步形成港口,以出口熱帶竹木、香料和錫而著名。通航范圍達到印度、阿拉伯和中國。西馬北部相繼出現有羯荼、狼牙脩、盤盤、丹丹等王國,生產日益發展,對外貿易初具規模。東馬約在6~7世紀興起婆利王國,與中國有海上來往,沙撈越西南地區有對外貿易和鑄鐵業。15世紀西馬南部興起滿剌加王國,商業興盛。貿易范圍遠達中國、印度、西南亞和非洲東部。其港埠沿馬六甲河口伸展6.5公裡,人口達4萬多,通行84種語言,迅速發展成為東南亞最大的國際商港。古代馬來西亞的經濟活動以對外貿易最為活躍,而以轉口貿易占大宗。16~17世紀葡萄牙、西班牙與荷蘭等殖民者先後入侵。18世紀80年代後淪為英國殖民地,並把西馬分為海峽殖民地、馬來聯邦與馬來屬邦3部分;東馬分為沙撈越與北婆羅洲兩地區。海峽殖民地包括檳榔嶼、馬六甲與新加坡。殖民者在此開辟港口,開采錫礦,建立橡膠種植園,修築公路和鐵路。1941~1945年被日本侵占。1948年2月1日成立馬來亞聯合邦,新加坡為英國直轄殖民地。1957年8月31月馬來亞聯合邦獨立。1959年6月3日新加坡成立自治邦。1963年9月16日馬來亞、新加坡、沙撈越與沙巴(北婆羅洲改稱)組成馬來西亞聯邦(1965年新加坡退出)。

經濟地理 經濟以農業為主。獨立以來,不斷調整經濟部門結構,實行種植多樣化,改變過去的單一經濟結構。1971~1982年國民生產總值中,三大部類的比重是:農、林、漁、礦由36%減為25.8%;加工制造業由14.3%增為20.6%;建築、交通運輸、金融商業及各類服務由36.6%增為45.8%。1981年國內生產總值242.26億美元,人均收入1640美元。馬來西亞的錫、天然橡膠和棕油的產量與出口量均為世界第一,胡椒出口量也居世界前列,石油產量僅次於印尼,居東南亞第二位。

女工正在割膠

女工正在割膠

農業 以種植業為主,熱帶經濟作物占重要地位。1980年耕地面積414.23萬公頃,占土地面積的12.6%,占可耕地面積的30.6%。其中橡膠占耕地面積的50.5%,油棕、椰子、可可、胡椒與煙草合占32.4%,稻米占14.3%。80年代初,提出“四加一”的種植政策,著重發展橡膠、油棕、可可、椰子和稻米。橡膠、油棕、椰子、煙草和稻米種植面積的85%以上分佈在西馬,可可和胡椒主要在東馬。橡膠自1968年以來,歷年產量占世界總產量的40%以上。橡膠園遍及各州,以西馬吉保山脈東西兩側最多,分佈於海拔300米以下的山麓淺丘或階地。油棕種植面積和產量的增長速度較快,80年代初棕油占世界總產量的60%以上。油棕分佈於北緯5°以南,特別是西馬南半部的低地,如柔佛和彭亨內地原始林墾殖區、雪蘭莪和下霹靂的沿海平原,以及東馬沙巴的鬥湖及山打根新墾區。可可一部分在西馬的椰子園中間作,大部分在沙巴的肥沃火山土建立新園。稻米主要種植在西馬沿海平原、內地河谷及淺丘地帶,生產受天氣及病蟲害影響,種植面積和產量時有伸縮,80年代初稻谷種植面積的28.6%為雙季稻。大米自給率由1960年的50%,逐步提高到1980年的92%。

林業 1985年森林面積2182萬公頃,西馬占28.4%,沙巴占20.7%,沙撈越占50.9%。全國森林覆蓋率為66.2%。其中西馬、沙巴和沙撈越森林覆蓋率分別為47%、59.3%和91.3%。大致以海拔300~500米為界,以上為保育林,以下為生產林。森林面積的50%為永久林場,34%為生產林,15.9%為保育林(國傢公園及自然保護區),蓄材量近10億立方米。已利用的經濟樹種有70多種,以龍腦香科為主,約占木材出口量的90%。80年代控制采伐與改變出口結構,西馬出口鋸木,東馬出口原木。1985年生產原木2950萬立方米,鋸木590萬立方米;出口原木1958萬立方米,鋸木264萬立方米。

工礦業 殖民地時期建有采礦、電力、冶煉、機械、車輛、船舶修造和農產品加工等工業。獨立後新建有采銅、海底石油和天然氣開采、石油煉制、鋼鐵、建築材料、紡織與電子工業等。采礦業以錫和石油為主,其次有鐵、鋁土、金、銅、鈦等,除石油與銅的開采量上升外,其餘開采量不穩定。原礦或精煉礦大部分出口。錫產量長期居世界首位,但產量在逐年減少,1985年產量36880噸,占世界總產量22.3%。鐵礦自1921年開始采掘直到60年代產量一直居東南亞首位,現已日趨枯竭,產量銳減,1985年鐵礦砂產量18萬噸。銅礦位於沙巴州基納巴盧山南坡的馬穆,為露天斑巖銅脈礦,1975年投產,1985年銅礦石產量11萬噸。石油開采始於沙撈越陸上米裡油田,現已枯竭。60年代末先後在東、西馬的南海大陸架開采石油與天然氣。1983年初估計石油儲量約4.5億噸,天然氣9628.8億立方米,主要分佈在沙撈越、沙巴和丁加奴的南海大陸架,國傢規定每年開采儲量的1.75%。煉油廠設在沙撈越的魯東、森美蘭的波德申、瓜拉丁加奴及馬六甲,年煉油能力1000萬噸左右。

制造業約占國內生產總值的1/5,主要產品有橡膠制品和水泥等,還發展瞭冶金、機械和電子工業等。工業多數集中在西馬的西海岸帶,已建起檳城—北海、太平—怡保、吉隆坡—巴生、馬六甲、芙蓉—波德申、新山等初具規模的工業基地;東海岸的工業基地在關丹。古晉、哥打基納巴盧、鬥湖等為東馬工業基地。檳城巴六拜出口加工區為電子工業中心。主要電廠分佈在西馬礦場、種植園與城鎮集中的西海岸帶。全國裝機容量近155.3萬千瓦,1981年發電量95億度,其中水力發電占30%。

交通運輸 公路占主導地位,1981年公路總長23714公裡,80%以上裡程為瀝青及混凝土路面。西馬占公路總長77%。主幹線聯邦大道有縱貫半島的2條線路和橫跨半島3條線路,其中有3條也是2號和18號亞洲公路的境內段,這些公路聯系西馬各主要城鎮、礦場和種植園。1982年建成通車的檳威公路大橋,從北海到檳城,長13.5公裡,為世界第三跨海長橋,是1號聯邦大道兼2號亞洲公路的重要旁延。東馬公路占總長度23%,主要有西南、中、東北3段線路,分別連接沿海與內地城鎮。鐵路總長2300餘公裡,絕大部分在西馬,為1米制窄軌,有2條南北行幹線,西幹線大致與聯邦1號公路並行。東馬為輕便鐵路,溝通沙巴南海沿岸與內地城鎮。海運為原產品出口的重要渠道,海港眾多,以西馬的西海岸和東馬的東西兩端港口最重要,主要有西馬的巴生港、檳城港、巴西古當和關丹港,前3個港口有集裝箱碼頭;東馬有山打根、哥打基納巴盧、古晉和泗務等。國內大小機場100多個。吉隆坡、檳城、哥打基納巴盧和新山有國際機場。

對外貿易 歷年貿易總額及人均貿易額居東南亞第二位。出口以原產品為主,有石油、橡膠、木材、錫錠、棕油和紡織品等。進口以機械、運輸設備、礦物燃料等占較大比重。主要貿易對象是日本、美國、新加坡、英國和澳大利亞。

地區經濟差異 東、西馬的經濟差異很明顯。論土地面積,東馬大於西馬50%;論人口數量西馬約為東馬的5倍;提供國民生產總值西馬約為東馬的4倍。東、西馬內部地區差異亦頗分明,主要見於西馬的中央山脈東、西兩側,東馬的東、西兩部分。①西馬西部。位於馬六甲海峽東岸,包括玻璃市、吉打、檳榔嶼、霹靂、雪蘭莪、森美蘭、馬六甲、柔佛8州及吉隆坡聯邦直轄區。占全國面積20.5%,人口69.7%。華人、印度人大部分居此,城市人口以華人占多數。本區開發歷史悠久。吉打平原與雪蘭莪沿海平原是國內重要稻作區。內地山麓地帶集中瞭全國絕大多數的礦場、種植園、公路、鐵路、工廠、城鎮以及主要電站。海峽沿岸有全國主要港口巴生港、檳城港和巴西古當港,吞吐量約為全國的70%。②西馬東部。濱臨南海,包括吉蘭丹、丁加努、彭亨等5州,占全國面積19.4%,人口14.7%。獨立前,除吉蘭丹三角洲的稻作、丁加奴內地的鐵礦、城鄉民族工藝及沿海漁業外,資源開發很少,生產水平不高。獨立後,修建公路,改善瞭城鄉之間以及對西部地區的交通聯系,新辟關丹深水港,內地開辟珍卡等墾殖區,特別是70年代起,丁加奴沿海開采石油與天然氣,建立石油工業基地,為本地的經濟發展奠定瞭良好基礎。③東馬西部,即沙撈越州。占全國面積37%及人口8.7%。城鎮小而稀疏,集中於海岸內側河流下遊。多河口港埠,河流為重要交通線。石油與胡椒產量居全國首位,民都魯新建有全國最大液化天然氣廠及和東盟合營的尿素廠。④東馬東部,即沙巴州。占全國面積23.1%,人口6.9%。多火成巖與金屬礦,沿海有石油與天然氣;河流富水力資源;森林覆蓋率居各區首位,木材提供本地區出口總值的50%以上。谷地土肥草茂,農牧業較盛,大力發展油棕與可可。沿海水產豐富。海岸線最曲折,多天然港灣和良港。文萊灣江的納閩島原為沙巴州直轄縣,島上的維多利亞港是婆羅洲北岸各港的轉運站。70年代建立船塢,為沙巴海上鉆探石油的服務基地。80年代升為聯邦直轄區。