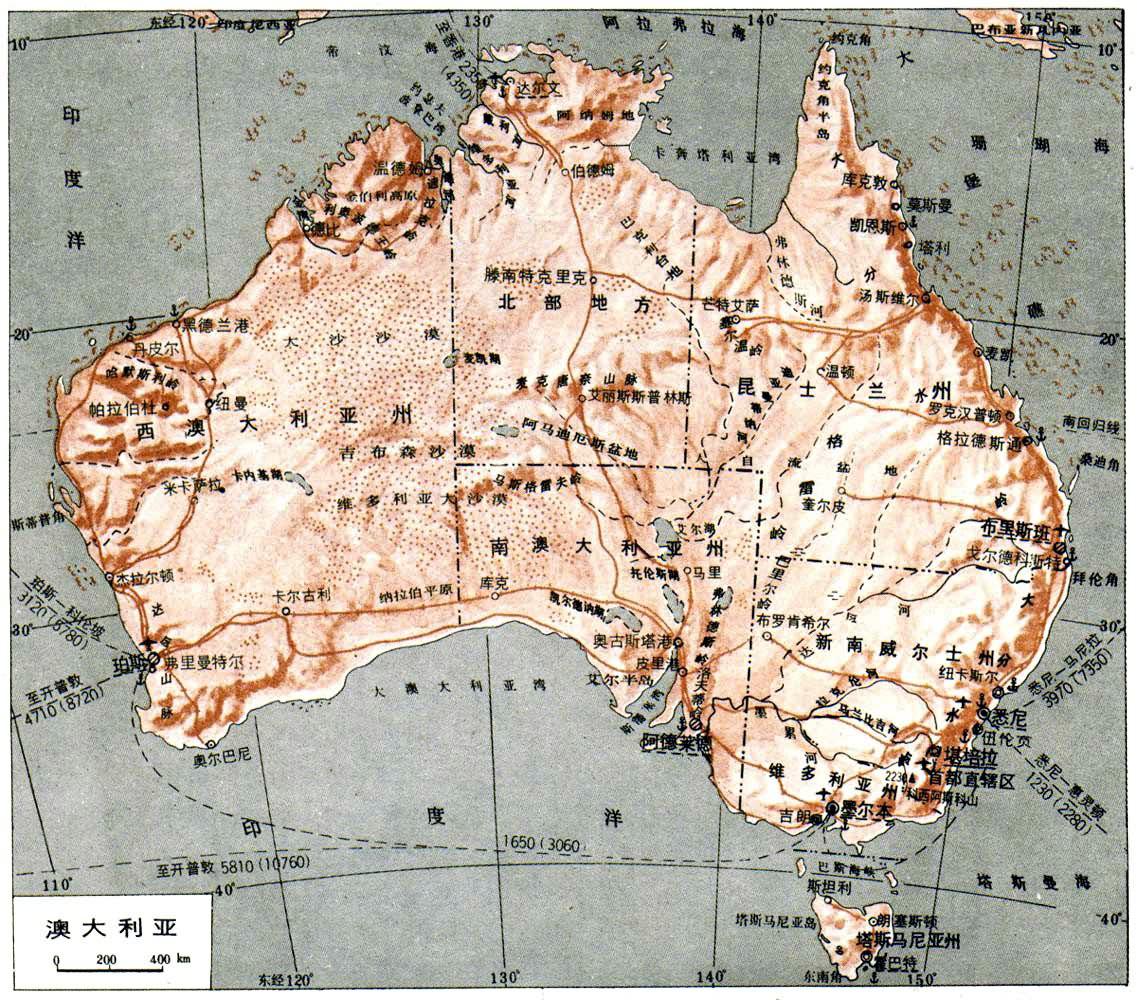

大洋洲最大國傢。北臨帝汶海和阿拉弗拉海,西、南臨印度洋,東瀕珊瑚海和塔斯曼海。領土包括澳大利亞大陸和塔斯馬尼亞島等周圍島嶼。東西距離約4000公裡,南北約3860公裡(包括塔斯馬尼亞島)。面積768.2萬平方公裡,居世界第六位。人口1554.4萬(1984)。全國劃分為6個州和2個地區:新南威爾士州、維多利亞州、昆士蘭州、南澳大利亞州、西澳大利亞州、塔斯馬尼亞州、北部地方和首都直轄區。首都坎培拉。

自然條件 地形 全境平均海拔300米,87%的面積低於500米,海拔1000米以上的山地面積不到1%,為地表起伏最和緩的大陸。自西向東明顯可分為三大地形區:①西部高原。大陸上最古老的部分,和古陸臺范圍大致相符,包括西澳大利亞州、北部地方大部、南澳大利亞州西半部和昆士蘭州西北端,約占大陸面積60%。地形平坦,一般海拔200~500米,隻有部分山區海拔1000~1200米,其間沙漠與半沙漠占大陸面積的35%。高原西南部有縱向的達令山脈,西北部有哈默斯利嶺。北部有金伯利高原和阿納姆地,前者多河流切割而成的平頂臺地,其西南為利奧波德王嶺。高原東部有麥克唐奈山脈和馬斯格雷夫嶺,位於其間的阿馬迪厄斯盆地是一片砂礫平原,為阿馬迪厄斯鹽沼所在,其中有艾爾斯山,約居大陸中心,為世界上最大的獨塊巖體(見彩圖)。

澳大利亞西部的艾爾斯石

高原東南端的南澳斷裂山地包括弗林德斯嶺和洛夫蒂嶺,後者向東北延伸為巴裡爾嶺。高原南部有寬廣荒蕪的納拉伯平原直逼海岸。②中部平原。自卡奔塔利亞灣向南,縱貫大陸至南澳大利亞州東南部海岸,面積約占大陸面積的25%以上,平均海拔150米,艾爾湖湖面降至海平面下15米,湖盆為全大陸最低點。整個中部平原被低山分隔成3個區域。北部為卡奔塔利亞平原,海拔略高於海平面。以南隔塞爾溫嶺,是艾爾湖盆地,是世界上最大的內流盆地之一。河流均流註盆地西南的艾爾湖和其他鹽沼,並在到達湖區之前形成大面積網狀水道,稱為河道地區。以上兩區域都有很多地下水自流湧泉,與大自流盆地重合。南部在巴裡爾嶺和格雷嶺以南,為墨累-達令河盆地,全國最主要的農業地區。③東部山地。北起約克角半島,沿東海岸向南伸延,至維多利亞州西南部,為一系列山脈、臺地和谷地錯綜交接的弧形狹長地帶。其旁支山地在大陸東南端沒入巴斯海峽,然後在塔斯馬尼亞島重現。東部山地又稱大分水嶺地區,約占全大陸面積15%。山地南北蜿蜒3000公裡,寬度150~300公裡,最寬處在昆士蘭州南部,達600公裡以上,海拔800~1000米,最高峰科西阿斯科山海拔2230米,為全大陸最高點。

澳大利亞西部的艾爾斯石

高原東南端的南澳斷裂山地包括弗林德斯嶺和洛夫蒂嶺,後者向東北延伸為巴裡爾嶺。高原南部有寬廣荒蕪的納拉伯平原直逼海岸。②中部平原。自卡奔塔利亞灣向南,縱貫大陸至南澳大利亞州東南部海岸,面積約占大陸面積的25%以上,平均海拔150米,艾爾湖湖面降至海平面下15米,湖盆為全大陸最低點。整個中部平原被低山分隔成3個區域。北部為卡奔塔利亞平原,海拔略高於海平面。以南隔塞爾溫嶺,是艾爾湖盆地,是世界上最大的內流盆地之一。河流均流註盆地西南的艾爾湖和其他鹽沼,並在到達湖區之前形成大面積網狀水道,稱為河道地區。以上兩區域都有很多地下水自流湧泉,與大自流盆地重合。南部在巴裡爾嶺和格雷嶺以南,為墨累-達令河盆地,全國最主要的農業地區。③東部山地。北起約克角半島,沿東海岸向南伸延,至維多利亞州西南部,為一系列山脈、臺地和谷地錯綜交接的弧形狹長地帶。其旁支山地在大陸東南端沒入巴斯海峽,然後在塔斯馬尼亞島重現。東部山地又稱大分水嶺地區,約占全大陸面積15%。山地南北蜿蜒3000公裡,寬度150~300公裡,最寬處在昆士蘭州南部,達600公裡以上,海拔800~1000米,最高峰科西阿斯科山海拔2230米,為全大陸最高點。

海岸線總長36735公裡(包括大陸和塔斯馬尼亞島)。大陸西北海岸金灣至南海岸斯潘塞灣線以東(包括塔斯馬尼亞島)為海岸比較曲折、天然港灣較多的下沉海岸;此線以西是海岸平直、多沙嘴的上升海岸。東北海岸外有珊瑚礁和紅樹林分佈,其中大堡礁是世界最大的珊瑚礁。東南海岸為寬闊的海灘和溺谷型海岸相交替。南海岸東段有很多潟湖,西段則平直荒涼。

氣候 澳大利亞領土的三分之一位於南回歸線以北,屬熱帶氣候,餘屬副熱帶和溫帶。整個大陸除沿海地帶,特別是東南沿海受海洋影響較大外,大部分地區氣候幹熱、大陸性顯著。冬春兩季(6~11月),北部和中部地區,在副熱帶高壓下沉氣流控制下,降水稀少,氣候幹旱,東南角和西南角則盛行西風,溫度較低,降雨較多。夏秋季(12月至翌年5月)副熱帶高壓帶南移,大陸南部地面普遍增溫,氣候變幹,北部沿海地區則引來瞭海洋暖濕氣流,雨水較多,這時東部海岸也有較多的降水。最熱月1月平均氣溫北部29℃,南部18℃,內陸大部分地區在30℃以上。昆士蘭州的克隆卡裡附近,最高紀錄達51℃以上。最冷月7月平均氣溫北部24℃,南部10℃,最低在東南部山地,隻有5℃。

全國大部分地區雨水稀少,平均年降水量470毫米,是世界降水量最少的大陸。地區分佈很不均勻,在大分水嶺、大陸西南角和塔斯馬尼亞山地雨量較豐富,尤以昆士蘭州東海岸最多,塔利的年降水量最高紀錄約4500毫米,塔斯馬尼亞西部山區約3600毫米。最幹旱的地區艾爾湖附近,不足125毫米。大陸西部和廣大內陸降水不足,加上地面蒸發旺盛,成為幹旱、半幹旱地區。

水系 由於氣候幹旱,境內水網稀疏,無流區面積大。多流程短和季節性河流,全國共有240多條大小河流分屬3個系統:①沿岸河流。主要分佈在東部、東南部、塔斯馬尼亞島和北部海岸。東部河流都源出大分水嶺東坡,由於降雨豐富,各河均有較大水量,但源短流急,大都隻有地區性意義,其中以昆士蘭州的伯德金河、菲茨羅伊河流域較寬廣;發源於雪山的斯諾伊河上源建有重要的水利設施。北部河流水量也較大,主要有流註帝汶海的維多利亞河、奧德河、戴利河,流註卡奔塔利亞灣的弗林德斯河等。南部主要河流有維多利亞州的亞拉河。大澳大利亞灣沿岸沒有河流。西部海岸大都是季節性河流,其中一些甚至全年幹涸;西南部的斯旺河和許多小河對農牧業生產有重要價值。②墨累-達令河水系。是全國最大水系,流域面積達105.7萬平方公裡。墨累河幹流發源於雪山山脈,長2600公裡,全河水系經昆士蘭州、新南威爾士州、維多利亞州至南澳大利亞州南流入海。主要支流有達令河、馬蘭比吉河等。此水系流經人口集中的大陸東南部平原地區,為農牧業發展提供瞭充足的水源。③內流水系。廣大內陸雨量少、變率大,蒸發強烈,河水流不到海洋便註入鹽湖或沒入沙漠。最大的內流河為流註艾爾湖的迪亞曼蒂納河,它在昆士蘭州西南部的河道地區形成縱橫交錯的季節河。在西部高原也有若幹內流小水系。

全境湖泊數百個,可分4類:①常年積水的冰川湖和火山口湖,前者有塔斯馬尼亞島的大湖、雪山上各湖;後者在昆士蘭州、維多利亞州均有分佈。②泛濫平原湖,如達令河畔的梅寧迪附近各湖,墨累河上的維多利亞湖等。③時令湖,分佈於大陸中部和南部幹旱地區,以艾爾湖最大,湖面大小隨降水多少而變化不定。西澳大利亞州的“湖區”為過去河谷的殘留,水量較少,大部分時間幹涸。④海岸潟湖,如墨累河口的庫龍潟湖和亞歷山德裡納湖以及吉普斯蘭海岸和新南威爾士州海岸的一些湖。

土壤 多數地區土壤較貧瘠。約占全國60%的土地是未經開墾的荒漠土和生土,36%為肥力較低的淋溶土,隻有4%為肥沃的火山紅壤和黑土。土壤區大致自沿海至內地形成幾個大同心圓,外緣是濕潤區的淋溶土壤,主要有灰化土、磚紅壤、火山紅壤等;中間兩圈是半濕潤區的紅褐土、黑土以及半幹旱區的粘質灰棕壤和澳大利亞特有的桉灌叢土;內圈為廣大內陸幹旱區的石礫沙漠土和沙漠壤土等。對澳大利亞農業起重要作用的是紅褐土和黑土,前者分佈於大陸東南和西南的冬雨地區,後者分佈在熱帶、副熱帶夏雨地區的昆士蘭州南部、新南威爾士州北部的臺地西坡,以上地區構成小麥耕作和養羊混合農業的主要地帶。

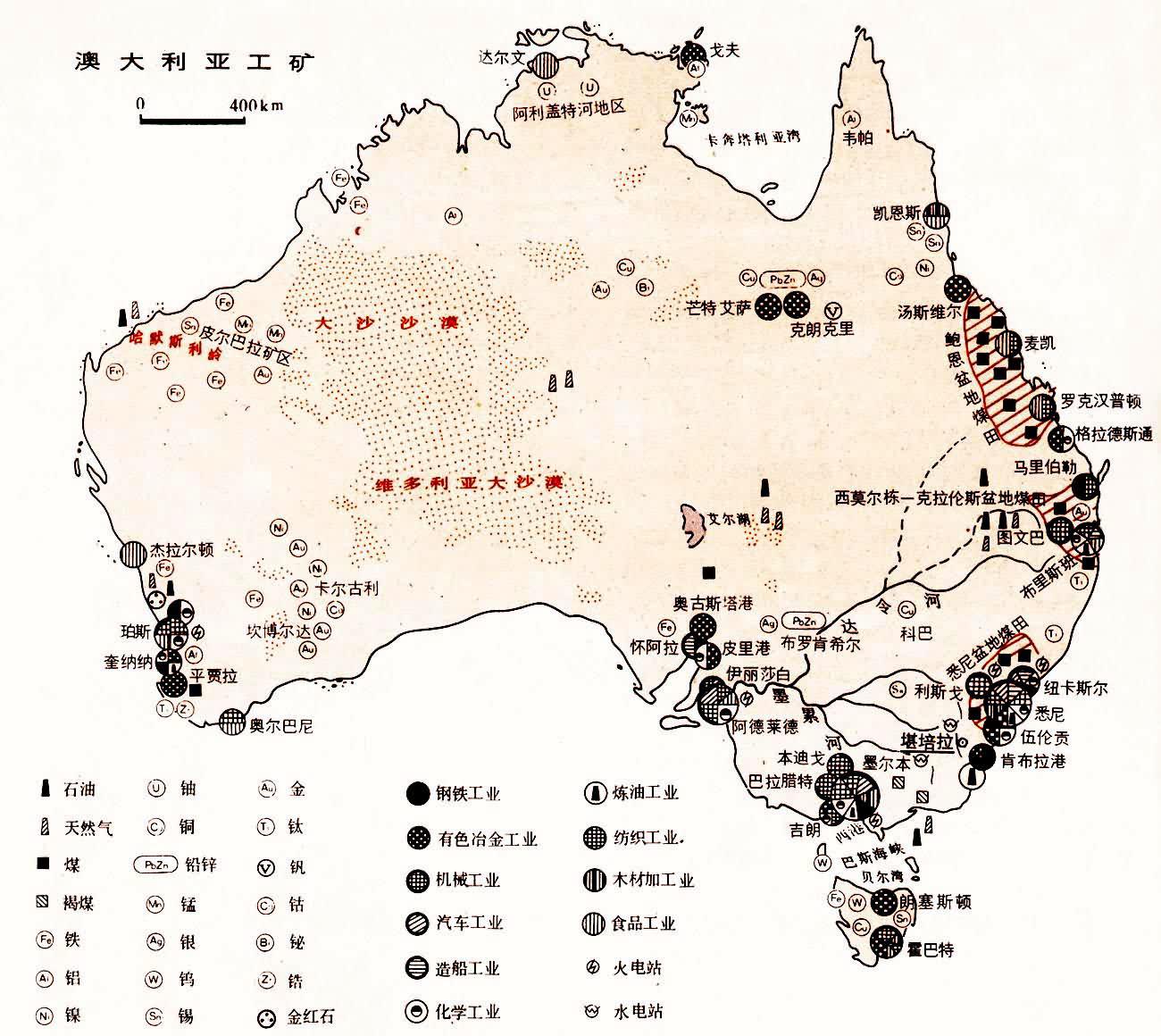

礦產資源 鐵、鋁、鎳、鈾等礦藏均居世界前列,煤、銅、鉛、鋅、錳、銀、錫、鎢等礦藏亦相當豐富,石油、天然氣、磷酸鹽等近年也有重要發現。礦藏主要分佈在3大地區:①西部地區,西澳大利亞州古老的前寒武紀巖層中有十分豐富的鐵、錳、金、鎳、鎢等礦,西海岸大陸架有石油和天然氣;②中部地區,自卡奔塔利亞灣岸至艾爾半島的古結晶巖層中富藏銅、鉛、鋅、鈾、鐵等礦;③東部地區,自約克角至塔斯馬尼亞島弧形地帶,包括東部山地和山前盆地,大部為古生代地層,有大鋁土礦以及銅、錫、鎢等礦。沉積盆地富煤礦,巴斯海峽還有石油和天然氣,東海岸中段海灘的金紅石、鋯石、獨居石、鈦鐵礦等砂礦著稱於世。

居民 人口稀少,勞動力缺乏。全國平均人口密度每平方公裡2人,遠低於世界平均數。分佈極不平衡,約90%分佈在自沿海至內地120公裡距離的范圍內,其中70%以上集中在自凱恩斯至阿德萊德的東部和東南部海岸帶上。其他廣大地區人煙稀少,有些地區無定居人口。遠於距海250公裡的重要居民點大都是人口很少的礦業或農牧業城鎮。按行政區劃,新南威爾士州和維多利亞州的人口最密,分別為每平方公裡17.34人和6.5人,西澳大利亞州隻有0.5人,北部地方密度最低,僅為0.09人。

澳大利亞是世界上城市化程度最高的國傢之一。它1982年城市人口占全國人口86%,悉尼、墨爾本、佈裡斯班、阿德萊德、珀斯、紐卡斯爾、堪培拉、伍倫貢、霍巴特、戈爾德科斯特和吉朗11個城市集中瞭全國人口的70%,而悉尼、墨爾本、佈裡斯班3市共計700多萬人,占全國人口近半數;其餘多為2萬至10萬人的小城市。

居民95%以上是白種人,主要是英國等歐洲人的後裔。此外,還有少數土著居民和中國移民。居民多信奉基督教。英語為官方語言 。歐洲人移民歷史不到200年,入境移民數已達500萬人以上,其中,1945~1981年移入並定居的人口有300多萬人,這些移民及其後代共占第二次世界大戰後全國人口增加數的50%以上。人口增長率在第二次世界大戰後有許多年份超過20‰,1981年仍保持在16.7‰,較高的人口增長率在一定程度上和較高的移民凈增率有關。

澳大利亞土著居民在18世紀歐洲人初來時共有約30萬人,其後大量被虐殺。1981年全國土著居民約14.5萬人,占全國總人口1%。以昆士蘭、新南威爾士兩州較多,各約有3.4萬人,西澳大利亞州約3萬人,北部地方2.8萬人。目前大部分散居在350處保留地內,一部分聚居在大城市邊緣。

領土形成和經濟開發過程 歐洲人到來之前,早就有土著居民散居沿海和內陸自然條件較好地區。17世紀開始有西班牙人托雷斯、荷蘭人塔斯曼、英國人丹皮爾等先後在部分海岸外航行。1770年英國人庫克率船隊到達大陸東南岸悉尼附近的植物學灣,又北航通過托雷斯海峽,並聲稱澳大陸東部海岸已由英國占領。英國第一批遣送流放犯及管理人員共1030人,於1788年1月18日抵達植物學灣,1月26日在悉尼灣岸建立第一個流放犯殖民地,這個日期現成為澳大利亞聯邦的國慶日。1804年又在塔斯馬尼亞州建殖民區。19世紀中葉,隨著大批流放犯和自由移民的陸續前來,以及大陸內地勘測的全面展開和西澳大利亞殖民地的建立,全境逐步淪為英國殖民地。1863年劃分的新南威爾士、維多利亞、昆士蘭、南澳大利亞、西澳大利亞、塔斯馬尼亞等6個殖民區,成為今天澳大利亞大行政區劃的雛形。1901年,各殖民區改稱為州,組成澳大利亞聯邦,成為英國的自治領。1931年成為英聯邦內的獨立國傢。

殖民初期,經濟活動主要是使用犯人種植小麥和建設道路、房屋。其後殖民活動深入內地,移民漸增,除落後的農牧業外,部分居民還捕獵鯨魚、海豹,販賣海外。18世紀末,引進西班牙美利奴綿羊,經過育種改良,養羊業有瞭良好的開端。19世紀40年代在南澳大利亞發現銅礦,50年代在新南威爾士和維多利亞發現金礦,70年代發明瞭避根犁等改良農具,小麥種植有瞭較大發展,與此同時,羊毛輸出的增加又進一步促進瞭養羊業的發展。羊毛、小麥、黃金三者已成為澳大利亞經濟建設的支柱。各殖民區自19世紀中葉開始陸續建築鐵路,至20世紀初,大陸全境和塔斯馬尼亞島的探測已基本上完成。經濟日益發展。

經濟地理 第二次世界大戰前,澳大利亞曾長期被稱為“騎在羊背上的國傢”。除農牧業和農畜產品加工工業外,其他經濟部門都較落後。第二次世界大戰期間,采礦、機械、化工、軍火工業等都有較大發展。戰後,隨著礦物資源的大量發現和開采,20世紀60年代起,開始成為重要的礦產國,工業也有較大發展,第三產業發展更快。目前,農牧業仍占重要地位,為世界上最大的羊毛生產國和最大的小麥、羊毛輸出國之一。工農業生產集中在東南、西南海岸,廣大內陸除若幹新礦點外,大部分尚未開發。經濟增長率較快,是發達的資本主義國傢。1982—1983年度,國內生產總值約2000億美元,年增長率3%;人均生產總值13600多美元,和美國、聯邦德國等不相上下。

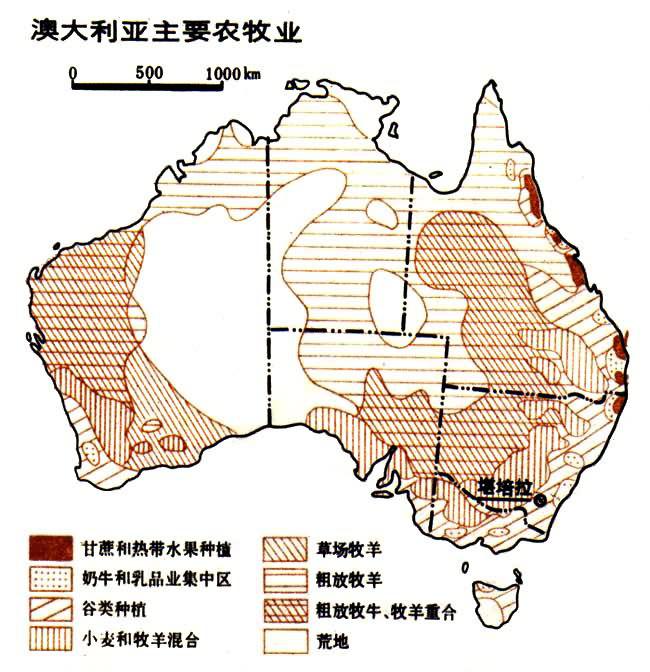

農業 80年代以來,由於礦業和工業產值的迅猛增加,農牧業及其出口值比重相對下降。50年代末,農牧業占國內生產總值15%,占全國出口總值80%以上;80年代初占兩者比重分別降為6~7%和40%左右。1981年全國農牧業用地約占土地總面積64.5%,其中作物種植面積占4%,其餘為天然牧場、人工草地、曠地和休耕地。傳統的最重要的農牧產品是羊毛和小麥,其次為牛羊肉、奶制品和蔗糖,此外還有果樹、葡萄和棉花。

全境地勢低平,草場遼闊,適於發展牧業。1981年全國共飼養綿羊13440萬頭(平均每人9頭),約占世界綿羊總頭數14%,其中約75%是毛質好、產毛量高的美利奴羊。1981年羊毛產量為70萬噸,占世界總產量24%以上,其中95%供出口。所產羊肉也大部分輸出。全國羊毛和羊肉產值約占農牧業產值的1/5。養羊業主要分佈在3大地區:①平均年降水量隻有250~380毫米的半幹旱內陸純牧區,大部飼養美利奴羊;②平均年降水量380~500毫米,位於純牧區外緣的小麥-牧羊混合區,提供羊毛和羊肉;③平均年降水量500毫米以上的地區,包括大陸西南、東南部沿海和塔斯馬尼亞東半部,以發展羊肉為主(見彩圖)。

澳大利亞東南部草原上的羊群

1981年全國共有肉牛2516萬頭,奶牛約280萬頭。牛肉產量約一半供出口。牛油、乳酪均為傳統出口產品。肉牛主要分佈在北部熱帶草原地區,包括昆士蘭州北部、北部地方和西澳大利亞州北部山地。奶牛分佈在大陸東部、東南部、西南部和塔斯馬尼亞沿海地區,多集中在大城市郊區。

澳大利亞東南部草原上的羊群

1981年全國共有肉牛2516萬頭,奶牛約280萬頭。牛肉產量約一半供出口。牛油、乳酪均為傳統出口產品。肉牛主要分佈在北部熱帶草原地區,包括昆士蘭州北部、北部地方和西澳大利亞州北部山地。奶牛分佈在大陸東部、東南部、西南部和塔斯馬尼亞沿海地區,多集中在大城市郊區。

小麥是最主要的作物,種植面積約占作物種植面積的一半,80%以上出口。各州都有種植,多分佈在年降水量300~500毫米的地區,主要在墨累-達令河流域,從佈裡斯班以西起,西南延伸到南澳大利亞州艾爾半島,呈一條寬約80~300公裡的小麥帶,通常與燕麥、大麥等混種。甘蔗為僅次於小麥的重要作物,集中分佈於昆士蘭州東北部沿海地區。所產蔗糖大部分供出口,是世界第四大產糖國,第二大蔗糖出口國。果樹種植面積占總耕地面積不到1%,但產值較大;其中產量最大的是蘋果,其次是柑橘、梨和葡萄等,均為重要出口產品。其他重要作物還有煙草、棉花、稻米、玉米、高粱、啤酒花等。

森林面積4080萬公頃,約占國土面積5%,其中99%是天然林,絕大部分是桉樹。主要林區在東部、東南部、西南部山地和塔斯馬尼亞島。昆士蘭州北部有闊葉雨林。大陸境內缺少針葉林。70年代以來,人工造林有較大發展。1981年全國木材產量1500萬立方米,仍不能滿足國內需要。

澳大利亞桉林

澳大利亞桉林

內河和廣闊海域有3000多種淡水和海洋魚類,主要有金槍魚、食用鯊、鯔魚、鮭魚等以及龍蝦、大蝦、蟹、蠔、扇貝、鮑魚等。1981年漁獲量12.5萬噸,部分供出口。

工業 采礦業是重要的經濟部門,特別是鐵、鋁土、鎳等大量優質礦的發現和開采,其重要性日益增大。1981年,礦產總值占國內生產總值4.26%。礦產品出口已取代瞭羊毛成為全國最重要的出口物資,並已超過瞭全部農畜產品出口總值。出口以煙煤、鐵礦石、氧化鋁和各種砂礦等為最大宗。

煤藏豐富,特別是煙煤總儲量約達5270億噸,可采儲量超過3000億噸。集中分佈在昆士蘭州的鮑恩盆地和新南威爾士州的悉尼盆地,大部為優質煉焦煤。1981年煤產量1.1億噸。褐煤稍遜,集中在維多利亞州的拉特羅佈河谷地區,大部分用於本州發電。

鐵礦探明儲量達350~400億噸,90%在西澳大利亞州的哈默斯利山區一帶,其中皮爾巴拉礦區的礦石含鐵率平均高達60%左右,單礦儲量之大為世界第一。1981年全國鐵礦產量8470萬噸,約90%出口,成為世界第三大生產國和最大出口國。

鋁土礦儲量約63億噸,昆士蘭州的韋帕為世界大露天礦之一,此外還有北部地方的戈夫、西澳的達令山區等礦區。1981年產量2554萬噸,是世界最大的鋁土礦生產國和主要出口國。

石油和天然氣1964年開始開采。1982年石油探明儲量2.2億噸,天然氣5028億立方米,同年原油產量1765萬噸,天然氣117.8億立方米。石油儲量約90%在巴斯海峽。天然氣儲量1/2以上在西北海岸外油區,其餘大部在巴斯海峽。

銅、鉛、鋅是傳統的礦業部門,主要開采中心在芒特艾薩、佈羅肯希爾、科巴等礦區。70 年代發現鎳礦,儲量8500萬噸,主要產地在西澳大利亞的坎博爾達。鈾礦儲量25萬噸,居世界前列,其中60%在北部地方的阿利蓋特河地區。在大陸東岸和西南岸采掘鈦鐵礦、金紅石、鋯石、獨居石等砂礦,使澳大利亞成為世界上最大的砂礦生產國和出口國,其中金紅石和鋯石產量分別占世界總產量的90%和80%以上。

芒特艾薩礦區一角

芒特艾薩礦區一角

制造業發展始自第二次世界大戰期間。50年代後,鋼鐵、化肥、石油制品、化工、電機、機械、建築材料和汽車、飛機制造、電子等工業相繼獲得蓬勃發展,許多依賴進口的工業品現已能在本國制造。80年代初,制造業產值在國內生產總值中的比重和制造業就業人口在全國就業人口中的比重,均占1/5左右。

煤鐵資源豐富,為鋼鐵工業的發展提供瞭有利條件。1981年生鐵產量740多萬噸,原鋼800萬噸。鋼鐵廠主要分佈在紐卡斯爾—悉尼—肯佈拉港一帶,鋼產量占全國產量3/4。此外,在南澳大利亞州的懷阿拉、維多利亞州的西港、西澳大利亞州的奎納納等地都有煉鐵、軋鋼廠分佈。技術水平較高,能生產包括各種特殊鋼、工具鋼在內的多種鋼鐵產品。

有色冶金工業分佈比較分散,煉銅廠主要在芒特艾薩、湯斯維爾和肯佈拉港;鉛鋅冶煉主要有南澳大利亞州皮裡港的大型冶煉廠。1981年生產純銅15.9萬噸、純鉛20.6萬噸、純鋅27.4萬噸、純鎳7.4萬噸(居世界第四位)。1981年產氧化鋁710萬噸、金屬鋁37.9萬噸,為世界最大的氧化鋁生產國。格拉德斯通氧化鋁廠是世界最大的氧化鋁廠之一,年生產能力200萬噸。

機械工業有較好基礎。產品包括從滾珠軸承到各種量具,從采礦、石油化工、農業機械到各種運輸設備、自動化機械設備。工廠分佈在各主要城市。60年代以來,汽車制造業發展迅速。飛機制造工業在墨爾本和悉尼,生產渦輪推進小型客機和多用途農用飛機。

化學工業以塑料工業發展最快,化學肥料次之。石油化工是70年代以來新發展的產業部門,位於墨爾本和悉尼南郊的兩個石化聯合企業,屬全國最大之列。

食品工業是最主要的傳統工業部門,加工技術和產品構成均有新發展。除面粉、制糖、肉乳加工、糖果、罐頭食品等外,還有冷凍食品、預制食品、快餐加工等。

電子工業大部分集中在悉尼、阿德萊德和墨爾本,產品有電纜、發電機、電子儀器、電訊器材、電子元件等。

交通運輸業 公路、鐵路、航空、海運等都相當發達,但缺乏地區間的內河航運。公路約83萬公裡,其中鋪面公路和高速公路20多萬公裡。大部以港口城市和各州首府為中心,形成溝通城鄉的公路系統。1號公路為沿海岸環行的州際公路,自昆士蘭州的莫斯曼至西澳大利亞黑德蘭港,全程15000多公裡。在東南沿海的各大城市之間,北起佈裡斯班,經悉尼、墨爾本至阿德萊德都有高速公路幹線相連接。廣大內陸專設多條運載活牛大卡車的“肉牛公路”。

現有鐵路營業裡程4萬公裡,另有礦區、農場、港口的專用線數千公裡。鐵路大部分佈在大陸東部、東南部和西南角上,特別集中在沿海地區。縱貫南北的鐵路自伯德姆至艾麗斯斯普林斯間尚在修建中。殖民地時代各區自建鐵路,寬軌、窄軌、標準軌距紛然雜陳,遺留至今。50年代後,大力推廣標準軌改建工程,到1970年橫越大陸的直達快車首次自珀斯經皮裡港和佈羅肯希爾至悉尼,全程3961公裡。(見彩圖)

橫貫澳大利亞大陸鐵路

橫貫澳大利亞大陸鐵路

海運繁忙,與世界上200個國傢和地區有貿易往來。1981年全國共70個商業港口,國際貿易總吞吐量約1400萬噸,但絕大多數由外輪運載,過去大部分是英國船,近年主要是日本船。沿海運輸很發達,大部分由本國船隻承擔。主要港口按貨運量大小依次為:丹皮爾、黑德蘭港、悉尼(包括植物學灣)、紐卡斯爾、墨爾本、肯佈拉港、弗裡曼特爾等。

空運發達。現有機場400多處,各種類型的註冊民用飛機6500多架,不重復計算的航空裡程達16萬公裡。國際航線有聯邦政府經營的快達航空公司的班機與包括中國在內的20多個國傢通航,另有20多傢外國公司的航線同時運行。國內航線也很便利。主要國際航空港按規模大小依次為:悉尼、墨爾本、佈裡斯班、珀斯、達爾文港,亦均供國內航線使用。

對外貿易 19世紀初,主要出口商品是鯨魚制品和海豹皮毛。隨後為羊毛所取代。19世紀末黃金采掘熱潮過後,農牧業和部分礦產品占全國出口總值3/4,進口幾乎全為工業產品。隨著國內工業的發展,許多傳統的進口工業品已為本國產品所代替,而工業原料、礦山機械等進口份額則有所增加,同時出現瞭大量礦物出口的浪潮。在貿易關系上,第二次世界大戰前和戰後最初幾年,英國大約占全澳進口和出口份額各50%,到70年代中期,已分別降為13%和5%。80年代初占出口總值1/3的商品輸往日本,其中以煤、鐵礦石、羊毛為大宗。進口貨物主要來自美國、聯邦德國和日本。同中國、東南亞和中東地區的貿易也日益發展。澳大利亞在南太平洋地區的貿易、投資和商業經營方面都占重要地位。

參考書目

托馬斯·麥克奈特著,陜西師范大學《澳大利亞地理總論》翻譯組譯:《澳大利亞地理總論》,陜西人民出版社,西安,1977。

D. N. Jeans,Australia-A Geography,Sydney University Press,Sydney,1977.

科林·賽爾著,張秉文譯:《澳大利亞國土及其發展》,陜西人民出版社,西安,1980。(Colin Sale,Australia: The Land and its Development,Australian Government Publishing Service,Canberra,1975.)