中國東部重要港市,臺灣省五大城市之一,省境北方門戶,臺北市及臺灣北部各縣通海要道,對外航運中心。北臨東海,西近臺灣海峽北口。轄7區及基隆、彭佳、棉花、花瓶等島嶼。面積133平方公裡,人口34萬。基隆原名雞籠。清光緒元年(1875)設廳並改名。翌年,以基隆通判為海防通判。日本占臺後,1924年設市。

基隆港

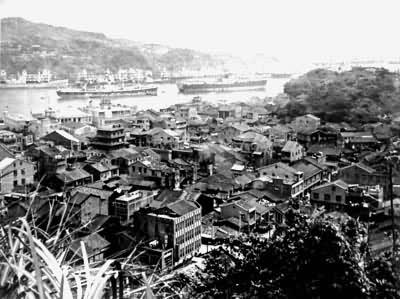

基隆港

市區丘陵環抱,港灣深邃。內、外港南北相連,水域共達360多萬平方米,水深7~15米,港口寬240米,東北側有和平島(舊名社寮島)等為屏障。港內平地雖狹窄,但因崗陵起伏,形勢天成,清道光年間(1821~1850)已為海防要區。氣候溫暖多雨,年均溫約22℃。因受東北風及地形影響,年均降水量逾3200毫米,雨日逾210天,冬季雨日尤多,故有“雨港”之稱。人口以南側仁愛區最稠密;七堵區東南部沿基隆河左岸有新興六堵工業區及七堵市街等,人口亦較密集。縱貫全島鐵路及南北高速公路均以此為起點。自市南八堵站起,有宜蘭鐵路通宜蘭、蘇澳,南接新建成的北回鐵路,與東部鐵路系統相合。環島航運與臺中、高雄、馬公、花蓮、蘇澳等港皆有聯系。日本占領期間,基隆曾被利用為對日首要港口;1945年臺灣光復後,與大陸各港恢復海運聯系,1950年起中斷,僅與香港通航。現今對外航運以對日、美為主。

工業原甚落後,60年代以來有所發展;有造船、化肥、食品、水產加工等工業。市東北近鄰深澳地方有北臺灣最大火力發電中心。市境煤礦開采最早,七堵、暖暖、信義等地方為重要產煤區。漁業向較發達,基隆及八鬥子皆為重要漁港。本市為臺灣海洋研究基地,有海洋學院。市區海濱有萬人堆鼻、仙洞等勝景及大沙灣海水浴場。市南有獅球嶺,為1884年中法戰役法軍入侵基隆後的著名戰場。甲午戰爭後,日本侵奪臺灣,1895年6月3日陷基隆,4日獅球嶺失守前,臺灣軍民曾在此浴血抗戰。