包括契丹大字和契丹小字兩種不同類型的文字。契丹民族在建立瞭契丹王朝後,為瞭適應政治、經濟和文化等方面的需要,曾參照漢字先後創造瞭兩種文字,用以記錄契丹語。神冊五年(920)由耶律魯不古、耶律突呂不所創制的一種契丹大字,共三千餘字。後來又由耶律迭剌創制的已發展到拼音文字初步階段的一種,稱契丹小字。兩種契丹文字在遼代與漢字並行。遼滅金興,契丹字又與女真字和漢字並行於金朝境內。明昌二年(1191),金章宗完顏璟明令廢除契丹文字,契丹字在金朝境內遂漸絕用,但在中亞亞河中地區的西遼則繼續行用。至明代已無人認識。

由於遼代書禁甚嚴和戰亂等原因,除瞭宋人王易《燕北錄》中摹寫瞭五個契丹字的牌子外,沒有任何契丹字的書籍留傳下來。現在傳世的契丹字資料都是本世紀陸續出土、發現的,主要是些碑刻、銅鏡、印章、貨幣和墨書題字等。國內外學者多數認為,遼太祖耶律億陵紀功碑殘石和西孤山出土的《蕭孝忠墓志》所鐫為契丹大字;遼慶陵出土的皇帝與皇後的哀冊所鐫為契丹小字。(見彩圖)

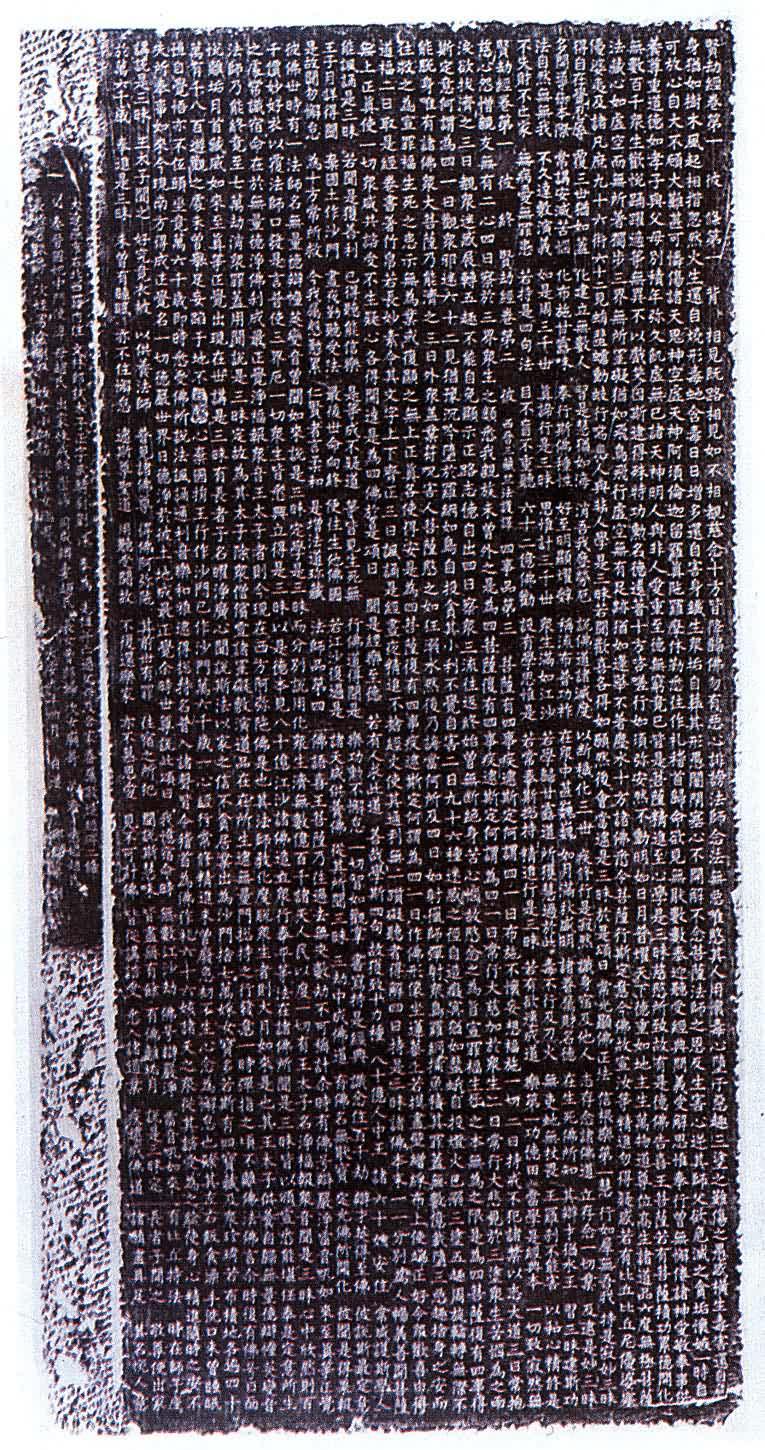

雲居寺遼刻《賢劫經》(局部)拓片

房山雲居寺石刻大藏經是從隋代至明末綿歷千年刻造的石經,歷代刻經中以唐、遼最盛

雲居寺遼刻《賢劫經》(局部)拓片

房山雲居寺石刻大藏經是從隋代至明末綿歷千年刻造的石經,歷代刻經中以唐、遼最盛

契丹文銅印

契丹文銅印

研究契丹文字,對於研究中國北方民族史和北方民族語言有重要意義,因而契丹文字資料出土後,中外學者競相研究契丹文字。當前研究的重點是解讀。由於契丹小字的資料出土早,而且又是拼音文字,所以研究它的學者多,成就也較大。1934年前後,由中國學者王靜如、厲鼎煃和羅福成運用比較的方法釋出瞭包括年號、年月日、幹支和數目字等的契丹小字,但忽略瞭字音的構擬。50年代初,日本學者山路廣明、村山七郎、長田夏樹等人,各用不同的方法向擬音的方向探索,取得瞭一定的成績。70年代中葉,由中國社會科學院民族研究所和內蒙古大學語文研究室聯合組成的契丹文字研究小組,從解讀契丹小字中的漢語借詞入手,把釋義與擬音結合起來,因而取得瞭某些突破。他們釋出三百多條語詞(連同前人成果,共達四百多條),並構擬出一百多個原字的音值(連同國外學者擬對或接近擬對的共達一百四十六個),還分析瞭二十多種語法成分。以《關於契丹小字研究》和《契丹小字解讀新探》為題發表。被一些國外學者譽為“劃時代的新研究”和“契丹文字解讀的新階段”。1985年,由中國社會科學出版社出版瞭《契丹小字研究》專著。

契丹小字的最小讀寫單位,現代學者們名之為原字。據現有資料統計,共有原字三百七十八個。每個單詞由一至七個不等的原字排列組合而成。

契丹大字的研究工作尚處於草創階段,隻有閻萬章、劉鳳翥和日本的豐田五郎及長田夏樹發表過專門研究契丹大字的零星論文。兩種契丹文字距離徹底解讀都還很遙遠。

參考書目

金毓黻:《遼陵石刻集錄》,奉天圖書館,1934。

清格爾泰、劉鳳翥、陳乃雄、於寶林、邢弗裡:《契丹小字研究》,中國社會科學出版社,北京,1985。