清末二十年間在民間產生和推行的各種中文拼音方案。“切音”就是“拼音”,也叫“合聲”。這些方案的字母形體有採用拉丁字母及其變體的,有採用漢字筆劃和獨體古文的,有採用速記符號的,有採用數碼的,有自造符號的。已發現的方案,按所用的字母分有27種,按所拼的語音分有30多種(有些方案兼拼幾種方音)。其中推行最廣的是王照的採用漢字筆劃式字母的“官話合聲字母”,簡稱“官話字母”。

切音字的產生 切音字產生在清末變法維新的歷史浪潮中。那時民族危機嚴重,一些人把中國跟西方國傢以及日本相比,感到處處落後。他們看到這些國傢富強的一個重要原因在教育普及,而它們的教育普及大多得益於文字簡易,也就是“切音為字”。切音為字的拼音文字有三大優點:①容易學。“字母與切法習完,凡字無師能自讀”(盧戇章《一目瞭然初階》自序)。②容易記。“基於字話一律,則讀於口遂即達於心”(同上)。③容易寫。“基於字畫簡易,則易於習認,亦即易於捉筆”(同上)。日本雖然也用漢字,但是在漢字之外創制瞭一套表音的“假名”文字,與漢字合用。漢字隻表實詞,虛詞和詞尾等都用假名表示,同時還用假名給漢字註音,這樣大大便利瞭學習。於是當時一些有維新思想的人也紛紛創制中國的拼音文字,用來輔助漢字和普及教育。第一個有這種想法的是宋恕。他在1891年成稿的《六齋卑議》中提出“江淮以南須造切音文字多種,以便幼學”,並且主張仿效日本,實行強迫教育,兒童入學,先教拼音,後教漢字(《變通篇·開化章》)。

1892年,盧戇章的《一目瞭然初階》(中國切音新字廈腔)在廈門出版,出現瞭第一個切音字方案。這個方案的字母采用拉丁字母及其變體,拼廈門音,增加聲韻後可兼拼泉州和漳州音。此後每隔一二年就有新的方案出現和新的著作出版。甚至同一年中出現幾個方案和出版幾種著作。繼盧戇章之後,1895年吳敬恒擬成拼無錫音的《豆芽字母》(又名《等韻簡碼》),字母采用獨體篆隸,有的或作省筆,或加變形。1896年,蔡錫勇出版拼官話音的《傳音快字》,力捷三出版拼福州音的《閩腔快字》,沈學發表拼蘇州音的《盛世元音》,3種方案的字母都采用速記符號。1897年,王炳耀出版拼廣東音的《拼音字譜》,字母采用速記符號。1900年,王照擬成拼官話音的《官話字母》,並於1901年出版著作《官話合聲字母》,字母采用漢字筆畫。1901年,田廷俊出版拼湖北音的《數目代字訣》,字母采用數碼(漢字數字和阿拉伯數字)。1902年,力捷三出版他的第二種拼官話音的方案,《無師自通切音官話字書》,字母仍用速記符號。1903年,陳虯出版拼溫州音的《新字甌文七音鐸》和《甌文音匯》,字母采用獨體古文(蝌蚪文)。1904年,李元勛的《代聲術》成稿,字母采用漢字筆畫。劉孟揚提出他的拼官話音的第一種方案《天籟痕》,字母采用漢字筆畫。1905年,楊瓊、李文治出版《形聲通》,字母采用漢字筆畫。1906年勞乃宣出版拼南京音的《增訂合聲簡字譜》和拼蘇州音的《重訂合聲簡字譜》。這兩個方案都是以王照《官話字母》為基礎,增加方音聲韻母制訂的,是《官話字母》的方音方案。同年盧戇章出版拼官話音的《中國字母北京切音教科書》和拼福州音、泉州音、漳州音、廈門音、廣東音的《中國字母北京切音合訂》,字母采用漢字筆畫。朱文熊出版拼蘇州音的《江蘇新字母》,字母采用拉丁字母。田廷俊出版他第二種拼湖北音的方案《拼音代字訣》和《正音新法》,字母采用漢字筆畫。沈韶和出版《新編簡字特別課本》,字母用數碼(蘇州碼子)。1907年,勞乃宣出版《簡字全譜》、《京音簡字述略》和《簡字叢錄》,在《簡字全譜》中增加一個閩廣音的合聲簡字方案。1908年,江亢虎擬成拼官話音的《通字》,字母采用拉丁字母。同年章炳麟發表《紐文·韻文》,字母采用獨體古字。劉孟揚出版第二種拼官話音的方案《中國音標字書》,字母采用拉丁字母。馬體乾出版拼官話音的《串音字標》,字母采用漢字筆畫。1909年,宋恕擬成拼溫州音的《宋平子新字》,字母模仿日本假名,采用少筆畫的漢字為基本字形,再加以演化。同年黃虛白擬成拼官話音的第一種方案《漢字音和識字法》和第二方案《拉丁文臆解》,前一種采用漢字筆畫字母,後一種采用拉丁字母。劉世恩出版拼官話音的《音韻記號》,自造字母。1910年鄭東湖發表《切音字說明書》,字母采用漢字筆畫。二十年中,切音字的方案和著作連續擬訂出版,形成瞭漢語拼音運動史上的第一個高潮。

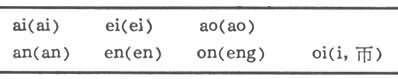

切音字的方案 27個切音字方案中,字母采用漢字筆畫的最多,包括獨體古文在內,共有15個,占總數的42%。這是受日本假名影響。但是後來也有人認為“與其造世界未有之新字,不如采用世界所通行之字母”(朱文熊《江蘇新字母》自序),主張采用拉丁字母,出現瞭純用拉丁字母的方案。27個切音字方案拼的音,以官話音居多,包括既拼方音也拼官話音的方案在內,共有13個,占總數的35%。特別在後期,拼官話音成瞭主流,這與後來要求統一語言、推行國語有關。下面是清末切音字的幾種代表性方案(括號內註的是漢語拼音)。

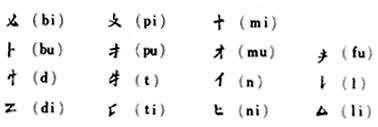

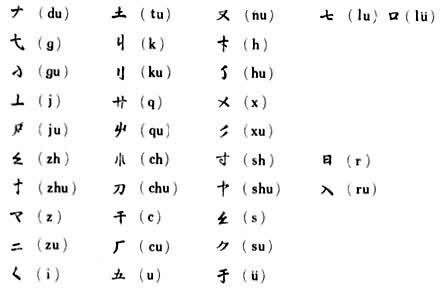

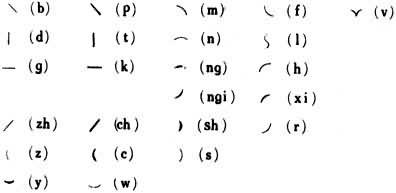

王照的《官話字母》 采用漢字筆畫式字母。

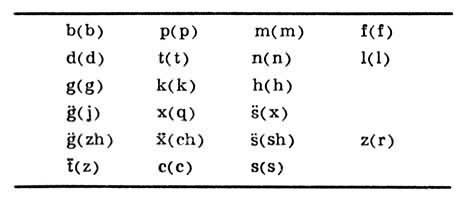

聲母,稱作“音母”或“字母”,包括單聲母和聲介合母,不列單聲母b、p、m、f,而用聲介合母bu、pu、mu、fu來代替:

\

n

\

n

韻母(稱“喉音”),包括單韻母、基本復韻母和鼻韻母:

拼法:左聲母,右韻母,拼合成音。

標調:在韻母的四角加點。

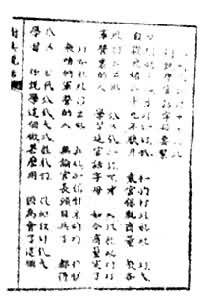

拼寫舉例:與漢字並用(圖1、2)或單用(圖3、4)。

圖1 官話字母與漢字並用

圖1 官話字母與漢字並用

圖2 官話字母與漢字並用

圖2 官話字母與漢字並用

圖3 官話字母單用

圖3 官話字母單用

圖4 官話字母單用

圖4 官話字母單用

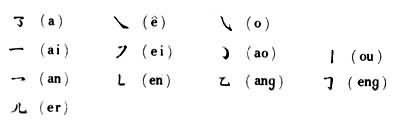

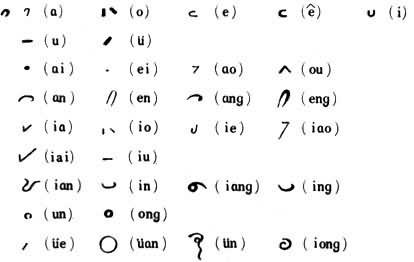

劉孟揚的《中國音標字》 采用拉丁字母。

聲母(稱“仆音”):

聲介合母(稱“副仆音”):

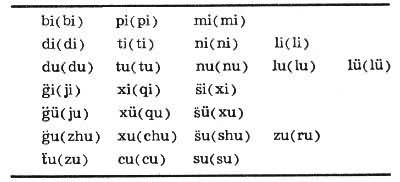

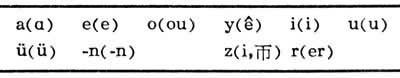

單韻母(稱“主音”):

復韻母和鼻韻母(合稱“復主音”):

標調:用 /(陽平)、\/(上聲)、\(去聲)、∧(入聲)四種符號標在“字尾主音之上”。陰平不標。

拼寫舉例(用短橫連寫):

竁uon-gué(中國) Li ó -moień(劉孟揚)

in-biao-抗oì-吭u(音標字書)

吭ia抗ai 竁uon-gué gn aìr san 吭ź niań xiań bùi ie╰ liǎo(現在中國跟二三十年前不一樣瞭)

蔡錫勇的《傳音快字》 采用速記符號。

聲母(稱“聲”或“聲母字”):

韻母(稱“韻”或“韻母字”):

拼法:一聲一韻,兩筆相連,切成一音。

標調:用小圈標在字的兩邊,“偏左而近者為平聲,偏左略遠者為上聲,偏右而近者為去聲,偏右略遠者為入聲。上平則聲與韻連筆,下平則聲與韻分筆”。

寫法:多音詞可以連寫。

拼寫舉例。(圖5、6)

圖5 傳音快字拼寫舉例

圖5 傳音快字拼寫舉例

圖6 傳音快字拼寫舉例

圖6 傳音快字拼寫舉例

切音字的推行 切音字的方案制訂後,大多隻在小范圍內傳習,沒有廣泛推行,唯一在社會上推廣的是王照的官話字母和勞乃宣的合聲簡字。從1901年《官話合聲字母》出版到1910年官話字母被攝政王載灃查禁,10年中“傳習至十三省境”,出版的拼音官話書“銷至六萬餘部”(王照《官話合聲字母》原序按語)。

官話字母和合聲簡字的推行,曾經得到社會名流如翰林院編修嚴修,桐城派古文名傢、第一任京師大學堂總教習吳汝綸,以及袁世凱、周馥、端方等大官的贊助。吳汝綸於1902年去日本考察學政,深受日本教育普及、國語統一和假名文字簡易的影響。他在日本看到王照的著作,極為贊賞,決心回國推行,曾寫信給管學大臣張百熙,建議小學四年都教官話字母拼音,第五年再教漢字,可惜他回國不久就去世瞭。為瞭爭取清廷推行官話字母,1910年資政院開會,各地紛紛遞呈說帖,資政院組織瞭以嚴復為首的小組,審理這些提案,提出瞭報告書,同意推行切音字,作為“范正漢文讀音”和“拼合國語”的工具,但不采用王照的官話字母,而另訂方案,這是因為官話字母已被攝政王載灃查禁,不能再提瞭。1912年民國成立,漢語拼音運動進入瞭新的階段。

參考書目

羅常培:《國音字母演進史》,商務印書館,上海,1934(1959年文字改革出版社重印,改名《拼音字母演進史》)。

黎錦熙:《國語運動史綱》卷一,商務印書館,上海,1934。

倪海曙:《清末漢語拼音運動(切音字運動)編年史》,上海人民出版社,1959。