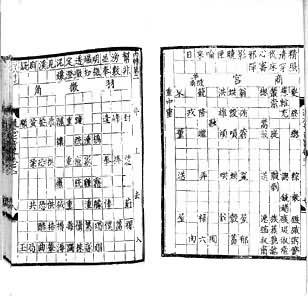

現存最早的兩部等韻書之一(另一部為《韻鏡》)。南宋鄭樵撰,原是《通志》的第36卷。原序說:“臣初得《七音韻鑒》,一唱而三歎!胡僧有此妙義,而儒者未之聞。”《通志·六書略·論華梵》說:“切韻之學,自漢以前,人皆不識,實自西域流入中土,所以韻圖之類,釋子多能言之。”又說:“觀今《七音韻鑒》出自西域。”由此推知,等韻圖原是中亞或印度和尚創作的。鄭樵《七音略》是依據《七音韻鑒》修訂而成,《七音韻鑒》最早可能叫《韻鏡》。那麼《韻鏡》、《七音韻鑒》、《七音略》可能是同同一部書的不同版本。《七音略》的特色是:①每圖題標“內轉第一”、“內轉第二”等等。②最上兩行標“幫、滂、並、明、非、敷、奉、微、端、透、定、泥、知、徹、澄、娘、見、溪、群、疑、精、清、從、心、邪、照、穿、床、審、禪、影、曉、匣、喻、來、日”等字母,第3行標羽、徵、角、商、宮、半徵、半商七音分類。③每轉以後有“重中重”、“輕中輕”、“重中輕(內重)”字樣。此外都和一般等韻圖相似。

見等韻。

鄭樵著《通志·七音略》

鄭樵著《通志·七音略》