中國遼代為記錄契丹語而參照漢字創制的文字。分大字和小字(圖兩種。相傳大字是遼太祖耶律阿保機於神冊五年(920)在突呂不、魯不古等人的贊助下創制,小字是太祖弟耶律迭剌所創制,制字年代略晚於大字。契丹文主要用於碑刻、墓誌、符牌以及寫詩譯書等。金滅遼後契丹文繼續使用,並在女真制字的過程中起過很大作用。金章宗明昌二年(119“詔罷契丹字”,契丹文乃漸失傳。契丹文圖書全部湮滅,除《燕北錄》和《書史會要》裏收錄的幾個契丹字外,沒有留下片紙隻字。

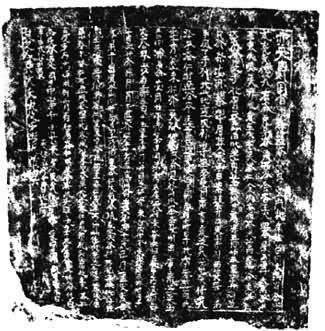

圖1 用契丹小字刻寫的《郎君行記》碑(1134)

圖1 用契丹小字刻寫的《郎君行記》碑(1134)

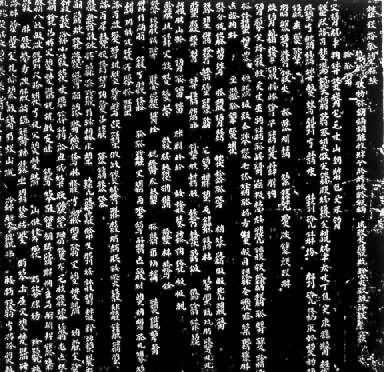

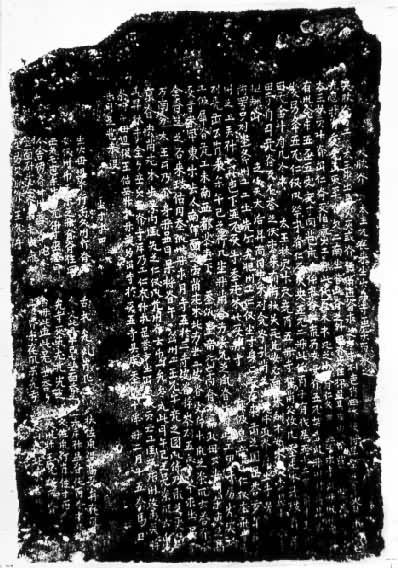

圖2 用契丹大字刻寫的蕭孝忠墓志(1089)

圖2 用契丹大字刻寫的蕭孝忠墓志(1089)

1922年從中國內蒙古昭烏達盟遼慶陵首次出土瞭遼興宗帝、後的契丹文哀冊。1951年從中國遼寧錦西西孤山出土瞭用另一種類型契丹文書寫的蕭孝忠墓志(圖2)。此後,兩種類型的契丹文碑刻、銘文陸續發現。根據近年來的研究結果,多數學者認為西孤山類型契丹文應是契丹大字,遼慶陵類型契丹文應是契丹小字。前者是一種表意方塊字,其中夾雜一些直接借用漢字的形式。後者是一種拼音文字,利用漢字筆畫形體創制出300多個原字,按

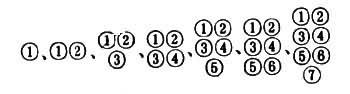

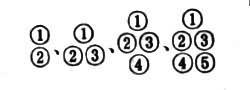

這樣幾種綴合模式拼寫成詞(在個別情況下也出現

這樣幾種綴合模式拼寫成詞(在個別情況下也出現

的模式)。契丹本族語詞大抵一個詞寫成一個字,漢語音譯詞則通常用一個契丹字標寫一個漢字。這樣書寫的契丹字都可以由一個或幾個原字構成。原字分正楷、行草、篆書等字體,篆體字的拼寫方式異於正楷和行草,采取魚貫式而不是層疊式。行文的款式自上而下豎寫,自右而左換行,敬詞抬頭或空格。疊詞中的後一個字有時用“:”代替。原字有一個書寫形式代表幾種語音或一個語音采用幾種書寫形式的情況。因此,同一個詞或詞素表現在文字上可以有不同的拼寫形式。(見彩圖)

的模式)。契丹本族語詞大抵一個詞寫成一個字,漢語音譯詞則通常用一個契丹字標寫一個漢字。這樣書寫的契丹字都可以由一個或幾個原字構成。原字分正楷、行草、篆書等字體,篆體字的拼寫方式異於正楷和行草,采取魚貫式而不是層疊式。行文的款式自上而下豎寫,自右而左換行,敬詞抬頭或空格。疊詞中的後一個字有時用“:”代替。原字有一個書寫形式代表幾種語音或一個語音采用幾種書寫形式的情況。因此,同一個詞或詞素表現在文字上可以有不同的拼寫形式。(見彩圖)

契丹小字《宣懿皇後哀冊》(1930年內蒙古自治區巴林右旗白塔鄉遼慶陵出土)

契丹小字《宣懿皇後哀冊》(1930年內蒙古自治區巴林右旗白塔鄉遼慶陵出土)

契丹大字《北大王墓志》(1976年內蒙古自治區阿魯科爾沁旗昌都鄉沙日溫都出土)

契丹大字《北大王墓志》(1976年內蒙古自治區阿魯科爾沁旗昌都鄉沙日溫都出土)