利用金屬導線或者光導纖維所組成的傳輸分配網路,將廣播節目直接傳送給用戶接收設備的區域性廣播。可以有專用的傳輸分配網路,也可以利用電信傳輸網路和低壓電力傳輸網路。

圖1 北京市南郊紅星集體農莊有線廣播站1955年12月30日正式開始播音

圖1 北京市南郊紅星集體農莊有線廣播站1955年12月30日正式開始播音

1876年有線電話誕生,為有線廣播的出現打下瞭技術基礎。1880年俄國人Yu.奧霍羅維奇研制成功用導線把劇院裡的音樂節目傳輸出去的播音設備。1893年在匈牙利佈達佩斯,連接瞭700多條電話線,定時進行新聞廣播,形成正式的有線廣播,當時被稱為“電話報紙”。1924年蘇聯開始在各地開辦有線廣播。德國、法國等西歐國傢也利用電話網傳送廣播節目,並逐漸發展成為多套節目的有線廣播網。第二次世界大戰後,隨著電聲學和電子技術的迅速發展,有線廣播的質量和可靠性大為提高,技術更加成熟。

1946年中國開始在哈爾濱市和齊齊哈爾市大規模建立有線廣播網。1950年起,全國各大、中城市的機關、學校、企業普遍建立瞭小型有線廣播系統。1952年後,大型農村有線廣播系統迅速發展,到80年代初期,全國建成瞭以縣廣播臺(站)為中心、以鄉(鎮)廣播站為基礎、連接千村萬戶的農村有線廣播網。中國是有線廣播最發達的國傢之一。

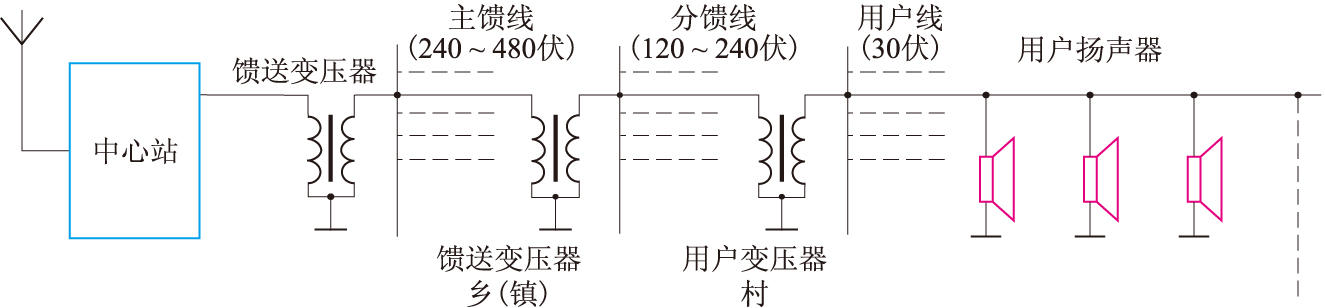

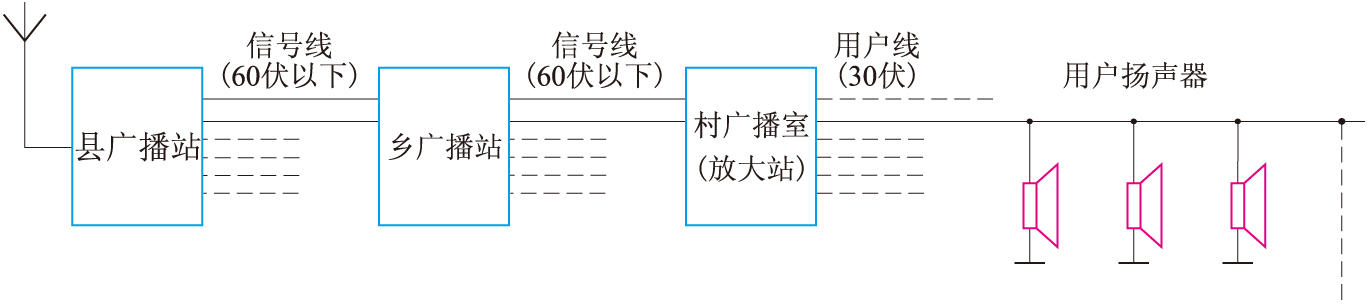

中國有線廣播有三種技術體制:①中心站集中放大、音頻傳輸體制(圖2)。中心站將廣播節目信號進行功率放大,通過各級傳輸分配網絡送到用戶。中心站有雙重任務:既擔負節目的制作和播出(轉播中央和省、市電臺的無線廣播節目是它的主要任務之一);同時又擔負信號的功率放大,所有用戶設備所需的信號功率都由中心站供給。這種體制適合於用戶密集的城市有線廣播或大型工礦企業。②二級建站、分散放大、音頻高頻混合傳輸體制(圖3)。即以縣廣播臺(站)為中心,鄉(鎮)廣播站為基礎的二級傳輸方式。縣廣播臺(站)將音頻或高頻(載波)的低電平節目信號,通過縣至鄉的信號傳輸分配網絡送到各鄉(鎮)廣播站進行音頻功率放大(全鄉接收設備所需的功率由鄉廣播站提供),然後經鄉到村的功率傳輸分配網絡,將節目送到用戶。這種體制傳輸損耗小、管理方便,為大部分縣的廣播網采用。③三級建站、分散放大、音頻高頻混合傳輸體制(圖4)。即縣、鄉、村三級建站,縣廣播臺(站)和鄉廣播站隻傳送音頻或高頻的低電平節目信號,音頻功率放大任務由村廣播室承擔。這種體制的優點是:損耗小,效率高,節目質量好,整個傳輸系統都為低電平,使用安全可靠。

圖2 中心站傳輸體制示意圖

圖2 中心站傳輸體制示意圖

圖3 二級建站傳輸體制示意圖

圖3 二級建站傳輸體制示意圖

圖4 三級建站傳輸體制示意圖

圖4 三級建站傳輸體制示意圖

有線廣播技術在不斷地發展。歐美一些國傢開始在有線廣播領域應用光纜傳輸分配系統,將有線立體聲廣播、有線電視和數據信息庫結合在一起,實現綜合傳輸,大大擴展瞭有線廣播的應用范圍。