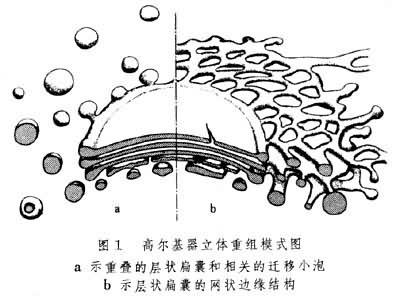

由許多扁平的囊泡構成的以分泌為主要功能的細胞器。也稱高爾基體或高爾基複合體;在高等植物細胞中稱網體。1898年由義大利人C.高爾基在光學顯微鏡下研究銀鹽浸染的貓頭鷹神經細胞時發現。因為這種細胞器的折射率與細胞質基質很相近,所以在活細胞中不易看到。直到20世紀50年代應用電子顯微鏡才清晰地看出它的亞顯微結構(圖1)。

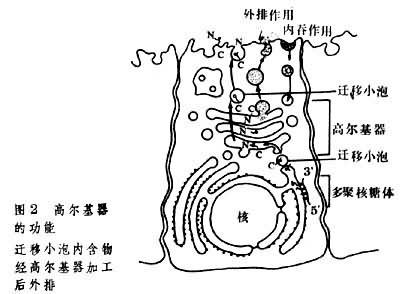

高爾基器由兩種膜結構即扁囊(N)和大小不等的液泡(c)組成(圖2)。扁囊是高爾基器最富特征性的結構組分。在一般的動、植物細胞中,3~7個扁囊重疊在一起,略呈弓形。弓形囊泡的凸面稱為形成面,或未成熟面;凹面稱為分泌面,或成熟面。小液泡散在於扁囊周圍,多集中在形成面附近。一般認為小液泡是由臨近高爾基器的內質網以芽生方式形成的,起著從內質網到高爾基器運輸物質的作用。較大的液泡是由扁囊末端或分泌面局部膨脹,然後斷離所形成。由於這種液泡內含扁囊的分泌物,所以也稱分泌泡。在一定類型的細胞中,高爾基器的位置比較恒定,例如在外分泌腺的分泌細胞中多集聚於遊離面與細胞核之間;但在植物和某些無脊椎動物細胞中則分散在細胞質裡。不同細胞中高爾基器的數目和發達程度,既決定於細胞類型、分化程度,也取決於細胞的生理狀態。

高爾基器的功能是負責細胞內的某些產物的加工和運輸。被加工的物質包括蛋白質、糖蛋白、蛋白多糖、脂蛋白、質膜的糖蛋白、溶酶體中的酶,還有植物的細胞壁物質。粗糙內質網腔中的蛋白質,經芽生的小泡輸送到高爾基器,再從形成面到成熟面的過程中逐步加工。例如,糖蛋白中糖的部分就是在糖基轉移酶作用下像經過加工流水線一樣逐漸地形成的;肝細胞高爾基器所分泌的白蛋白分子,是粗糙內質網內形成的前白蛋白分子在高爾基器中切除瞭氨基端的5~6個氨基酸殘基後形成的。

包含分泌物質的分泌泡,逐漸移向細胞表面,與細胞的質膜融合,而後破裂,內含物隨之排出。這一過程即通常所稱的外排(見內吞與外排)。含有質膜糖蛋白的囊泡,到達細胞表面時,則以外排的方式結合到質膜上。初級溶酶體和其他含酶包含體中所含的酶也是由粗糙內質網合成的,這些囊泡的形成過程與分泌泡相似。此外由內吞進入細胞的小泡,其內含物被消化後,小泡的壁膜還可結合到高爾基器上(圖2)。

高爾基器是怎樣進行選擇性包裝的?什麼機制決定某些水解酶被輸送到和包裝於溶酶體,而另一些包裝著分泌物或質膜物質的小泡又被運輸到細胞表面?這些問題都有待探索。