研究病人的異常心理或病態行為的醫學心理學分支。又稱病理心理學,它用心理學原理和方法研究異常心理或病態行為的表現形式、發生原因和機制及其發展規律,探討鑒別評定的方法及矯治與預防的措施。

簡史 早在西元前4、5世紀,古希臘醫生希波克拉底已經開始對人的變態心理進行過一些描述和研究,並試圖用樸素的唯物主義觀點解釋心理異常現象。他反對以求神詛咒等方法對待患者,認為應從患者的身體和大腦中尋找找致病原因。約在公元前1世紀,另一位古希臘醫生阿斯克列皮阿德斯首先使用瞭“心理障礙”與“心理不健全”的術語。此後,經過長期的歷史發展,變態心理學逐漸成為心理學的一個領域,使有關變態心理的研究從思辨轉向實驗,從患者的外部表現進入其內心活動。近代則已從醫院診治轉向社會防治。

在中國,公元前11世紀的殷代末期,就已有“狂”這一病名載於文獻(《尚書·微子》)。成書於秦漢時期的醫學典籍《黃帝內經》,最早列出“癲狂篇”,對變態心理作瞭醫學描述,並且存錄瞭有關治療的資料。以後歷代醫傢和學者在探討醫藥或哲理的過程中,對於變態心理的表現、成因和矯治等屢有論述,至明清時期,更在理論和實踐上有許多重要的進展。20世紀20年代後期,歐美各國有關變態心理學的著作陸續介紹到中國。中國學者朱光潛等較系統地評價變態心理學的各種學派,論述瞭這一學科的任務和研究方法,推動瞭當時中國變態心理學的科學研究與實際應用。其後,不少學者相繼撰寫有關變態心理學的著作,並開展瞭實驗與臨床的研究。70年代後期以來,隨著整個心理學、特別是醫學心理學在中國的迅速發展,變態心理學受到重視,取得瞭較大的進展。

作用 變態心理學的研究可以幫助人們從異常與正常的對照中更加清楚地揭示人的心理本質,即揭示心理現象對於大腦的依賴關系,以及對於客觀現實的依賴關系。在哲學上,它可為辯證唯物主義關於“思維與存在關系”的理論提供科學的論據。變態心理學以普通心理學、包括實驗心理學的基本知識和實驗技術為基礎,它的研究成果又可為普通心理學開辟新的工作領域,提煉新的研究課題,從而充實、豐富普通心理學。變態心理學是醫學心理學中的一個重要分支,它與醫學心理學的其他分支交叉滲透,互為補充。變態心理學與精神病學既有緊密聯系,又各有不同的任務和課題。精神病學是醫學的一個分支,以變態心理學為理論基礎,直接服務於疾病的診斷和防治,其臨床資料和實踐成果又可豐富變態心理學的內容,驗證變態心理學的理論和假說。

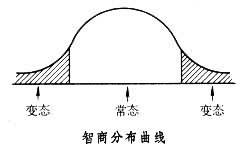

研究途徑 對變態心理發生的原因和機制有多種探索途徑。由於理論觀點和研究方法不同,對變態心理的認識也不盡一致。在變態心理學的發展進程中,曾出現過不少試圖解釋各種病態心理或行為的變態心理模式。這些模式都較註意根據統計結果區分病態和常態,考慮到變態心理和常態心理之間存在連續的量的改變。通常,人們總是把在群體中出現頻率高的心理現象稱為常態,反之則稱為變態。例如,在群體中智力的分佈,呈現為常態曲線(見圖),

若以

智商表示,群體中95%以上的人的智商在70~129之間,屬正常;智商不到70者,約占5%以下,則被視為智力低下;130以上者則一般稱之為智力超常。

若以

智商表示,群體中95%以上的人的智商在70~129之間,屬正常;智商不到70者,約占5%以下,則被視為智力低下;130以上者則一般稱之為智力超常。

生物醫學模式 又稱疾病模式,即按軀體疾病的模式來理解變態心理。希波克拉底曾以4種體液不平衡來解釋變態心理。中醫沿用軀體疾病的理論對癲狂進行辨證論治,即屬於這一模式的代表。19世紀R.菲爾肖提出細胞病理學說之後,從人腦的組織結構改變中找尋變態心理的原因曾風行一時。最成功的例子是麻痹性癡呆。病理學傢不僅發現瞭患者腦結構的典型改變,而且還從死者的腦組織中找到瞭蒼白螺旋體。此外,各種急性和慢性器質性腦病綜合征以及癥狀性精神病都顯示瞭變態心理與軀體疾病、特別是腦病的因果關系。於是,變態心理的醫學模式獲得瞭大量的論據。

精神異常被看作是一種疾病狀態,軀體和行為的異常改變組成其癥狀,根據特別的癥狀組合即可作出疾病診斷。E.克雷佩林根據大量臨床觀察經驗,按照醫學模式對形形色色的變態心理加以分類,建立瞭精神疾病現代分類系統的雛型。雖然目前臨床上像麻痹性癡呆之類腦器質性病例並不多見,但這類研究卻促使人們從遺傳學、生物化學等方面繼續探索心理變態的原因。遺傳學的研究發現,智力低下是由染色體畸變引起(如先天愚型),有的則與基因突變有關(如苯丙酮酸尿癥)。傢系調查以及對雙生兒與寄養兒的研究顯示,精神分裂癥和情感性精神病具有明顯的遺傳傾向,這類疾病從親代傳遞給後代的既不是畸變的染色體,也不是疾病的本身,而是容易罹患疾病的素質。具有易病素質的個體,處於應激狀態下則較易發生變態心理。近代生物化學研究發現,某些嚴重的抑鬱癥伴有下丘腦-垂體-腎上腺軸機能障礙,表現為血中皮質醇的晝夜節律失常,且不易為地塞米松所抑制。現代實驗精神藥理學還分別從不同方面為變態心理的醫學模式提供瞭支持。現代生物精神病學就是從醫學模式的觀點發展起來的。

心理動力學模式 這一模式從S.弗洛伊德的精神分析理論說明變態心理發生的原因和機制,認為變態心理不符合一般疾病的概念,而是意識與無意識之間的沖突,即內驅力和欲望引起的內在沖突,或在嬰幼兒時期的心理性欲發展中的沖突,以致產生固戀及倒退行為等,這均可引起情緒障礙甚至導致心理變態。處於無意識中的本能欲望經常要求獲得滿足,但又因社會的制約而不得不被意識壓制下去,於是形成內心沖突,因而往往引起焦慮。為瞭減輕或消除焦慮時的緊張不安,以保障內心的安寧,在人的心理活動中存在著一系列心理防禦機制,各種變態心理就是各種防禦機制單個的或多個組合起來發生作用的外部表現。心理防禦機制(如壓抑)的過度運用,常引起明顯的精神異常和人格缺陷。

行為主義模式 這一模式以J.B.華生的行為主義理論和B.F.斯金納的學習理論來說明病態行為發生的原因和機制。即所謂心理沖突之類概念不過是主觀臆測,不可能進行客觀的測量和評定,對變態心理的研究應註重於可觀察的行為表現;病態行為和正常行為一樣,是通過學習獲得的,因而也可以經過再學習,通過對抗性條件作用加以矯正。行為療法應用於臨床,在矯正恐怖癥、性變態等病態行為方面取得的成效,使這一模式經受瞭實踐檢驗,獲得支持,並對行為醫學的興起產生一定的影響。

社會學模式 這一模式強調社會因素對發生變態心理的作用,認為經濟貧困、種族歧視、生活變更、社會壓力等,都可能引起變態心理,而變態心理乃是社會病理學的反映。跨文化精神病學的研究成果顯示,社會文化背景不同,對變態心理的判斷標準、患病率的統計分析、癥狀的表現形式以及預後的估計等,都可能存在差別。例如,從社會利益的角度來看,人格障礙、性變態、癮癖之類問題,都是破壞性的、屬於違反道德規范的行為,為社會所不容。從醫學心理學的觀點來看,這類人存在著心理變態,致於不能恰當地適應社會生活。因此,對這種人既要消除他們對社會的不良影響,又應矯正其變態的心理和行為。

變態心理類型 變態心理有多種表現形式,可根據不同的標準或其嚴重程度分類。按心理過程或癥狀,可分為感覺障礙、知覺障礙、註意障礙、記憶障礙、思維障礙、情感障礙、意志障礙、行為障礙、意識障礙、智力障礙、人格障礙等。在按臨床精神疾病的表現或癥狀的分類上,不同國傢和地區分別制定瞭各自的精神疾病分類法,其中使用較廣泛的分類為世界衛生組織制定的《國際疾病分類》(第五章,精神障礙),美國精神病學會制定的《精神疾病診斷統計手冊》,中華醫學會1984年修訂的中國《精神疾病分類》等。參照這些分類方法,變態心理可分為神經癥性障礙、精神病性障礙、人格障礙、藥物和酒精依賴、性變態、心理生理障礙、適應障礙、兒童行為障礙、智力落後等。

變態心理評定 評定心理現象是否異常,有賴於制定明確的客觀標準。然而,心理的正常與異常之間的界限往往隻是相對而言,不一定十分清楚,有時又可互相重疊。一般說來,所謂異常至少有3方面的含義:①從統計學方面考察:處於群體中常態曲線兩個極端的個體處於異常;②從個人生活史考察:常把個體當前的心理活動與以往的加以對比,看是否有異於尋常的改變,臨床病史往往會反映出這類變化;③從社會適應狀況考察:可根據個體社會適應能力缺陷的程度,分析其是否屬於異常,患者的傢屬常常是以此為標準而要求治療。此外,在評定心理現象是否異常時,不可忽略參考社會文化背景等方面的資料。

早期的研究者在評定變態心理時,往往憑借主觀印象,結果不甚可靠。後來,則采用系統收集病史、進行臨床觀察和交談等,作出較可靠的評定,收到瞭良好的效果。國際上現已制定瞭幾種標準化病史提綱和精神狀況檢查提綱,為系統收集臨床資料及評定變態心理提供瞭依據。智力測驗和人格測驗等多種心理測驗的方法,廣泛用於確定被試的智力和人格是否偏離正常,而對異常行為和病態情緒的評定,通常采用相應的臨床癥狀量表,以便作出恰當的定量分析或動態觀察。在以變態心理作為基本表現形式的精神疾患的診治過程中,可參考已經建立的各種臨床診斷標準或研究診斷標準。

變態心理矯治 對變態心理的矯治,可區分為心理治療和軀體治療兩大類。

心理治療 這是矯正變態心理的基本方法。由於各學派的理論觀點不同,施治方法也各有所異。言語和非言語的心理療法目前均已被廣泛用於各類變態心理患者;催眠療法、暗示療法、行為療法等則各有其相應的適應癥,隻有選擇恰當,才能獲得顯著的療效。

軀體治療 包括精神藥物治療、物理治療、心理生理治療和外科治療。20世紀50年代初,精神藥物問世之後,改變瞭以往對嚴重的行為礙障束手無策的狀態。精神藥物對幻覺、妄想等表現的精神病性障礙以及躁狂癥、抑鬱癥、焦慮癥等情感障礙,都有顯著治療效果。30年代開始使用的胰島素治療,已為精神藥物所取代,電休克治療幾乎極少應用;對一些嚴重的難以治愈的變態心理,也很少使用對癥性精神外科治療。此外,包括心理治療、軀體治療、工作治療、文娛治療的綜合性療法,效果顯著,被越來越多的醫務工作者所重視和采用。

變態心理預防 預防變態心理的產生是變態心理學中的一個重要課題。由於變態心理產生的原因多種多樣,十分復雜,這就要求各個方面采取綜合性預防措施。例如,優生學的推行有利於降低先天性智力低下的發病率;良好的傢庭和學校教養,以及開展兒童行為指導,對兒童不良行為及時予以矯正,均有利於兒童健康心理的發育和正常人格的形成。另外,還應當積極開展心理咨詢工作,及時幹預各種心理危機,這對於預防對緊張刺激產生不良適應甚至引起自殺,以及預防婚姻和傢庭的破裂,減少心理社會因素的有害作用等,都是十分有益的。

參考書目

許又新、劉協和著:《精神病學史》,湖南科學技術出版社,長沙,1981。

張伯源等著:《變態心理學講義》,人民教育出版社,北京,1985。

G.C.Davison and J.M.Neale,Abnormal Psychology,An Experimental Clinical Approach,2nd ed.,Wiley,New York,1978.

J. F. Calhoun,et al.,Abnormal Psychology,Current Perspectives,2nd ed.,Random House,New York,1977.