從上新世延續到更新世中期的一大類形態接近猿類的早期人科化石。是R.達特在1925年根據從南非發現的一個似人似猿的幼年頭骨化石建立的一個屬名。這個頭骨是1924年在湯恩地方發現的。後來在南非和東非的許多地點陸續又發現瞭許多類似的化石,因而有人把這一名稱擴大成一個亞科,歸屬於人科。

南方古猿身材比現代人短,雌性平均約1.25米,雄性平均約1.52米。頭骨較似黑猩猩,頜骨和牙齒都大,接近大猩猩。頭骨裝腦子的部分小,顏面部分大,,身體肌肉發達,上肢相對地比人長。像人一樣直著身軀,用兩條腿走路,但爬起樹來比人靈敏。

南方古猿生存的時代由上新世延續到更新世中期。迄今發現的化石最早距今約370萬年前,最晚的估計約距今50萬年。

各個不同時期地點的南方古猿形態各有特點,但也有一系列共同特征。頭骨裝腦子的部分略呈球狀,最寬部在最下處。腦量一般在440毫升與530毫升之間,最大可達700毫升。骨壁不厚,隻在局部形成骨脊處外板增厚,還有大小不等的氣竇。眉骨發達,眶較高。枕大孔位置比人類靠後。枕外隆凸點位置低,接近法蘭克福平面。

顏面與顱長相比特別大。整個顏面凹陷或呈碟狀。鼻骨扁塌。鼻骨與額骨之間的骨縫形成一倒“V”字形。下頜骨無頦隆突,下頜支高且垂直,下頜體前部較高,有橫圓枕。總之,頜骨適應於強有力的咀嚼功能。

上肢與下肢的相對長度比人大。肱骨粗壯,特別顯示上肢屈肌發達。手、前臂和肩也相當有力。肘關節不像適於四足行走者。股骨頭小,頸扁且長,大轉子不很向外突,頸體角比人小。腳骨適應於兩足行走,拇趾不向內側方分離。

腰部脊柱前凸,與人相似。骨盆寬、骶髂關節面相對較小,髖臼小,髂骨翼特別寬,髂前上棘區向前延伸。髂前下棘很發達,表示股直肌有發達的直頭。

雌雄差異比人大。

有人如美國的T.懷特認為坦桑尼亞萊托裡地方發現的人科頜骨、牙齒和腳印也屬南方古猿,這是迄今發現的最早的南方古猿。它們生活於距今約370萬年前。稍晚的有1974年在埃塞俄比亞的阿法低地發現的十多個個體,其中有一副殘缺的骨架,約包含全身骨骼的40%,俗稱“露西”。阿法的南方古猿化石據推測距今350~260萬年前。

埃塞俄比亞的奧莫河谷的化石地點距今約300~200萬年前。肯尼亞的特卡納湖以東的各個地點的時代大約在200萬年以前。巴林戈湖以東的切索旺雅估計在距今100萬年。另外還有一些地點如卡納波依、恩高羅拉、喀麥隆、卡納姆、納特龍、洛塔加姆也發現過可能屬於南方古猿的標本,其中洛塔加姆下頜估計為距今600~500萬年前,時代最早。

南非的南方古猿化石地點大致可分為兩個時期。斯特克方丹、馬卡潘斯蓋兩個地點的時代距今約250萬年前。湯恩可能也同樣古老。斯瓦特克蘭斯、克羅姆德拉和斯特克方丹延伸地點時代較晚,大約距今150~50萬年前。

目前公認的南方古猿化石僅發現於非洲。亞洲爪哇的粗健猿人也被有的學者認為屬於南方古猿。中國湖北恩施地區發現過4枚牙齒也曾被報道為屬於南方古猿,但化石太少,還有待於發現更多材料才能予以肯定。

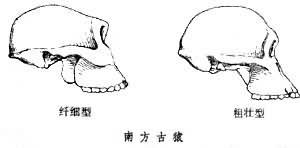

各地發現的南方古猿大體上可分為纖細型和粗壯型兩型(見圖)。

一般說來,纖細型的時代較早,大多早於距今200萬年,粗壯型大多晚於距今200萬年。通常分為4個種。阿法種主要包括阿法低地的化石,也有人還將萊托裡的化石歸屬此種。非洲種主要包括南非早期的化石和部分東非的化石。此兩種均屬纖細型。粗壯型也有兩個種。粗壯型主要包括南非晚期的化石。包氏種主要包括奧杜韋的“東非人”,這是一種比粗壯種還要粗碩的類型。

一般說來,纖細型的時代較早,大多早於距今200萬年,粗壯型大多晚於距今200萬年。通常分為4個種。阿法種主要包括阿法低地的化石,也有人還將萊托裡的化石歸屬此種。非洲種主要包括南非早期的化石和部分東非的化石。此兩種均屬纖細型。粗壯型也有兩個種。粗壯型主要包括南非晚期的化石。包氏種主要包括奧杜韋的“東非人”,這是一種比粗壯種還要粗碩的類型。

南方古猿的進化趨勢表現最顯著的是腦量和牙齒。南非早期化石的平均腦量剛超過450毫升,晚期化石為530毫升。萊托裡化石的犬齒呈三角形,前後面均有銳利邊緣,尖端在未磨前稍超出咬合面水平。在下犬齒與第一前臼齒之間有一小的齒隙。上犬齒與下第一前臼齒相對,二者之間有鑿狀的剪切功能。第一下前臼齒的橫斷面仍呈扇形,有一個較小的第二尖。與臘瑪古猿相比,其門齒減小,犬齒幾乎無變化,而臘瑪古猿的上犬齒與下第一前臼齒之間卻能進行明顯的剪切作用。

晚期的南方古猿的犬齒顯著減小,齒冠變低,後緣由銳利變得較為圓鈍。下第一前臼齒的兩個齒尖變成大約相等、對稱。上犬齒和下前臼齒間的鑿狀剪切功能消失,犬齒參加門齒的嚼物功能。前臼齒形態更接近臼齒,參加研磨作用,後齒比早期標本增大。

此外,身材可能稍有增高,顏面部變大,面骨變厚,顴骨位置更向前,顳窩增大,矢狀脊的出現率增加。

一般認為,從類似臘瑪古猿的生物進化到南方古猿,早期南方古猿在上新世與更新世之交分成兩支發展。一支向粗壯型進化至更新世中期絕滅,另一支發展成能人。