藏族常用藥。別名油甘子、牛甘子、滇橄欖。初載於晉代嵇含的《南方草木狀》,原名庵摩勒(梵文譯名)。為大戟科植物餘甘子Phyllanthus emblica的乾燥果實。文獻記載鮮果初食時味酸澀,後轉微甜,故名。

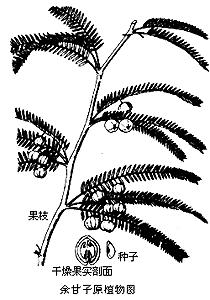

產地和性狀 餘甘子為亞熱帶和熱帶植物,多生於山坡及灌木叢中。中國的福建、廣東、廣西、雲南、貴州、四川及臺灣等地較常見,主產地是雲雲南。馬來西亞、印度、巴基斯坦、斯裡蘭卡、菲律賓及泰國也有分佈。現世界各大洲均有引種栽培。餘甘子藥材呈圓球形或扁球形,直徑1.2~2厘米,表面棕褐色至墨綠色,有細小的疣狀突起及皺紋,果梗長約1.2~2厘米,或已脫落。中果皮厚1~4毫米,質硬而脆。內果皮為黃白色的核,質堅硬,3室,表面略具6棱,背縫線上部有數條維管束,幹燥後可裂成6瓣,每室有種子2粒。種子近三棱形,棕色(見圖)。

餘甘子原植物圖

餘甘子原植物圖

性味和功能 本品味甘、酸、澀,性涼。歸肺、胃經。有清熱、涼血、生津、止咳及消食健胃的功能。適用於血熱血瘀,肝膽病,高血壓癥,高山多血癥;肺熱陰虛,咳嗽咽痛,或燥熱傷肺,上氣咳嗽,口幹煩渴;消化不良,腹痛;現亦用以治療壞血病和防治流行性感冒。古代認為本品久服尚有補益、強氣、延年之功,並可解金石藥毒;鮮果汁和油塗頭,能去風癢,生發。

成分和藥理 餘甘子果實富含維生素C,含量約1.0~1.8%;未成熟果實含鞣質30~35%,幹果亦達14%。鞣質中分離得到訶子酸、訶黎勒酸、鞣雲實素、原訶子酸等。另含餘甘子酸、餘甘子酚、粘酸及胡蘿卜素等。藥理實驗證明,餘甘子醇提取物能有效地增加心肌糖原水平,血清脂肪酸也產生明顯變化。果肉的80%醇提取物,在試管及活體組織中具若幹腎上腺素樣的藥理作用,又有解痙作用和對中樞神經系統的弱抑制作用。鮮果水浸膏和幹果水煎劑,對革蘭氏陽性球菌的抑菌作用,顯著大於革蘭氏陰性桿菌。

應用 本品一般與其他藥配伍入丸、散劑中應用。藏醫常將其與訶子、毛訶子同用,合稱三果。治多血癥、高血壓癥、肝膽疼痛的二十六味餘甘子丸,治熱性水腫、尿少、口渴、氣喘的六味餘甘子湯散,均以本品為主藥。煎服量3~9克。

()