中國古代醫傢闡述眼與臟腑相互關係並指導診治眼病的兩種學說。分別由五行、八卦說衍化而來。五輪指風輪、氣輪、肉輪、血輪、水輪,是將眼劃分為五個部位,分屬於不同的臟腑,從而把眼局部與臟腑統一成為一個整體,用以說明眼的生理、病理現象,指導眼病的辨證論治。八廓是將白睛按八卦的部位劃出八個不同的方位,而後各隸屬於六腑、心包和命門。當眼睛發病時,可通過觀察白睛呈現的血脈絲絡的方位及其色澤、粗細多寡等,為眼病的辨證論治提供依據。五輪與八廓既有區別又有聯繫,故一般通稱為五輪輪八廓。這兩種學說在過去對中醫眼科曾起過積極的作用,但隨著時代的推移,五輪在臨床上尚有某種參考意義,而八廓則因歷代醫傢在部位劃分、臟腑分屬上極不統一,而且相互矛盾,很難指導臨床,故很少應用。

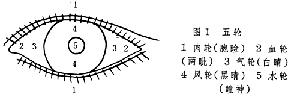

五輪 在現存醫籍中以宋代《太平聖惠方》的記載為最早。歷代多數醫傢認為其理論依據源於《靈樞·大惑論》,論中指出:“五臟六腑之精氣,皆上註於目而為之精,精之窠為眼……肌肉之精為約束……上屬於腦,後生於項中。”指出瞭眼的各個部位與臟腑的內在聯系。在分屬關系上,歷代雖有差異,但大體是一致的,即胞瞼屬脾胃為肉輪,內外兩眥屬心和小腸為血輪,白睛屬肺和大腸為氣輪,黑睛屬肝膽為風輪,瞳神屬腎與膀胱為水輪,合稱五輪(圖1)。所謂輪者乃比喻眼睛圓而轉動似車輪之意。五輪之說的實用價值雖有醫傢反對,如明代張景嶽等,但由於它強調眼與臟腑密不可分,輪之有病多由臟腑功能失調所致,在臨床上通過觀察各輪外顯癥狀去推斷相應臟腑的內蘊病變,因而對眼病的辨證深入瞭一步。但限於五輪之說創立時的歷史條件和科學水平,不足之處難免,例如白睛發黃,病位雖在氣輪,而病之本不在肺,多系脾胃濕熱蘊蒸所致。再如水輪病變,絕非皆用補腎之劑所能包治,故臨證之際既要詳查眼之五輪,又不可拘泥五輪,而應從整體出發,望、聞、問、切四診合參,目前可借助各方面的檢查,進行綜合分析,才能取得滿意效果。

圖1 五輪

圖1 五輪

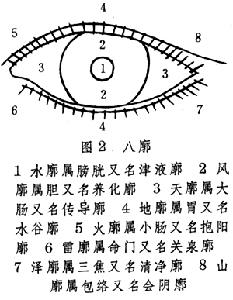

八廓 “廓”取城廓護衛之意(圖2)。雖首見於宋元間的《秘傳眼科龍木論》所附《葆光道人眼科龍木集》,但無形又無位,即尚未配有八卦(乾坎艮震巽離坤兌)與八位(天水山雷風火地澤),直到元代危亦林《世醫得效方》才為八廓配上瞭八卦與八位。而明代以後,八廓在名稱、配屬和配位上,一直混亂無章,除天、風、火、地四廓說法一致外,其他均有分歧,特別是山廓就有五種不同的說法。至於八廓的部位在《世醫得效方》、《銀海精微》、《審視瑤函》、《醫宗金鑒》、《銀海指南》、《醫學入門》六本書中也不相同。而八廓的實用價值,在一些推崇八廓的眼科著作中,也很難找到實際應用的例子,僅在《審視瑤函》的“黃膜上沖”中運用此說,它使用瀉陽明實熱的通脾瀉胃湯來治療位於坎位的膀胱之病,殊不可解。且自八廓問世以來,反對者不乏其人,如張景嶽、樓英、徐春甫、張璐等。

圖2 八廓

圖2 八廓

()