腹腔內膿液集聚,被腹壁、臟器、腸系膜或大網膜及其間的粘連所包圍而形成的膿腫。相當多見,需積極處理,否則感染難以控制,病人長期消耗,常致衰竭死亡。

病因病理 腹腔膿腫可以單發,也可多發。是急性腹膜炎、腹部手術或腹部損傷的併發癥。如膽囊炎、胰腺炎、潰瘍病穿孔、腸傷寒穿孔,膽腸或胃腸吻合口漏等,在病程發展過程中,都可形成腹腔膿腫。

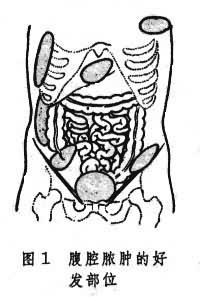

腹腔膿腫以膈下下及盆腔為多見,也有發生在腸間或其他部位的。這是因為平臥位時,在重力作用下,感染的腹腔液流向腹腔低位──膈下及盆腔;另外呼吸運動也將感染液吸引到膈下。膿液多沿結腸旁溝流過,所以在結腸兩旁,也易形成膿腫(圖1)。

腹腔膿腫大部分是多菌種感染,主要病原菌來自消化道。由於抗生素的大量應用和機體抗病力的變化,腹腔膿腫致病菌中厭氧菌所占比例有所上升,以類桿菌和腸鏈球菌為主;需氧菌中仍以大腸桿菌為主,變形桿菌、綠膿桿菌也有增多的趨勢。

臨床表現 腹腔膿腫的癥狀常較隱蔽,在急性腹膜炎得到控制後,體溫卻沒有完全恢復正常,反而逐步回升,即是膿腫形成的跡象。有的病人可伴有寒戰、心率加快和腹脹等癥狀;並且白細胞計數增加,核左移,血沉加快。因膿腫位置往往深在,一般腹部無壓痛;若有,則壓痛區常是膿腫所在部位。X射線平片和鋇劑造影,有時可見氣液面和胃腸移位或顯示瘺道影像;B型超聲波和CT檢查對膿腫的診斷和定位有很大幫助,超聲波引導下穿刺,若吸出膿液即可確定診斷。將放射性核素67Ga和111In註射入體內,它們常聚集於膿腫周圍的炎性組織中,可經掃描定位。

預防治療 腹腔膿腫絕大多數為腹內臟器炎癥穿孔或損傷後形成,故積極防治原發病是預防的根本方法。外科手術結束時,要根據腹腔污染情況,沖洗和充分吸引相應部位。如胃、十二指腸穿孔手術後要徹底沖洗膈下區,病人應采取半坐臥位。盆腔腹膜的血液循環不像膈下那樣豐富,毒素吸收少,引起的中毒癥狀輕,即使形成膿腫也較易引流,故術後宜采取半坐臥位,以免膿液流向膈下造成膈下感染。

感染早期,膿腫尚未形成時,常有蜂窩組織炎癥,應采用非手術治療。除全身支持療法外,以抗生素和中藥為主控制感染,並可配合理療。膿腫一旦形成,則除瞭腸間小膿腫可能吸收外,其他部位的膿腫很難不經引流而愈,單靠抗生素可能會掩蓋和拖延病程的進展。

與腹壁相連的單腔膿腫,可針吸或置管引流,這統稱為經皮引流,CT定位或超聲波引導下穿刺置管的成功率,有時可與手術引流相媲美,能使膿腫吸收消失。較深的多房膿腫或臟器間膿腫,多需外科切開引流,並留置引流物,直至膿腔逐漸閉合。

以下分述幾種較多見的腹腔膿腫。

① 膈下膿腫:膿液積聚於膈肌下,橫結腸及其系膜上方的間隙內。臨床上以肝鐮狀韌帶為界,將腋下分為左、右兩個膈下間隙;右膈下又以肝為界分為肝上及肝下間隙,這些均是膈下膿腫易於形成的部位。由於膈下膿腫常繼發於急性闌尾炎穿孔、胃十二指腸潰瘍穿孔及肝膿腫穿破等,因此以右膈下較多見。膈下腹膜具有豐富的淋巴網,吸收面積大,臟器又較多,易使膿液積聚其間,故膈下膿腫較為多見,表現復雜,中毒癥狀重,而且難以處理。膈下感染可經淋巴途徑蔓延到胸腔,膿腫亦可穿透膈肌進入胸腔使病情更趨復雜;個別的可穿透結腸得到“自傢引流”,也可腐蝕消化道,引起出血或瘺,以至死亡。

膈下膿腫時常有高熱,發熱呈弛張型,上腹或腰背部可有叩壓痛。膈下膿腫因炎癥部位與膿胸、肝膿腫等接近,有時不易鑒別,可根據從發病情況、臨床表現和X射線、超聲波檢查結果,進行診斷。

膈下膿腫的手術引流途徑按膿腫部位而定,常用的有經前肋緣下部、後腰部及側胸部。引流經路應在腹膜和胸膜外,即漿膜外引流,以免膿液進入遊離胸腔或腹腔,使感染擴散。必要時,手術需分期進行,第1期先形成粘連,1周後作第2期手術,通過粘連引流膿腫(圖2)。

阿米巴性肝膿腫病程較長,若治療不及時可破潰,穿入膈下間隙,形成膈下膿腫,治療時應加用抗阿米巴藥物。

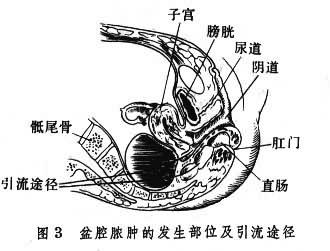

② 盆腔膿腫:盆腔處於腹腔最低位,闌尾炎穿孔及其他原因引起的腹膜炎時,炎性滲出物或膿液易流入其間形成膿腫。盆腔腹膜面積較小,吸收毒素少,故盆腔膿腫時全身中毒癥狀往往較輕,而局部癥狀相對顯著。由於膿液刺激直腸和膀胱,常有裡急後重,大便次數增多,糞中帶有粘液;小便頻數,或排尿困難等。

盆腔感染尚未形成膿腫時,可應用抗生素、或進行熱水坐浴等,使炎癥消散;一旦膿腫形成,肛門指診可發現直腸前有波動的腫塊,即可經直腸切開引流,已婚婦女可經陰道切開引流(圖3)。

③ 腸間膿腫:處於膈下和盆腔之間,故亦稱中腹部膿腫。膿腫被包圍在腸管、腸系膜、網膜和腹壁之間,常形成多個膿腫。由於有橫結腸阻擋,腸間膿腫一般不波及膈下,卻常伴有盆腔膿腫。臨床可有一般化膿性感染癥狀,和腹脹或不全腸梗阻的征象。診斷困難,需借助 X射線和超聲波檢查。非手術治療無效時,需剖腹探查,徹底清洗引流。行一期經腹腔手術,而不能強求腹膜外引流。有時膿腫很小,且限局良好,病情穩定,臨床無癥狀,可不進行處理,待其自然吸收。