腹膜腔為體腔的一部分,由腹膜圍成。腹膜和腹膜腔疾病臨床常見,許多病人到外科就診。

腹膜和腹膜腔的解剖概要 分腹膜和腹膜腔兩部分敘述。

腹膜 覆蓋在腹腔和盆腔壁內面及臟器表面的漿膜,其總面積甚大,約2m2,幾乎與全全身皮膚的面積相等。因所在部位不同,可分為兩部分:壁層腹膜覆在腹前壁和盆腔壁;臟層腹膜覆蓋在腹腔臟器表面,將臟器懸吊或固定於膈肌、腹後壁或盆腔壁,並形成許多皺折和間隙,最大的皺折即為網膜和腸系膜,小網膜連接肝臟和胃及十二指腸;大網膜懸垂於胃和橫指腸之下,小腸之前。腹膜薄而透明,其基礎是纖維結締組織,向腹腔的面覆有一層間皮細胞。因此,正常時腹膜面平滑而光澤,為少量漿液所覆蓋、濕潤,此漿液從臟層腹膜產生,為壁層腹膜所吸收,保持動態平衡,有滑潤腹膜、減少磨擦的作用。壁層腹膜的感覺由脊神經傳導,定位明確。壁層腹膜受刺激後引起腹壁肌內的反對性收縮,產生腹肌緊張。檢查腹部時的壓痛或反跳痛,多半是來自壁層腹膜,對診斷很有幫助。但膈肌上的壁層腹膜受疾病(膽囊炎、脾破裂等)刺激時,可產生肩胛部的牽涉痛。臟層腹膜的痛覺則由植物神經(內臟神經)傳入纖維傳導,難以明確定位。一般認為內臟的痛覺纖維主要在交感神經中;膨脹、牽拉等感覺纖維則含於副交感神經中。

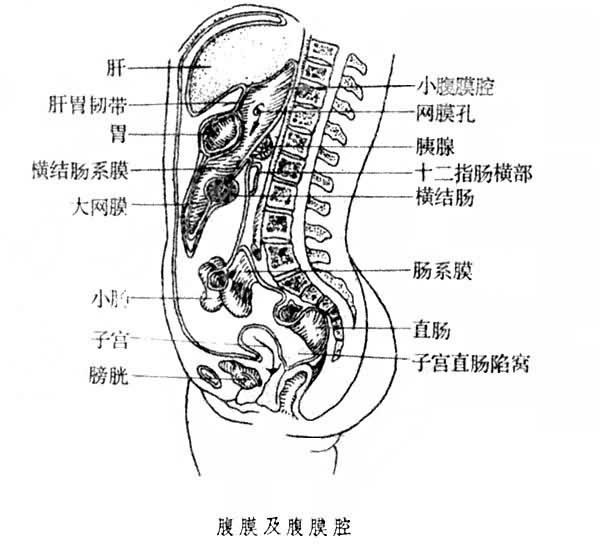

腹膜腔 壁層腹膜與臟層腹膜之間的腔。實際上是縫隙間的迷路,其形狀大小極不規則,並隨腹部臟器(尤其是空腔臟器)的大小、形狀與位置的變化而經常在變化。女性的腹膜腔經輸卵管腹腔口、輸卵管、子宮、陰道與外界相通,男性的腹膜腔完全封閉。腹膜腔內有少量漿液,即腹膜液,充滿縫隙,用以潤滑漿膜表面,在腹內臟器活動時可減少磨擦(見圖)。腹腔與腹膜腔的概念有所不同,腹腔上界為膈,下為盆腔,前方及兩側為腹壁肌肉,後方則由椎體及腰大肌封閉,是全身最大的腔,包括瞭腹膜腔。不過醫學界平時常將腹膜腔簡稱為腹腔。

腹膜腔以橫結腸及其系膜為界,分為結腸上、下間隔。結腸上隔在橫結腸的上方、膈的下方,所以又稱膈下間隙,此處感染可形成膈下膿腫。膈下間隙又可分為肝上、肝下等多個間隙,包括左肝下後間隙,即小網膜囊,囊內空間就是小腹腔,在胃和小網膜後面,胰及腹腔後壁之前,借網膜孔與總腹膜腔(即大腹腔)相通。胃後壁穿孔後可在小腹腔處形成膿腫。平臥時,小腹腔的上部在腹腔最低位,如大腹腔有感染、化膿,則膿液可流入小腹腔,故此時應取斜坡臥式,以防感染延及腹腔,若小腹腔有化膿,亦可借此經網膜孔引膿至大腹腔。

結腸下隔有升結腸及降結腸外側溝和最低位的骨盆間隙。骨盆間隙中有膀胱直腸陷窩(男性)或子宮直腸陷窩(女性即道格拉斯氏陷窩)。上述各間隙之間可互相交通,在臨床上有重要意義。如闌尾炎穿孔後,腹腔內的膿液可因體位不同引流到不同地方:可沿升結腸外側溝向頭側流到右側膈下間隙,引起膈下膿腫;亦可向下流入盆腔,形成盆腔膿腫。膈下膿腫中毒癥狀嚴重,又難於引流;而盆腔腹膜的抵抗力較上腹的強,形成膿腫後也較易處理。故胃腸道穿孔或有腹腔內感染可能時常囑病人保持半臥位。

腹膜的功能 可分三個方面。

防禦功能 腹膜對感染的抵抗力大於胸膜和皮下組織。能滲出吞噬細胞以清除少量毒性小的細菌。大網膜的防禦作用尤強,常移動到感染病灶,將其包圍,防止擴散,如急性闌尾炎時。因此在腹部手術後,有時皮下組織化膿,而腹膜不化膿。這也是主張在壞死穿孔性闌尾炎時,闌尾切除術後不縫合腹膜的理論依據。

分泌和吸收功能 腹膜對液體和微小顆粒都有強大的吸收能力,也能分泌少量漿液。由於腹膜面積(約2m2)大於腎小球的濾過面積(約1.5m2),故腎功能衰竭時,可利用腹膜進行透析治療。另一方面,由於細菌也能通過腹膜,腹內感染病變也會造成嚴重的敗血癥。

正常情況下,腹膜腔的液體量約100ml左右。在病理狀態下,可產生大量腹水,這有兩種情況:①漏出(血液的液體成分通過血管壁逸出)見於門靜脈高壓等,液體中蛋白質含量少,在25g/L以下。②滲出(某些血液成分,如血漿、白細胞等通過管壁逸出),見於各種炎癥反應,滲出液中蛋白質含量高於25g/L。

修復功能 腹膜受損後,能在數小時內修復缺損,而不形成粘連。在血腫、張力過大等情況下,愈合不完全或延遲,則結締組織增生,纖維素集聚,形成粘連。這種粘連也是一種防禦反應,可使炎癥局限化,粘連處有血管再生,以改善血液循環的功效,吸收後可不留痕跡。此點常為醫生和病人所忽略,以為任何粘連都是有害的。當然,過度的粘連會帶來不利的一面:膿液及細菌被包裹,不利於引流,抗菌藥物不易發揮作用;同時會引起粘連性腸梗阻。

腹膜和腹膜腔疾病 大致分為三大類。

類癥 各種腹膜炎和腹腔膿腫。

粘連 大部分粘連都是後天性的,由損傷、炎癥等造成。先天性的偶有所見,表現為腹膜皺襞重迭,即異常的膜樣粘連,如膽囊十二指腸膜可造成類似十二指腸潰瘍或膽囊疾患的癥狀;其他部位的粘連,則多產生部分腸梗阻的癥狀。

腫瘤 腹膜的良性腫瘤如纖維瘤、粘液囊腫等極少見。惡性腫瘤較多見,但罕見原發者。①腹膜間皮瘤:腹膜和胸膜一樣,也是間皮瘤發生的部位,腹膜間皮瘤占全身間皮瘤的1/4,是唯一原發於腹膜間皮細胞的腫瘤,多為惡性,常呈彌漫性生長。腹腔內廣泛粘連,腹腔呈胼胝樣增厚,腸管相互粘連,並可有血性腹水。患者多有長期石棉接觸史,石棉工人中的發病率較一般人群高出5倍。主要有腹痛、腹部腫塊等不全腸梗阻的表現。本病以綜合治療為主,局限型病變早期可切除,配合腹腔內化學治療可抑制腹水增長。預後差,多在2年內死亡,後期可轉移到肺和肝。②腹膜假粘液瘤:為腹腔內臟腫瘤的並發癥,常由卵巢粘液囊腫破裂引起,少數來自闌尾粘液囊腫破裂。上述二種粘液囊腫可能都是低度惡性的粘液腺癌。另外有極少數來自盲腸粘液腺癌和膽總管粘液腺癌。由於腫瘤廣泛種植於腹膜,並不斷產生粘液性腹水,量多者可達10000ml,使腹部逐漸膨脹,故俗稱“腹水癌”。患者多因進行性腹脹而就醫,常伴有惡心、嘔吐等消化系統癥狀。明顯消瘦,有腹水體征。從腹部、肛門或婦科檢查,常可觸及高低不平的腹內腫塊。腹腔穿刺可以抽出粘液樣腹水。應爭取早期切除原發病灶(卵巢或闌尾),吸出腹水,取盡腹腔內粘液狀物質;同時在腹腔中放置矽膠管,術後立即經管註入5-氟脲嘧啶或噻哌等抗癌藥物,常能暫時緩解。若復發,可再次手術及腹腔內應用抗癌藥物,有一定療效。預後尚可,不發生遠處轉移,主要死亡原因為營養不良和反復發作的腸梗阻。

參考書目

J.T.Adams,Abdominal Wall,Omentum,Mesentery and Retroperitoneum,In S.I.Schwartz ed.,Principles of Surgery,4th ed.,McGraw-Hill,New York,1984.