一族化學結構均有一個大內酯環的共同核心,皆為微鹼性、微溶於水,且抗菌作用相似的抗生素。該族抗生素主要抗革蘭氏陽性細菌及某些革蘭氏陰性細菌。隨著軍團菌感染發病率的增高,紅黴素的抗軍團菌作用受到重視。此類抗生素中,中國現階段使用較多的有:紅黴素、柱晶白黴素、麥迪黴素、螺旋黴素、乙醯螺旋黴素和交沙黴素等。目前大環內酯類新品種主要是:能提高口服吸收率的新的紅黴素口服酯和新的14員與16員大環內酯類衍生物,其成果尚待臨床評價。

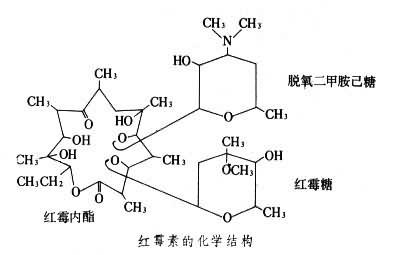

<化學結構、理化性質 紅黴素的化學結構如圖。紅黴素微溶於水,易溶於有機溶劑。在堿性溶液中抗菌性能較強,在酸性溶液中易破壞,pH<4時幾乎完全失效。柱晶白黴素難溶於水、石油醚,溶於甲酯、乙醇、乙醚、氯仿及苯,易溶於四氯化碳。麥迪黴素微溶於水,易溶於有機溶劑(但不溶於石油醚及己烷)。螺旋黴素微溶於水,溶於多種有機溶劑。乙酰螺旋黴素難溶於水,溶於有機溶劑(但難溶於四氯化碳),對酸穩定。交沙黴素難溶於水,易溶於甲醇、乙醇、丙酮、氯仿、醋酸乙酯。

吸收、分佈、代謝與排泄 口服紅黴素由腸道吸收。紅黴毒在血中大部分以遊離形式存在,約有18%(亦有報告42~84%)與血清蛋白結合,分子量變大,不易透過細胞膜及毛細血管而在血中儲存,失去抗菌活性。紅黴素血濃度下降一半所需的時間(即藥物在人體內的生物半衰期)為1.4~1.5小時。紅黴素在體內分佈廣泛,主要經膽汁排泄,並進行肝腸循環,其在膽汁中的濃度可高達血漿藥物濃度的數十倍以上,但在肝病患者並無血藥濃度急驟升高或肝毒性的報道。僅有口服給藥量的2.5%和靜脈給藥量的12~15%以活性形式從尿中排出。腎功能減退時,紅黴素的血漿半衰期僅稍有延長,故其劑量可不改變,或在重度腎功能減退時劑量略減。

抗菌機理及抗菌作用 紅黴素作用於50S核糖體亞單位,通過影響轉肽作用和(或)阻斷信使核糖核酸位移而抑制敏感細菌的蛋白合成。紅黴素對革蘭氏陽性細菌的作用比對革蘭氏陰性細菌強,是因為其進入前者的量比進入後者的量約大100倍。紅黴素對革蘭氏陽性細菌有較強的抗菌作用。革蘭氏陰性細菌中對紅黴素敏感的有百日咳桿菌、流感桿菌、腦膜炎球菌、佈魯斯氏桿菌、淋球菌等。腸道革蘭氏陰性桿菌則大部分不敏感。軍團菌、大部分彎曲桿菌、肺炎菌質體、立克次氏體、梅毒螺旋體、衣原體及非結核分支桿菌等均對紅黴素敏感。L型細菌也對紅黴素敏感。

柱晶白黴素、麥迪黴素、螺旋黴素、乙酰螺旋黴素和交沙黴素的抗菌譜與紅黴素相似。紅黴素不宜與氯黴素、林可黴素等合用,因紅黴素與50S亞基的結合比較穩固,可幹擾或破壞後兩者在靶位上的結合。

細菌對紅黴素的耐藥,除可因50S核蛋白體中的蛋白成分改變(如大腸桿菌)外,也可由於核蛋白體RNA(rRNA)發生變異。由於耐紅黴素的金葡菌比例不斷增高,因此耐藥金葡菌感染選用紅黴素治療時必須根據藥物敏感試驗的結果。對於金葡菌,大環內酯類抗生素之間有一定的交叉耐藥性,對其他大環內酯類抗生素耐藥的大部分菌株也對紅黴素耐藥,而耐紅黴素的菌株,對其他大環內酯類抗生素並不總是耐藥的。但是,一個耐紅黴素而對其他大環內酯類抗生素敏感的金葡菌菌株,在紅黴素存在情況下的敏感試驗中卻表現出對其他大環內酯類抗生素也耐藥。這種分離型耐藥是大環內酯類抗生素的一個特性。

毒副反應 紅黴素口服制劑可引起惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等胃腸道癥狀。應用紅黴素月桂酸酯可出現肝損害,表現為肝腫大、黃疸、嗜酸粒細胞增多和轉氨酶升高,停藥後可恢復正常,肝組織活檢示肝內膽汁瘀積而無肝細胞壞死。靜脈滴註紅黴素乳糖酸鹽可發生靜脈疼痛或靜脈炎。應用紅黴素時,偶有(0.5%)藥物熱、皮疹等過敏反應。當靜脈大劑量給藥或合並肝、腎功能減退者用藥時偶有耳鳴和暫時性聽覺障礙。口服紅黴素也有發生偽膜性腸炎者。嬰兒口服紅黴素月桂酸酯後可出現增生性幽門狹窄。應用紅黴素期間尿中兒茶酚胺、17-羥固醇和血清轉氨酶有增高現象,血清葉酸和尿雌性醇也有降低者。口服柱晶白黴素、麥迪黴素、螺旋黴素、乙酰螺旋黴素和交沙黴素的副作用主要為胃腸道反應,如惡心、嘔吐、中上腹不適、腹瀉、食欲減退等。

臨床應用 此類抗生素主要適用於革蘭氏陽性球菌所致的扁桃體炎、猩紅熱、丹毒、大葉肺炎等,也用於肺炎菌質體肺炎、軍團病、彎曲菌腸炎、白喉帶菌者以及 L型細菌所致的復發性尿路感染等。口服制劑血藥濃度較低,僅適於輕度感染。

參考書目

四川抗菌素工業研究所:抗生素及抗感染藥物,見《藥品集》第2分冊,上海科學技術出版社,上海,1981。