搜索、監視與識別空中目標並確定其座標和運動參數的雷達。亦稱對空搜索雷達。它所提供的情報,主要用於發佈防空警報、引導殲擊機截擊敵方航空器和為防空武器系統指示目標,也用於保障飛行訓練和飛行管制。是現代戰爭中獲取空中目標情報的重要技術裝備。

戰術技術性能和戰鬥使用 對空情報雷達的性能主要包括:探測目標的最大距離和高度,測定目標的精度和分辨力,資料率,情報容量,反幹擾能能力,機動性,可靠性和維修性。

情報容量,是衡量對空情報雷達在單位時間內空情處理能力的重要指標。手工操作的雷達每分鐘隻能處理十多批空情;現代雷達具有自動錄取設備,天線每搜索一周,可處理數十至數百批空情。反幹擾能力,是對空情報雷達的關鍵性能,通常采用多種反幹擾技術來提高雷達抑制有源和無源幹擾的能力,還可采用多部不同頻率的雷達交錯配置和對幹擾源交叉定位等措施,對抗敵電子幹擾。對空情報雷達通常具有良好的可靠性和維修性,即具有較長的平均故障間隔時間和較短的平均故障修復時間,以保證長時間的連續工作。

在戰鬥使用中,對空情報雷達常采用不同性能的多部雷達組成雷達網,各雷達的探測范圍互相銜接構成一定的對空警戒和引導空域。雷達站測得的目標情報,上報到各級雷達情報中心。現代化雷達網采用數字通信設備和軍用電子計算機,自動傳遞和處理情報,極大地提高瞭雷達網的效能。

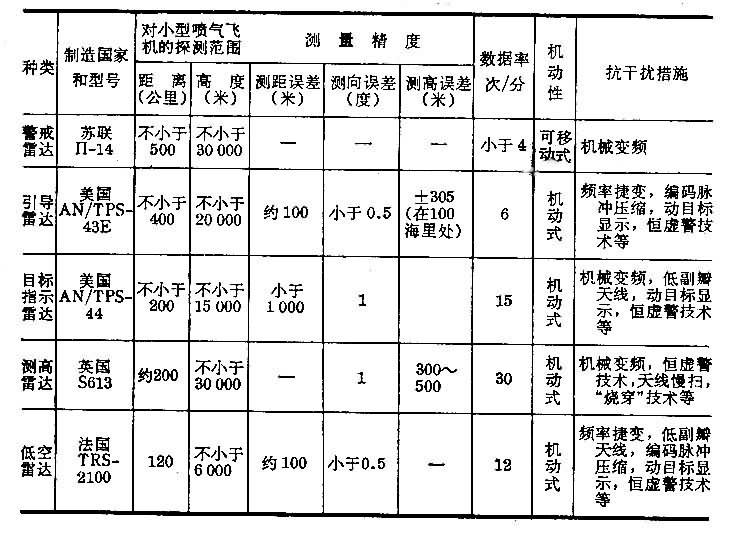

幾種對空情報雷達性能簡表

分類 對空情報雷達按用途分為警戒雷達、引導雷達和目標指示雷達;按同時測定目標坐標的數目,分為三坐標雷達、兩坐標雷達和測高雷達;按探測距離的遠近,分為遠程(400公裡以上)雷達、中程(200~400公裡)雷達和近程(200公裡以內)雷達。

警戒雷達,用於對空監視,及早報知目標的出現。它一般具有較大的探測距離和高度,但其精度和分辨力不高,數據率較低。通常是兩坐標雷達(圖1)。

圖1 中國的“514”警戒雷達

圖1 中國的“514”警戒雷達

引導雷達,用於引導殲擊機截擊敵方航空器,其探測范圍一般低於警戒雷達,但精度、分辨力、數據率較高。兩坐標引導雷達不能測定目標高度,所需高度參數,須由測高雷達提供。測高雷達具有水平方向寬、垂直方向窄的天線波束,在仰角上進行掃描,以測定目標高度(圖2)。V型波束引導雷達是早期出現的三坐標雷達,能在一次圓周掃描中測定目標的距離、方位和高度。新型三坐標雷達通常具有多路發射接收通道和相應的多個天線波束,應用電子計算機處理目標信息(見彩圖)其功能比一部兩坐標雷達和多部測高雷達配合工作遠為先進,但結構復雜,造價較高(圖3)。

圖2 蘇聯的КОНУС型測高雷達

圖2 蘇聯的КОНУС型測高雷達

中國三坐標雷達

電子工業部38研究所供稿

中國三坐標雷達

電子工業部38研究所供稿

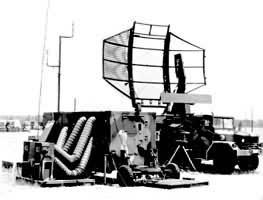

圖3 美國的AN/TPS-43型引導雷達

圖3 美國的AN/TPS-43型引導雷達

目標指示雷達,為高炮和地空導彈部隊提供防區內的全部空情,並提供目標的坐標,使武器系統的雷達或其他瞄準裝置能迅速地捕獲目標。它一般為中近程雷達,具有較高的數據率和精度。為瞭便於轉移,地面目標指示雷達一般都具有較強的機動能力(見彩圖)。

瑞典“長頸鹿”目標指示雷達

瑞典“長頸鹿”目標指示雷達

對空情報雷達中專門用於搜索低空和超低空飛行目標的雷達,稱為低空雷達。它具有抑制地物雜波的能力,能從大量地物雜波中鑒別出低空飛行目標。低空雷達由於受地球曲面限制,探測距離一般較近,數據率和自動化程度則較高。

陸軍使用的對空情報雷達,也稱野戰防空雷達。它具有較高的機動性,能跟隨部隊迅速轉移。

簡史 1936年,英國首次將“本土鏈”警戒雷達部署在本國沿海地區,投入實戰運用。20世紀40年代初期,美國和英國開始生產精度較高的微波雷達,也就是早期的引導雷達和目標指示雷達。第二次世界大戰後,隨著電子技術的進步,對空情報雷達的性能不斷改進。其探測距離和精度成倍提高,並且發展瞭反幹擾技術,如研制瞭動目標顯示雷達和采用機械跳變頻技術等。60年代,又陸續研制出脈沖壓縮、頻率捷變、電掃描等新體制雷達,進一步提高瞭探測性能和抗幹擾能力。70年代以來,對空情報雷達和電子計算機結合,自動探測目標並錄取、傳遞其數據,自動檢查與指示雷達部件的故障,自動改變雷達技術參數,以適應目標特性和幹擾環境的變化。

對空情報雷達的發展趨勢是:進一步提高反幹擾能力和操作自動化;提高探測“隱身”飛機和其他小目標的能力;三坐標體制和相控陣技術將進一步獲得廣泛應用。抗幹擾性能優越的多基地雷達,可探測超遠距離低空航空器的超視距雷達等新體制的雷達,也將取得新的進展。