解放戰爭時期,中國人民解放軍第二、第三野戰軍和第四野戰軍一部,在長江中、下遊地區對國民黨軍進行的規模巨大的強渡江河的進攻戰役(見彩圖)。

渡江戰役

渡江戰役

1949年4月,人民解放軍百萬雄師橫渡長江

1949年4月,人民解放軍百萬雄師橫渡長江

遼沈、淮海、平津三大戰役後,國民黨軍的兵力雖尚有220萬人,但在戰略上已失去有效防禦的能力。人民解放軍則已發展到400萬人,並已有百萬大軍逼近長江,在力量的對比上占絕對優勢。蔣介石為瞭挽回敗局,一面宣佈“引退”,不再擔任中華民國“總統”;一面以國民黨總裁身分退到幕後指揮,以“副總統”李宗仁出任“代總統”,與中國共產黨進行和平談判。同時,積極部署擴充軍備,加強長江防禦,企圖阻止解放軍渡江南進。

中國共產黨中央委員會決定在同南京國民黨政府進行和平談判的同時,令人民解放軍第二、第三野戰軍和第四野戰軍一部,統由劉伯承、陳毅、鄧小平、粟裕、譚震林組成的黨的總前委(鄧小平為書記)指揮,準備在和談破裂時,在漢口、蕪湖、南京、江陰之線發起渡江作戰。

國民黨軍的態勢 長江,是中國的第一大江河,自西向東橫貫中國中部,歷來被兵傢視為天塹。蔣介石以京滬杭警備總司令湯恩伯指揮75個師約45萬人,佈防於湖口至上海間,重點置於南京、上海段;以華中“剿匪總司令部”總司令白崇禧指揮40個師約25萬人,佈防於宜昌至湖口間;以海軍江防艦隊和第2艦隊位於長江中、下遊;以空軍4個大隊置於武漢、南京、上海等地,支援其陸軍作戰。此外,美、英等國也各有艦艇停泊於上海、吳淞口外,威脅或伺機阻撓人民解放軍渡江。

湯恩伯以一部兵力控制長江北岸若幹據點和江心洲,作為警戒陣地,以主力沿長江南岸佈防,並於戰役縱深配置一定兵力,企圖阻止解放軍渡江;如江防被突破,則分別撤往上海及浙贛鐵路組織新的防禦。具體部署是:以第8兵團3個軍防守湖口至銅陵段;第7“綏靖區”3個軍防守銅陵至馬鞍山段;第17兵團1個軍位涇縣、寧國、太平地區為預備隊;第6兵團及首都衛戍總部共3個軍防守南京及其東西地段;第1“綏靖區”4個軍防守鎮江至江陰段,1個軍位丹陽、武進地區為預備隊;淞滬警備司令部3個軍防守蘇州至上海段,置重點於上海;以第9編練司令部等6個軍20餘個師,位浙贛鐵路金華、龍遊、衢縣、江山、上饒地區及杭州、諸暨地區,擔任第二線防禦。

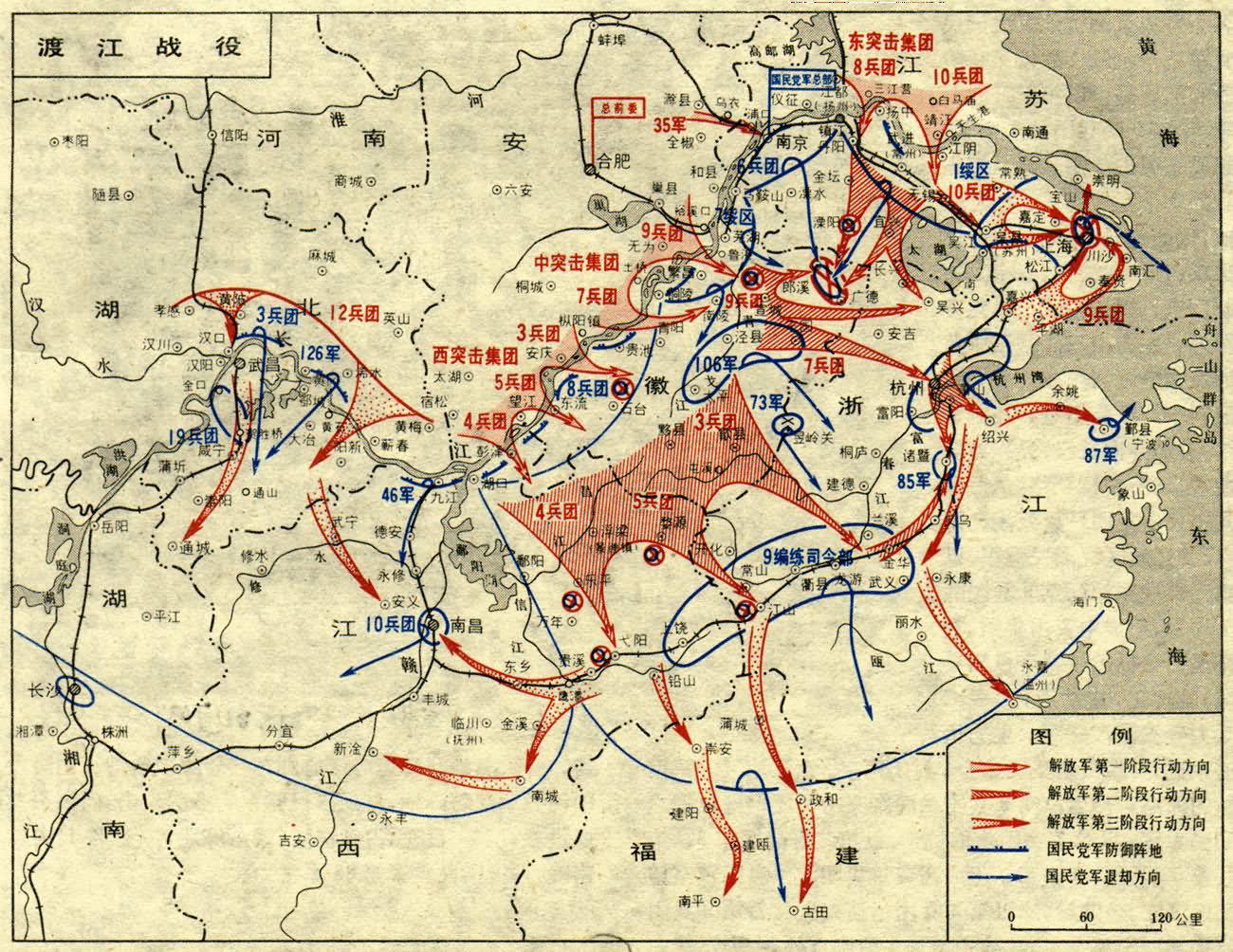

解放軍的部署和準備 1949年3月31日,總前委根據中共中央軍委的命令和當面敵情、地形等情況制定瞭《京滬杭戰役實施綱要》(即渡江作戰實施計劃),決定組成東、中、西3個突擊集團,采取寬正面、有重點的多路突擊的戰法,在江蘇省靖江至安徽省望江段實施渡江作戰,首先求殲湯恩伯集團,奪取南京、上海、杭州等城,占領蘇南、皖南及浙江全省。戰役區分為渡江展開、割裂合圍和各個殲滅京滬杭地區之國民黨軍三個階段。戰役第一階段的部署是:以第三野戰軍第8、第10兩兵團共8個軍,組成東突擊集團,除以第8兵團2個軍位於江北之全椒、儀征、揚州等地包圍並逐次攻占瓜洲、浦口、浦鎮,鉗制南京、鎮江地區國民黨守軍外,主力由三江營至張黃港段實施渡江。成功後,迅速向寧滬鐵路挺進,控制該路一段,並向長興、吳興方向急進,切斷寧杭公路,爾後會同中突擊集團殲滅蕪湖、南京、鎮江地區之國民黨軍。以第三野戰軍第7、第9兵團共7個軍,組成中突擊集團,在裕溪口至樅陽鎮(今樅陽縣城)段渡江,成功後,以一部兵力殲滅沿江守軍,主力迅速東進,與東突擊集團會合,封閉南京、鎮江地區守軍南撤的通路;然後以第9兵團會同東突擊集團聚殲被圍之國民黨軍,以第7兵團攻取杭州。以第二野戰軍第3、第4、第5兵團共9個軍,組成西突擊集團,由樅陽鎮至望江段渡江,登陸後,除以第4兵團迅速東進接替第9兵團監視蕪湖國民黨軍,並準備參加攻取南京外,主力迅速向南挺進,控制浙贛鐵路一段,切斷湯恩伯集團與白崇禧集團的聯系。另以第四野戰軍第12兵團2個軍和中原軍區部隊(歸第二野戰軍指揮),位於武漢正面及其以東地區積極佯動,鉗制白崇禧集團,以策應第二、第三野戰軍渡江。

中國人民解放軍登船起航

中國人民解放軍登船起航

參加渡江作戰的解放軍各部隊,於3月初至4月初,先後進抵長江北岸,展開各項準備工作:進行形勢任務和政策紀律教育;偵察國民黨軍的防禦部署、工事和地形、水情等;開展以強渡江河和水網稻田地作戰為內容的戰術、技術訓練;積極進行船隻的籌集、修理工作,培訓水手。此外,華東、中原地區的地方黨政機關也竭盡全力,動員、組織廣大人民群眾進行規模巨大的支前工作。僅隨軍參戰的船工和漁民就動員瞭1萬餘名。在此期間,各兵團還以一部兵力先後拔除瞭樅陽鎮、三江營、儀征、土橋等長江北岸國民黨軍的據點10餘處,為主力渡江開辟瞭道路。

發起渡江作戰 4月1日,國共雙方代表團在北平(今北京)開始和平談判。4月15日,擬定瞭國內和平協定(最後修正案),但直至4月20日,南京國民黨政府仍然拒絕在協定上簽字。人民解放軍遵照中共中央軍委命令,於當日午夜發起渡江作戰。中突擊集團第1梯隊4個軍,在強大炮火的掩護下,登船起航,迅速攻占長生、聞新、紫沙、黑沙、鯽魚等江心洲。接著突破魯港至銅陵段國民黨軍江防陣地,打退國民黨軍的多次反擊,向縱深發展進攻,至21日晚,占領銅陵、繁昌等地,並於22日占領南陵,殲滅國民黨軍第88軍主力。

中國人民解放軍炮兵向長江南岸轟擊,配合部隊渡江

中國人民解放軍炮兵向長江南岸轟擊,配合部隊渡江

國民黨軍蕪湖以西地段的長江防禦被解放軍突破後,湯恩伯21日飛赴蕪湖組織防堵。當晚,人民解放軍東、西突擊集團又發起強大攻勢。東突擊集團第10兵團主力迅速突破長山、王師塘、天生港等地國民黨軍的防禦陣地,並擊退國民黨軍3個軍的多次反擊,於22日進抵香山、南閘、璜土、百丈鎮之線,建立瞭東西50餘公裡、南北10餘公裡的灘頭陣地,並爭取瞭江陰要塞國民黨軍起義,控制瞭江陰炮臺,封鎖瞭江面;第8兵團一部由龍窩口、永安洲段向揚中發起突擊,22日攻占揚中。西突擊集團主力也於21日晚在預定地段順利突破國民黨軍的江防陣地,至22日占領彭澤、東流等地,一部解放安慶。

在人民解放軍渡江時,英國軍艦共4艘分2次駛入渡江地域炮擊解放軍陣地,經解放軍強大炮火還擊,英國軍艦“紫石英”號被擊傷於鎮江附近江面(後於7月30日潛逃),其餘3艘折返上海江面。

22日下午,國民黨軍開始全線退卻。人民解放軍則繼續向國民黨軍防禦縱深發動進攻,至23日晚,東突擊集團主力相繼解放丹陽、常州、無錫等城,切斷寧滬鐵路;第8兵團占領鎮江、南京,並爭取國民黨海軍第2艦隊司令林遵率艦艇25艘在南京以東江面起義,迫使另一部艦艇23艘在鎮江江面投降。中突擊集團一部占領蕪湖,主力渡過青弋江,並在灣址地區殲滅國民黨軍第20軍大部和第99軍一部。西突擊集團占領貴池、青陽等地,殲國民黨軍一部。與此同時,第四野戰軍第12兵團和中原軍區部隊,先後解放浠水、黃梅、荊門、漢川等地。

分割合圍 根據沿江國民黨軍全線退卻的情況,總前委及時調整部署,令第三野戰軍除以第8兵團部率2個軍執行南京、鎮江的警備任務,以第10兵團1個軍東進蘇州,向上海方向警戒外,主力分別沿丹陽、金壇、溧陽及太湖西側之線和南陵、宣城、廣德之線,向長興、吳興地區疾進,切斷寧杭公路,完成戰役合圍,聚殲南京地區南撤之國民黨軍。令第二野戰軍全力直插浙贛線,切斷湯恩伯集團與白崇禧集團的聯系,保障第三野戰軍作戰。各部隊接到命令後,冒雨疾進。4月27日,第三野戰軍第10兵團1個軍占領蘇州,主力與第9兵團會師吳興,並將南撤的國民黨軍5個軍包圍於郎溪、廣德山區,經2日激戰,將其全殲。5月3日,第7兵團一部占領杭州。5月1~7日,第二野戰軍在皖南遊擊隊的策應下,經屯溪、婺源、樂平直趨浙贛線,先後占領貴溪、上饒、衢縣、金華等地。在此期間,第四野戰軍的第12兵團占領瞭孝感、黃陂,逼近武漢。

各個殲滅京滬杭地區之國民黨軍 郎溪、廣德地區圍殲戰後,中共中央軍委和總前委依據既定的作戰計劃,決定以第三野戰軍第7兵團主力向浙東、浙南地區挺進,第9、第10兵團集結吳江、嘉興、南潯、常熟、蘇州地區準備攻取上海;以第二野戰軍主力位於浙贛鐵路沿線休整,準備應付美、英等國可能的武裝幹涉,並以一部兵力向閩北、贛中進擊,視機進占南昌;以第12兵團在武漢、九江間強渡長江。5月12日,在中共華東局接管上海的準備工作行將就緒之際,第9、第10兵團向上海外圍發起攻擊,在占領松江、南匯、川沙、太倉、南翔等地後,23日向市區發起總攻,激戰至27日,殲滅守軍大部,解放瞭上海(見彩圖)。在此期間,第7兵團在浙南、浙東遊擊隊的策應下,解放溫州、寧波及浙南、浙東廣大地區。第二野戰軍一部於22日進占南昌,另一部相繼解放閩北古田、南平和贛中臨川、南城等廣大地區。第四野戰軍第12兵團一部於5月14日在團風至武穴段橫渡長江。白崇禧集團於16日全線南撤,第12兵團另一部隨即於17日進占武漢,並先後解放咸寧、通山、鄂城、大冶等地。6月2日,第三野戰軍一部解放崇明島。至此渡江戰役結束。

1949年5月27日,人民解放軍解放上海。圖為進入上海市區的人民解放軍騎兵部隊

1949年5月27日,人民解放軍解放上海。圖為進入上海市區的人民解放軍騎兵部隊

渡江戰役歷時42天,人民解放軍以木帆船為主要渡江工具,一舉突破敵人長江防線,直插其防禦縱深,合圍其重兵集團,是一次成功的強渡江河進攻戰役。此役共殲滅國民黨正規軍11個軍部,46個師約43萬餘人,解放瞭國民黨的統治中心南京和上海、武漢等城市以及蘇南、皖南、浙江全省和江西、湖北、福建等省的一部,為爾後解放全華東和向中南、西南地區進軍創造瞭有利條件。