1912~1913年間為爭奪土耳其在巴爾幹的屬地而發生的兩次戰爭。

第一次巴爾幹戰爭(1912.10~1913.5) 巴爾幹同盟對土耳其的戰爭。20世紀初,巴爾幹各族人民反對土耳其統治,爭取民族獨立的鬥爭日益高漲。意土戰爭(1911~1912)期間,保加利亞、塞爾維亞、希臘和門的內哥羅結成巴爾幹同盟,1912年10月9日,門的內哥羅首先先向土宣戰,17、18日,保加利亞、塞爾維亞和希臘先後參戰。保軍進攻色雷斯,在東部戰場與土軍戰鬥中部戰場(馬其頓北部)主要是塞、土兩軍角逐,西南戰場(阿爾巴尼亞和馬其頓南部)則是希、門、塞三國聯軍與土軍抗衡。土軍三面受敵,節節敗退。10月底保軍逼近土耳其首都君士坦丁堡(今伊斯坦佈爾)。至11月中旬,土耳其的巴爾幹屬地隻剩君士坦丁堡、蓋利博盧半島、亞得裡亞堡(今埃迪爾內)、亞尼納、斯庫臺五處。11月初,土耳其請求歐洲列強調停,並於12月3日與保、塞、門三國簽訂休戰協定。在歐洲列強斡旋下,1912年12月16日土耳其與四交戰國在倫敦議和談判。會上爭執最激烈的是土耳其歐洲領土的邊界問題,土耳其拒絕割讓亞得裡亞堡和愛琴海島嶼。1913年1月23日,土耳其國內發生政變,新政府在德國的支持下,態度強硬,和談破裂。2月3日,戰事再起。3月5日,希軍攻克亞尼納。3月26日,保、塞聯軍攻陷亞得裡亞堡。4月22日,斯庫臺土軍投降。土耳其再次求和。5月30日,土耳其與巴爾幹四國簽訂《倫敦條約》。條約規定,埃內茲至黑海的米迪耶一線以西的土耳其歐陸屬地(阿爾巴尼亞除外)和克裡特島割讓給巴爾幹同盟國傢;阿爾巴尼亞獨立,但須受俄、英、法、德、奧、意六大國監督;愛琴海諸島問題則由德、奧、英、俄四國處理。

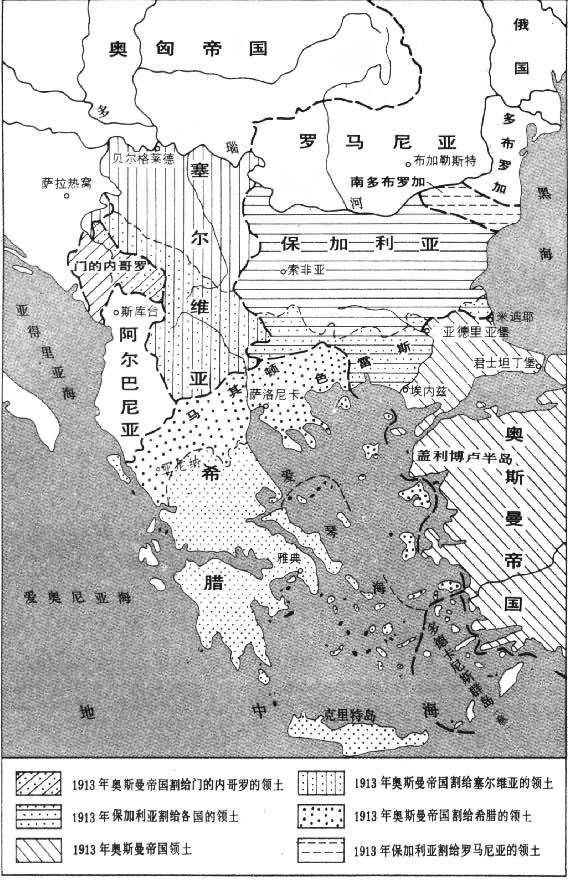

第二次巴爾幹戰爭(1913.6~1913.8) 以保加利亞為一方,希臘、塞爾維亞、羅馬尼亞、門的內哥羅和土耳其為另一方的戰爭。第一次巴爾幹戰爭結束後,巴爾幹同盟諸國統治集團擴張欲望增長。塞爾維亞由於未得到通往亞得裡亞海出海口,要求得地最多的保加利亞劃出馬其頓的一部分作為補償;希臘則要求領有馬其頓的南部和西色雷斯。未參加同盟的羅馬尼亞則要求占有南多佈羅加。這些爭吵因協約國和同盟國兩個帝國主義集團插手其間,益形激烈。1913年6月1日,塞、希秘密訂立反保同盟,羅馬尼亞旋即加入。6月29日,保對塞、希發動突然攻擊,遭到猛烈抵抗。羅立即向南進軍,土耳其欲乘機收復失地,於7月16日向保加利亞發動進攻。保加利亞四面受敵,不斷受挫,至7月29日力屈乞和。7月30日,交戰雙方在佈加勒斯特召開和會,8月10日簽訂瞭《佈加勒斯特條約》。依約,塞取得馬其頓的大部,希取得馬其頓南部(包括薩洛尼卡)、色雷斯西部和克裡特島,羅取得南多佈羅加,土收回東色雷斯和亞得裡亞堡,門的內哥羅的領土也有擴充。戰後,巴爾幹諸國的組合發生變化。原先的反土同盟不復存在,代之而起的是兩個集團:一方是塞爾維亞、希臘和羅馬尼亞;另一方是保加利亞和土耳其。這兩個集團的背後各由三國協約和三國同盟(1882)的勢力操縱著。通過兩次巴爾幹戰爭,塞爾維亞實力大為增強。這就加深瞭塞與奧匈帝國的矛盾,終於使巴爾幹成為第一次世界大戰的爆發地。

巴爾幹半島(1912—1913)

巴爾幹半島(1912—1913)

參考書目

S.B.費伊著,於熙儉譯:《第一次世界大戰的起源》,商務印書館,北京,1959。(S.B.Fay,The Origins of the World War I,2nded., New York,1956.)

張聯芳、王延生:“兩次巴爾幹戰爭”,《外國歷史大事集》(第4分冊),重慶出版社,1986.