世界第一大洋。位於亞洲、大洋洲、北美洲、南美洲和南極洲之間。北部經白令海峽與北冰洋相連,其間以蘇聯東北部的傑日尼奧夫角,經白令海峽中的大、小代奧米德島,至美國阿拉斯加西端蘇厄德半島的威爾士王子角一線為界。東部經巴拿馬運河和麥哲倫海峽、德雷克海峽溝通大西洋;在德雷克海峽處,大致以通過南美洲南端合恩角的西經69°55′線與大西洋分界。西部經麻六甲海峽、巽他海峽等通印度洋,其分界線大致起自麻六甲海峽北口,沿蘇門答臘島西海岸、爪哇島南海岸,經阿拉弗拉海、托雷斯海峽峽,再沿澳大利亞東海岸和通過塔斯馬尼亞島東南角的東經146°51′線至南極大陸。水平輪廓略呈橢圓形。南北寬約15900公裡,東西最寬處約19900公裡,面積17967.9萬平方公裡,約占世界海洋總面積的一半和地球表面積的1/3以上。包括邊緣海在內平均深度為4000米左右,海水容積7億多立方公裡。最深處在太平洋西部的馬裡亞納海溝,深達11034米,為世界海洋最深點。

太平洋東部海岸切割較小,岸線與山脈走向平行,缺少半島、島嶼和海灣、邊緣海。西部海岸線曲折,外側又為一系列弧形列島和較大的半島所環抱,形成許多邊緣海,如白令海、鄂霍次克海、日本海、黃海、東海、南海、爪哇海、蘇拉威西海、班達海、珊瑚海等。太平洋島嶼眾多,大部分集中在中、西部海域。島嶼總面積約440萬平方公裡,占世界島嶼總面積的45%。其中大陸島主要分佈在亞洲和澳大利亞大陸外圍,如薩哈林島、日本群島、中國的臺灣島和海南島、巽他群島、塔斯馬尼亞島、新西蘭的南島和北島、新幾內亞島、所羅門群島、新喀裡多尼亞島等;火山島分佈較廣,如阿留申群島、千島群島、琉球群島、夏威夷群島、薩摩亞群島、新赫佈裡底群島、科隆群島等;珊瑚島主要分佈在太平洋西南部熱帶海域,如全部由珊瑚島組成的加羅林群島,大部由珊瑚島組成的馬紹爾群島、吉爾伯特群島、萊恩群島、土阿莫土群島、湯加群島等。

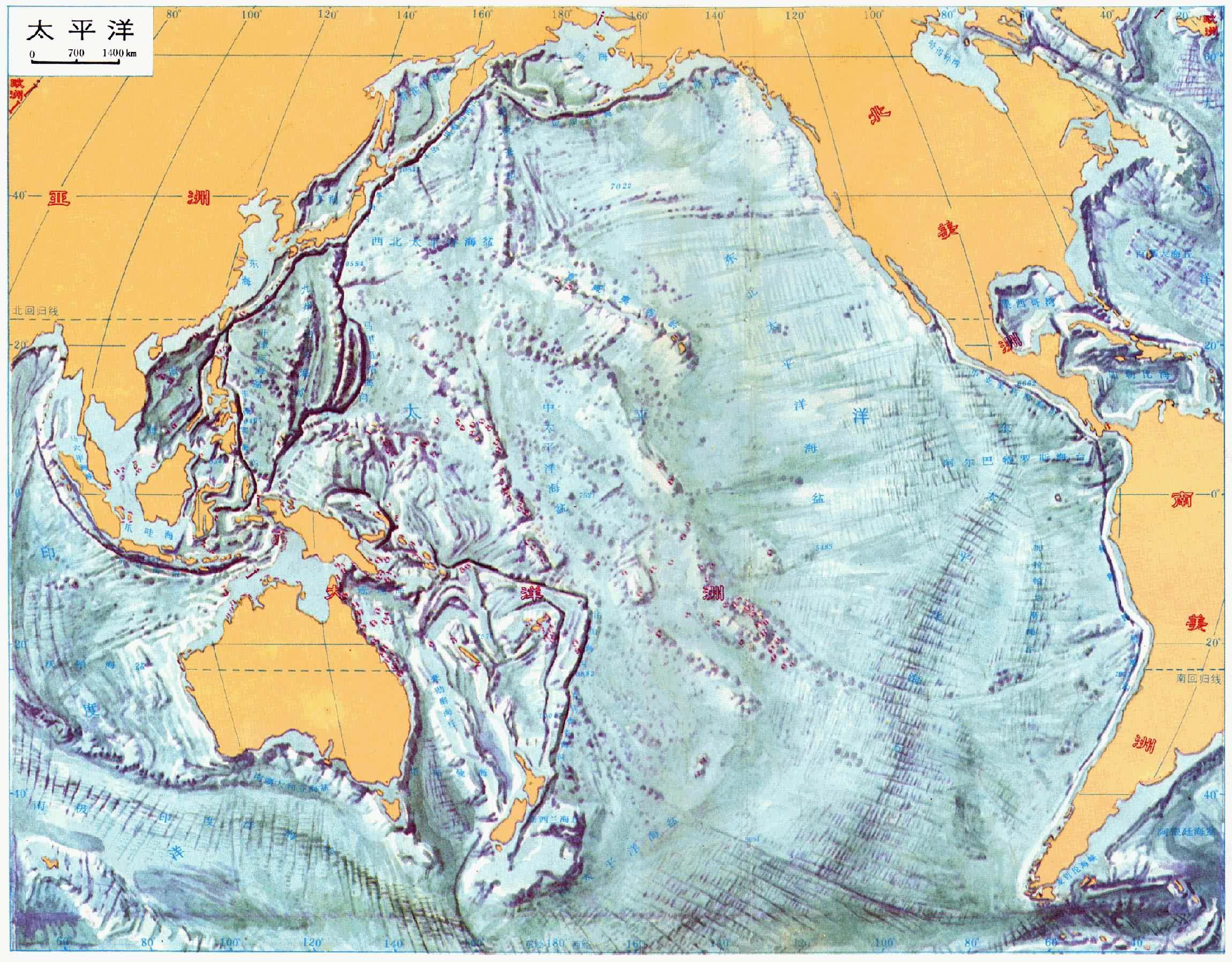

海底地形 可劃分為大陸邊緣、大洋中脊與海底山脈、大洋盆地3個巨型構造地形單元。大陸邊緣包括大陸架、大陸坡、島弧和深海溝以及邊緣海盆地,面積約占太平洋總面積的24%,構造上處於大陸型地殼和大洋型地殼之間的過渡帶。太平洋東部和西部的大陸邊緣有不同的特征。西部邊緣區島弧與海溝相伴生,構造運動強烈,火山和地震頻繁,地勢起伏大,島嶼多呈向大洋凸出的弧形,自北而南有阿留申群島、千島群島、日本群島、琉球群島、菲律賓群島和巽他群島等。在島弧的外側伴生同名海溝,如阿留申海溝(最大水深7679米)、千島-堪察加海溝(10542米)、日本海溝(10554米)、琉球海溝(7507米)和菲律賓海溝(10497米)等。在島弧內側是一系列寬闊的邊緣海盆地,亦稱弧後盆地,形成太平洋西部的許多邊緣海,這裡大陸架有的較廣,如白令海的北部和東部水深在百米以內,有一些高出水面的島嶼;黃海和東海的大陸架水深小於50米,海底平坦,沉積物深厚,蘊藏著豐富的石油及海洋生物資源;南海和爪哇海的大陸架水深小於百米,其南部海底且多溺谷;阿拉弗拉海海底珊瑚礁廣泛分佈;澳大利亞大陸東北岸外有著名的大堡礁。東部邊緣區大陸架極狹窄,呈不連續的條帶狀,海溝與相當於島弧的大陸沿岸山脈相伴生,無邊緣海盆地,如中美洲的西側有中亞美利加海溝(6662米),南美洲安第斯山脈的西側有秘魯-智利海溝(8064米)。北美洲西岸的大陸坡多被深海峽谷切斷,如芒雷峽谷、白令峽谷等。

大洋中脊的位置偏於太平洋東側,北起阿留申海盆,經阿拉斯加灣、加利福尼亞灣、科隆群島的東西向中脊隆起,向南與南極-印度洋海嶺相連,約占太平洋總面積的11%。其北段大部分已潛沒於向西運動的北美大陸之下。中南段稱東太平洋海丘,北起加利福尼亞灣,南至南緯41°左右,綿延近1.5萬公裡,是一條巨大而平緩的海底隆起帶,其頂部高出海底約2000~3000米,寬約2000~4000公裡,多分佈在水深1000~4000米的范圍內。東太平洋海丘被一系列大致東西向的斷裂帶所切割,這些斷裂帶非常平直,相鄰兩帶之間的距離約900~2200公裡。斷裂帶東西綿延達2000公裡以上,寬約一二百公裡,地貌上表現為狹窄的槽溝。

海底山脈和大洋盆地分佈於太平洋中部,面積約占太平洋總面積的65%,是大洋底最主要的地形單元。大洋底一般深度為4000~6000米,地形廣闊平坦,其上多覆蓋有紅色軟泥,為大洋型地殼,較穩定,被大洋中部縱貫南北的海底山脈所分隔,形成四個巨大的深水海盆。這一海底山脈北起堪察加半島,經夏威夷群島、萊恩群島,向南延至土阿莫土群島,長達1萬多公裡。海底山脈的各段多呈雁行排列,每一列線狀排列的島嶼及海底山均呈北西—南東走向。海底山脈與大洋中脊不同。多由無地震活動的海底火山構成,故常稱無震海嶺。多數海底山是由橄欖巖、玄武巖等構成的死火山,也有少數的活火山,例如馬裡亞納群島北部的海底山脈,即有幾座活火山。少部分海底山是由一些珊瑚島沉沒在大洋深處形成,它們具有比較平坦的頂部,稱為海底平頂山。一些高聳的海底山突出海面,成為島嶼,夏威夷群島就是一些海底山的山峰,其水下部分的高度約5000米,海面以上主峰高達4273米,主要的深水海盆有西北太平洋海盆、東北太平洋海盆、中太平洋海盆和南太平洋海盆。海盆中還有一些起伏和緩的深海丘陵,海盆底部有較厚的深海沉積物覆蓋,將起狀的基底蓋平,地形較平坦,一些海底平頂山和海丘的高度多在1000米以下。(見彩圖)

太平洋

太平洋

太平洋海底沉積物的分佈狀況是:在深水海盆裡一般覆蓋有厚層紅色粘土,在隆起的高地(海嶺、海丘、海臺)覆蓋著砂質淤泥;南、北兩半部的高緯度地區分佈著矽藻泥,中緯度和低緯度地區以抱球蟲軟泥為主,一些低緯度地區還有放射蟲軟泥分佈;珊瑚島附近的淺水區分佈著珊瑚砂。這些沉積物覆蓋的基底是基性、超基性的安山巖、玄武巖、輝長巖、橄欖巖等,厚度約5公裡。

氣候 太陽輻射與大氣環流是決定太平洋上氣候狀況的主導因素。此外,亞洲大陸對太平洋西部氣候有顯著影響,洋流亦是影響因素之一。

太平洋跨有從赤道至極地的多種氣候帶,其中3/5的洋面處於低緯地帶,熱帶和副熱帶海洋性氣候占優勢。

太平洋的大氣環流由緯向分佈的兩個高氣壓及三個低氣壓所控制。北太平洋副熱帶高壓及南太平洋副熱帶高壓中心位於大洋東部,發展於熱帶。赤道低壓位於上述兩高壓之間,在西部發展較強烈。阿留申低壓的中心位於阿留申群島上空,冬季低深,夏季較弱;南極低壓伸展在南極洲附近,全年存在。

在大氣環流的作用下,形成瞭太平洋上穩定的盛行風系。在北太平洋上,溫帶冬季刮強烈的西風,狂風出現頻率達30%,夏季較弱,狂風出現頻率為5%;在熱帶和副熱帶,東北信風占優勢,冬季強烈,夏季較弱。赤道是無風帶,吹微風和不穩定風。在南太平洋上,熱帶和副熱帶是穩定的東南信風,冬季顯著,夏季較弱;溫帶西風強度超過北太平洋,狂風出現頻率達到25~35%;在南極低壓控制下,高緯度區主要刮東風。季風出現在太平洋的西部,冬季刮來自亞洲大陸的西北風,寒冷而幹燥;夏季刮來自海洋的東南風,溫暖而濕潤。季風擾亂瞭信風的環流,對亞洲氣候影響巨大。臺風是熱帶風暴的一種,主要發生在太平洋的中部,以發源於菲律賓以東洋面上的臺風最為劇烈,多在夏末形成,每年有23~37次,最小半徑80公裡,最大風力12級以上,對亞洲東部氣候有重要影響。

太平洋的氣溫主要隨緯度而變化。赤道附近氣溫在26~28℃之間,年內變幅小。由赤道向兩極,氣溫逐漸降低,至白令海,2月氣溫為-20℃,8月為6~8℃;至南極大陸沿岸,2月為-10℃,8月為-25℃。由於洋流的影響,大洋東部與西部氣溫差異較大。在熱帶和副熱帶,東部較西部低4~8℃;在溫帶,東部又較西部高8~12℃。

太平洋的年降水量變化在50~4000毫米之間。低緯度地區東、西部差異大。東部降水稀少,一般在50~100毫米,最幹旱的秘魯和智利北部沿海帶不足50毫米;西部降水充沛,為2000~4000毫米,加羅林群島部分海域超過4000毫米。在中緯海域,年降水量為1000~2000毫米。高緯海域年降水量不足1000毫米,南極洲的羅斯海少於500毫米。

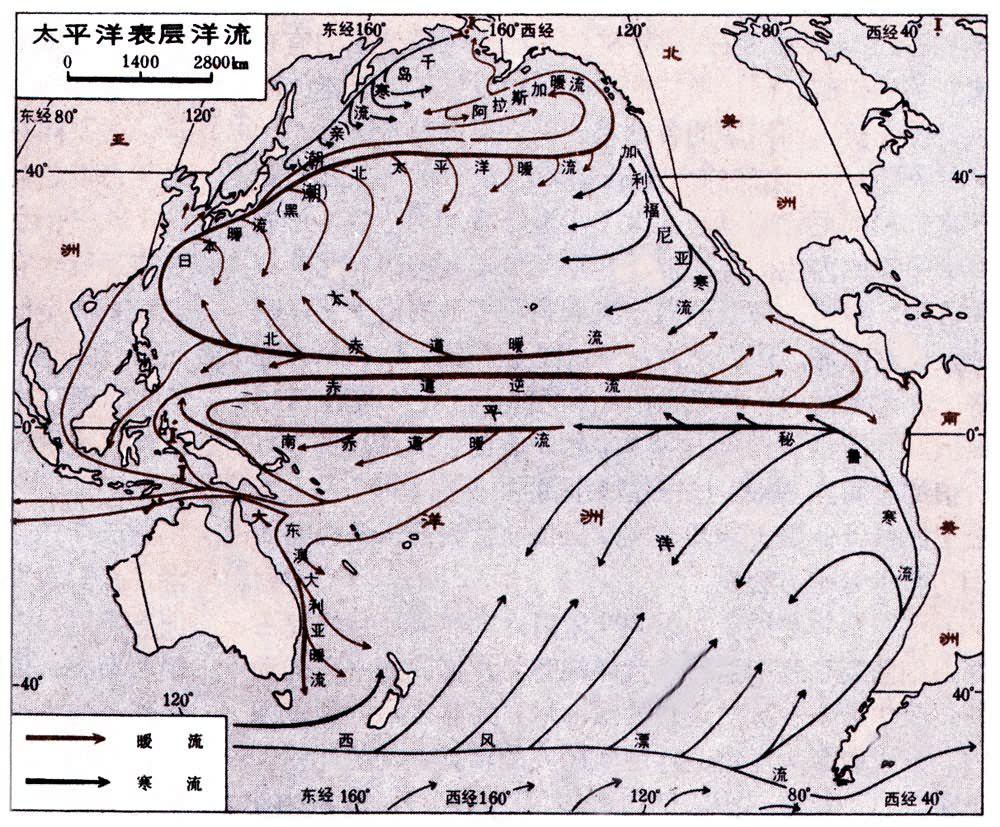

海洋水文 太平洋規模巨大的環流主要由穩定的盛行風系引起,而地轉偏向力、大陸海岸輪廓以及島嶼的分佈,也是形成環流的重要因素。

太平洋有兩個重要的環流系統,分別位於南、北兩半球的熱帶及副熱帶。北半球的環流系統由北赤道暖流、黑潮、北太平洋暖流和加利福尼亞寒流組成,按順時針方向流動。南半球的環流系統由南赤道暖流、東澳大利亞暖流、西風漂流及秘魯寒流組成,按反時針方向流動。分佈於大洋東部的加利福尼亞寒流及秘魯寒流從水溫較低的高緯度流向水溫較高的低緯度,對沿途的氣候有降溫、減濕作用。黑潮是世界上著名的暖流之一,流量相當於世界各河流總流量的20倍左右,水溫高,對西部海域有明顯的增溫作用。在兩個環流系統之間,有一股從西向東的赤道逆流。此外,在太平洋西北部有親潮(千島寒流),北部有阿留申暖流,它們組成一個高緯區水溫較低的環流系統,有時稱為“寒水環流系統”。在南半球西風帶內,受強盛西風的推動,海水自西向東流。由於無大陸阻擋,太平洋與印度洋及大西洋連成一片,海水作環球流動,故稱為“西風環流”。在南緯55°以南,盛行的極地東風把水從東部海域吹向西部。

太平洋表層年平均水溫為19.37℃,比大西洋高2℃。這主要是太平洋的熱帶、副熱帶區域最廣,以及白令海峽限制瞭北冰洋的冷水流入所致。由於海水的熱能主要來自太陽輻射,表層水溫的分佈,亦大致與太陽輻射熱的分佈一致。從南緯20°至北緯20°的赤道兩側,水溫為25~29℃。從赤道向北,水溫逐漸降低,最冷的2月份0℃等溫線出現在北緯55°附近,白令海和鄂霍次克海處於冰封狀態;最熱的8月份0°等溫線出現在北緯65°~68°附近。南半球海洋表層水溫普遍低於相同緯度北半球表層水溫,0℃等溫線出現在南緯60°~62°(8月)及66°~67°(2月),南極大陸沿岸分佈著冰山。受洋流、入海徑流及季風的影響,北緯40°以北,西部海水溫度較東部低4~7℃;在南緯40°與北緯40°之間,西部較東部高3~5℃。海水溫度在表層以下急劇降低,到1500米以下,常年維持在1~2℃或更低。

海水中含有多種鹽類,太平洋表層鹽度平均為35‰,變化在32~36.5‰。南半球海水鹽度高於北半部,南緯0°~40°及北緯20°附近,海水鹽分最多,鹽度在35‰以上,其中北半球最高值為35.5‰,南半球達36.5‰。從低緯區到高緯區,海水鹽度逐漸下降,大洋北端降至31‰以下,南端降至33.5‰。此外,北半球西部由於河流淡水的大量匯入(如長江、黃河),對黃海、東海表層鹽度的影響較大。

自然資源 太平洋已發現豐富的石油、天然氣及多種固體礦藏。石油與天然氣主要分佈在沿海大陸架、大陸坡及小洋盆的海底。已發現的油氣田大部位於太平洋西部和西南部各邊緣海海底及東部大陸架上,如美國加利福尼亞沿海、澳大利亞東南的巴斯海峽、新西蘭中部的庫克海峽、印度尼西亞的爪哇海一帶及中國沿海。太平洋的含油地層面積估計可達1720萬平方公裡,其中27%分佈於大陸架,34% 分佈於大陸坡,39%分佈於深海盆地。砂礦中,有多種金屬礦床,目前主要開采的是鈦鐵礦、金紅石、鋯石、獨居石、磁鐵礦等。已大規模開采的有東南亞的砂錫礦、阿拉斯加的砂金礦和砂鉑礦、日本的磁鐵砂礦及美國西海岸的各種重砂礦。磷灰石砂礦分佈於北緯40°~50°之間的大陸架邊緣帶,最大的磷灰巖堆積於南加利福尼亞附近。在太平洋海底活動構造內,形成環太平洋的內生礦成礦帶,其范圍包括南美洲、北美洲和蘇聯、中國、馬來群島、澳大利亞等地的沿太平洋陸地及近海海底。以銅為主,其次是金、鐵、銀、鉛、鋅等。在水深超過3000米的大洋底部,廣泛分佈著錳鐵結核,其中錳鐵含量占38%,此外還含有鈷、鎳、銅等有價值的金屬。錳鐵結核礦富集區的面積約1800萬平方公裡,估計儲量17000億噸,但目前達到開采條件的面積約數十萬平方公裡。

海洋植物生活於水深200米以內大洋表層或淺海海底,細菌及動物則遍佈於大洋的各層水域。太平洋的動植物集中分佈在大陸邊緣的淺海域,尤其是大陸架范圍內。從邊緣至大洋中心,隨著深度的增加,動植物的種類和數量則相應減少。例如,在太平洋近十萬種動物中,隻有4~5%存在於2000米以下水域,在5000米水域降為800種,6000米處500種,7000米處200種,1萬米處僅20餘種。種類的多少也與緯度有關,一般是高緯水域種類少,緯度越低,種類越多。但每一種動、植物的分佈密度,則是高緯區大於低緯區,在高緯區多優勢種類,低緯區優勢種類稀少。太平洋的動、植物的種類繁多,生物資源極為豐富。在大洋表層,大量繁殖著單細胞的浮遊藻類和各種各樣的浮遊動物。近海的海底植物,在溫帶有鹿角藻類和昆佈科藻類(主要是海帶),在熱帶有褐藻、綠藻及多種細藻,海岸帶分佈有紅樹林。眾多的水藻為近海動物提供瞭充足的飼料,繁殖有多種軟體動物、軟體蟲類、甲殼類和棘皮動物,以及珊瑚蟲等,並出產大量的魚蟹。在島嶼和濱海一帶是海鳥的棲息場所。大洋中部有不少獸類,如鯨魚、海豹、海豚、海熊、海狗、海獺等。

太平洋的漁業生產在世界各大洋中居首位,捕獲量約占世界總捕獲量的一半左右。主要漁場分佈在太平洋西北部、東南部等漁區。西北部漁區包括臺灣海峽、東海、黃海、日本海、鄂霍次克海和白令海的一部分,其中大陸架面積219萬平方公裡。這些海區受黑潮暖流和親潮寒流的影響,加上眾多大陸江河把大量有機物沖刷入海,滋養浮遊生物,魚類匯集。主要捕撈魚類有明太魚、鮭、鱒、鯡、鱈、黃魚、金槍魚等。東南部漁區包括秘魯、智利沿海,大陸架面積狹窄,但該海域有強盛的秘魯寒流流經,並在盛行東南風影響下,沿岸表層水流偏離海岸,中層冷水上泛,把大量無機鹽類帶上水面,為浮遊生物和魚類提供豐富餌料,繁殖瞭大量冷水性魚類,其中鳀魚是主要捕撈對象。此外,太平洋中西部、東北部、中東部、西南部等漁區,也均有漁場分佈。

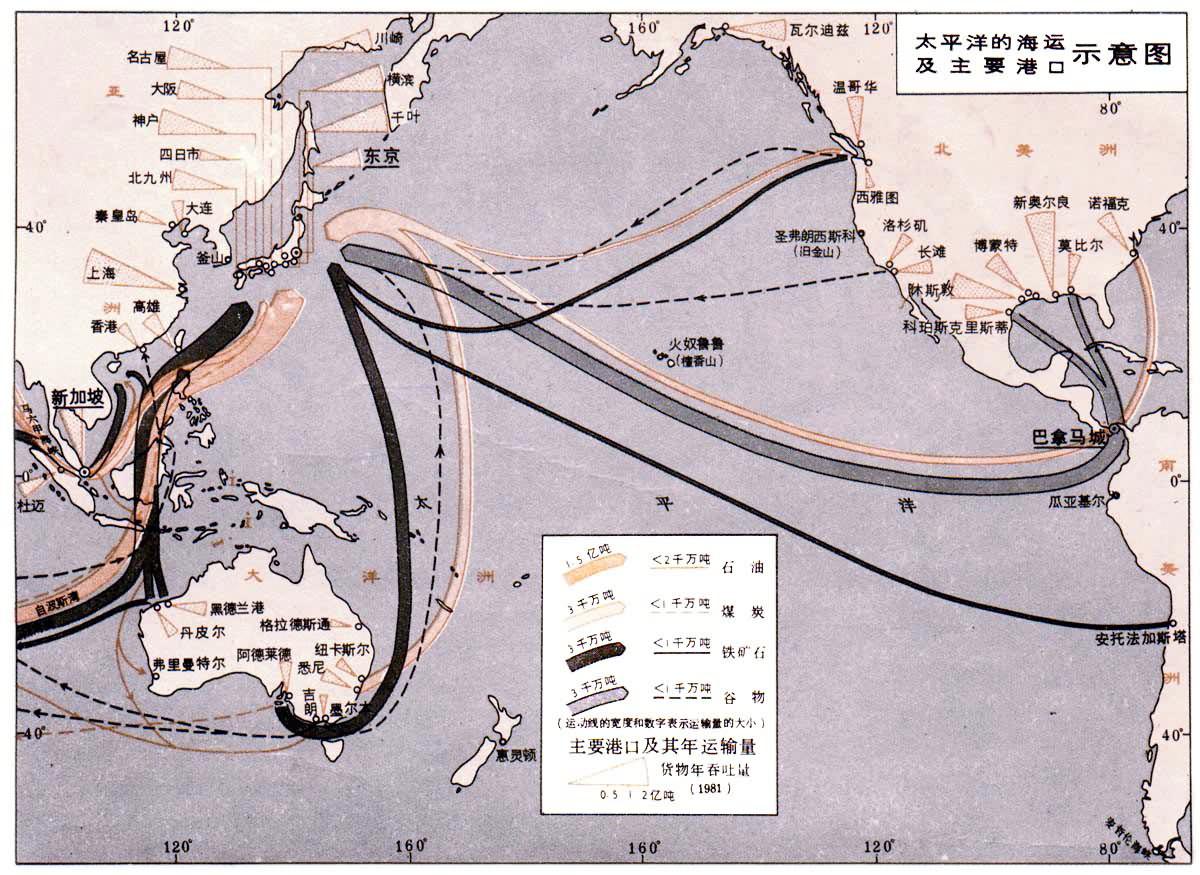

交通運輸 太平洋在國際交通上具有重要地位。有許多條聯系亞洲、大洋洲、北美洲和南美洲的重要海、空航線經過太平洋;東部的巴拿馬運河和西南部的馬六甲海峽,分別是通往大西洋和印度洋的捷徑和世界主要航道。太平洋在世界海運中的地位僅次於大西洋,擁有世界海港總數的1/6、貨運周轉量的3/10和貨物吞吐量的1/4。海運的大宗貨物是石油、礦石以及谷物等。主要海運航線有東亞—北美西海岸航線,東亞—加勒比海,北美東海岸航線,東亞—南美西海岸航線,東亞沿海航線,東亞—澳大利亞、新西蘭航線,澳大利亞、 新西蘭—北美東、西海岸航線等。縱貫太平洋的180°經線為“國際日期變更線”,船隻由西向東越過此線,日期減去一天;反之,便加上一天。太平洋沿岸港口眾多,亞洲主要有符拉迪沃斯托克(海參崴)、釜山、大連、天津、上海、廣州、香港、海防、新加坡、雅加達、東京、橫濱、神戶、大阪等,大洋洲有悉尼、惠靈頓等;南、北美洲有溫哥華、西雅圖、聖弗朗西斯科、洛杉磯、巴拿馬城、瓜亞基爾等。太平洋中的一些島嶼是許多海、空航線的中繼站,具有重要戰略意義,如夏威夷群島、中途島、關島、西薩摩亞群島、斐濟群島等。

太平洋的海底電纜從1902年起開始敷設,現已有從加拿大的溫哥華島至澳大利亞的悉尼,從美國的聖弗朗西斯科至菲律賓、日本及印度尼西亞,從香港至菲律賓與越南、以及南美洲沿海各國之間的海底電纜。近年在太平洋上空開始利用人造通迅衛星進行聯系。