非洲北部地中海沿岸國傢。陸鄰埃及、蘇丹、乍得、尼日爾、阿爾及利亞、突尼斯,北與南歐諸國隔海相望。海岸線長1600公裡。面積1759540平方公裡。人口363.8萬(1984)。全國分為44個區,首都的黎波裡[ID=di_libi]。

自然條件 典型的沙漠國傢,撒哈拉沙漠約占國土面積98%。在前寒武紀基底之上,覆有中生代後期至新生代海相、陸相沉積,以石灰巖和陸源砂巖為主,中部和和南部有部分古生代巖層和火山巖。沿海為狹窄平原。地勢由北向南逐漸升高。西北和東北近海地段,新生代造山運動形成的黎波裡山和綠山,聳立於傑法拉平原和班加西平原以南,平均海拔600~700米。平原上沙丘、鹽沼廣佈。沿海主要是平直沙岸,乏良好港灣。撒哈拉沙漠波狀高原,大部分海拔200~300米,其間有凸起的高地,也有低窪的盆地和綠洲。如中部的哈魯傑玄武巖高地和西部的哈姆拉石灰巖高原,海拔都在500米以上;綠洲主要有傑格佈卜、奧吉拉、賈盧、宰勒坦、朱夫拉、古達米斯以及庫夫拉、費贊等綠洲群。南部邊緣以提貝斯提山塊為中心,兩側佈列著一系列山脈和高原,海拔1000~2000米。鄰近乍得邊界的貝泰峰,海拔2286米,是全國最高峰。沙漠高原組成物質有細砂、粗砂、礫漠和石漠。動植物極為貧乏,富石油資源。

全境絕大產部地區屬熱帶沙漠氣候。全國年平均氣溫為18~23℃,南部費贊地區25~30℃,氣溫日較差和年較差均大。夏季受南方幹熱的吉卜利風影響,多塵暴,沙漠中央絕對最高氣溫可達50℃以上。降水稀少,變率很大,年降水量一般不足100毫米,甚至連年無雨。僅北部沿海狹窄地帶屬地中海氣候,冬季溫濕,夏季幹熱,年降水量在100~400毫米,其中山地在400毫米以上,有小面積森林和灌木,如綠山地區。全境無長年性河流,幹谷較多,地表水缺乏。但地下水廣佈,的黎波裡的承壓水、綠山地區的巖溶水以及南部綠洲地帶的淺層和深層水、供人、畜飲用,並為農業灌溉水源,惟某些地方地下水含鹽度較高。

居民和發展簡史 人口增長快,1954~1982年凈增1.94倍。1970~1982年人口自然增長率平均為41‰。出生率過高,死亡率下降,15歲以下青少年約占總人口42%。人口95%以上集中於地中海沿海狹長地帶,平均每平方公裡20人以上,其餘廣大地區則不足1人。石油工業急速發展使農村人口湧向城鎮,加快瞭城市化過程,1982年城市人口占總人口58%。勞動力不能滿足經濟發展需要,1981年雇傭外國勞動力占勞動力總數36%,多為埃及人和突尼斯人。原住居民柏柏爾人,絕大多數已與阿拉伯人融合同化,操阿拉伯語,信奉伊斯蘭教,占總人口97%。另有少數黑人、圖阿雷格人、猶太人和歐洲人。

最早在利比亞生息的是柏柏爾人、圖阿雷格人和圖佈人。公元前7世紀後希臘人、腓尼基人先後遷入,建立灌溉農業和一些商業城鎮。腓尼基人在現在的胡姆斯附近建立瞭古代黎波裡斯最大的城市萊普提斯(見彩圖)。

利比亞萊普蒂斯古城遺址

公元前2世紀利比亞被羅馬帝國占領,沿海成為羅馬帝國的糧倉。公元7~11世紀,阿拉伯人侵入,傳播伊斯蘭教和阿拉伯文化;灌溉農業受到破壞,畜牧業獲得發展。16世紀中葉後北部淪為奧斯曼帝國的一個行省。同西非、蘇丹等地貿易的繼續發展,使的黎波裡、班加西成為重要商業中心。1912年淪為意大利殖民地。出於殖民掠奪的需要,辦起瞭農場,修建瞭公路,改善瞭港口設施。第二次世界大戰期間一度由英、法占領。1951年宣告獨立,稱利比亞聯合王國。1963年取消聯邦制、改名利比亞王國。1969年9月1日推翻伊德裡斯王朝,改名阿拉伯利比亞共和國。1986年3月2日改名大阿拉伯利比亞人民社會主義民眾國。

利比亞萊普蒂斯古城遺址

公元前2世紀利比亞被羅馬帝國占領,沿海成為羅馬帝國的糧倉。公元7~11世紀,阿拉伯人侵入,傳播伊斯蘭教和阿拉伯文化;灌溉農業受到破壞,畜牧業獲得發展。16世紀中葉後北部淪為奧斯曼帝國的一個行省。同西非、蘇丹等地貿易的繼續發展,使的黎波裡、班加西成為重要商業中心。1912年淪為意大利殖民地。出於殖民掠奪的需要,辦起瞭農場,修建瞭公路,改善瞭港口設施。第二次世界大戰期間一度由英、法占領。1951年宣告獨立,稱利比亞聯合王國。1963年取消聯邦制、改名利比亞王國。1969年9月1日推翻伊德裡斯王朝,改名阿拉伯利比亞共和國。1986年3月2日改名大阿拉伯利比亞人民社會主義民眾國。

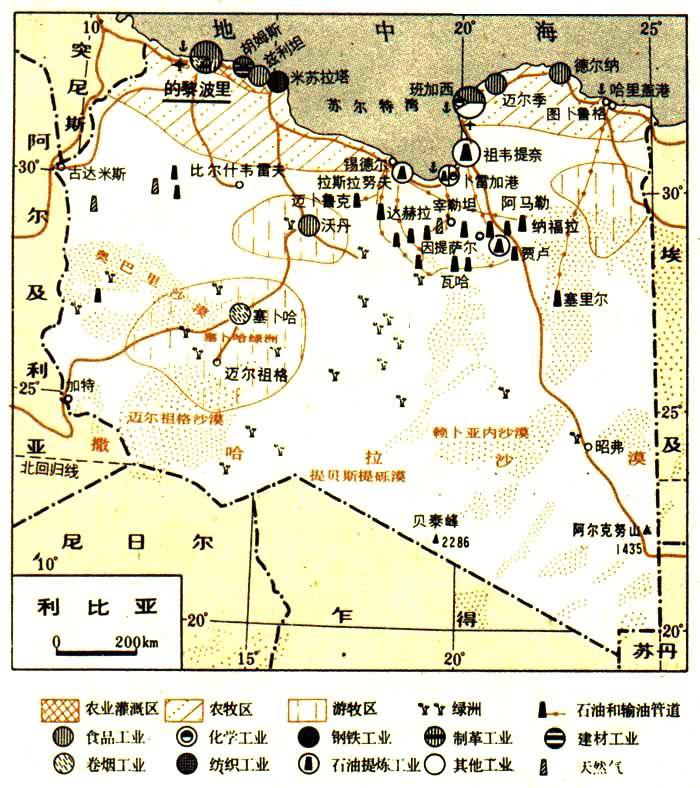

經濟地理 獨立前經濟極為落後,是非洲最貧困的國傢之一。自20世紀50年代在費贊地區和蘇爾特盆地發現石油之後,石油工業迅速發展,經濟面貌發生瞭巨大變化。1961年開始出口原油,1970年產原油1.6億多噸,一躍而為世界主要石油生產國和出口國。1980年石油產值占國內生產總值45.5%,建築業占12%,運輸業占4.6%,工礦業占3.9%,農業僅占1.9%。石油在出口收入中占99.5%,成為利比亞經濟的最主要支柱。1982年人均國民生產總值達8510美元,為世界上高收入國傢之一。

石油資源豐富。1983年底探明可采儲量29.13億噸,天然氣6042億立方米。原油質輕、低硫、低蠟,勝過中東原油;油層埋藏淺,開采成本低;主要產地接近歐洲市場,運價較低。蘇爾特盆地是最主要儲油區,油田大而集中,包括宰勒坦、阿馬勒、賈盧、塞裡爾、因提薩爾等主要油田。由美、英、法、意等30多傢外國公司經營,通過輸油管網輸至沿海5個油港出口。1968年創立國營利比亞石油公司,實行國有化,現已控制石油70%。1970年以後,為保護石油資源,實行限產措施,加之80年代國際市場油價下跌,產量大為下降,1983年產油5100萬噸,天然氣27億立方米。國傢積極發展石油和天然氣加工,卜雷加有規模宏大的液化天然氣廠。煉油廠有5座,其中卜雷加和紮維亞兩廠日處理原油35萬桶。石油化工分佈在阿佈、哈馬什和拉斯拉努夫、馬薩、卜雷加、蘇爾特等地,產品有化肥、乙醇、乙烯等。其他采礦業有海鹽和泡堿。磷酸鹽、銅、錫、錳、硫等礦尚未開發。鐵礦儲量估計7億噸,已在米蘇拉塔興建年產500萬噸的鋼鐵聯合企業。此外還在大力發展水泥、電力、食品、煙草、紡織、電器、造紙等工業。

境內沙漠廣佈,可耕地面積僅208萬公頃,占土地總面積1.18%。固定耕地更少,僅32.7萬公頃,絕大部分為灌溉地。以個體經營為主,另有國營農場和種植園。南部牧區和不固定農區屬部族所有制。沿海平原、昔蘭尼加高原和南部綠洲農業經營比較集約。的黎波裡塔尼亞沿海平原擁有全國2/3的耕地,有10萬公頃灌溉地,和班加西平原一起,生產全國80%以上的農產品,是全國最主要的穩產農業區。主要作物有大麥、小麥、花生、馬鈴薯以及橄欖、葡萄、柑橘、椰棗、無花果等。椰棗主要產於南部綠洲。糧食40%以上需進口。

畜牧業為重要部門。全國有牧場1300萬公頃,以養羊為主。1982年有綿羊560萬隻、山羊150萬隻。昔蘭尼加是重要牧區。以遊牧、半遊牧為主。林業和漁業不發達,正在北部地區進行人工造林。沿海有小規模漁業。

交通運輸 主要靠公路。全國公路總長約2萬餘公裡,主要幹線2條:①沿海幹線國傢公路,全長1822公裡。沿線人煙稠密,是國內交通運輸大動脈和聯系埃及、突尼斯等沿海國傢的重要通道;②費贊國傢公路,從沿海公路向南到費贊地區的塞卜哈,全長452公裡,是費贊區經濟發展的大動脈,由此向西南延伸至加特並通阿爾及利亞。的黎波裡和班加西為主要海港,承擔除石油以外的貨物進出口。卜雷加、錫德爾、圖卜魯格、祖韋提奈等為重要石油輸出港。石油占出口貨物99%,餘為皮張、花生等,進口以機械、木材、建築材料、食品為大宗。航空事業發展很快,的黎波裡和班加西的貝尼納為國際航空港。的黎波裡1978年落成的新機場,是世界現代化的國際機場之一。國內機場在塞卜哈、圖卜魯格、卜雷加、加特、古達米斯、昭弗等地。