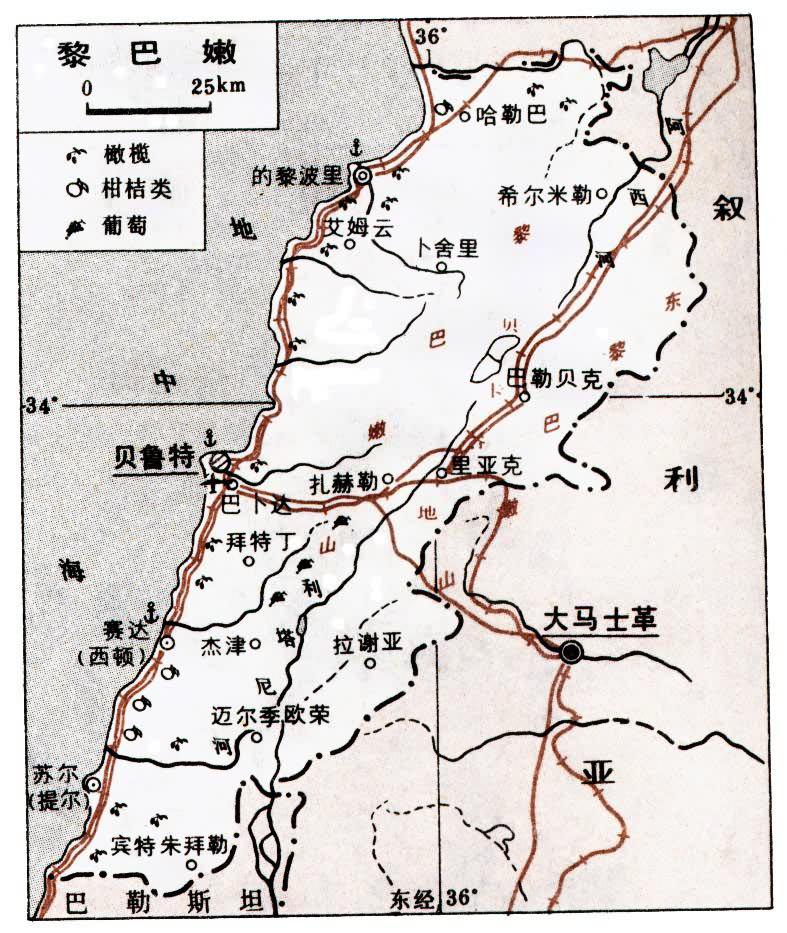

亞洲西部國傢。位於地中海東岸。東部、北部和敘利亞為鄰,南接巴勒斯坦地區。面積1.04萬平方公裡,人口264.4萬(1984)。首都貝魯特。

國土狹長,在西亞裂谷帶上,地形自西向東分為4條南北縱列地帶。沿海平原為一狹窄而斷續分佈的沖積帶。向東地勢抬升,為縱貫全境、陡峭的黎巴嫩山脈,平均海拔2100米;最高峰位於的黎波裡東南的索達山,高3083米。高山東部地勢陡降,形成一南北縱長的槽形谷地,為貝卡平原,也稱貝卡谷地,雖敘利亞亞北部延伸到紅海低地的一部分(見彩圖)。

黎巴嫩貝卡平原鳥瞰

其東為外黎巴嫩山,向南延伸為赫爾蒙山。山地、沼澤和沙漠占52%。

黎巴嫩貝卡平原鳥瞰

其東為外黎巴嫩山,向南延伸為赫爾蒙山。山地、沼澤和沙漠占52%。

黎巴嫩山體有不透水的巖層,流水不能滲入地下,而在1200多米高處傾瀉而下,形成許多水源,有的水量很大,利於灌溉山地農田。利塔尼河和阿西河都發源於貝卡谷地。前者北流入敘利亞,通過土耳其註入地中海;後者南流,又轉向西,穿越黎巴嫩山形成一狹谷地帶,流入地中海。

屬地中海氣候。冬季雨量豐富,自西向東逐漸減少。沿海年降水量700~1000毫米,面海山坡達1200毫米。貝卡谷地和外黎巴嫩山都比西部幹燥,貝卡谷地隻有380毫米,大多降於10月至翌年4月,常出現暴雨。沿海低地夏季較熱,濕度很高,冬季溫暖,無霜凍,但在離海岸8~16公裡的山地,冬季降雪,更高的山地12月至翌年5月都被冰雪覆蓋,形成西亞特有的積雪山峰。黎巴嫩意即“雪白的山”。

居民絕大多數是阿拉伯人,餘為德魯茲人、亞美尼亞人、土耳其人、希臘人等。阿拉伯語為國語,法語和英語也較通行。居民60%信奉伊斯蘭教(有遜尼派、什葉派及其德魯茲等支派),40%信奉基督教(有東正教、天主教及其馬龍等支派);其信徒居阿拉伯國傢之首。全國人口密度平均每平方公裡254人。人口增長不快,70年代中期以來甚至出現負增長(1975~1982年為-1‰)。

公元前2000年前是腓尼基早期的疆域,以發達的商業和航海業著稱於世。公元前8世紀後,曾先後為亞述、新巴比倫、波斯和羅馬帝國侵占。公元7世紀後,又先後成為阿拉伯和奧斯曼帝國的一部分。第一次世界大戰後,淪為法國“委任統治地”。1943年獨立,成立黎巴嫩共和國。

西亞商業和金融業興旺的國傢之一。國民經濟主要依靠過境貿易、銀行和旅遊業。長期以來,是敘利亞、約旦和土耳其東南部等地部分外貿物資的轉口國,包括西亞一些產油國的部分原油,經輸油管也送至黎巴嫩港口轉運出海(有伊拉克的基爾庫克到的黎波裡和沙特阿拉伯的拉斯坦努拉、達曼到賽達的兩條油管)。70年代前後經濟比較繁榮。嗣後,以色列入侵,內戰頻仍,國傢遭受極大創傷。加工工業產值約占國民生產總值16%,以食品加工和紡織業為主,其次是制革、塑料和傢具制造等。還發展瞭煉油業、機械工業和水泥制造業。的黎波裡和賽達建有煉油廠。1974年在阿卡地區發現有生產價值的大油田,1979年在離海岸2公裡處又發現石油。

農業產值約占國民生產總值10%。耕地面積約占國土面積30%,其中灌溉面積占10%。土地利用零星分散,山區尤甚。糧食作物以小麥、大麥為主。貝卡平原是糧食產區。糧食尚需大量進口。水果是主要出口商品。沿海地區產有香蕉、菠蘿、柑橘、橄欖、葡萄和無花果,半山坡有桃和杏,較高處有蘋果等果樹。旅遊業發達。1973年以前,旅遊收入曾達國傢總收入20%,近年受戰爭影響,顯著下降。

交通以公路為主,全長約4000公裡。貝魯特到大馬士革國際公路全長108公裡。經敘利亞通伊拉克的公路是聯絡海灣國傢的主要幹線。鐵路總長471公裡(窄軌),聯結主要海港貝魯特、的黎波裡和賽達,並通鄰國。貝魯特是中東地區重要航空港。

對外貿易主要從意大利、法國、美國、聯邦德國輸入機器、電器、運輸工具;出口商品主要有水泥、服裝、水果和蔬菜,大多運往沙特阿拉伯及其他海灣國傢。