巴西第二大城和經濟、文化中心,全國最大的進口港。位於東南部瓜納巴拉灣西岸,南臨大西洋,有長14公裡的海峽大橋與海灣對岸的尼泰羅依相連。面積1171平方公裡,人口509萬;大裡約熱內盧包括14個衛星城鎮,人口達902萬(1980)。人口中白人占61%,黑人占15%,混血種人占21%。

城市背山面海,市域內有山脈、丘陵、平原、海灘、沼澤、潟湖和島嶼,地勢崎嶇不平。山丘有的逼近海岸,如寶塔糖山(海拔390米)和科爾科瓦杜山(7704米);有的呈指狀伸入市區;最高峰蒂茹卡峰海拔1021米,坐落在市西南部。市區佈局分散,因用地有限,市政建設必須進行劈山開道、挖鑿隧道、削平山丘、填海排沼、築堤防波等浩大工程,建築物多向高層發展(見彩圖)。

巴西裡約熱內盧市鳥瞰

因受地形和大西洋的強烈影響,氣候溫和宜人。年平均氣溫23℃,最熱月(2月)平均氣溫26℃,最冷月(7月)平均氣溫20℃。年平均降水量1100毫米,大多集中於雨季(12月至翌年5月),日降水量有時高達200毫米,往往招致洪水泛濫和山坡泥石流危害,故市內建有龐大的排水系統和山地綠化網。

巴西裡約熱內盧市鳥瞰

因受地形和大西洋的強烈影響,氣候溫和宜人。年平均氣溫23℃,最熱月(2月)平均氣溫26℃,最冷月(7月)平均氣溫20℃。年平均降水量1100毫米,大多集中於雨季(12月至翌年5月),日降水量有時高達200毫米,往往招致洪水泛濫和山坡泥石流危害,故市內建有龐大的排水系統和山地綠化網。

1502年1月1日葡萄牙人到達瓜納巴拉灣,誤認是大河河口,命名為裡約熱內盧(意為“一月之河”)。1555年法國人在維萊加格農島建立要塞。1565年葡萄牙人驅逐法國人,在寶塔糖山麓建聖塞巴斯蒂昂多裡約熱內盧鎮。1567年又遷往卡斯特盧山。以後居民點向山麓平原發展,至17世紀初,已擴展至卡斯特盧山、聖本圖山、聖安東尼奧山和康塞桑山之間的平原上。居民以種植甘蔗和捕魚為生。18世紀,內地米納斯吉拉斯州發現黃金和金剛石礦,便成為運送黃金的主要港口;同時,又是重要的奴隸貿易市場,人口倍增。1763年取代巴伊亞(現名薩爾瓦多)成為葡萄牙巴西殖民地的首府。1822年成為巴西共和國首都。19世紀中葉起,其北面的帕拉伊巴河谷咖啡種植園迅速擴大,為城市發展提供新的動力,市區面積擴展至158平方公裡,人口也由1821年的11.3萬人增至1890年的52萬人。1891年建立聯邦首都區。20世紀以來城市發展更為迅速,除瞭對舊城區進行大規模重建外,隨著鐵路向西北延伸,沿線建立瞭大批工廠和工人住宅區;在南部大西洋沿岸,興建瞭博塔福古、科帕卡巴納、伊帕內馬、萊佈隆等高級住宅區和海濱遊樂場所;1920~1960年全市人口由100多萬增至330萬,工廠企業也由1500多傢增至4000多傢。1960年遷都巴西利亞後,原聯邦區歸屬瓜納巴拉州,該市為州府。1970年市區人口增至430萬。1974年瓜納巴拉州並入新的裡約熱內盧州,該市仍為州府。

裡約熱內盧是巴西僅次於聖保羅的經濟中心,國民生產總值占全國的13%。在經濟活動人口中,第三產業占77%,工業占22%,農業僅占1%。工業產值居全國第二位,工業就業人數占全國11%以上,擁有規模頗大的印刷、紡織、服裝、食品、冶金、汽車、造船、機械、石油加工、化學、傢具等工業部門,其中印刷業和服裝業在全國占有主導地位。全國主要的商業和金融中心,擁有700多傢銀行和最大的股票交易所。南美著名的旅遊勝地,海灘風光迷人,旅遊設施完備,每年2月舉行3天3夜的“狂歡節”,吸引著大批國內外遊客。全國最重要的交通中心,有鐵路和公路通聖保羅、桑托斯、貝洛奧裡藏特、巴西利亞以及東北部的薩爾瓦多等大城市。市區有3個機場,其中戈韋納多島上的加利昂國際機場是世界上設備最先進的機場之一。港灣口窄內寬,外有島嶼屏蔽,是世界著名的天然深水良港,能停泊巨型海輪,年吞吐量達3500萬噸以上,進口占全國1/4,出口占全國1/5(次於桑托斯)。市內交通發達,地下鐵道連通格洛裡亞、蒂茹卡和博塔福古。

全國主要文化中心。有裡約熱內盧聯邦大學等高等學府和許多科研機構、圖書館。集中瞭巴西博物館的精粹,如國傢歷史博物館、國傢博物館、現代藝術博物館、全國美術博物館等。擁有世界最大的馬拉卡納體育場和全國最大的公園、動物園、植物園等。

裡約熱內盧一角

裡約熱內盧一角

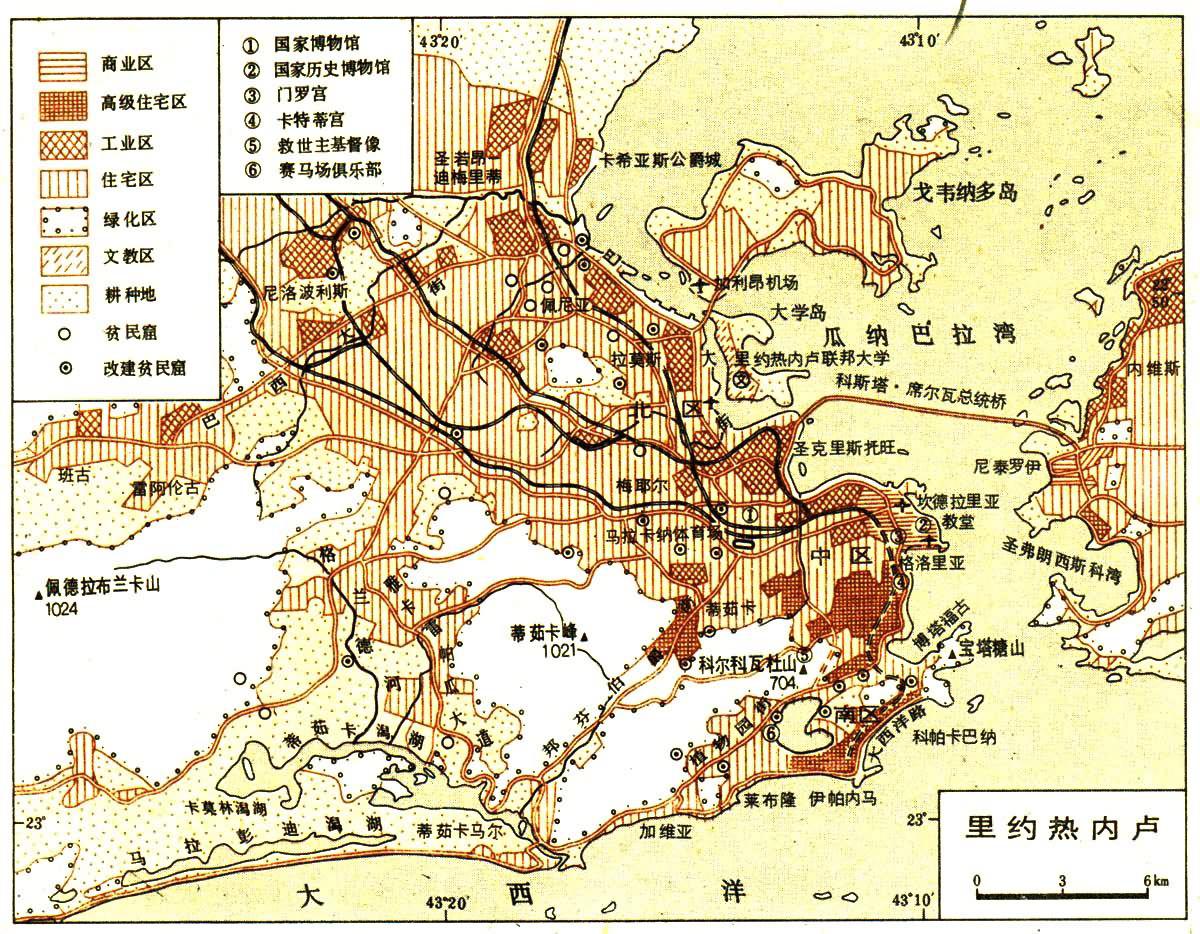

全市功能分區較為明顯。市中心為繁華的商業區和行政區,印刷業和服裝業發達;北部和西部為近代工業區;南部為豪華的高級住宅區和海濱娛樂區;周圍的衛星城鎮如新伊瓜蘇、卡希亞斯公爵城、聖若昂-迪梅裡蒂、尼洛波利斯、尼泰羅伊、聖貢薩羅等為工業區;彼得羅波利斯等為山地旅遊區。全區山坡上密佈著200多個貧民窟。