中華人民共和國首都,全國政治、文化中心和國際交往中心,又是全國第2大工業基地和第2大城市。簡稱京。介於北緯39°28′~41°05′,東經115°25′~117°30′。南北長約180公裡,東西寬約170公裡。周圍與河北省和天津市毗鄰。其中城區位置恰當平原和山地交接地帶。西部北部群山逶迤,北連蒙古高原,西鄰黃土高原;東南部平疇彌望,與華北平原連成一體,東南距渤海的直線距離150公裡。西部、北部的群山,由於山脈交接、斷裂、下陷和侵蝕的影響,形成一些隘口,如東東北部的古北口、西北部的南口(見居庸關)、西部的青白口等;自古以來就是連接蒙古高原、東北平原和華北平原的重要通道;為漢、蒙古、滿各族人民交往的必經之地。現有多條鐵路和公路幹線通達全國各地。背山面海優越的地理位置是北京成為中國文明古都的重要因素,也是建設首都的有利條件。全市面積1.68萬平方公裡。1990年全市轄10區、8縣。人口1035.71萬,其中市區面積4568平方公裡,人口699.51萬。

自然條件

地質與地貌 北京西北部山地在地質構造上屬燕山臺褶帶,它是中朝準地臺的震旦系沉降區,燕山運動褶皺成山。在漫長的地質時期中,山地不斷褶皺、斷裂和抬升,同時也接受外力剝蝕;平原地區在地質構造上屬華北斷拗,中生代末期以來不斷下陷,也不斷接受山地剝蝕的堆積物。北京地區正處於兩個不同的地質構造單位的基礎上,經受性質相反的兩種外營力作用,產生瞭山地和平原兩種地貌形態。西部山地也稱西山,屬太行山脈,北部東部山地統稱軍都山,屬燕山山脈,山地海拔一般千米左右,高峰均位於西北邊境,大海坨山海拔2334米,為北京市最高峰。西山南北延伸200餘公裡,為古生代、中生代凹陷部分,褶皺強烈,在燕山運動影響下,形成三列平行排列的褶皺山脈,坡度較陡,切割較深,常有洪水為害;北部燕山山地褶皺較緩,但斷裂發育,表現為不連續斷塊山脈,山坡南緣分佈有斷陷盆地,如延慶盆地、現密雲水庫所在地的燕洛盆地、平谷盆地等。西部和北部山地相會於南口附近,將北京平原合抱於山灣之中,故有“北京灣”之稱。沿山地和平原交接地帶,分佈有一系列傾斜臺地、山麓扇形地,最後過渡到沖積平原。平原地區坡度緩和,易成澇堿災害,海拔大部在30~50米,最低處不足10米,主要由永定河、潮白河、溫榆河、拒馬河、泃錯河沖積而成。其中以永定河洪積沖積平原面積最大,北京城即坐落於永定河流出西山的沖積平原上。山地、平原兼備的地形特點,為工農業發展提供瞭有利條件。山區礦產資源豐富,西山的京西煤田為全國著名煤田,東北山區的密雲鐵礦是重要鐵礦產地,西部、北部山區的銅、金、鉬、鉛、鋅等有色金屬和螢石、滑石、石棉、耐火粘土、石灰巖等非金屬礦及花崗巖、大理石等建築材料,都有一定開采價值。平原東南部的大興一帶還有石油、天然氣。

北京市政區簡圖

北京市政區簡圖

氣候 冬季寒冷幹燥、夏季高溫多雨,屬典型的溫帶大陸性氣候。春秋短、冬夏長,大部地區無霜期在6個月以上,年均降水量609毫米。降水年際變化大,最大年降水量達1406毫米,最少年僅242毫米。夏季占全年降水量的70%。冬季盛行西北風,經常出現大風、降溫、寒冷、幹燥天氣;春季氣溫回升迅速,雲量稀少,多大風;夏季當東南季風邊緣擺動到北京附近時,南來的暖濕空氣與北方冷空氣相遇,形成7~8月高溫多雨天氣,對農業生產有利;秋季天高氣爽,舒適宜人。各地氣候有差異,長城以北的延慶和懷柔北部山區氣溫低,平原和山前地帶氣溫較高。降水自東南向西北漸減,受地形影響,懷柔黑坨山前和房山、門頭溝山前地帶是兩個多雨中心。到延慶盆地雨量明顯減少。

旱澇為北京主要災害,春旱頻繁,對農業影響較大,平原窪地常有夏澇,山區多雹災。

水文 屬海河水系。較大河流有永定河、潮白河、北運河、泃錯河、拒馬河等,均自西北部山地流出,經東部平原,最後分別匯入渤海。

永定河 市境最大河流,幹流長650公裡,流經本市174公裡,為重要水源。上遊經山區,水勢湍急,且多夾泥沙。到平原水流緩慢,泥沙淤積,河床常變,造成災害。20世紀50年代修官廳水庫,發電防洪並供北京用水。

潮白河 上遊潮河與白河源於河北省北部,切穿燕山註入華北最大的密雲水庫,出水庫後仍分道南流至密雲縣城南匯合,始稱潮白河,下遊與薊運河相通。建有京密引水渠供首都工業和城市用水。

北運河 上遊稱溫榆河,源於昌平縣,至通縣以下稱北運河。曾是明清漕運航道。

土壤 地帶性土壤以褐土為主。在不同地形部位和不同成土母質上,又發育瞭不同土類。山地從高到低分佈有山地草甸土、棕壤和山地淋溶褐土。山地草甸土分佈在海拔1800~1900米的平緩山頂、山坡。面積較小,氣候寒冷,不宜耕作,但草甸植被茂盛,是良好的夏季牧場。山地棕壤分佈在700~800米以上山坡。植被以落葉闊葉林和針闊混交林為主。有機質可達4~10%以上;pH值5.5~5.6,自然肥力較高,宜於森林生長。山地淋溶褐土分佈在800~350米的低山、丘陵及山前洪積臺地,分佈廣泛。pH值由微堿性到微酸性,有機質含量1~3%。植被以油松、櫟類、酸棗、荊條為主,土層薄,以林果為主、農林牧綜合發展為宜。山地褐土分佈在海拔350米以下的丘陵,植被多為旱生和半旱生草灌叢,部分墾為農田。平原地區土壤,人為影響大、熟化程度高,在山麓階地、洪積沖積扇上部及沿山麓分佈有普通褐土、碳酸鹽褐土。土壤中含有礦物養分,宜耕作,但有機質含量僅1~2%,含氮量低,且缺磷。在平原東南部分佈有草甸土,由於排水不良,易鹽堿化,低窪地帶有沼澤土分佈,可種水稻。

北京市

北京市

發展簡史

北京地區開發歷史悠久。遠在50萬年前,北京西南部房山區周口店已有猿人生息(見周口店古人類遺址)。約六七千年前,北京地區進入新石器時代,原始農業出現,人類開始定居。商周時期出現燕、薊兩個小國。燕都在今房山區境,今琉璃河古城即其遺址(見琉璃河商周遺址)。薊都薊城位於北京市區今廣安門附近。燕滅薊後,遷都薊城,成為這一地區的中心城市,亦即北京城的最早前身。薊城城址鄰近古代永定河渡口,是當時中國北方重要的交通樞紐,數條大道相匯於此。自薊城向南可直下中原,向西北徑上蒙古高原,向東北可進入東北平原,向東可達遼河下遊平原。這一交通形勢成為影響薊城誕生與發展的地理基礎。

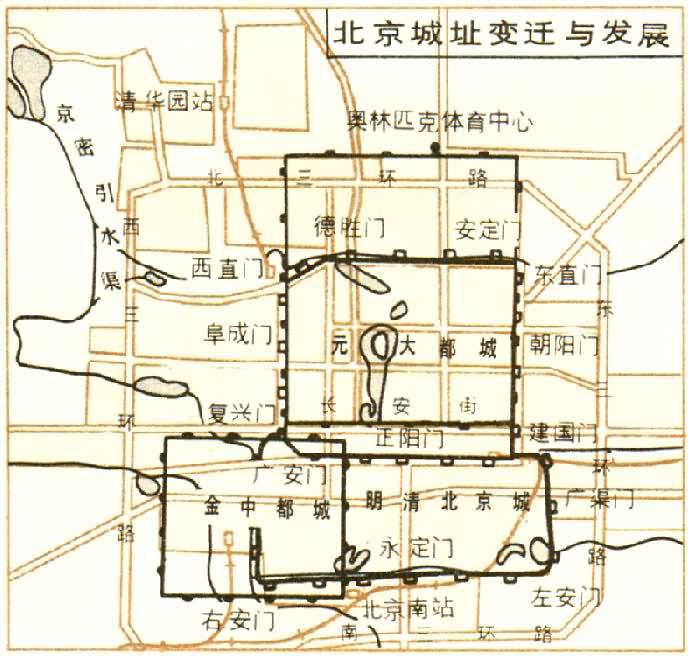

北京城址變遷與發展

北京城址變遷與發展

隨燕國在春秋戰國時成北方強國後,北京地區遂為燕國的核心區,薊城亦為天下名城。燕昭王獎勵百姓發展農牧業和手工業,名馬、糧食、漁鹽、鐵器、陶器等農牧產品和手工業產品多集中薊城交換。秦代薊城為廣陽郡治,為秦聯絡東北地區之門戶和邊地重鎮。秦都咸陽有馳道直達薊城。自秦至唐末,薊城始終具有重要作用。在漢族統治者勢力強大時,必以薊城為經略東北地區的基地。反之,當中原統治者勢力衰弱,東北地區少數民族乘機南下,薊城又往往成為其進入中原的門戶。和平安定時期,薊城則成為北方貿易中心,在促進漢族與北方民族的物質文化交流上,發揮紐帶作用。

秦漢時期,北京地區農業手工業進一步發展。西漢時,薊城已形成中國北方的大城市。東漢時,北京地區水利事業發達,當時引水灌溉薊城四周土地,開稻田,並植桑麻;在湖沼濱海地帶,則盛產漁鹽葦蒲。三國時代,薊城屬魏。為解決農田用水,在近郊興建瞭戾陵遏與車箱渠,開創瞭北京地區水利事業的先聲。隋煬帝時又開鑿永濟渠,溝通中原與涿郡,以利軍運。在唐代,薊城改稱幽州,商業、手工業興盛,北京地區農業生產也有進一步發展。

五代以後,薊城開始向全國政治中心過渡。東北契丹族漸盛,建立遼政權。遼於今北京地區置析津府。公元938年於幽州(薊城)設陪都,名南京。10世紀初,女真族政權金先滅遼,後滅北宋,1153年正式遷都於此,改南京為中都,並置大興府。金中都的建立,開始瞭現今北京作為封建王朝統治中心的歷史,在北京城市發展史上具有劃時代意義。1189年在永定河上修建盧溝橋,使京城通往南方大道暢通無阻。金朝註意開發北京地區,為這一地區以後的發展奠定瞭基礎。中都城的設計規劃曾參考北宋京都汴梁的規制。將舊南京城在東、南、西三面向外大大擴展,並建有城墻三重。外圍城墻周長1.87萬米,略呈方形,宮城位於城中央偏南,皇宮之外即為居民區,城北為商業區。中都城東北二三公裡處地勢低窪,高梁河水在此渚為淺湖。金於湖畔營建大寧離宮,形成城郊風景區,即今北海公園前身。

1267年元世祖忽必烈決定在舊中都城東北郊修建新城,名大都,亦稱汗八裡。於今北京地區置大都路。從此北京成為全國性都城。元代北京城規模宏偉,為解決城市用水,特別是引水濟漕之需,郭守敬主持興修白浮堰,將昌平白浮泉水及西山其他大小流泉引入大都城內接水潭,再連接通惠河以達通州。此外,又別開金水河,將玉泉山水引入大都宮苑。在一定程度上解決瞭宮苑及大都城用水和通惠河水源問題。由於京杭運河的通航和海上運輸發展,加強瞭中國南北部的經濟聯系,也促進瞭大都城貿易繁榮。明初,為加強北方防禦,決定將首都從南京遷來此地。1403年稱都城為北京,這是北京城定名的由來。明朝對北京建築精心設計規劃,共分內城和外城,成現在的凸字形,基本形成現今北京城的輪廓。內城中央為皇城,即紫禁城。內城中軸線明顯,街道整齊地沿中軸線平行或垂直排列,井然有序。外城街巷則為自然形成,多為曲折小巷和斜街。明代北京商業繁榮,正陽門內外、東四牌樓、西四牌樓和鐘鼓樓一帶,均為繁華市場。隆福寺、護國寺、東嶽廟、白雲觀等處,定期舉行廟會,亦為物資交流中心。全國各地商貨從水路、陸路源源進京。京杭運河是溝通京城與江南經濟發達區的交通命脈,鄰近北京的一段出現瞭河西務、張傢灣、通州等繁忙的水陸碼頭。明代北京周圍地區也得到進一步開發。當時曾從山西、山東等地大批移民至此屯田耕種,農業有較大發展,村落成批湧現,奠定瞭現今北京郊區村落分佈的基本格局。

1644年清朝自沈陽遷都北京。清代沿用明北京城,僅於紫禁城內外及西苑一帶有所修建,並於城外西北郊開辟瞭規模空前的園林風景區,建造瞭號稱“三山五園”(萬壽山、玉泉山、香山和暢春園、圓明園、清漪園、靜明園、靜宜園)的離宮建築群。西北郊地處永定河沖積扇下緣,泉水溢出豐富,形成片片湖泊,為修建園林提供瞭良好基礎。清代北京手工業和商業空前繁榮。正陽、崇文、宣武三門之外均有繁華商業區。外地商人紛紛來此建立會館。琉璃廠一帶成為經銷古舊書籍、文物古董、碑貼字畫的文化街。城內出現一些具有重要政治意義和鮮明民族風格的建築物,如供蒙藏僧侶居住的雍和宮,為達賴、班禪來京駐錫之所的西黃寺,牛街清真寺等。1860年英法聯軍,1900年八國聯軍先後入侵北京,燒殺搶掠。西郊園林遭到極大破壞,圓明園廢墟殘留至今。近年整修後的圓明園遺址公園已於1988年6月開放。根據“天津條約”,各國始在北京東交民巷建置使館。1901年後,東交民巷劃為使館區,外國教堂、醫院、各種“慈善”機關在北京相繼建立。

辛亥革命後,北京一度為北洋軍閥統治中心,1928年歸國民黨中央政府統治,改北京為北平。民國時期,隨近代工商業和交通運輸發展,北京舊城傳統的格局始被破壞。皇城城墻大部平毀,城內外修建瞭鐵路和火車站。過去的水運幹線──通惠河、北運河日漸淤塞而廢棄不用,通縣因而失去水埠地位而逐漸衰落;長辛店和南口,由於鐵路修通和鐵路機車修理工廠的建立,發展成京郊的工業區;京西煤礦開發和石景山鋼鐵廠開工,使西郊石景山和門頭溝也成為工業區。但北京在總體上仍停留在封建性的消費城市階段,現代工業不發達,城市公用設施水平差。

1949年10月1日,中華人民共和國成立,改北平為北京,作為首都。此後,新住宅區和文化福利與市政設施大規模興建,城市范圍空前擴展。由於新街區的興建與新街道開辟,特別是天安門廣場和東西長安街的改造,使市容呈現嶄新面貌。寬闊的天安門廣場,人民大會堂、中國歷史博物館、人民英雄紀念碑、毛主席紀念堂等建築,已成為北京城新的中心和象征。新建工業企業,科研機構,大專院校和住宅多分佈於郊區城鎮,成為市區聯系農村的紐帶,帶動當地經濟、文化的發展。對郊區河湖水系進行瞭整治,修建瞭官廳、密雲、懷柔、十三陵等大型水庫,疏浚河道,建築閘堤,解除瞭洪水威脅,並美化瞭環境。北京仍為建設中的城市,在舊城改造、市政設施、城市環境、城市交通、衛星城鎮等方面,正在繼續發展。

天安門

天安門

北京歷史悠久,保存的名勝古跡極為豐富,主要有皇傢建築、宗教廟宇、革命遺址等。現有全國重點文物保護單位24處,市級重點文物保護單位165處。其中故宮、天壇、北海(見北海公園)、景山、頤和園、香山、明十三陵、八達嶺長城(見居庸關)、周口店古人類遺址及展覽館等,均為舉世聞名的遊覽勝地。北京舊城乃是世界上現存規模宏大的完整古城。其南北中軸線上的主要建築、高大城樓、典型街區、四合院群仍保存較完好,為珍貴歷史文化遺產。

北京是富於革命傳統的城市。近代以來,許多偉大革命傢在此從事革命活動,許多震撼中外的革命運動爆發於此,至今保留有革命遺址多處。天安門廣場是大規模革命運動的中心廣場,“五四”運動、開國大典均在這裡舉行。沙灘紅樓是北京大學舊址,李大釗、毛澤東等曾在此留下光輝史跡。阜成門魯迅故居是魯迅1924~1926年的住所。鐵獅子胡同為北洋總統府所在地,1926年“三·一八”慘案發生於此。盧溝橋為震驚中外的1937年“七·七”事件爆發地,在此揭開瞭偉大的抗日戰爭的序幕。

人文概況

人口與民族 1990年全市人口1035.71萬,是世界上特大城市之一。人口密度為每平方公裡616人,其中市中心每平方公裡超過2.7萬人,為世界上人口密度最大的城市之一。人口增加迅速的原因是自然增殖和機械增長均高。年齡構成屬年輕型,正處於向成年型過渡階段。常住人口中,有65%是20世紀50年代以來出生的。勞動年齡人口達600多萬人,占總人口65.7%,勞動力資源充足,各種專業人才雲集。

全市有55個民族,在全市總人口中,漢族占96.5%;少數民族占3.5%,以回、滿、蒙古族人數較多。此外有少數外國人加入中國籍後定居北京。

經濟概況 北京不僅是全國政治中心、文化中心、經濟地位也很重要。

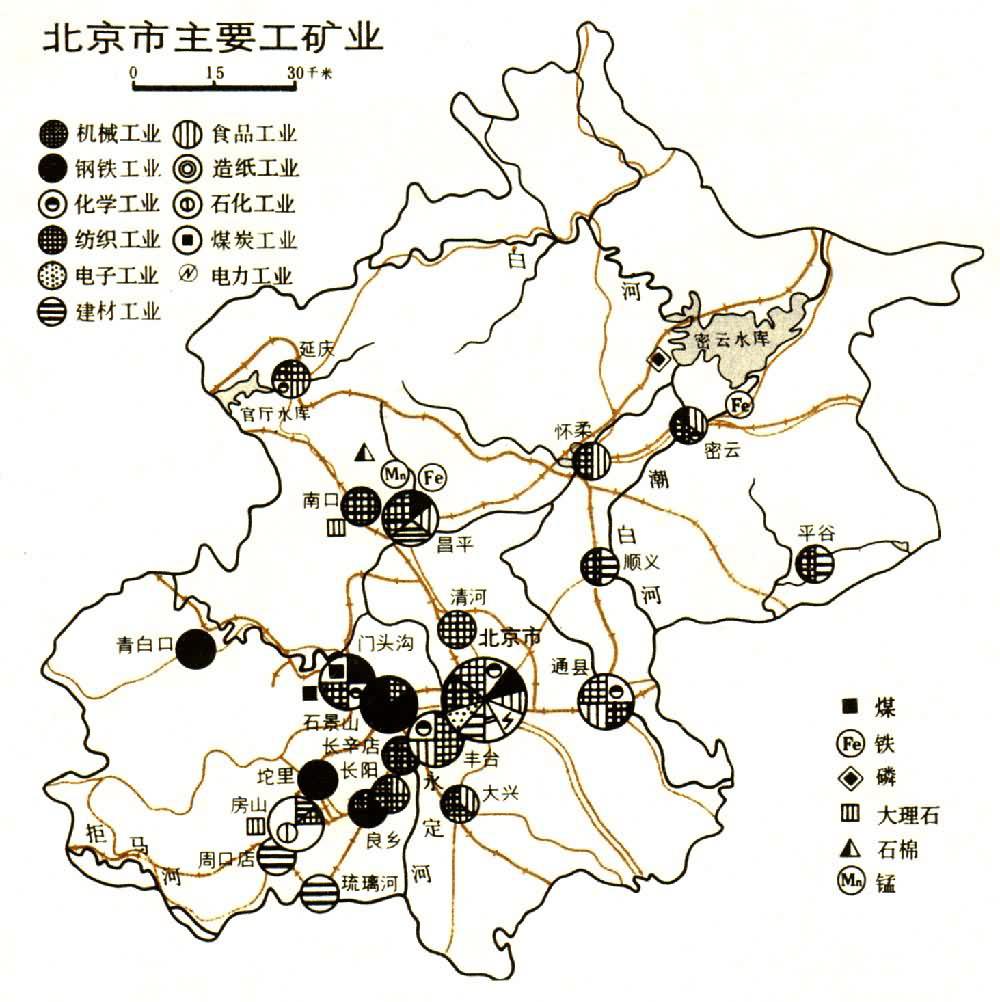

工業及其佈局 1990年工業總產值562億元,比1980年增長1.6倍。電子及機械制造、化學及石油化工、紡織為北京工業三大支柱,三者產值占全市工業總產值的半數以上。以各工業部門在中國的地位而論,有機化學居中國首位,文教藝術品居第2位,電子、毛紡織居第3位。

在工業結構中,重工業比重相當大。自20世紀80年代以來,工業生產開始轉到適合首都特點的發展方向,輕重工業比例逐步調整,食品、電子、輕紡工業獲長足發展,輕工業比重有較大提高。

① 冶金工業發展歷史較長,至20世紀80年代,首都鋼鐵公司已建為大型鋼鐵聯合企業。1990年全市生產生鐵357.7萬噸,鋼443.7萬噸,鋼材374.1萬噸。

② 北京西山無煙煤資源蘊藏較富,開采歷史悠久。20世紀50年代以來,對城子、門頭溝、木城澗、房山、大臺等礦井進行改造,並開建北立槽、大安山等新礦井。1990年北京原煤產量1005.5萬噸。

③ 機械制造工業主要是20世紀50年代以來發展的。主要生產礦山設備、發電設備、金屬切削機床、汽車、內燃機等,並在中國占有一定地位。

④ 化學工業是現今北京第1大工業部門。主要產品有試劑、染料、橡膠、塑料、纖維、化肥、工業氣體和基本化工原料等。全市化工產值僅次於蘇、滬、遼,居中國第4位。

⑤ 電子工業是新興工業,目前已發展為中國大規模集成電路和計算機生產的北方中心。全市電子及通信設備制造業產值僅次於蘇、滬、粵,居中國第4位。可大批量生產彩色電視機、錄音機等。

⑥ 食品工業是重要輕工部門,產值在全市各工業部門中居第4位。有歷史悠久的風味食品,80年代旅遊食品、方便食品、營養食品等獲迅速發展。

北京市主要工礦業

北京市主要工礦業

⑦ 紡織工業包括棉、毛、麻、絲、絹、針織、化學纖維等部門,是僅次於化工、機械的第3大工業部門。紡織品有30多個大類,3000多種產品。棉、毛、麻、絲、針織等各種高支、混紡、交織、提花等紡織品暢銷國內外。還能生產和加工粘膠、短絲、長絲、滌綸、維綸、丙綸等各種化纖原料。

⑧ 工藝美術是北京歷史悠久的傳統工業,經20世紀50年代以來的恢復發展,已有特藝、地毯、抽紗、首飾四大類,上百種產品。產量居中國首位的有玉雕、象牙雕刻、景泰藍、金銀首飾、料器等。

北京的工業區主要分佈在城市邊緣和近郊,少數工業區在遠郊。重要的有:

① 東郊工業區。建於20世紀50~60年代,位於永定河沖積扇尾部,因偏居東郊,使市區避免由水和風所傳播的工業污染。主要有棉紡織印染、機械制造、木材加工、面粉、化工等。

② 酒仙橋工業區。位於城東北,為中國專業化、現代化程度較高的電子工業綜合區。

③ 清河工業區。位於城北清河上遊。由於清河流量大、水質好,20世紀初於此建成的小型氈廠已發展為中國毛紡工業基地之一,出產多種高檔毛紡織品。

④ 石景山工業區。位於市區以西15公裡處,為重工業區。建有大型鋼鐵企業──首都鋼鐵公司。並有熱電站、重型機械廠、發電設備制造廠等。

⑤ 南郊工業區。位於市區南緣,交通方便,工業門類多,沿鐵路線並設有北京最大倉庫區。

⑥ 豐臺工業區與長辛店工業區。均位於西南郊,以生產鐵路運輸機械為主。豐臺的橋梁構件和長辛店的機車馳名全國。

⑦ 燕山石化區。位於城西南遠郊區。包括7座生產廠、6傢專業公司和4座輔助工廠及1座目前全國最大的石油化工工業廢渣堆埋場。現代化程度高,擁有成套自動化流水線,原油加工能力年達700萬噸,產品銷全國。

交通運輸 北京近代交通技術和交通手段始見於19世紀末,現今已成為全國交通中心,鐵路、公路和航空運輸的總樞紐。

① 北京通往全國各地的主要鐵路幹線有京沈、京廣、京滬、京包、京承、京通、京原等線。通過鐵路已將東北、西北、中原及南方的廣大地區同北京緊密聯系起來。縱貫南北、全長2381公裡的京九(龍)鐵路也正在建設中。此外,還有直通蒙古、俄羅斯、朝鮮等國的國際鐵路線。北京地區共有客、貨運輸站193個,向全國接送數百對客、貨車,承擔全市1/3貨運量和1/2的客運量。

② 公路建設發展迅速。1949年公路通車裡程僅389公裡,1991年已達10221公裡。由首都連接各省、市、自治區,通往各大港口及鐵路幹線樞紐和重要工農業基地的主要放射線有12條,公路質量不斷提高。京津塘(北京—天津—塘沽)和京廣深(北京—廣州—深圳)高速公路也在建設中。

③ 全國航空中心,通往國內各地的民用航空線有25條,連接各省、自治區首府、直轄市、重要工礦基地及旅遊地點等80多個城市。20世紀80年代國際民航發展快,首都機場已成為重要國際航空港,有國際及地區航線20條,可直航亞、非、歐、美。

④ 北京市內20世紀20年代始有有軌電車,40年代興辦公共汽車。1949年後,公共交通事業獲迅速發展,現已初步形成四通八達的城市交通網。有軌電車自1958年起陸續拆除,代之以無軌電車。公共汽車和出租汽車發展很快。60年代建成中國第1條地下鐵道,80年代建成環城地鐵線,兩期工程總長39.7公裡。

文教科技 北京文化教育事業歷史基礎較厚。清光緒二十四年(1898)創辦的京師大學堂(民國改北京大學)是中國最早的近代型高等學府之一。1902年創辦的京師大學堂師范館(今北京師范大學)、1911年創辦的清華學堂(後改清華大學)及燕京大學、輔仁大學等,均為全國及世界著名高等學府。20世紀50年代以來,北京教育事業獲全面、迅速發展。現有高等院校55所,其中重點大學22所。西北郊的海淀區是高校集中地區,自中關村、清華園至學院路一帶,已具大學城的輪廓。北京高校教學和科研力量雄厚,學科齊全,有理工、農醫、文法、財經、體育、藝術等600多專業。師資隊伍素質高,並有國內一流水平的教學設施和圖書資料。多數院校已建立電教中心。除正規大學外,33所高等院校舉辦夜大學和函授大學,擴大高教范圍。

北京中央電視臺發射塔

北京中央電視臺發射塔

奧林匹克體育中心

奧林匹克體育中心

北京又是全國科技中心。有各類科研機構540所。科學工作者50多萬人。海淀區中關村擁有國傢級科研機構40多所,加上周圍27所高等院校,共聚集科研人員與教師4.5萬多人。由於中國科學院、中國社會科學院所屬科研機構大多設在北京,同時國務院各部委在京亦建有研究機構,共同構成中國科研事業的中堅,在多數領域保持領先地位,代表國傢科研水平。在學術方面承擔全國性組織與協調工作,是不少學科的信息中心、測試中心和研究中心。此外,北京還擁有市、區屬科研機構191個,具有相當的研究力量。

北京文化事業繁榮發展。有各類公共圖書館22個。新建的北京圖書館已於1987年啟用,該館藏書1200萬冊,居全國之首,亦為亞洲第一大圖書館。北京有各類展覽館、博物館19座,影院106座,劇場36座,體育場15座。占地31.5公頃的“亞運村”於1990年建成使用。此外還建成瞭高達405米的中央電視臺發射塔,是北京目前最高的建築。日益增多並逐步完善的社會文化設施提供良好、方便的學習、娛樂條件。

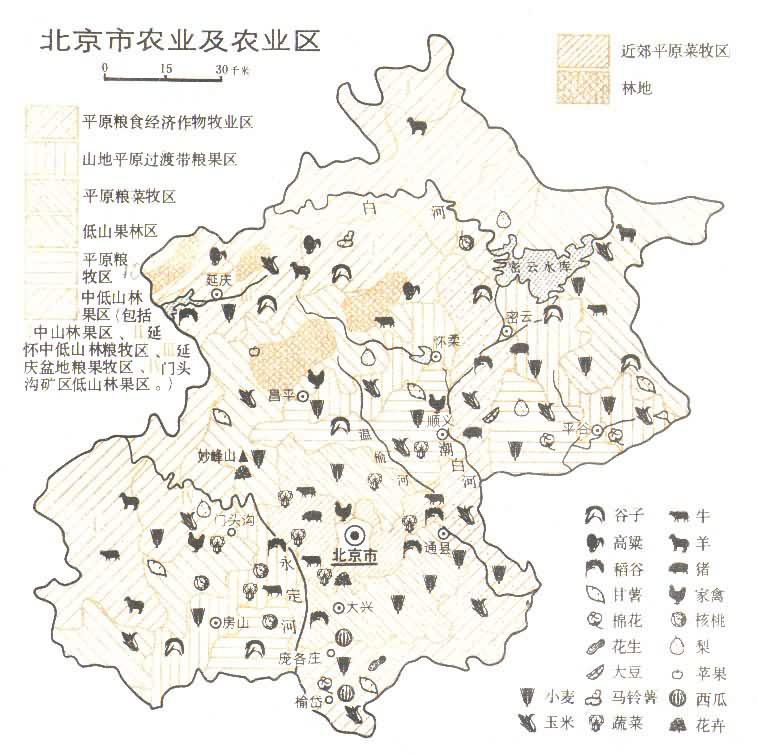

農業及其佈局 北京郊區農業逐步適應瞭符合城市需要、服務城市發展的生產特點。但郊區農業生產的商品率尚低,不能滿足城市之需。20世紀80年代以來加速發展蔬菜、牛奶、禽蛋、肉類、果品、水產等農副產品,商品率有較大提高。

全市土地總面積約占全國0.17%,土地數量大於滬、津兩市。土地類型多樣,在耕地中,水澆地、水田、旱地的比例大致是7:1:2。山區水利化程度較低,水田主要分佈在南部和東南部窪地地區。全市有林地近30萬公頃,以低山地帶最多。從20世紀50年代至80年代末,種植業比重逐年下降,副業、畜牧業地位有較大上升。淡水漁業亦有發展。

① 在糧食作物中,夏糧作物以冬小麥為主,秋糧作物以玉米、水稻為主。冬小麥主要分佈於平原及山區和平原的過渡地帶;玉米廣泛分佈於山區與平原;水稻主要分佈在平原低窪地區,以大興、通縣和朝陽、海淀最多。其他雜糧還有谷子、高粱、大豆、薯類等。油料是京郊的主要經濟作物,以花生為主,主要分佈在潮白河和永定河沖積平原沙質土區。

② 蔬菜生產占顯著地位,主要生產不耐運輸和貯藏的細菜,大體分佈在城區的周圍,包括朝陽、豐臺、海淀、石景山4個近郊區。

③ 林業是京郊農業重要組成部分。森林資源以天然次生林為主,分佈在西北部山區。人工林除經濟林外,以防護林和用材林為主,主要分佈在河流上遊、重點風景區和河流兩岸。有大面積果樹林,幹、鮮果以蘋果、梨、杏、板栗、核桃為主。

北京市農業及農業區

北京市農業及農業區

④ 郊區畜牧業以養豬占比重最大,其次是奶牛和傢禽。牛、羊、兔主要集中在山區,平原騾、馬較多,奶牛90%以上集中在近郊國營農場。豬和傢禽分佈普遍,但以平原產糧區最多。北京鴨是世界馳名的優良品種。

北京市郊區可劃為10大農業區:①中山林果區。方向是發展林業和幹鮮果品。②中低山林糧牧區。以林為主,糧牧為輔,兼營果業。③延慶盆地糧果牧區。以糧為主,油、果、牧多業綜合經營。④門頭溝礦區低山林果區。以林為主,以果為輔,兼營畜牧和農業。⑤低山果林區。以林為主,以果為輔,兼營農牧,發展旅遊。⑥山地平原過渡帶糧果區。以種植業為主,果林為輔,兼營畜牧。⑦平原糧牧區。以糧為主,畜牧為輔。⑧平原糧經牧區。以糧為主,糧油並重,兼營畜牧和其他。⑨平原稻菜牧區。糧、奶、菜、肉、蛋、果綜合發展。⑩近郊平原菜牧區,以蔬菜為主,農牧為輔。

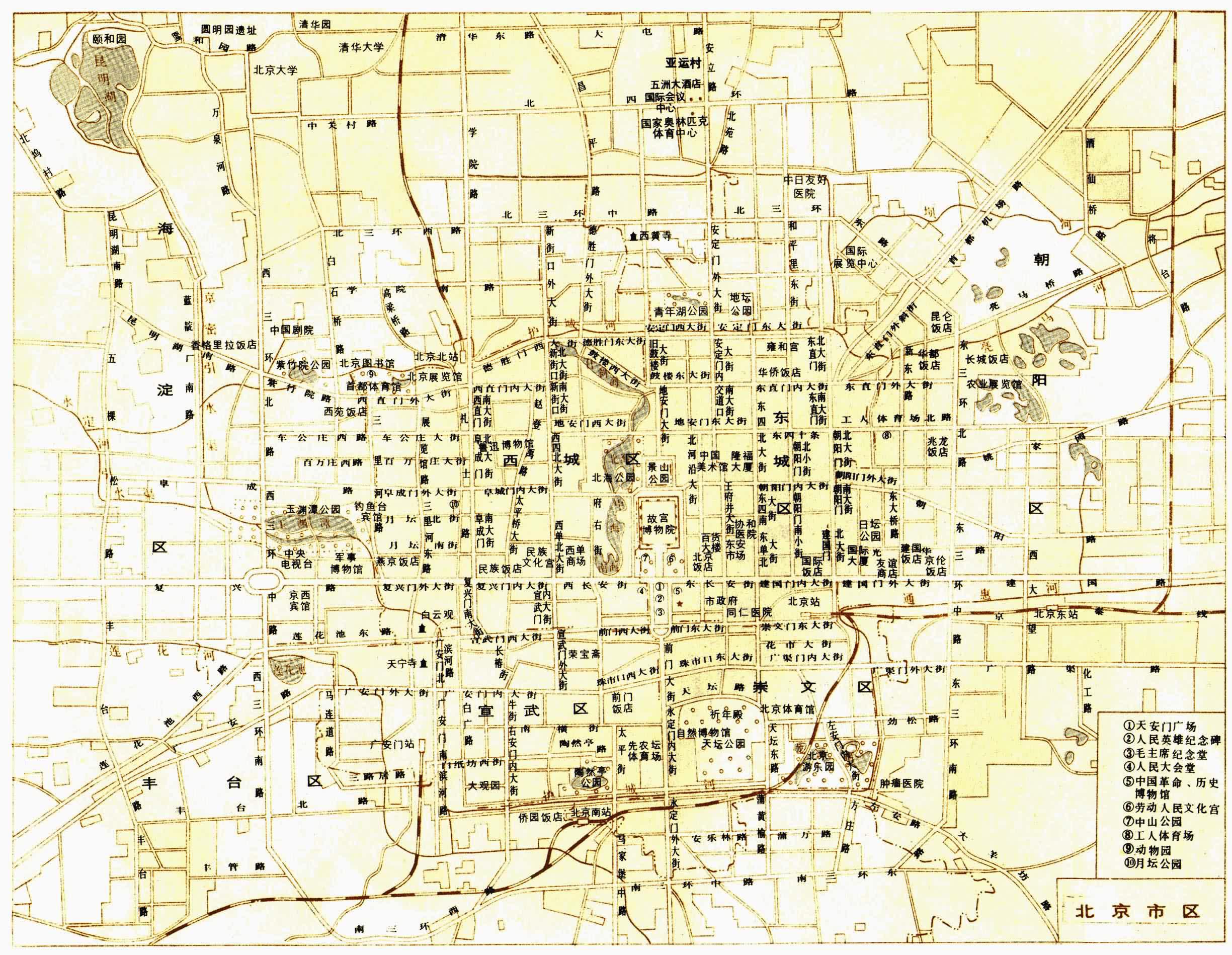

城市地域結構 北京舊城是中國著名文化古都、全國文化名城之一。在城市建築藝術上,集中反映瞭中華民族的歷史成就和智慧。城市格局具有中軸明顯、整齊對稱、氣魄雄偉等特點,許多建築和園林有高度藝術水平。舊城是黨中央、全國人大常委會、國務院等首腦機關所在地。北京作為中華人民共和國首都後,把一些重要建築放在東西長安街、天安門廣場周圍和朝陽門-阜成門大街等主要幹道上,又將東西長安街打通、展寬、延長,形成瞭一條蔚為壯觀的東西軸線,東達通縣,西至石景山,號稱百裡長街。人民大會堂和中國歷史博物館雄踞天安門廣場東西兩側,廣場中央聳立著人民英雄紀念碑和毛主席紀念堂,北有莊嚴的天安門城樓,南有巍峨的正陽門,廣場面積44公頃,為世界最大廣場。地處舊城中心的故宮珍藏瞭歷代的珍奇異寶。北海、中南海、景山、天壇、中山公園、勞動人民文化宮、龍潭湖、先農壇、陶然亭、地壇等處,亭榭建築精美、風景秀麗,是中外人士遊覽的集中地。

20世紀50年代後,在舊城區四周建築瞭6個新區:①以機關和事業單位為主的西郊區,②以高等院校、科研單位為主的西北郊區,③以科研和事業單位為主的北郊區,④以機械、紡織、化工為主的東郊通惠河工業區,⑤以化工為主的南郊工業區和⑥倉庫區。在市區邊緣又建設瞭6個工業小區和1個遊覽區:①以鋼鐵為主的西郊石景山工業區,②以毛紡為主的北郊清河工業區,③以電子為主的東北郊酒仙橋電子工業區,④以機械為主的東南郊垡頭工業區,⑤以鐵路設施為主的南郊豐臺工業區,⑥以機械、電機為主的西南部衙門口工業區。此外,西北郊為西苑風景遊覽區。現在,新舊市區已連成一片,形成瞭北起清河,南到南苑,西起石景山,東到定福莊,面積750平方公裡的建成區。

20世紀50年代以來,在遠郊10個區縣,新建瞭50多個城鎮和工業點,它們分佈在距市中心20~70公裡半徑的地域內。各城鎮規模,由1~10餘萬人不等,共90多萬人,占全市城鎮總人口的18.5%,在這些城鎮中建設瞭1300多個工礦企業,包括石油化工、冶金、機械、輕工、儀表、紡織、建材等,占全市企業總數的1/3,工業總產值的1/4。其中有24個城鎮規模較大,都分佈在首都向四方放射的交通幹線上:即京沈鐵路上的黃村、安定,京津公路上的通鎮,京廣鐵路上的豐臺、良鄉、琉璃河以及京原鐵路上的燕山、房山、周口店、新鎮,京包鐵路上的沙河、昌平、埝頭、南口、延慶、康莊,京承鐵路上的天竺、順義、牛欄山、密雲,以及京西礦區城鎮門頭溝、東郊平谷縣城、北郊懷柔縣城和龍各莊鎮等。其中黃村、昌平、通鎮、燕山正在建設成為首都的衛星城鎮。這些遠郊城鎮,由於交通位置優越,市政基礎較好,是遠郊區縣的經濟、政治、文化中心。這些城鎮與260多個農村集鎮組成瞭北京市以市區為主的大中小城鎮體系網絡,成為首都聯系廣大農村的紐帶。北京市計劃在這些城鎮的基礎上,有計劃、有重點、分期分批、由近及遠地建設一批相對集中、規模較大、經濟社會效益和環境效益均好、具有強烈吸引力的衛星城,並以衛星城為骨幹,建立包括工業小區、小城鎮和大量農村集鎮的城鎮體系,形成首都地區城市化的新格局。

北京市區

北京市區